Перейти к:

Мониторинг и коррекция дислипидемии у пациентов высокого, очень высокого и экстремального сердечно-сосудистого риска в Северо-Кавказском Федеральном округе

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6499

EDN: YXRYHY

Аннотация

Цель. Оценить показатели липидного обмена, их динамику на фоне гиполипидемической терапии и частоту достижения целевых уровней холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) у пациентов с высоким, очень высоким и экстремальным сердечно-сосудистым риском, находящихся под диспансерным наблюдением в условиях реальной клинической практики.

Материал и методы. Проведено многоцентровое ретроспективно-проспективное наблюдательное исследование в медицинских организациях Северо-Кавказского федерального округа. Включены 1006 пациентов старше 18 лет с высоким (n=357), очень высоким (n=601) и экстремальным (n=42) сердечно-сосудистым риском. Использовались электронные индивидуальные регистрационные карты, включавшие демографические и клинические характеристики, динамику липидного профиля, схемы терапии и её переносимость. Контроль показателей липидов проводился минимум дважды с интервалом 8±4 нед. Применялись методы описательной и сравнительной статистики с использованием SPSS Statistics 25 и R. Значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты. На момент включения в исследование 84% пациентов имели дислипидемию, однако гиполипидемическую терапию получали только 69,2%. После включения доля получающих лечение увеличилась до 98,8%. Средний уровень ХС ЛНП снизился с 3,7 до 2,7 ммоль/л, а общий холестерин — с 5,7 до 4,8 ммоль/л. Целевые значения ХС ЛНП достигнуты у 8,9% пациентов. Наиболее выраженное снижение наблюдалось у пациентов очень высокого риска и при использовании комбинированной терапии (статины + эзетимиб). Установлена высокая индивидуальная вариабельность ответа на лечение, в отдельных случаях регистрировался парадоксальный рост уровня ХС ЛНП, требующий дальнейшего анализа.

Заключение. Организация системного мониторинга и коррекции гиполипидемической терапии позволяет добиться значимого снижения уровня атерогенных липидов, особенно в группе очень высокого риска. Тем не менее достижение целевых уровней ХС ЛНП остаётся затруднённым. Необходима ранняя и более широкая инициация комбинированной терапии, регулярная оценка приверженности и применение персонализированного подхода, особенно у пациентов с экстремальным риском. Полученные данные подчеркивают важность внедрения современных клинических рекомендаций в практику первичного звена здравоохранения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Туаева И.Б., Терентьева И.В., Ибрагимов М.А., Тотушев М.У., Апшева Е.А., Джанибекова Л.Р. Мониторинг и коррекция дислипидемии у пациентов высокого, очень высокого и экстремального сердечно-сосудистого риска в Северо-Кавказском Федеральном округе. Российский кардиологический журнал. 2025;30(9):6499. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6499. EDN: YXRYHY

For citation:

Tuaeva I.B., Terentyeva I.V., Ibragimov M.A., Totushev M.U., Apsheva E.A., Dzhanibekova L.R. Monitoring and treatment of dyslipidemia in patients with high, very high and extreme cardiovascular risk in the North Caucasus Federal District. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(9):6499. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6499. EDN: YXRYHY

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться ведущей причиной смерти в Российской Федерации и в мире. По данным Росстата, в 2022г смертность от болезней системы кровообращения составила 566,8 на 100 тыс. населения, при этом более половины случаев приходятся на атеросклеротические ССЗ и их осложнения, включая инфаркт миокарда (ИМ) и инсульт1.

Одним из ключевых патогенетических факторов, лежащих в основе атеросклеротических ССЗ, является дислипидемия, при этом наиболее значимым предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) признан повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП), снижение которого ассоциировано со значительным уменьшением риска фатальных и нефатальных исходов [1]. Именно поэтому достижение целевых значений ХС ЛНП является важнейшей задачей первичной и вторичной профилактики ССЗ.

Несмотря на колоссальные усилия системы здравоохранения, направленные на формирование здорового образа жизни, борьбу с факторами риска и организацию первичной и вторичной профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний, а также широкое внедрение в реальную клиническую практику современных методов их диагностики и лечения, трудности контроля и модификации ключевых факторов риска, таких как уровень липидов и липопротеидов крови, сохраняются2.

Современные российские и международные клинические рекомендации по нарушениям липидного обмена с высокой степенью доказательности предлагают применять агрессивную тактику гиполипидемической терапии (ГЛТ) у пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска (ССР), как для первичной, так и вторичной профилактики ССО. В соответствии с рекомендациями Российского кардиологического общества, одобренными Минздравом России в 2023г, у лиц очень высокого ССР целевой уровень ХС ЛНП должен составлять <1,4 ммоль/л, а у лиц с высоким риском — <1,8 ммоль/л [2]. Однако в клинической практике далеко не всегда удаётся достичь целевых показателей, что обусловлено как недостаточным применением интенсивной ГЛТ, так и отсутствием регулярного мониторинга липидного профиля [3].

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" ("БССЗ"), реализуемый в настоящее время в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", предполагает активное диспансерное наблюдение и профилактику развития ССО у пациентов с высоким ССР. Несмотря на расширение охвата диспансерным наблюдением и определение схем маршрутизации пациентов с высокими и очень высокими ССР на уровне регионов, системные данные о достижении целевых уровней показателей липидного профиля на амбулаторном этапе остаются ограниченными, особенно, в территориально разнообразных регионах, таких как Северо-Кавказский федеральный округ [4].

Потому особую актуальность приобретает анализ реальной клинической практики диспансерного наблюдения за пациентами высокого и очень высокого риска развития ССО в части выявления частоты и степени выраженности дислипидемий и адекватности проводимой ГЛТ. Проведение многоцентрового регистрационного исследования в данной популяции позволит получить объективные данные, необходимые для совершенствования организации первичной медико-санитарной помощи пациентам с атеросклеротическими ССЗ, и выработки стратегии профилактики и персонализированного подхода к управлению ССР у данной категории пациентов.

Цель исследования — изучить показатели липидного обмена и их динамику в ходе лечения у пациентов высокого, очень высокого и экстремального ССР, находящихся под диспансерным наблюдением.

Материал и методы

Исследование "Мониторинг липидного профиля у пациентов высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска" представляет собой многоцентровое ретроспективно-проспективное наблюдательное исследование. Оно проводилось на базе медицинских организаций Северо-Кавказского федерального округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь пациентам с болезнями системы кровообращения.

В исследование включены пациенты обоего пола старше 18 лет, находящиеся под диспансерным наблюдением, при наличии высокого или очень высокого ССР в соответствии с критериями, определёнными Клиническими рекомендациями Российского кардиологического общества "Нарушения липидного обмена" 2023г [2]. В соответствии с требованиями действующего законодательства все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании и обработку персональных данных. Протокол исследования был рассмотрен и одобрен локальным этическим комитетом Северо-Осетинской государственной медицинской академии (№ протокола одобрения 13.06 от 22.09.2023). Исследование проводилось в соответствии с Хельсинкской декларацией, положениями GCP (Good Clinical Practice) и ГОСТ Р 52379-2005.

Исследование проводилось с использованием защищённой электронной платформы сбора и обработки данных, обеспечивающей территориально распределённый доступ. Для первичного анализа использовались только обезличенные данные. Размер выборки составил 1006 пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением.

Дизайн исследования предусматривал анализ индивидуальных электронных регистрационных карт (эИРК) пациентов. Электронные карты заполнялись врачом-исследователем и включали расширенный набор параметров, отражающих демографические и клинические характеристики пациента, а также динамику показателей липидного обмена на фоне проводимой терапии. В частности, в эИРК фиксировались: возраст, пол, социальный статус, наличие и группа инвалидности, индекс массы тела (ИМТ), наличие и дата установления диагноза сердечно-сосудистых и сопутствующих заболеваний (ишемическая болезнь сердца (ИБС), артериальная гипертензия, сахарный диабет (СД) 2 типа, атеросклероз периферических артерий, ожирение, хроническая болезнь почек, острое нарушение мозгового кровообращения), значения показателей липидного профиля (общий холестерин (ОХС), ХС ЛНП, холестерин липопротеинов высокой плотности, триглицериды (ТГ)) с указанием даты анализа, схемы получаемой ГЛТ (препарат, дозировка, режим), факт эскалации или смены терапии, её переносимость, а также информация о достижении целевых значений ХС ЛНП. Структура эИРК позволяла оценивать изменение показателей от визита к визиту и прослеживать индивидуальную траекторию пациента в условиях реальной клинической практики.

У всех пациентов как минимум дважды проводилось лабораторное определение показателей липидного профиля: исходно и при повторном визите через 8±4 нед. В соответствии с клиническими рекомендациями, в качестве критериев повышенного уровня липопротеинов использовались значения: ОХС >5 ммоль/л и/или ХС ЛНП >1,4 ммоль/л (для пациентов с очень высоким ССР) или >1,8 ммоль/л (для пациентов с высоким ССР).

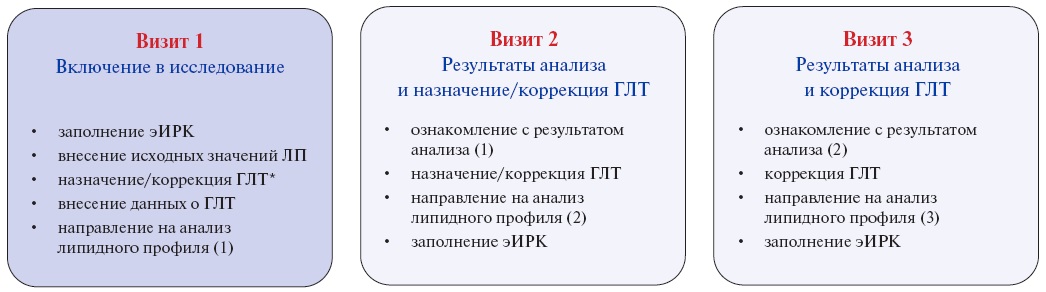

Дизайн исследования (структура визитов) представлен на рисунке 1. Структура визитов соответствует современным клиническим рекомендациям по нарушениям липидного обмена. При этом необходимо отметить, что кратность исследований ХС ЛНП превышает нормативный показатель, установленный Приказом Минздрава России 15.03.2022 № 168н "Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми" "не реже 1 раз в год".

Рис. 1. Структура визитов исследования.

Примечание: * — при наличии исходных показателей, было возможным назначение/коррекция ГЛТ.

Сокращения: ГЛТ — гиполипидемическая терапия, ЛП — липидный профиль, эИРК — электронная индивидуальная регистрационная карта.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS Statistics версии 25 (IBM, США) или R. Все количественные параметры проверялись на нормальность распределения с использованием критерия Шапиро-Уилка. При нормальном распределении результаты представлены как среднее значение ± стандартное отклонение (M±SD), при ненормальном — как медиана (Me) и межквартильный размах (Q1-Q3). Для сравнения количественных показателей между независимыми группами применялся t-критерий Стьюдента или U-критерий Манна-Уитни, в зависимости от распределения. Качественные переменные анализировались с использованием критерия χ² или точного критерия Фишера. Для парных сравнений при оценке динамики показателей до и после вмешательства у одной и той же группы пациентов применялся критерий Вилкоксона (представлены значения Z и p) для ненормально распределённых данных и парный t-критерий — для нормально распределённых. Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Результаты

Клинико-демографическая характеристика пациентов

В исследование было включено 1006 пациентов из 6 регионов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации. Количество пациентов из всех регионов являлось репрезентативным (табл. 1). Наибольшее число пациентов было включено из следующих регионов: Кабардино-Балкарская Республика (245 человек, 24,4%), Республика Дагестан (222; 22,1%) и Республика Северная Осетия — Алания (212; 21,1%).

Таблица 1

Распределение пациентов по регионам СКФО

|

Регион |

Число пациентов, n (%) |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

245 (24,4%) |

|

Республика Дагестан |

222 (22,1%) |

|

Республика Северная Осетия — Алания |

212 (21,1%) |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

82 (8,2%) |

|

Ставропольский край |

171 (17,1%) |

|

Чеченская Республика |

73 (7,3%) |

|

Итого |

1006 |

Социально-демографические характеристики пациентов представлены в таблице 2. Средний возраст пациентов составил 63,6±9,4 лет, у мужчин он был несколько ниже, чем у женщин (62,1±8,7 vs 65,3±9,9 лет). Мужчины составили 51,6% (n=519) выборки, женщины — 48,4% (n=487). Уровень ИМТ у большинства пациентов соответствовал ожирению I степени: среднее значение составило 29,5±4,2 кг/м², у 41% пациентов ИМТ превышал 30 кг/м². Наиболее высокий ИМТ (29,9 кг/м²) зарегистрирован в группе пациентов с экстремальным ССР. Самый низкий ИМТ (28,1 кг/м²) был регистрировался в Северной Осетии среди пациентов с очень высоким ССР.

Таблица 2

Социально-демографические характеристики пациентов

|

Показатель |

Вся когорта (n=1006), n (%) |

Высокий риск (n=359), n (%) |

Очень высокий риск (n=605), n (%) |

|

Мужчины (%) |

519 (52%) |

133 (37,0%) |

357 (59,0%) |

|

Средний возраст (лет) |

63,6 |

62,3 |

64,5 |

|

Средний индекс массы тела (кг/м²) |

29,5 |

29,2 |

29,2 |

|

Работающие (%) |

297 (29,5%) |

135 (37,6%) |

152 (25,1%) |

|

Пенсионеры (%) |

606 (60,2%) |

195 (54,3%) |

391 (64,6%) |

|

Инвалидность (%) |

258 (25,6%) |

75 (20,9%) |

164 (27,1%) |

Социальный статус пациентов характеризовался высоким уровнем нетрудоспособности. На момент включения в исследование 67,5% (n=679) пациентов не работали, 60,2% (n=606) являлись пенсионерами. Инвалидность была установлена у 25,6% (n=258) пациентов. Среди инвалидов преобладала доля пациентов с III группой инвалидности 54,7% (n=141), доля инвалидов II группы составила 39,5% (n=102), I группы — у 5% (n=13). Наиболее высокий уровень инвалидности закономерно определен в группе пациентов с экстремальным ССР — 45,2% (19 из 42), тогда как среди пациентов с высоким ССР группа инвалидности определена у 20,9%.

Распространённость факторов риска и сопутствующих заболеваний

Наиболее часто выявляемыми факторами риска развития ССО при включении в исследование были артериальная гипертензия (86,1%) и дислипидемия (84%), которые чаще встречались у женщин. Почти 2/3 пациентов страдали ИБС (71%), больше трети пациентов перенесли ИМ (35,1%), у четверти пациентов диагностировано поражение периферических артерий (25,8%) и СД (26,5%), при этом ИБС и ИМ в анамнезе чаще встречались среди мужчин, тогда как СД чаще диагностировался у женщин. Достаточно высокой оказалась частота курения (17,9%), учитывая характеристику группы наблюдения — пациенты с высоким и очень высоким ССР, находящиеся под диспансерным наблюдением (табл. 3).

Таблица 3

Распространенность факторов риска и заболеваний

|

Показатель |

Вся когорта (n=1006), n (%) |

Мужчины (n=519), n (%) |

Женщины (n=487), n (%) |

|

Ранняя ИБС у родственников (до 55/60 лет) |

328 (32,6%) |

165 (31,8%) |

163 (33,5%) |

|

Курение — активное |

180 (17,9%) |

169 (32,6%) |

11 (2,3%) |

|

Курение — в прошлом |

150 (14,9%) |

145 (27,9%) |

5 (1,0%) |

|

Артериальная гипертензия |

775 (77,0%) |

377 (72,6%) |

398 (81,7%) |

|

ИБС |

714 (71,0%) |

443 (85,4%) |

271 (55,6%) |

|

Перенесённый инфаркт миокарда |

353 (35,1%) |

267 (51,4%) |

86 (17,7%) |

|

Ишемический инсульт/ТИА |

69 (6,9%) |

37 (7,1%) |

32 (6,6%) |

|

Сахарный диабет |

267 (26,5%) |

122 (23,5%) |

145 (29,8%) |

|

Поражение периферических артерий |

287 (28,5%) |

173 (33,3%) |

114 (23,4%) |

|

Семейная гиперхолестеринемия |

75 (7,5%) |

22 (21,7%) |

53 (10,9%) |

|

Дислипидемия |

845 (84,0%) |

413 (79,6%) |

432 (88,7%) |

|

ХБП 3а-3б и 4 стадии |

34 (3,4%) |

– |

– |

|

СКФ <60 мл/мин/1,73 м² |

51 (5,1%) |

– |

– |

|

ЧКВ, КШ или другие операции на артериях |

442 (43,9%) |

321 (61,8%) |

121 (24,8%) |

Сокращения: ИБС — ишемическая болезнь сердца, КШ — коронарное шунтирование, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТИА — транзиторная ишемическая атака, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство, ХБП — хроническая болезнь почек.

Распределение пациентов по группам риска

Распределение пациентов по категориям риска выглядело следующим образом:

- Высокий риск — 357 пациентов (35,7%);

- Очень высокий риск — 601 пациент (60,1%);

- Экстремальный риск — 42 пациента (4,2%).

Распределение пациентов по полу и ССР представлено на рисунке 2. Пациенты экстремального риска чаще имели сопутствующую патологию: ИБС — 73,8%, острый ИМ — 71,4%, инсульт/транзиторную ишемическую атаку — 83,3%, СД — 59,9%, и в 45,2% случаев имели группу инвалидности.

Рис. 2. Распределение пациентов по полу и ССР.

Исходные и динамические показатели липидного профиля

До начала наблюдения (за 6 мес. до включения) уровень ОХС был известен только у 54% (n=543) пациентов, по результатам которого средние показатели ОХС определены на уровне: усредненное значение ОХС 5,7±1,2 ммоль/л: в группе высокого риска — 6,2 ммоль/л, в группе очень высокого — 5,5 ммоль/л, экстремального — 5,2 ммоль/л.

После включения пациентов в исследование в рамках первого визита уровень ОХС, ХС ЛНП, холестерин не-липопротеинов высокой плотности, ТГ были определены у 95,3% (n=959) пациентов. Среднее значение липидов и липопротеинов по результатам уже первого исследования характеризовалось более низкими значениями по сравнению с показателями до включения в проект (табл. 4).

- Снижение ОХС у пациентов высокого риска — с 6,2 до 5,1 ммоль/л (Δ=-1,1, p (Вилкоксона) <0,001);

- У пациентов очень высокого риска — с 5,5 до 4,5 ммоль/л (Δ=-1,0, p<0,001);

- У пациентов экстремального риска — с 5,2 до 4,7 ммоль/л (Δ=-0,5, p=0,007).

Таблица 4

Динамика показателя ОХС по группам риска до и во время исследования

|

Группа |

ОХС, ммоль/л (M±SD) до |

ОХС, ммоль/л (M±SD) после |

ΔОХС (M) |

ОХС, ммоль/л (Me) до |

ОХС, ммоль/л (Me) после |

ΔОХС (Me) |

Z (p), критерий Вилкоксона |

|

Вся когорта (n=1006) |

5,7±1,55 |

4,7±1,28 |

-1,0 |

5,6 |

4,5 |

-1,1 |

-16,005 (<0,001) |

|

Высокий риск (n=359) |

6,2±1,36 |

5,1±1,13 |

-1,1 |

6,1 |

5 |

-1,1 |

-8,819 (<0,001) |

|

Очень высокий риск (n=605) |

5,5±1,56 |

4,5±1,32 |

-1,0 |

5,4 |

4,4 |

-1,0 |

-13,174 (<0,001) |

|

Экстремальный риск (n=42) |

5,2±1,63 |

4,7±1,21 |

-0,5 |

5,1 |

4,6 |

-0,5 |

-2,687 (0,007) |

Сокращение: ОХС — общий холестерин.

Аналогичная положительная динамика зафиксирована и по другим ключевым показателям липидного профиля (табл. 5):

- ХС ЛНП: снижение с 3,7 до 2,7 ммоль/л (Δ=-1,0; медиана: с 3,5 до 2,5 ммоль/л, p<0,001);

- ХС не-липопротеинов высокой плотности: с 4,4 до 3,3 ммоль/л (Δ=-1,1; медиана: с 4,2 до 3,1 ммоль/л);

- ТГ: с 2,0 до 1,6 ммоль/л (Δ=-0,4; медиана: с 1,7 до 1,3 ммоль/л, p<0,001).

Таблица 5

Динамика показателей липидного профиля до и во время исследования

|

Показатель |

Ммоль/л (M±SD) до |

Ммоль/л (M±SD) после |

Δ (M) |

Ммоль/л (Me) до |

Ммоль/л (Me) после |

Δ (Me) |

Z (p), критерий Вилкоксона |

|

ОХС |

5,7±1,55 |

4,7±1,28 |

-1,0 |

5,6 |

4,6 |

-1,0 |

-16,005 (<0,001) |

|

ХС ЛНП |

3,2±1,16 |

2,6±0,91 |

-1,0 |

3,1 |

2,6 |

-0,5 |

-11,132 (<0,001) |

|

ХС ЛВП |

1,4±0,48 |

1,4±0,52 |

0 |

1,2 |

1,2 |

0 |

-0,532 (0,594) |

|

ТГ |

2,1±1,99 |

1,6±0,88 |

-0,4 |

1,6 |

1,4 |

-0,2 |

-3,370 (<0,001) |

Сокращения: ОХС — общий холестерин, ТГ — триглицериды, ХС ЛВП — холестерин липопротеинов высокой плотности, ХС ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности.

Более выраженное снижение липидов наблюдалось у пациентов с ИМТ <30 кг/м² (ΔОХС =-1,3 ммоль/л vs -0,8 ммоль/л при ожирении) и у пациентов без инвалидности (ΔОХС =-1,1 ммоль/л vs -0,7 ммоль/л при наличии I-II группы). Мужчины, особенно моложе 65 лет, чаще достигали целевых значений липидов по сравнению с женщинами (44,6% vs 36,2%), что соответствует тенденциям, отмечаемым в других когортных исследованиях.

Наибольшая доля достижения целевых значений ХС ЛНП наблюдалась в группе очень высокого риска (9,6%), тогда как в группах высокого и экстремального риска показатели были ниже — 8% и 5,6%, соответственно. В целом по когорте достижение целевого уровня ХС ЛНП зафиксировано у 8,9% пациентов (табл. 6).

Таблица 6

Достижение целевых значений ХС ЛНП во время терапии по группам риска

|

Группа риска |

Достижение, n (%) |

|

|

Да |

Нет |

|

|

Высокий (n=334) |

27 (8%) |

307 (92%) |

|

Очень высокий (n=532) |

51 (9,6%) |

481 (90,4%) |

|

Экстремальный (n=36) |

2 (5,6%) |

34 (94,4%) |

|

Общий итог (n=902) |

80 (8,9%) |

822 (91,1%) |

Примечание: % рассчитан от числа пациентов соответствующей категории риска.

Следует отметить, что эти усреднённые значения представляют собой обобщённую картину, основанную на двух временных точках: период до включения в наблюдение (по данным анамнеза) и во время участия в проекте (включая как минимум один визит наблюдения).

Однако в реальности структура исследования была более детализированной (рис. 1, табл. 7):

- Все пациенты прошли визит включения (Визит 1),

- 100% пациентов — повторный визит спустя 12 нед. (±2 нед.) (Визит 2),

- 7% участников (в зависимости от региона) — третий визит с тем же интервалом (Визит 3), что позволяло более детально отслеживать динамику.

Таблица 7

Пациенты, завершившие 2 и 3 визита исследования

|

Категория риска |

Группа 1 |

Группа 2 |

|

Высокий риск (n=284), n, % |

262, 92,3% |

22, 7,7% |

|

Очень высокий риск (n=462), n, % |

420, 90,9% |

42, 9,1% |

Примечание: % рассчитан от числа пациентов соответствующей категории риска.

Результаты оценки показателей липидного профиля между визитами подтверждает их положительную динамику как в общей когорте, так и в отдельных группах, что свидетельствует об эффективности проводимых вмешательств — анализа и мониторинга показателей липидного профиля и назначенной ГЛТ в условиях реальной клинической практики.

В таблицах 7, 8 и 9 представлена динамика показателей липидного профиля, соответственно, у пациентов высокого и очень высокого риска, завершивших 2 (группа 1) и 3 (группа 2) визита.

Таблица 8

Динамика показателей липидного профиля у пациентов высокого риска, завершивших два и три визита

|

Визит |

ОХС, ммоль/л (M±SD), |

ОХС, ммоль/л (Me), |

ОХС, ммоль/л (M±SD), |

ОХС, ммоль/л (Me), |

ХС ЛНП, ммоль/л (M±SD), |

ХС ЛНП, ммоль/л (Me), |

ХС ЛНП, ммоль/л (M±SD), |

ХС ЛНП, ммоль/л (Me), |

|

Визит 1 |

5,7±1,41 |

5,715 |

5,6±1,37 |

5,25 |

3,5±1,11 |

3,48 |

2,8±0,86 |

2,4 |

|

Визит 2 |

5,0±1,10 |

5 |

4,9±1,10 |

4,625 |

2,9±0,86 |

2,84 |

2,7±0,86 |

2,34 |

|

Визит 3 |

– |

– |

4,7±0,90 |

4,45 |

– |

– |

2,5±0,59 |

2,37 |

Сокращения: ОХС — общий холестерин, ХС ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности.

Таблица 9

Динамика показателей липидного профиля у пациентов очень высокого риска, завершивших два и три визита

|

Визит |

ОХС, ммоль/л (M±SD), |

ОХС, ммоль/л (Me), |

ОХС, ммоль/л (M±SD), |

ОХС, ммоль/л (Me), |

ХС ЛНП, ммоль/л (M±SD), |

ХС ЛНП, ммоль/л (Me), |

ХС ЛНП, ммоль/л (M±SD), |

ХС ЛНП, ммоль/л (Me), |

|

Визит 1 |

5,0±1,42 |

4,9 |

4,6±1,17 |

4,43 |

3,0±1,14 |

3 |

2,7±0,91 |

2,6 |

|

Визит 2 |

4,5±1,14 |

4,39 |

4,2±1,01 |

4 |

2,5±0,89 |

2,34 |

2,4±0,75 |

2,15 |

|

Визит 3 |

– |

– |

3,8±0,97 |

3,69 |

– |

– |

2,0±0,66 |

1,94 |

Сокращения: ОХС — общий холестерин, ХС ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности.

У пациентов, завершивших 2 визита (группа 1), в подгруппе высокого риска (n=262) средний уровень ОХС снизился с 5,7 до 5,0 ммоль/л, медианное снижение составило -9,6%. При этом у четверти участников снижение достигало 19,4% и более. В подгруппе очень высокого риска (n=420) среднее значение ОХС уменьшилось с 5,0 до 4,5 ммоль/л, медианное — с 4,9 до 4,4 ммоль/л. Среднее снижение составило -6,4%, медианное -6,6%. Отмечалась вариабельность индивидуального ответа: у части пациентов значения ОХС снижались на ≥50%, тогда как в отдельных случаях фиксировалось парадоксальное повышение до +112,8% от исходного уровня, что требует дополнительного анализа, в т.ч. уточнение приверженности к лечению или генетических особенностей метаболизма гиполипидемических препаратов у конкретных пациентов с парадоксальным ответом на терапию.

У пациентов, завершивших 3 визита (группа 2), снижение носило поступательный характер. В подгруппе высокого риска (n=22) средние значения ОХС снизились с 5,6 до 4,7 ммоль/л. Основное снижение произошло между первым и вторым визитами (-9,3%), в то время как к третьему визиту темп улучшения замедлился (суммарное снижение -2,8%). В подгруппе очень высокого риска (n=42) динамика была более выраженной: с 4,6 до 3,8 ммоль/л, со средним снижением -5,7% на этапе от первого ко второму визиту и -8,7% — к третьему. Медиана дельты составила -6,6%, отражая устойчивую эффективность терапии в течение периода наблюдения.

Таким образом, наибольшее снижение уровня ОХС зафиксировано в когорте пациентов с очень высоким ССР. Прогрессивное улучшение липидного профиля у данной категории подтверждает целесообразность интенсификации терапии с раннего этапа и поддержания на протяжении наблюдения. Выявленная вариабельность индивидуального ответа подчёркивает значимость персонализированного подхода к контролю атерогенных показателей липидного профиля и необходимости регулярной оценки приверженности пациентов к терапии.

Анализ изменений уровня ХС ЛНП у пациентов, завершивших 2 визита (группа 1), продемонстрировал выраженное снижение показателей в обеих категориях риска — как у пациентов с высоким, так и с очень высоким ССР.

Пациенты с высоким риском (n=254):

На первом визите среднее значение ХС ЛНП составляло 3,5 ммоль/л, медиана — также 3,5 ммоль/л (межквартильный размах: 2,7-4,3). Ко второму визиту отмечено снижение средних значений до 2,9 ммоль/л, медиана составила 2,8 ммоль/л, что указывает на общую тенденцию к улучшению показателя.

Среднее процентное снижение ХС ЛНП (дельта) составило -6,6%, медианное снижение — -11,9%. При этом у 25% пациентов уровень ХС ЛНП снизился более чем на 23,7%, а у ещё четверти — на менее чем 1,3%. Зафиксированы также атипичные случаи роста ХС ЛНП — до +925%, что требует интерпретации с учётом возможных причин (ошибок в исходных данных, резких сбоев приверженности к терапии, индивидуальных особенностей метаболизма).

Пациенты с очень высоким риском (n=374):

В этой подгруппе исходный средний уровень ХС ЛНП составил 3,0 ммоль/л, медиана — 3,0 ммоль/л (IQR: 2,1-3,9). К повторному визиту показатель снизился до 2,5 ммоль/л (медиана — 2,3 ммоль/л), что соответствует средней дельте -11,0%, медианной — -13,9%.

У 25% пациентов зафиксировано снижение более чем на 30%, что соответствует уровню, ожидаемому от умеренной или интенсивной терапии. Однако, так же как и в других группах, у части участников липидный профиль оставался практически без изменений или даже ухудшался, с максимальным зарегистрированным ростом ХС ЛНП на 205,7%.

В группе пациентов, завершивших три визита, также зафиксирована устойчивая положительная динамика уровня ХС ЛНП, особенно в когорте очень высокого ССР.

Пациенты с высоким риском (n=23):

На первом визите средний уровень ХС ЛНП составил 2,8 ммоль/л (медиана 2,4 ммоль/л, IQR: 2,1-3,5). Ко второму визиту изменений практически не наблюдалось: среднее значение — 2,7 ммоль/л, медиана — 2,3 ммоль/л. Однако к третьему визиту был зафиксирован положительный сдвиг: среднее значение снизилось до 2,5 ммоль/л, медиана — 2,4 ммоль/л.

Суммарное среднее снижение между первым и третьим визитами составило -4,3%, медианное — -3,9%, что свидетельствует о сохранении положительного тренда на фоне терапии. В отдельных случаях фиксировался рост значений (до +77,2%).

Пациенты с очень высоким риском (n=47):

В этой когорте уже на первом визите уровень ХС ЛНП был ниже — 2,7 ммоль/л в среднем (медиана — 2,6 ммоль/л). К визиту 2 он снизился до 2,4 ммоль/л, а на третьем достиг 2,0 ммоль/л, с медианой 1,9 ммоль/л.

Среднее снижение от первого до третьего визита составило -10,1%, медианное — -8,9%, что подтверждает устойчивую положительную динамику в течение всего периода наблюдения. У четверти пациентов зафиксировано снижение ≥34,7%, что соответствует ожидаемому эффекту от интенсивной терапии. Здесь, так же как и в других группах, у части пациентов имел место рост ХС ЛНП, в т.ч. резкий (максимум +98%).

Данные по обоим когортам свидетельствуют в целом о значительном снижении уровня ХС ЛНП на фоне проводимой терапии.

- В группе 1 (2 визита) снижение было более выраженным и быстрым, особенно в когорте очень высокого риска, где средняя дельта составила -11,0%, медианная — -13,9%.

- В группе 2 (3 визита) эффект терапии носил поэтапный характер, но в итоге достигались сопоставимые результаты. В когорте очень высокого риска суммарное среднее снижение составило -10,1%, медианное — -8,9%.

Таким образом, полученные данные демонстрируют, что при регулярном мониторинге и коррекции терапии возможно достижение значимого снижения уровня ХС ЛНП уже на ранних этапах наблюдения, с постепенным усилением эффекта у пациентов, завершивших 3 визита. Наиболее выраженная положительная динамика зафиксирована в когорте очень высокого риска, что подчёркивает клиническую целесообразность своевременной и комбинированной ГЛТ именно у этой категории пациентов. Обращает на себя внимание группа пациентов с минимальным эффектом или резким повышением уровня липидов и липопротеинов крови на фоне терапии, что требует индивидуального анализа причин.

Гиполипидемическая терапия

По данным анамнеза до включения в исследование 69,2% (n=696) пациентов уже получали ГЛТ. Однако структура и интенсивность лечения были далеки от оптимальных. Наиболее часто использовались монотерапии статинами, преимущественно в средних дозах. Комбинированные схемы, как и высокоинтенсивные режимы, применялись крайне ограниченно. После включения в исследование доля пациентов, получающих лечение, достигла 98,8% (n=994) (табл. 10). Это сопровождалось снижением уровня ОХС и улучшением контроля дислипидемии.

Таблица 10

ГЛТ, назначенная пациентам в течение исследования

|

Международное непатентованное наименование |

Количество пациентов |

% |

|

Аторвастатин |

619 |

62,20% |

|

Розувастатин |

379 |

38,10% |

|

Эзетимиб |

119 |

12,00% |

|

Розувастатин/эзетимиб |

59 |

5,90% |

|

Фенофибрат |

31 |

3,10% |

|

Эйкозапентаеновая кислота/докозагексаеновая кислота |

26 |

2,60% |

|

Симвастатин |

9 |

0,90% |

|

Питавастатин |

7 |

0,70% |

|

Алирокумаб |

2 |

0,20% |

|

Амлодипин/периндоприл/розувастатин |

1 |

0,10% |

|

Симвастатин и эзетимиб |

1 |

0,10% |

|

Общий итог |

994 |

100,00% |

После начала наблюдения у части пациентов проведена активная тактическая модификация терапии:

Инициация ГЛТ осуществлена у 300 пациентов, ранее не получавших терапию (табл. 11). На впервые назначенной терапии среднее снижение уровня ОХС составило 1,5 ммоль/л, что на 0,4 ммоль/л больше, чем у пациентов, ранее получавших статины. У 58,7% (176 человек) инициирована терапия аторвастатином как препаратом первой линии, и обосновано в т.ч. наличием его в перечне Международных непатентованных наименований для льготного лекарственного обеспечения.

Таблица 11

ГЛТ, назначенная пациентам впервые при включении в исследование

|

Терапия |

Количество пациентов |

|

Аторвастатин |

176 |

|

Розувастатин |

100 |

|

Розувастатин/эзетимиб |

10 |

|

Питавастатин |

6 |

|

Розувастатин + фенофибрат |

3 |

|

Симвастатин |

2 |

|

Розувастатин + эзетимиб |

2 |

|

Амлодипин/периндоприл/розувастатин |

1 |

|

Общий итог |

300 |

Эскалация дозы была проведена у 75 пациентов, ранее получавших аторвастатин, и у 51 пациента, принимавшего розувастатин. Начальная доза аторвастатина, преимущество 20 мг в сутки, у 60% пациентов доза была удвоена, в остальных случаях — увеличена в 1,5 раза. В случае с розувастатином исходные дозы чаще составляли 10 или 20 мг, эскалация терапии в виде двукратного увеличения дозы проведена у 64% пациентов, у 34% доза розувастатина увеличена в 1,5 раза. Таким образом, недостижение целевых значений ХС ЛНП при динамическом наблюдении за пациентами, включенными в исследование, потребовало эскалации терапии и назначения врачами высокоинтенсивной терапии статинами в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

Смена препарата проводилась в 74 случаях: в рамках терапии фиксировались случаи как эскалации, так и переключения между различными гиполипидемическими режимами. Наиболее часто наблюдалась смена препарата с аторвастатина на розувастатин или его комбинации: в общей сложности такая замена была произведена у 29 пациентов, из них 19 перешли на монотерапию розувастатином, 7 — на фиксированную комбинацию розувастатин + эзетимиб, а у трёх пациентов розувастатин комбинировался с другими препаратами (фенофибрат или омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — эйкозапентаеновая кислота/докозапентаеновая кислота). Такая тенденция может быть обусловлена стремлением к более выраженному снижению уровня ХС ЛНП или улучшению переносимости терапии. В противоположном направлении — с розувастатина на аторвастатин зафиксировано существенно меньше переключений, только у 7 пациентов.

Добавление второго препарата к терапии статином (титрация комбинацией): у 160 пациентов было проведено усиление терапии путём присоединения дополнительного лекарственного средства, что свидетельствует о стремлении к усилению липидснижающего эффекта. Наиболее часто в качестве второго компонента использовался эзетимиб, который добавлялся к терапии у более чем двух третей пациентов: в комбинации с аторвастатином в 48 случаях, с розувастатином в 35 случаях, в виде фиксированной комбинации в 22 случаях. Таким образом, эзетимиб применялся как компонент комбинированной терапии минимум в 105 наблюдениях.

Среди добавленных препаратов также фиксировались: эйкозапентаеновая кислота/докозагексаеновая кислота (омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты) в 12 случаях, фенофибрат в 10 случаях.

Комбинированная терапия как стартовая стратегия была применена у 16 пациентов, ранее не получавших ГЛТ. В 75% случаев была назначена фиксированная или свободная комбинация статина и эзетимиба, что соответствует современным международным рекомендациям.

Особый интерес представляет динамика липидного профиля у пациентов, которым сразу была назначена комбинированная терапия (табл. 12). Так, в группе очень высокого риска (n=10) отмечено наиболее значительное снижение как ОХС, так и ХС ЛНП: среднее снижение ОХС составило 2,12 ммоль/л, ХС ЛНП — 1,25 ммоль/л.

Таблица 12

Среднее снижение липидов по категориям риска у пациентов, которым впервые (при включении в исследование) была назначена комбинированная ГЛТ

|

Категория риска |

Среднее снижение ОХС (ммоль/л) |

Среднее снижение ХС ЛНП (ммоль/л) |

Число пациентов |

|

Высокий |

-1,40 |

-0,39 |

4 |

|

Очень высокий |

-2,12 |

-1,25 |

10 |

|

Экстремальный |

2,4 |

2,47 |

1 |

Сокращения: ОХС — общий холестерин, ХС ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности.

В группе высокого риска (n=4) эффект от терапии также был положительным, но менее выраженным: среднее снижение ОХС составило 1,40 ммоль/л, ХС ЛНП — 0,39 ммоль/л.

В то же время у единственного пациента с экстремальным риском зафиксировано повышение как ОХС, так и ЛНП: ОХС увеличился на 2,40 ммоль/л, ХС ЛНП — на 2,47 ммоль/л.

В результате комбинированную терапию, которая, однако, не включала PCSK9-таргетную терапию ни в одном случае, получали 230 чел., из которых у 170 чел. была информация по уровню ХС ЛНП. В группах высокого и очень высокого риска комбинированная ГЛТ демонстрировала большую эффективность по сравнению с некомбинированной: доля достижения целевых уровней ХС ЛНП составила 8,6% vs 7,9% (высокий риск) и 10,7% vs 9,4% (очень высокий риск). В группе экстремального риска ни один пациент на комбинированной двухкомпонентной терапии не достиг целевых значений (табл. 13).

Таблица 13

Достижение целевых значений на комбинированной и некомбинированной терапии

|

Риск |

Тип терапии |

Количество достигнувших ЦУ ХС ЛНП, (%) |

Общее количество пациентов, n |

|

Высокий |

Комбинированная |

7 (8,6%) |

81 |

|

Некомбинированная |

20 (7,9%) |

253 |

|

|

Очень высокий |

Комбинированная |

9 (10,7%) |

84 |

|

Некомбинированная |

42 (9,4%) |

448 |

|

|

Экстремальный |

Комбинированная |

0 (0%) |

5 |

|

Некомбинированная |

2 (6,5%) |

31 |

Сокращения: ХС ЛНП — холестерин липопротеинов низкой плотности, ЦУ — целевой уровень.

Вышеуказанные данные подтверждают высокую эффективность комбинированной терапии, особенно в когорте пациентов с высоким и очень высоким риском, где достижение целевых значений липидного профиля имеет принципиальное значение для вторичной профилактики. Повышение липидов у пациента с экстремальным риском требует дополнительного клинического рассмотрения.

Региональные различия

Наиболее выраженное снижение уровня липидов наблюдалось у пациентов в Республике Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкеской республике (ΔОХС -1,4 ммоль/л), наименьшее — в Чеченской Республике (ΔОХС -0,6 ммоль/л). Это может быть связано как с особенностями схем применяемой ГЛТ и уровнем приверженности к лечению, так и индивидуальными особенностями пациентов.

Обсуждение

Полученные результаты свидетельствуют о выраженном улучшении показателей липидного профиля в ходе активного динамического наблюдения в рамках настоящего исследования у пациентов высокого, очень высокого и экстремального ССР.

Важно, что модификация ГЛТ или ее инициация были возможными уже при включении пациентов в исследование, при условии, что показатели липидного профиля у них были известны уже до включения в исследование.

К 12 нед. терапии отмечалось значительное снижение уровней ОХС и ХС ЛНП, а у пациентов, завершивших 3 визита, дальнейшее поступательное улучшение параметров липидного спектра. Однако целевых значений ХС ЛНП достигли только 8,9% пациентов, что свидетельствует об ограничениях подходов, применяемых в реальной клинической практике ведения пациентов с нарушениями липидного обмена.

Наибольшую положительную динамику продемонстрировали пациенты очень высокого риска, что соответствует целям современной ГЛТ у данной категории.

Вышеуказанные показатели в целом соответствуют опубликованным данным реальной клинической практики и показывают, что, несмотря на существующие рекомендации, частота назначения ГЛТ по-прежнему недостаточна, а структура терапии часто далека от оптимальной [5][6]. Так, по данным российского регистра "ЭССЕ-РФ", лишь ~25% пациентов высокого и очень высокого риска получают ГЛТ. По результатам исследования DA VINCI, целевых уровней ХС ЛНП достигают только 33% пациентов, а в исследовании SANTORINI установлено, что ~80% пациентов не достигают рекомендованных целевых уровней ХС ЛНП. Кроме того, структура терапии остаётся неоптимальной: в российской практике 99,5% пациентов получают монотерапию статинами, тогда как комбинированные схемы, рекомендованные для пациентов высокого риска, используются крайне редко. Эти данные подчёркивают необходимость более активного внедрения современных стандартов в реальную практику и усиления контроля липидного профиля у пациентов высокого и очень высокого риска.

В нашем исследовании до старта наблюдения только 69,2% пациентов получали какую-либо ГЛТ, а после начала наблюдения доля получающих лечение увеличилась до 98,8%, что сопровождалось достоверным улучшением контроля показателей липидного профиля (рис. 3). Этот факт подчеркивает важность системной работы по совершенствованию организации медицинской помощи пациентам с дислипидемиями на уровне первичного звена и созданию алгоритмов диагностики и лечения нарушений липидного обмена.

Рис. 3. Прием гиполипидемических препаратов до и во время участия в исследовании.

Сокращение: НИР — научно-исследовательская работа.

По данным ряда крупных отечественных регистров и исследований [7][8], нарушения липидного обмена у пациентов высокого и очень высокого риска чрезвычайно распространены. В исследуемой когорте 84% пациентов имели диагностированную до начала исследования дислипидемию, при этом средний уровень ОХС до начала мониторинга составлял 5,7 ммоль/л, а ХС ЛНП — 3,7 ммоль/л, что сопоставимо с данными других когорт, включающих пациентов с ИБС, перенесших ИМ или инсульт [9].

Недостижение целевых уровней ХС ЛНП остаётся актуальной проблемой. Несмотря на улучшение показателей на фоне регулярного мониторинга липидного профиля и безотлагательное назначение ГЛТ, достижение целевого уровня ХС ЛНП <1,4 ммоль/л у пациентов очень высокого риска через 12 нед. наблюдалось менее чем у одной пятой части пациентов. Эта ситуация согласуется с результатами других отечественных исследований, в которых подчёркивается, что даже среди пациентов, находящихся под специализированным наблюдением, целевые уровни ХС ЛНП достигаются лишь у 10-25% больных [5].

Данные исследований, проведенных в России, показывают, что интеграция систем клинической поддержки принятия решений, активное обучение врачей и пациентов, а также широкое использование комбинаций статинов с другими гиполипидемическими препаратами способны значительно повысить частоту достижения целевых уровней ХС ЛНП. Недостаточное использование данных мер приводит к крайне низкой эффективности лечения. Так, согласно данным крупного ретроспективного исследования, в период недостаточного применения необходимых вышеуказанных мероприятий, половина пациентов с атеросклеротическими ССЗ не принимала ни один липидснижающий препарат, а комбинированная ГЛТ статинами и эзетимибом использовалась лишь у 0,07% больных, при этом PCSK9-таргетная терапия не была назначена ни одному из более чем 12 тыс. исследованных пациентов [10].

Наши данные о частоте назначения комбинированной терапии, включающей статины и эзетимиб, подтверждают эффективность этого подхода. У пациентов, которым сразу была назначена комбинированная терапия, наблюдалось более выраженное снижение как ОХС, так и ХС ЛНП, особенно в когорте очень высокого риска, что соответствует рекомендациям последних международных и отечественных руководств по ведению дислипидемий у пациентов высокого риска.

Важным выводом является также высокая вариабельность индивидуального ответа на терапию, что подчёркивает необходимость персонализированного подхода к подбору схем лечения и регулярной оценки приверженности пациентов.

Ключевыми барьерами к достижению оптимального липидного контроля остаются [11]:

- недостаточная информированность пациентов о значимости нарушений липидного обмена в развитии атеросклеротических ССЗ и их осложнений, а также о возможностях современной ГЛТ в профилактике прогрессирования патологического процесса и предотвращении значимых сердечно-сосудистых событий;

- низкая приверженность пациентов к ГЛТ, связанная как с недостаточным пониманием важности ГЛТ, так и с отсутствием возможности получения оптимальных схем ГЛТ в рамках льготного лекарственного обеспечения;

- несоответствие требований к кратности и объему исследований липидного спектра в нормативных актах органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и клинических рекомендациях, что ведет к закономерному отсутствию регулярного мониторинга уровня липидов крови в клинической практике;

- ограниченное применение комбинированной терапии и инновационных препаратов;

- недостаточная настойчивость и готовность к назначению комбинированной ГЛТ, в т.ч. с препаратами 3-й линии, среди медицинских работников.

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают, что при комплексном подходе (активном мониторинге, оптимизации ГЛТ и повышении информированности пациентов и медицинских работников) возможно существенное улучшение липидного профиля у пациентов с нарушением липидного обмена.

Заключение

Результаты проведённого исследования демонстрируют, что организация системного мониторинга и коррекции ГЛТ в реальной клинической практике позволяет добиться значимого улучшения липидного профиля у пациентов высокого, очень высокого и экстремального ССР.

Назначение и интенсификация ГЛТ, в т.ч. за счёт комбинированных режимов, обеспечивает существенное снижение уровней ОХС и ХС ЛНП, наиболее выраженно в группе пациентов очень высокого риска, что подчёркивает необходимость раннего и агрессивного подхода к лечению в данной категории пациентов.

Тем не менее достигнутые результаты указывают на сохраняющиеся сложности в достижении целевых уровней ХС ЛНП, что требует дальнейших усилий по улучшению приверженности пациентов, активному использованию комбинированной терапии и более широкому внедрению современных клинических рекомендаций в повседневную практику.

Недостижение целевых значений ХС ЛНП у большинства пациентов подтверждает высокую клиническую значимость мониторинга липидного профиля и необходимость как можно более раннего назначения комбинированной терапии, в т.ч. препаратами третьей линии, включая PCSK9-таргетную терапию, пациентам высокого, очень высокого и экстремального ССР для эффективной вторичной профилактики.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Смертность населения Российской Федерации по причинам смерти в 2022 году [электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Smertnost_2022.pdf.

2. World Heart Federation. Russia — World Heart Observatory [электронный ресурс]. URL: https://world-heart-federation.org/world-heart-observatory/wp-content/uploads/sites/5/2023/05/Russia-2022-Scorecard.pdf.

Список литературы

1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-88. doi:10.1093/eurheartj/ehz455.

2. Ежов М.В., Кухарчук В.В., Сергиенко И.В. и др. Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации 2023. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5471. doi:10.15829/1560-4071-2023-5471.

3. Ray KK, Haq I, Bilitou A, et al. Treatment gaps in the implementation of LDL cholesterol control among high- and very high-risk patients in Europe between 2020 and 2021: the multinational observational SANTORINI study. Lancet Reg Health Eur. 2023;29:100624. doi:10.1016/j.lanepe.2023.100624.

4. Сабгайда Т.П., Зубко А.И., Семёнова В.Г. и др. Результативность федерального проекта "Борьба с сердечно-¬сосудистыми заболеваниями" в контексте предотвратимых причин в городских и сельских поселениях России. Вопросы управления. 2023;(2):71-85. doi:10.22394/2304-3369-2023-2-71-85.

5. Сапина А.И., Варламова Ю.Ю., Папырина М.Г. и др. Результаты исследования эффективности гиполипидемической терапии с применением инклисирана у пациентов с атеросклеротическими сердечно-¬сосудистыми заболеваниями в московском здравоохранении. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5943. doi:10.15829/15604071-2024-5943.

6. Бойцов С.А., Драпкина О.М., Шляхто Е.В. и др. Исследование ЭССЕ-РФ: эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской Федерации. Десять лет спустя. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2021;20(5):3007. doi:10.15829/1728-8800-2021-3007.

7. Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А. и др. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. doi:10.15829/1560-4071-2023-5593.

8. Ежов М.В., Шахнович Р.М., Алексеева И.А. и др. Распространенность и значение повышенного уровня липопротеина(а) у пациентов с инфарктом миокарда по данным Российского регистра острого инфаркта миокарда РЕГИОН-ИМ. Кардиологический вестник. 2025;20(1):39-48. doi:10.17116/Cardiobulletin20252001139.

9. Steg PG, Greenlaw N, Tendera M, et al.; CLARIFY Investigators. Prevalence of anginal symptoms and myocardial ischemia and their effect on clinical outcomes in outpatients with stable coronary artery disease: data from the International Observational CLARIFY Registry. JAMA Intern Med. 2014;174(10):1651-9. doi:10.1001/jamainternmed.2014.3773.

10. Ежов М.В., Чубыкина У.В., Дмитриев В.А. Трудности достижения целевых уровней холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов с атеросклеротическими сердечно--сосудистыми заболеваниями в условиях реальной клинической практики. Атеросклероз и Дислипидемии. 2023;53(4):27-34. doi:10.34687/2219-8202.JAD.2023.04.0003.

11. Туаева И.Б., Астахова З.Т. Эпидемиология атеросклеротических сердечно-¬сосудистых заболеваний в некоторых регионах Российской Федерации, клинические характеристики пациентов и оценка эффективности липидоснижающей терапии: исследование реальной клинической практики. Терапия. 2023;10:40-7. doi:10.18565/therapy.2023.10.40-47.

Об авторах

И. Б. ТуаеваРоссия

Туаева Ирма Борисовна — к.м.н., доцент, зав. кафедрой организации здравоохранения с психологией и педагогикой, главный внештатный специалист-кардиолог Северо-Кавказского федерального округа и Минздрава Республики Северная Осетия

Владикавказ

И. В. Терентьева

Россия

Терентьева Ирина Викторовна — к.м.н., зам. главного врача по медицинской части, главный внештатный специалист-кардиолог Ставропольского края

Ставрополь

М. А. Ибрагимов

Россия

Ибрагимов Магомед Адамович — зав. отделением кардио-реанимационного блока, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Чеченской Республики

Грозный

М. У. Тотушев

Россия

Тотушев Магомед Умарпашаевич — главный врач, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Республики Дагестан

Махачкала

Е. А. Апшева

Россия

Апшева Елена Альбертовна — зам. главного врача по лечебной части, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Кабардино-Балкарской Республики

Нальчик

Л. Р. Джанибекова

Россия

Джанибекова Лейла Рамазанова — зав. отделением неотложной кардиологии; доцент кафедры внутренних болезней, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Карачаево-Черкесской республики

Черкесск

Дополнительные файлы

- В Северо-Кавказском федеральном округе проведено многоцентровое исследование, оценившее динамику липидного профиля у пациентов с высоким, очень высоким и экстремальным сердечно-сосудистым риском в условиях клинической практики.

- Системный мониторинг позволил увеличить долю пациентов, получающих гиполипидемическую терапию, с 69,2% до 98,8%.

- Целевых значений холестерина липопротеинов низкой плотности удалось достичь лишь у 8,9% пациентов, что подчёркивает необходимость более раннего начала комбинированной терапии, включая PCSK9-таргетную терапию, персонализированного подхода и внедрения современных клинических рекомендаций в практику первичного звена.

Рецензия

Для цитирования:

Туаева И.Б., Терентьева И.В., Ибрагимов М.А., Тотушев М.У., Апшева Е.А., Джанибекова Л.Р. Мониторинг и коррекция дислипидемии у пациентов высокого, очень высокого и экстремального сердечно-сосудистого риска в Северо-Кавказском Федеральном округе. Российский кардиологический журнал. 2025;30(9):6499. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6499. EDN: YXRYHY

For citation:

Tuaeva I.B., Terentyeva I.V., Ibragimov M.A., Totushev M.U., Apsheva E.A., Dzhanibekova L.R. Monitoring and treatment of dyslipidemia in patients with high, very high and extreme cardiovascular risk in the North Caucasus Federal District. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(9):6499. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6499. EDN: YXRYHY

JATS XML