Перейти к:

Оценка циркулирующих биомаркеров и экспрессии релевантных генов фиброза у пациентов с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6318

EDN: ZGJTMR

Аннотация

Цель. Сопоставить профиль циркулирующих биомаркеров и экспрессию релевантных генов фиброза в миокарде с результатами клинико-морфологической оценки выраженности миокардиального фиброза у пациентов с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), перенесших септальную миоэктомию (СМЭ).

Материал и методы. В проспективное исследование включено 69 пациентов с обструктивной ГКМП и показаниями к септальной редукции. Проведена оценка результатов лабораторно-инструментального обследования, эхокардиографии, магнитно-резонансной томографии сердца, гистологического исследования, уровней сывороточных биомаркеров (трансформирующий ростовой фактор бета-1 (TGF-β1), матриксная металлопротеиназа-9 (MMP-9), тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1), галектин-3, солюбилизированный ST2 рецептора 4 интерлейкина-1 (sST2), C-телопептид коллагена I типа (CITP), С-концевой пропептид коллагена I типа (PICP) и N-концевой пропептид проколлагена III типа (PIIINP)), анализ РНК, полученной из интраоперационных биоптатов миокарда.

Результаты. Выявлено повышение уровней галектина-3, TGF-β1, sST2 и маркеров синтеза коллагена, а также уровня маркера деградации коллагена CITP в сыворотке крови. Установлены связи между уровнем PIIINP и толщиной межжелудочковой перегородки, индексированной к площади поверхности тела (p=0,049), а также диаметром левого предсердия (p=0,024). Отмечено повышение уровней экспрессии релевантных генов фиброза, за исключением TIMP1. Повышенный уровень циркулирующего PIСP был ассоциирован с увеличением экспрессии генов галектина-3 и рецептора 1 типа интерлейкина-1 в миокарде. После выполнения СМЭ выявлено, что у пациентов с отсутствием положительной динамики N-концевого промозгового натрийуретического пептида был более высокий уровень sST2. Установлена отрицательная связь между экспрессией гена ММР9 в миокарде и динамикой размера левого предсердия в отдаленном периоде после СМЭ (p=0,032).

Заключение. Профиль циркулирующих биомаркеров связан с экспрессией релевантных генов фиброза в миокарде и является перспективным неинвазивным методом, позволяющим судить об активности процессов фиброза. Миокардиальный фиброз играет важную роль при оценке прогноза на этапах динамического наблюдения пациентов с ГКМП.

Ключевые слова

Для цитирования:

Зайцев В.В., Образцова Л.А., Воронкина Д.С., Оболенский А.С., Гурщенков А.В., Рыжков А.В., Рунов А.Л., Митрофанова Л.Б., Моисеева О.М. Оценка циркулирующих биомаркеров и экспрессии релевантных генов фиброза у пациентов с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии. Российский кардиологический журнал. 2025;30(7):6318. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6318. EDN: ZGJTMR

For citation:

Zaitsev V.V., Obraztsova L.A., Voronkina D.S., Obolensky A.S., Gurshchenkov A.V., Ryzhkov A.V., Runov A.L., Mitrofanova L.B., Moiseeva O.M. Evaluation of circulating biomarkers and expression of relevant fibrosis genes in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(7):6318. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6318. EDN: ZGJTMR

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — наследственное, генетически обусловленное заболевание, характеризующееся гипертрофией миокарда левого желудочка (ЛЖ) и/или правого желудочка при отсутствии вторичных причин [1]. Наряду с гипертрофией кардиомиоцитов и дискомплексацией мышечных волокон, основой патогенеза большинства клинических проявлений ГКМП может быть миокардиальный фиброз, механизмы развития которого по-прежнему служат предметом научного интереса ведущих экспертов в данной области. Оценка площади и объема фиброзных изменений применяется для стратификации риска внезапной сердечной смерти в качестве предиктора развития жизнеугрожающих нарушений ритма у пациентов промежуточного риска [1][2]. "Золотым стандартом" оценки миокардиального фиброза остается морфологическое исследование биоптатов миокарда. Однако в современной клинической практике все чаще используются неинвазивные методы диагностики фиброза миокарда, среди которых ведущее место занимает магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца. Комплексная оценка МР-изображений с анализом паттернов накопления гадолиния при отсроченном контрастировании и определением общего объема внеклеточного пространства по данным нативного T1-картирования позволяет с высокой точностью оценивать выраженность миокардиального фиброза при ГКМП [3][4].

В отличие от большинства сердечно-сосудистых заболеваний, где миокардиальный фиброз носит заместительный характер, для ГКМП характерна активация фиброзных путей уже на ранних стадиях заболевания [5]. Поэтому особое внимание по-прежнему уделяется исследованию циркулирующих биомаркеров как потенциальным диагностическим инструментам в изучении активности фиброзных изменений в миокарде. Ограничением к рутинному использованию биомаркеров фиброза в клинической практике остается отсутствие достаточного количества сравнительных исследований, анализирующих данные морфологических изменений миокарда, неинвазивных визуализирующих методов и, в частности, МРТ сердца, с данными лабораторных тестов. Другим лимитирующим фактором является отсутствие сопоставлений между уровнем циркулирующих биомаркеров и экспрессией релевантных генов фиброза в миокарде.

Цель исследования — провести сопоставление профиля циркулирующих биомаркеров и экспрессии релевантных генов фиброза в миокарде с результатами клинико-морфологической оценки выраженности миокардиального фиброза у пациентов с обструктивной формой ГКМП, перенесших септальную миоэктомию (СМЭ).

Материал и методы

В проспективное исследование с 2020 по 2024гг включено 69 пациентов (38 женщин и 31 мужчина) с установленным в соответствии с действующими клиническими рекомендациями диагнозом обструктивной формы ГКМП, имеющих показания для выполнения септальной редукции. В соответствии с Хельсинкской декларацией исследование одобрено локальным этическим комитетом (протокол № 11-20-02C от 30 ноября 2020г). Обязательной процедурой для включения в исследование было получение письменного информированного согласия. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Всем пациентам были выполнены электрокардиография, эхокардиография на аппарате Vivid 9 (GE, США), МРТ сердца с контрастным усилением и электрокардиографической синхронизацией на высокопольном 3,0 Тл МР-томографе VAGNETOM Trio A Tim (Siemens), гистологическое исследование интраоперационного биоптата миокарда, забор которого осуществлялся во время СМЭ. Оценка миокардиального фиброза осуществлялась в соответствии с ранее опубликованным методом путем суммирования площадей отсроченного контрастирования во всех срезах по короткой оси и выражалась в процентах как объемная доля общего миокарда ЛЖ [6].

Для определения сывороточных уровней трансформирующего ростового фактора бета-1 (TGF-β1, R&D system), матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9, R&D system), тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ-1 (TIMP-1, R&D system), галектина-3 (R&D system), солюбилизированного ST2 рецептора 4 интерлейкина-1 (sST2, Clinical diagnostics, Presage ST2 kit), а также маркеров обмена коллагена, таких как C-телопептид коллагена I типа (CITP), С-концевой пропептид коллагена I типа (PICP, USCN Life Science) и N-концевой пропептид проколлагена III типа (PIIINP, USCN Life Science), использовали метод ручного планшетного иммуноферментного анализа с детекцией на планшетном ридере "BioRad 690". Контрольная группа для анализа циркулирующих биомаркеров фиброза была представлена практически здоровыми донорами крови, сопоставимыми по полу и возрасту с основной группой. Оценка сывороточной концентрации N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) осуществлялась электрохемилюминесцентным методом на анализаторе Elecsys (Roche Diagnostic).

Выделение РНК проводили из интраоперационных биоптатов с использованием наборов RNAqueous Micro Kit (Invitrogen, Thermo Fisher Scientific). Концентрацию РНК определяли спектрофотометрически (BioSpec Nano, Shimadzu). Для постановки обратной транскрипции использовали набор RevertAid H Minus (Thermo Fisher Scientific) с олиго(dT)18, в каждую реакцию брали 1 мкг РНК. Полимеразную цепную реакцию в реальном времени (ПЦР-РВ) проводили на приборе Bio-Rad CFX96, результаты ПЦР-РВ анализировали, используя программу REST2009.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета программы STATISTICA 64 ver. 10.0. Полученные данные, отвечавшие критериям нормального распределения, представлены в виде среднего арифметического значения и среднеквадратичного отклонения. В случае отличного от нормального распределения данных для описания количественных переменных использованы медиана и квартили. Определение статистически значимых различий между независимыми выборками осуществлялось с помощью t-критерия Стьюдента и непараметрического U-критерия Манна-Уитни. Оценка корреляционных взаимосвязей между количественными переменными выполнена с использованием критерия Спирмена. Статистически достоверными считались различия, отвечавшие критерию значимости р<0,05.

Результаты

Женщины, включенные в исследование, были старше лиц мужского пола и имели более высокий индекс массы тела, что согласуется с данными ранее опубликованного регистрового исследования [7]. По данным эхокардиографического исследования и МРТ сердца с контрастным усилением пациенты ГКМП, включенные в исследование, имели не только выраженную гипертрофию ЛЖ, но и проявления диастолической дисфункции 1-2 типа, объективизированной увеличением площади миокардиального фиброза к массе миокарда (табл. 2). Не установлено ассоциации структурных изменений миокарда с такими традиционными факторами риска, как возраст, артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет. Процент фиброзных изменений в интраоперационных биоптатах миокарда был сопоставим с данными МРТ сердца: 11,1% [ 6,8;14,9] vs 10,6% [ 7,13;13,6], соответственно, р=0,814.

У пациентов с обструктивной формой ГКМП выявлено повышение уровней галектина-3, TGF-β1, sST2 и маркеров синтеза коллагена, а также уровня маркера деградации коллагена CITP в сыворотке крови. Неожиданно высоким оказался уровень ММР-9 по сравнению с уровнем TIMP-1 (табл. 3). Содержание галектина-3 и ММР-9 в сыворотке крови было ассоциировано с уровнем диастолического артериального давления: rs=0,277; р=0,035 и rs=0,337; p=0,006, соответственно. В группе курящих пациентов отмечены более высокие значения PIIINP и sST2: 11,6 нг/мл [ 6,9;18,0] и 21,3 пг/мл [ 15,5;27,0] по сравнению с некурящими пациентами 9,0 нг/мл [ 6,9;14,3], р=0,044 и 15,9 пг/мл [ 12,5;19,0], р=0,013. Нельзя исключить, что факт курения имел ключевое значение в выявленных нами гендерных различиях при оценке уровня sST2 в сыворотке крови: 18,4 пг/мл [ 13,2;27,2] у мужчин и 16,0 пг/мл [ 11,2;20,2] у женщин, т.к. доля курящих мужчин составляла 68% против 21% у женщин (р<0,001).

Подтверждением того, что процессы гипертрофии и фиброза при ГКМП тесно связаны между собой, служит выявленная нами корреляционная связь между относительной толщиной стенки ЛЖ и площадью фиброза в интраоперационном биоптате миокарда при гистологическом исследовании (r=0,588; p=0,002). Аналогичные связи прослеживались между уровнем PIIINP и толщиной межжелудочковой перегородки, индексированной к площади поверхности тела (r=0,244; p=0,049), а также диаметром левого предсердия (ЛП) как маркером диастолической дисфункции ЛЖ (r=0,283; p=0,024).

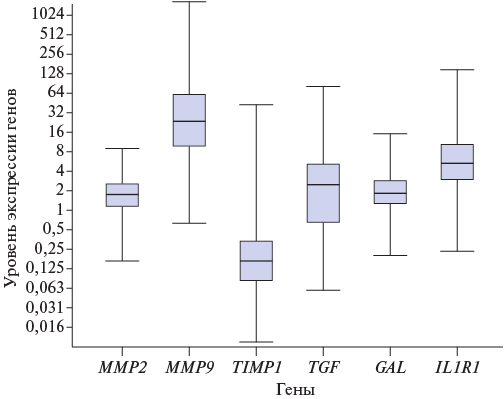

Результаты экспрессии релевантных генов фиброза представлены в таблице 4 и рисунке 1. Наблюдалась повышенная экспрессия генов матриксной металлопротеиназы 2 типа (в 1,7 раз; p=0,011), MMP-9 (в 25 раз; р<0,0001), галектина-3 (Gal-3) (в 1,87 раз; р=0,002), рецептора 1 типа интерлейкина 1 (IL1R1) (в 5,7 раз; р<0,0001) и пониженная экспрессия гена TIMP1 (p<0,0001).

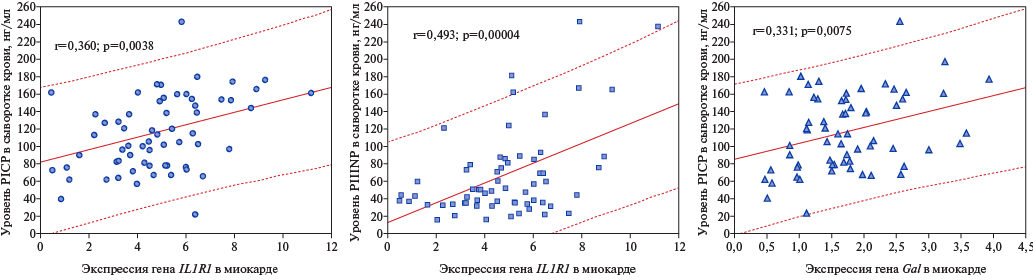

Проводя сопоставление сывороточных уровней биомаркеров и экспрессии релевантных генов фиброза, мы установили, что повышение уровня PIСP было тесно связано с увеличением экспрессии генов Gal-3 и IL1R1 в миокарде (рис. 2). Повышенная экспрессия гена IL1R1 также ассоциировалась с увеличением содержания PIIINP. В свою очередь, содержание галектина-3 в сыворотке крови было тесно связано с экспрессией гена TIMP1 (rs=0,379; p=0,003) и гена TGFβ1 (rs=0,430; p=0,0007), регулирующих процессы образования соединительной ткани. В подгруппе пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) выявлено не только увеличение процентного содержания фиброзных изменений в миокарде по данным гистологического исследования: 24,4% [ 14,9;27,2] по сравнению с 10,2% [ 6,8;13,3] у пациентов без ФП (р=0,003), но и более высокие значения экспрессии гена IL1R1 в миокарде: 5,2 [ 4,9;6,4] vs 4,6 [ 3,4;6,0], соответственно, р=0,01.

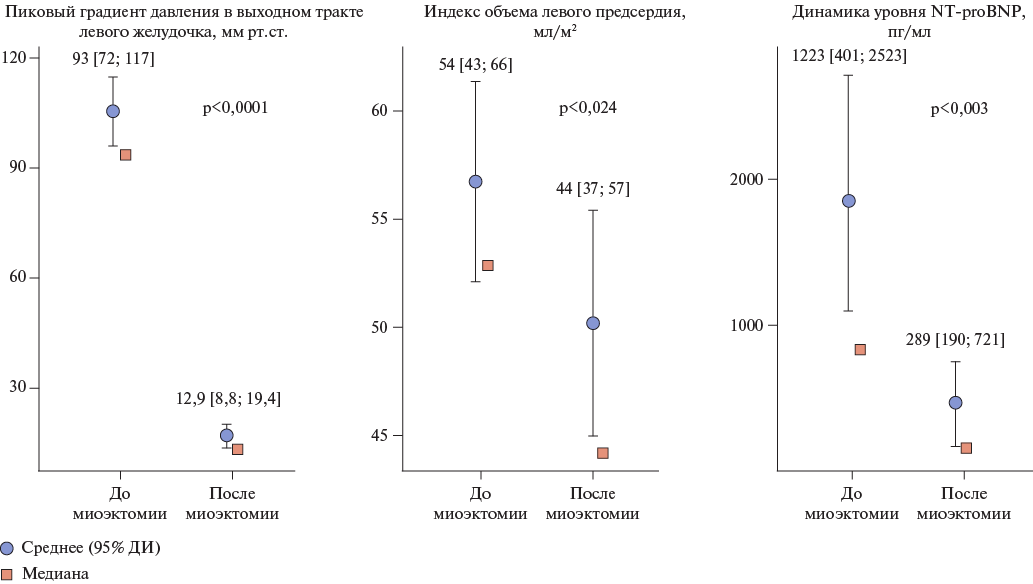

Спустя 12 мес. после выполнения СМЭ обследовано 54 пациента (78% от включенных в исследование). После выполнения СМЭ отмечалась положительная динамика пикового градиента в выходном тракте ЛЖ, индекса объема ЛП как маркера диастолической дисфункции ЛЖ и уровня NT-proBNP как маркера сердечной недостаточности (рис. 3). Примечательно, что среди пациентов с отсутствием положительной динамики NT-proBNP был выявлен более высокий уровень sST2: 29,5 пг/мл [ 21,5;34,6] по сравнению с 18,5 пг/мл [ 11,1;22,0] у пациентов с закономерным снижением маркера сердечной недостаточности. Установлена отрицательная связь между экспрессией гена ММР9 в миокарде и динамикой размера ЛП в отдаленном периоде после СМЭ (rs=-0,292; p=0,032).

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов с обструктивной формой ГКМП в зависимости от пола

|

Показатель |

Все пациенты (n=69) |

Женщины (n=38) |

Мужчины (n=31) |

p |

|

Возраст, лет |

55,5±10,3 |

58,0±9,9 |

52,3±10,0 |

0,021 |

|

ИМТ, кг/м2 |

29,6±4,9 |

30,4±4,7 |

28,5±5,0 |

0,099 |

|

Курение, n (%) |

29 (42%) |

8 (21%) |

21 (68%) |

<0,001 |

|

АГ, n (%) |

61 (88%) |

34 (89%) |

27 (87%) |

0,759 |

|

ФП, n (%) |

11 (16%) |

8 (21%) |

3 (9,7%) |

0,199 |

|

Сахарный диабет, n (%) |

10 (14%) |

6 (16%) |

4 (13%) |

0,454 |

|

Риск ВСС*, % |

4,75 [ 2,75;6,56] |

3,26 [ 2,67;5,79] |

4,22 [ 2,88;7,24] |

0,098 |

|

Стенокардия I/II ФК, n (%) |

45 (65%) |

21 (55%) |

24 (77%) |

0,155 |

|

Синкопальные состояния, n (%) |

17 (25%) |

9 (24%) |

8 (26%) |

0,749 |

|

Одышка II-III ФК, n (%) |

69 (100%) |

38 (100%) |

30 (97%) |

0,044 |

|

Медикаментозная терапия |

||||

|

Бета-адреноблокаторы, n (%) |

39 (57%) |

22 (58%) |

17 (55%) |

0,859 |

|

Недигидропиридиновые БКК, n (%) |

6 (8,7%) |

4 (11%) |

2 (6,5%) |

0,572 |

|

иАПФ/АРА, n (%) |

27 (39%) |

15 (39%) |

12 (39%) |

0,922 |

|

МРА, n (%) |

21 (30%) |

12 (32%) |

9 (29%) |

0,890 |

|

Петлевые диуретики, n (%) |

32 (46%) |

17 (45%) |

15 (48%) |

0,470 |

|

Статины, n (%) |

26 (38%) |

15 (39%) |

11 (35%) |

0,786 |

Примечание: * — расчетный риск ВСС по калькулятору HCM Risk-SCD (европейская модель).

Сокращения: АГ — артериальная гипертензия, АРА — антагонисты рецепторов ангиотензина II, БКК — блокаторы кальциевых каналов, ВСС — внезапная сердечная смерть, иАПФ — ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, ИМТ — индекс массы тела, МРА — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ФП — фибрилляция предсердий, ФК — функциональный класс.

Таблица 2

Результаты эхокардиографического исследования и МРТ сердца у пациентов с обструктивной формой ГКМП

|

Показатель |

ЭхоКГ (n=69) |

МРТ сердца (n=56) |

|

ЛП, мм |

47,5±6,8 |

55,5±8,4 |

|

Индексированный объем ЛП, мл/м2 |

54,7±16,3 |

– |

|

КДР ЛЖ, мм |

46,4±5,3 |

41,2±5,8 |

|

КСР ЛЖ, мм |

26,7±4,9 |

22,5±5,3 |

|

КДО, индексированный к ППТ, мл/м2 |

54 [ 45;63] |

70 [ 58;80] |

|

КСО, индексированный к ППТ, мл/м2 |

17 [ 13;23] |

18 [ 13;23] |

|

МЖП, мм |

21 [ 19;23] |

30 [ 27;40] |

|

ЗС ЛЖ, мм |

14 [ 12;15] |

12 [ 11;14] |

|

Индекс ММЛЖ, г/м2 |

196 [ 168;221] |

– |

|

ОТС |

0,59 [ 0,52;0,69] |

– |

|

ФВ ЛЖ, % |

69 [ 61;73] |

74 [ 68;78] |

|

E/e’ |

15,9 [ 10,6;18,4] |

– |

|

ВТЛЖ, dPmax |

95 [ 84;132] |

– |

|

SAM-синдром |

(+) 100% |

(+) 100% |

|

% фиброза от массы миокарда ЛЖ |

– |

10,6 [ 7,13;13,6] |

Сокращения: ВТЛЖ — выносящий тракт левого желудочка, ЗС ЛЖ — задняя стенка левого желудочка, КДО — конечно-диастолический объем, КДР — конечно-диастолический размер, КСО — конечно-систолический объем, КСР — конечно-систолический размер, ЛЖ — левый желудочек, ЛП — левое предсердие, МЖП — межжелудочковая перегородка, ММЛЖ — масса миокарда левого желудочка, МРТ — магнитно-резонансная томография, ОТС — относительная толщина стенки левого желудочка, ППТ — площадь поверхности тела, ФВ — фракция выброса, ЭхоКГ — эхокардиография, dPmax — максимальный градиент давления, SAM-синдром — передне-систолическое движение створок митрального клапана.

Таблица 3

Сывороточные уровни циркулирующих биомаркеров у пациентов с обструктивной формой ГКМП и у здоровых добровольцев

|

Показатель |

ГКМП (n=69) |

Контрольная группа (n=16) |

p |

|

TIMP-1, нг/мл |

146,6 [ 123,1;170,5] |

143,0 [ 127;168] |

0,918 |

|

MMP-9, нг/мл |

1218,7 [ 877,6;1576,2] |

282,5 [ 248,5;508,5] |

<0,001 |

|

PICP, нг/мл |

113,6 [ 78,4;154] |

82,1 [ 79,3;104,7] |

0,056 |

|

PIIINP, нг/мл |

9,6 [ 6,8;15,5] |

7,7 [ 3,8;8,7] |

0,047 |

|

CITP, нг/мл |

4,0 [ 2,1;8,6] |

3,24 [ 2,7;4,0] |

0,023 |

|

Галектин-3, нг/мл |

7,0 [ 5,0;9,0] |

5,9 [ 4,4;6,8] |

0,008 |

|

TGF-β1, мг/мл |

19,5 [ 17,9;21,4] |

12,8 [ 12,0;18,6] |

0,0005 |

|

sST2, пг/мл |

17,9 [ 12,9;23,0] |

11,8 [ 7,9;12,8] |

0,027 |

|

NT-proBNP, пг/мл |

957 [ 401,9;1926] |

Сокращения: CITP — C-телопептид коллагена I типа, ММР-9 — матриксная металлопротеиназа 9 типа, PICP — С-концевой пропептид коллагена I типа, PIIINP — N-концевой пропептид проколлагена III типа, sST2 — солюбилизированный ST2 рецептор 4 интерлейкина 1 (IL1 R4), TGF-β1 — трансформирующий ростовой фактор- β1, TIMP-1 — тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ 1 типа.

Таблица 4

Экспрессии релевантных генов фиброза

|

Ген |

Уровень экспрессии |

Стандартная ошибка |

95% доверительный интервал |

Уровень Р |

Результат |

|

MMP2 |

1,703 |

0,832-3,347 |

0,398-6,339 |

0,011 |

повышена |

|

MMP9 |

25,191 |

6,105-105,642 |

1,575-412,181 |

0,000 |

повышена |

|

TIMP1 |

0,180 |

0,051-0,590 |

0,021-3,136 |

0,000 |

понижено |

|

TGF |

2,129 |

0,367-7,852 |

0,127-47,083 |

0,151 |

|

|

GAL |

1,870 |

0,883-3,845 |

0,433-9,466 |

0,002 |

повышена |

|

IL1R1 |

5,715 |

2,313-17,952 |

0,637-37,682 |

0,000 |

повышена |

|

ACT* |

1,000 |

Примечание: * — гены "домашнего хозяйства" (англ. housekeeping genes) — это конститутивные гены общеклеточных функций, необходимые для поддержания важнейших жизненных функций организма, которые экспрессируются практически во всех тканях и клетках, например, актин, убиквитин и рибосомные гены.

Сокращения: АСТ — гены "домашнего хозяйства", GAL — галектин, IL1R1 — рецептор 1 интерлейкина 1, ММР-2 — матриксная металлопротеиназа 2 типа, ММР-9 — матриксная металлопротеиназа 9 типа, TGF — трансформирующий ростовой фактор, TIMP-1 — тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ 1 типа.

Рис. 1. Экспрессии релевантных генов фиброза.

Сокращения: GAL — галектин, IL1R1 — рецептор 1 интерлейкина 1, ММР-2 — матриксная металлопротеиназа 2 типа, ММР-9 — матриксная металлопротеиназа 9 типа, TGF — трансформирующий ростовой фактор, TIMP-1 — тканевой ингибитор матриксных металлопротеиназ 1 типа.

Рис. 2. Сопоставление сывороточных уровней биомаркеров и экспрессии релевантных генов фиброза.

Сокращения: Gal — галектин, IL1R1 — рецептор 1 типа интерлейкина 1, PICP — С-концевой пропептид коллагена I типа, PIIINP — N-концевой пропептид проколлагена III типа.

Рис. 3. Динамика пикового градиента, индекса объема ЛП и уровня NT-proBNP в сыворотке крови до и после септальной редукции.

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Обсуждение

Фиброз, который приводит к повышению жесткости миокарда и клинически проявляется развитием диастолической дисфункции, может рассматриваться в качестве ключевого патологического процесса при ГКМП. В последние годы наметилась тенденция к комплексной оценке миокардиального фиброза, о чем свидетельствует увеличение числа работ, рассматривающих, наряду с визуализирующими методами исследований, широкий спектр циркулирующих биомаркеров [8]. Выявленное нами повышение уровня циркулирующих маркеров синтеза коллагена, таких как PICP и PIIINP, свидетельствует об активации процессов фиброгенеза при ГКМП. В ранее опубликованных работах уже отмечалась связь вышеперечисленных биомаркеров с внеклеточным объемом, определяемым с помощью Т1 МР-картирования, и объемной фракцией коллагена, измеренной в интраоперационных образцах, полученных при СМЭ [9]. Однако не во всех исследованиях вывод об информативности маркеров синтеза коллагена был столь однозначен [8]. В процессе исследования мы попытались ответить на вопрос, в какой степени профиль релевантных маркеров фиброза отражает морфологические изменения в миокарде при ГКМП? Нами выявлены особенности профиля циркулирующих биомаркеров фиброза, связанные прежде всего со структурными изменениями миокарда, характерными для ГКМП: увеличением относительной толщины стенки ЛЖ, а также поперечного размера ЛП как маркера диастолической дисфункции миокарда. Однако объем выборки не позволяет исключить вклад традиционных факторов риска и в первую очередь АГ в анализируемые параметры [10]. На это указывает высокий процент пациентов с ГКМП, имеющих сопутствующую АГ, а также выявленная нами ассоциация между значениями офисного диастолического артериального давления и уровнями галектина-3, ММР-9 в сыворотке крови. Повышенная экспрессия гена ММР9 в миокарде, негативно влияющая на динамику размера ЛП после выполненной СМЭ, также может быть следствием сопутствующей АГ.

Наиболее интересными оказались данные, указывающие на роль системы туморогенности (ST)-2/IL-33 (интерлейкин-33) в генезе структурных изменений миокарда у пациентов ГКМП. Известно, что повышенная экспрессия и секреция sST2 увеличивает гипертрофию и апоптоз кардиомиоцитов, способствует активации фибробластов и развитию фиброза [11]. Исследования, касающиеся изучения системы ST-2/IL-33 при ГКМП немногочисленные и достаточно противоречивые. В исследовании Song B, et al. выявлено, что у пациентов с ГКМП уровень sST2 ассоциирован с толщиной стенки ЛЖ, функциональным классом сердечной недостаточности и развитием неустойчивой желудочковой тахикардии [12]. В нашем исследовании продемонстрирована связь повышенной экспрессией гена IL1R1 в миокарде больных ГКМП с увеличением циркулирующих маркеров синтеза коллагена 1 и 3 типа, что указывает на активацию процессов фиброгенеза. Кроме того, отмечено негативное влияние повышенного уровня sST2 на процессы обратного ремоделирования ЛЖ после септальной редукции. Отмечено также, что дополнительное влияние на повышение уровня sST2 в сыворотке крови могут оказывать традиционные факторы риска и, в частности, курение. Об этом свидетельствует более высокий уровень биомаркера у курящих пациентов. Нами показано, что активность синтеза коллагена I типа может повышаться за счет экспрессии гена Gal-3, регулирующего продукцию белка семейства лектинов, секретируемого активированными макрофагами и фибробластами. Следует также отметить высокий уровень MMP-9 в сыворотке крови у обследованных нами пациентов ГКМП, источником которой традиционно принято считать клетки воспаления. Повышение уровня sST2 и MMP-9 служит дополнительным подтверждением сопряженности процессов воспаления и фиброза при ГКМП.

К настоящему времени накоплено достаточное количество данных, позволяющих судить о ведущей роли интерстициального фиброза в формировании аритмогенного субстрата. Подтверждением этому факту служит выявленная нами связь между развитием ФП и выраженностью фиброзных изменений в миокарде по данным гистологического исследования интраоперационных биоптатов, а также уровнем экспрессии гена IL1R1 в миокарде.

Наиболее важными с точки зрения реальной клинической практики стали данные, подтверждающие высокую информативность оценки интерстициального фиброза при отсроченном контрастировании с полностью сопоставимыми результатами гистологических исследований.

Основными ограничениями исследования были объем выборки и включение только пациентов с тяжелой симптомной обструкцией выходного тракта ЛЖ.

Заключение

Мультимодальный подход позволяет получить наиболее детальную картину выраженности миокардиального фиброза у пациентов ГКМП. Профиль циркулирующих биомаркеров связан с экспрессией релевантных генов фиброза в миокарде и является перспективным неинвазивным методом, позволяющим судить об активности процессов фиброза. Миокардиальный фиброз играет важную роль при оценке прогноза на этапах динамического наблюдения пациентов с ГКМП. Однако необходимы дальнейшие исследования для оценки диагностической и прогностической значимости исследуемых биомаркеров.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Габрусенко С.А., Гудкова А.Я., Козиолова Н.А. и др. Гипертрофическая кардиомиопатия. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(5):4541. doi:10.15829/1560-4071-2021-4541.

2. Wang J, Yang S, Ma X, et al. Assessment of late gadolinium enhancement in hypertrophic cardiomyopathy improves risk stratification based on current guidelines. Eur Heart J. 2023;44(45):4781-92. doi:10.1093/eurheartj/ehad581.

3. Шаяхметова С.В., Синицын В.Е., Афанасьев А.В. Магнитно-резонансная томография сердца при гипертрофической кардиомиопатии: диагностические возможности, применение в клинической практике, прогностическая значимость. Российский кардиологический журнал. 2019; (12):131-6. doi:10.15829/1560-4071-2019-12-131-136.

4. Олейников В.Э., Аверьянова Е.В., Вдовкин А.В. и др. Роль магнитно-резонансной томографии в выявлении миокардиального фиброза при жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. Российский кардиологический журнал. 2023;28(7):5476. doi:10.15829/1560-4071-2023-5476.

5. Schlittler M, Pramstaller PP, Rossini A, De Bortoli M. Myocardial Fibrosis in Hypertrophic Cardiomyopathy: A Perspective from Fibroblasts. Int J Mol Sci. 2023;24(19):14845. doi:10.3390/ijms241914845.

6. Kim EK, Lee SC, Hwang JW, et al. Differences in apical and non-apical types of hypertrophic cardiomyopathy: a prospective analysis of clinical, echocardiographic, and cardiac magnetic resonance findings and outcome from 350 patients. Eur Heart J Cardiovasc Imaging.2016;17(6):678-86. doi:10.1093/ehjci/jev192.

7. Rowin EJ, Maron MS, Wells S, et al. Impact of Sex on Clinical Course and Survival in the Contemporary Treatment Era for Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Heart Assoc. 2019;8(21):e012041. doi:10.1161/JAHA.119.012041.

8. Matthia EL, Setteducato ML, Elzeneini M, et al. Circulating Biomarkers in Hypertrophic Cardiomyopathy. J Am Heart Assoc. 2022;11(23):e027618. doi:10.1161/JAHA.122.027618.

9. Yang C, Qiao S, Song Y, et al. Procollagen type I carboxy-terminal propeptide (PICP) and MMP-2 are potential biomarkers of myocardial fibrosis in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Cardiovasc Pathol. 2019;43:107150. doi:10.1016/j.carpath.2019.107150.

10. Nemtsova V, Vischer AS, Burkard T. Hypertensive Heart Disease: A Narrative Review Series-Part 1: Pathophysiology and Microstructural Changes. J Clin Med. 2023;12(7): 2606. doi:10.3390/jcm12072606.

11. Brunetti G, Barile B, Nicchia GP, et al. The ST2/IL-33 Pathway in Adult and Paediatric Heart Disease and Transplantation. Biomedicines. 2023;11(6):1676. doi:10.3390/biomedicines11061676.

12. Song B, Yao B, Dang H, Dong R. Soluble ST2, Galectin-3 and clinical prognosis of patients with hypertrophic cardiomyopathy undergoing ventricular septal myectomy: a correlation analysis. Cardiovasc Diagn Ther. 2020;10(2):145-52. doi:10.21037/cdt.2020.01.04.

Об авторах

В. В. ЗайцевРоссия

Зайцев Вадим Витальевич — ассистент кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

Л. А. Образцова

Россия

Образцова Лолита Андреевна — ординатор кафедры кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

Д. С. Воронкина

Россия

Воронкина Дарья Сергеевна — студент лечебного факультета Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

А. С. Оболенский

Россия

Оболенский Александр Сергеевич — студент лечебного факультета Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

А. В. Гурщенков

Россия

Гурщенков Александр Викторович — к.м.н., доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии, врач — сердечно-сосудистый хирург.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

А. В. Рыжков

Россия

Рыжков Антон Владимирович — к.м.н., зав. отделением магнитно-резонансной томографии, врач-рентгенолог.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

А. Л. Рунов

Россия

Рунов Андрей Леонидович — м.н.с. НИО некоронарогенных заболеваний сердца Института сердца и сосудов ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава России; н.с. НИО государственных эталонов и стандартных образцов в области биоаналитических и медицинских измерений ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

Л. Б. Митрофанова

Россия

Митрофанова Любовь Борисовна — д.м.н., профессор, зав. кафедрой патологической анатомии Лечебного факультета Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

О. М. Моисеева

Россия

Моисеева Ольга Михайловна — д.м.н., профессор, г.н.с., руководитель научно-исследовательского отдела некоронарогенных заболеваний сердца Института сердца и сосудов.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Профиль циркулирующих биомаркеров отражает структурные изменения у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.

- Подтверждена связь уровня циркулирующих биомаркеров фиброза с экспрессией релевантных генов в миокарде у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией.

- Отдаленный прогноз после септальной редукции может определяется выраженностью миокардиального фиброза.

Рецензия

Для цитирования:

Зайцев В.В., Образцова Л.А., Воронкина Д.С., Оболенский А.С., Гурщенков А.В., Рыжков А.В., Рунов А.Л., Митрофанова Л.Б., Моисеева О.М. Оценка циркулирующих биомаркеров и экспрессии релевантных генов фиброза у пациентов с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии. Российский кардиологический журнал. 2025;30(7):6318. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6318. EDN: ZGJTMR

For citation:

Zaitsev V.V., Obraztsova L.A., Voronkina D.S., Obolensky A.S., Gurshchenkov A.V., Ryzhkov A.V., Runov A.L., Mitrofanova L.B., Moiseeva O.M. Evaluation of circulating biomarkers and expression of relevant fibrosis genes in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(7):6318. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6318. EDN: ZGJTMR

JATS XML