Перейти к:

Оценка прогностической значимости и динамики клиренса 99mTc-МИБИ и миокардиальной перфузии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и показаниями для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6312

EDN: NUBVTI

Аннотация

Цель. Исследовать значимость показателя скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда, как сцинтиграфического маркера митохондриальной дисфункции, в прогнозе эффективности сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), а также оценить отдаленное влияние СРТ на клиренс 99mTc-МИБИ и миокардиальную перфузию.

Материал и методы. В исследование было включено 30 пациентов с хронической сердечной недостаточностью неишемической природы и показаниями для проведения СРТ. Пациентам перед СРТ выполняли перфузионную сцинтиграфию миокарда (ПСМ) с 99mТс-МИБИ в состоянии покоя. Для оценки скорости вымывания 99mТс-МИБИ сканирование выполняли дважды (через 1 ч и 3 ч). Кроме того, оценивали выраженность дефектов перфузии, сократимость и механическую диссинхронию левого желудочка (ЛЖ). Всех пациентов повторно госпитализировали через полгода для оценки эффективности лечения и проведения ПСМ для оценки динамики сцинтиграфических показателей. По данным эхокардиографии пациентов подразделяли на группы респондеров и нереспондеров, критерием положительного ответа на СРТ являлось снижение конечно-систолического объема ЛЖ на ³15% и/или увеличение фракции выброса ЛЖ на ³10%.

Результаты. Из всех пациентов, вошедших в группу исследования, 23 (77%) были респондерами СРТ. В данной группе пациентов исходные индексы сократимости ЛЖ были более высокими, а механическая диссинхрония сердца менее выражена по сравнению с нереспондерами. Между пациентами, ответившими и не ответившими на СРТ, не было выявлено статистически значимых различий скорости вымывания 99mТс-МИБИ и выраженности дефекта перфузии ЛЖ. При оценке динамики сцинтиграфических показателей через 6 мес. после СРТ только в группе респондеров отмечается статистически значимое уменьшение размера дефекта перфузии через 6 мес. после СРТ с 6 (3-9) баллов до 3 (3-4) баллов, p=0,0001, в отличие от нереспондеров: с 5 (4-8) до 6 (4-7), p=0,55. Тогда как клиренс 99mТс-МИБИ снижается в обеих группах.

Заключение. Исходные значения скорости вымывания 99mТс-МИБИ не продемонстрировали прогностической значимости в определении положительного ответа после СРТ. Данное интервенционное вмешательство положительно влияет на перфузию и сократимость ЛЖ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мишкина А.И., Атабеков Т.А., Платонов А.С., Сазонова С.И., Баталов Р.Е., Завадовский К.В. Оценка прогностической значимости и динамики клиренса 99mTc-МИБИ и миокардиальной перфузии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и показаниями для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии. Российский кардиологический журнал. 2025;30(4):6312. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6312. EDN: NUBVTI

For citation:

Mishkina A.I., Atabekov T.A., Platonov A.S., Sazonova S.I., Batalov R.E., Zavadovsky K.V. Evaluation of predictive value and changes of 99mTc-MIBI clearance and myocardial perfusion in patients with heart failure and indications for cardiac resynchronization therapy. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(4):6312. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6312. EDN: NUBVTI

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является важной медицинской и социальной проблемой. В настоящее время прогноз у больных с ХСН остается неблагоприятным, а смертность высокой [1]. Одним из наиболее эффективных методов лечения пациентов с ХСН и нарушением внутрисердечной проводимости является сердечная ресинхронизирующая терапия (СРТ) [2]. Проведенные ранее исследования показали, что СРТ не только нивелирует диссинхронное сокращение стенок сердца, но и оказывает положительное влияние на многие молекулярно-клеточные процессы, протекающие в сердечной мышце [3]. В то же время у части пациентов СРТ не приводит к ожидаемому улучшению функции сердца, что подчеркивает необходимость поиска новых предикторов успешности терапии [4].

Для этих целей перспективным является метод электрокардиографической (ЭКГ) синхронизированной перфузионной сцинтиграфии миокарда (ПСМ) с 99mТс-метокси-изобутил-изонитрилом (99mТс-МИБИ), который позволяет оценить не только кровоснабжение миокарда левого желудочка (ЛЖ), но и получить дополнительные данные о его функциональном состоянии [5]. Кроме того, использование отсроченной записи сцинтиграмм дает возможность оценить скорость вымывания радиофармпрепарата (РФП) из сердечной мышцы. Увеличение данного показателя ассоциировано с митохондриальной дисфункцией тканей сердца, поскольку одним из составляющих механизма аккумуляции 99mТс-МИБИ является его проникновение и фиксация в митохондриях согласно их мембранному электрическому потенциалу. Повреждение структуры митохондрий, характерное для ХСН, не позволяет 99mТс-МИБИ надолго фиксироваться в клетке [6].

В литературе представлено ограниченное количество работ, направленных на изучение клиренса 99mTc-МИБИ из миокарда у пациентов с ХСН неишемического генеза. Ранее было показано, что увеличение скорости вымывания 99mTc-МИБИ взаимосвязано с прогрессированием ХСН, и ассоциировано с неблагоприятным прогнозом в этой группе пациентов [7]. На данный момент в литературе нет данных о значимости маркеров митохондриальной функции в прогнозе СРТ.

Целью нашей работы явилось исследование значимости показателя скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда в прогнозе эффективности СРТ, а также оценка отдаленного влияния СРТ на клиренс 99mTc-МИБИ и миокардиальную перфузию у пациентов с ХСН неишемической этиологии.

Материал и методы

В исследование были включены пациенты с ХСН неишемической этиологии с показаниями для проведения СРТ. Критерии включения в группу: ХСН II и III функционального класса (ФК) (NYHA) [2], оптимальная медикаментозная терапия, снижение фракции выброса ЛЖ ≤35%, по данным эхокардиографии (ЭхоКГ), ширина комплекса QRS >150 мс, полная блокада левой ножи пучка Гиса (БЛНПГ).

Критерии исключения: наличие в анамнезе ишемической болезни сердца и стенозирующего атеросклеротического поражения коронарных артерий по данным коронарографии, острого инфаркта миокарда, психическая или физическая неспособность участвовать в исследовании.

Перед СРТ всем пациентам выполняли стандартные лабораторно-инструментальные обследования, включающие ПСМ в состоянии покоя для оценки скорости вымывания 99mTc-МИБИ, перфузии и сократимости сердца. Через 6 мес. после интервенционного лечения всем пациентам проводили ЭхоКГ и ПСМ в покое для оценки динамики исследуемых показателей.

Первичной конечной точкой являлся положительный ответ на СРТ, который определяли по данным ЭхоКГ как снижение конечно-систолического объема ЛЖ на ≥15% и/или увеличение фракции выброса ЛЖ на ≥10% от исходного.

Исследование было проведено в соответствии с этическими нормами, изложенными в Хельсинкской декларации, и одобрено комитетом по биомедицинской этике НИИ кардиологии Томского НИМЦ (протокол № 232 от 26.10.2022). Все пациенты дали согласие на участие в исследовании. Сцинтиграфические исследования были выполнены на базе Центра коллективного пользования научно-исследовательского оборудования "Медицинская геномика" Томского НИМЦ.

ПСМ в состоянии покоя выполняли на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе Discovery NM/CT 850 (GE Healthcare, США). Изображения были получены в томографическом режиме, использовали высокоразрешающий низкоэнергетический коллиматор. Осуществляли раннее и отсроченное сканирование: через 1 ч и 3 ч после введения 555-740 МБк 99mТс-МИБИ (Технетрил, Диамед, Россия). Исследование проводили с ЭКГ-синхронизацией (16 фреймов за сердечный цикл). Для постобработки сцинтиграфических изображений использовали специализированную рабочую станцию (Xeleris 4.0; GE Healthcare, Израиль) и программное обеспечение 4DM SPECT (INVIA Medical Imaging Solutions, США). Оценивали сцинтиграфические индексы механической диссинхронии ЛЖ: фазовое стандартное отклонение (PSD, Phase standard deviation), ширину фазовой гистограммы (HBW, Phase histogram bandwidth). Кроме того, оценивали сократимость ЛЖ: систолическое движение и утолщение стенки ЛЖ, максимальную скорость изгнания, максимальную скорость наполнения (МСН), время максимального накопления; ВМИ — время максимального изгнания.

Для определения скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда обработку томосцинтиграмм проводили с использованием программного обеспечения Volumetrics MI (GE Healthcare, Израиль). Методика расчета скорости в вымывания 99mТс-МИБИ подробно описана в ранее опубликованной работе [8].

Статистическую обработку результатов проводили в программном пакете MedCalc 12.1.14.0. Количественные признаки представлены как медиана и квартили Me (Q25 — Q75). Категориальные показатели представлены абсолютными (n) и относительными (%) частотами встречаемости. Статистическую значимость межгрупповых различий оценивали в соответствии с непараметрическими критериями Манна-Уитни или Вилкоксона. Категориальные показатели сравнивались с помощью точного критерия Фишера. Для оценки прогностической значимости использовали логистический регрессионный анализ с расчётом отношения шансов и 95% доверительного интервала. Статистически значимыми считались различия при p<0,05.

Все этапы работы были выполнены при поддержке гранта Российского научного фонда, Соглашение № 23-75-01086.

Результаты

В исследование были включены 30 больных ХСН II и III ФК (NYHA) неишемической этиологии и БЛНПГ, средний возраст 63 (61-67) года; женщин — 13 (43%), мужчин — 17 (57%). Клинико-демографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в таблице 1.

По данным ПСМ, во всей группе пациентов с ХСН перед СРТ скорость вымывания 99mТс-МИБИ составила 11,1 (9,1-14,2)%. Среднее значение размера дефекта перфузии составило 5 (5-6) баллов, при этом у большинства пациентов они локализовались в области верхушки и межжелудочковой перегородки.

Из всех пациентов, вошедших в группу исследования, 23 (77%) были респондерами СРТ. Пациенты групп респондеров и нереспондеров были сопоставимы по исходным клинико-демографическим характеристикам (табл. 2) и различались по исходными сцинтиграфическими индексами сократимости и механической диссинхронии ЛЖ. У респондеров индексы сократимости ЛЖ (МСН; ВМИ) были более высокими, по сравнению с нереспондерами, а механическая диссинхрония ЛЖ (PSD) была менее выражена в группе респондеров. Между пациентами, ответившими и не ответившими на ресинхронизирующую терапию, не было выявлено статистически значимых различий скорости вымывания 99mТс-МИБИ и размера дефекта перфузии ЛЖ. По данным проведенного логистического регрессионного анализа, PSD был единственным прогностическим критерием ответа на СРТ (отношение шансов 0,94, 95% доверительный интервал: 0,88-0,99, p=0,02).

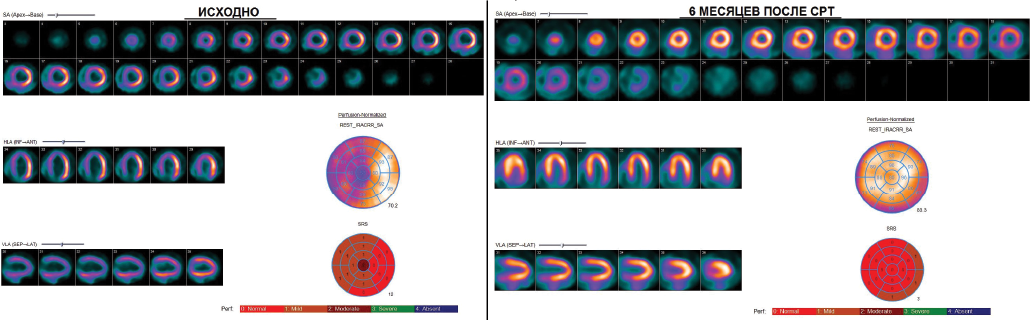

При оценке динамики сцинтиграфических показателей через 6 мес. после СРТ во всей группе пациентов отмечалось уменьшение размеров дефектов перфузии ЛЖ, снижение выраженности механической диссинхронии и скорости вымывания 99mTc-МИБИ из миокарда (табл. 3). На рисунке 1 представлен клинический пример уменьшения дефекта перфузии в области межжелудочковой перегородки и передней стенки ЛЖ через 6 мес. после СРТ.

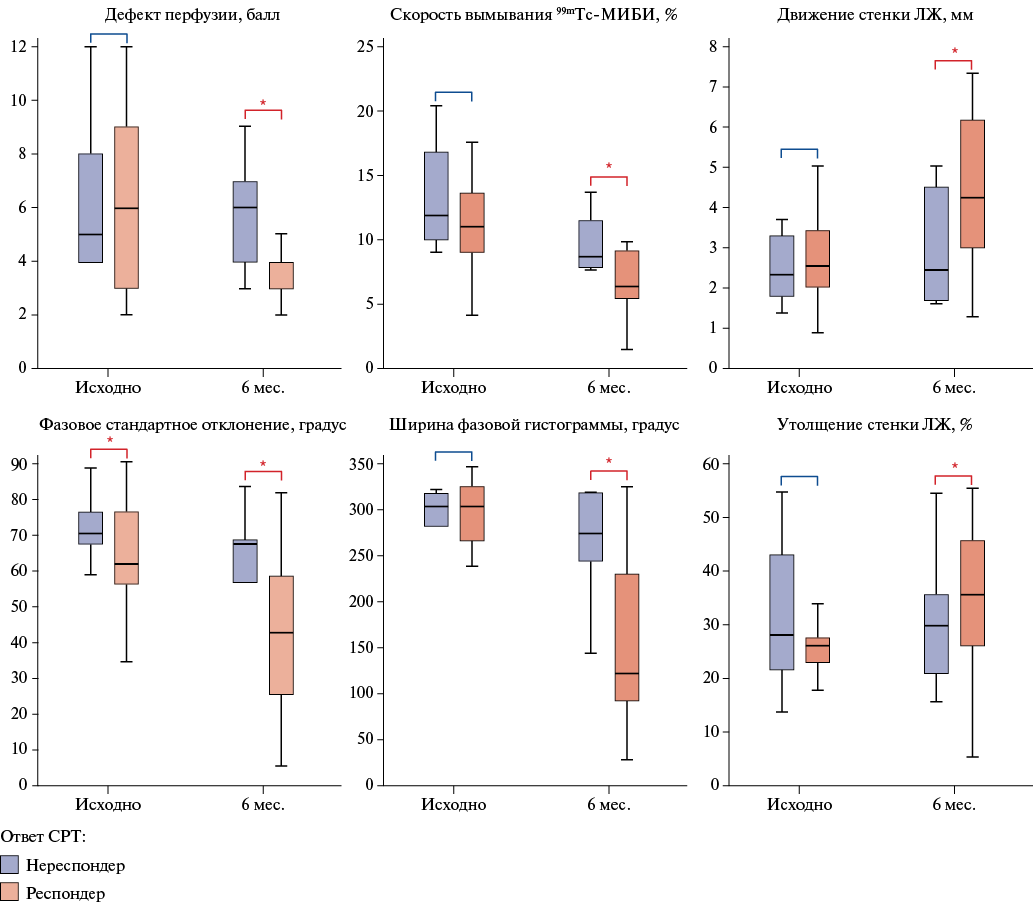

При сравнении данных ПСМ, выполненной через 6 мес. после СРТ (рис. 2), у пациентов-респондеров по сравнению с нереспондерами были отмечены более низкие значения скорости вымывания 99mTc-МИБИ из миокарда ЛЖ: 7,6 (5,4-9,5) vs 9,3 (8,1-12)%, p=0,02, соответственно, а также менее выраженные дефекты перфузии миокарда ЛЖ: 3 (3-4) vs 6 (4-7) баллов, p=0,001. Механическая диссинхрония была менее выражена у респондеров: PSD 42,5 (25,6-58,3) vs 67,3 (56,5-68,4) град., p=0,003, HBW 140 (93,6-230) vs 273 (244-316) град., p=0,0014, а также индекс движения стенки ЛЖ был выше у респондеров 3,9 (3,1-6,1) vs 2,4 (1,7-4,5) мм.

Внутригрупповой анализ показал, что только в группе респондеров отмечается статистически значимое уменьшение размера дефекта перфузии через 6 мес. после СРТ с 6 (3-9) баллов до 3 (3-4) баллов, p=0,0001, в отличие от нереспондеров: с 5 (4-8) до 6 (4-7), p=0,55. Тогда как клиренс 99mТс-МИБИ снижается в обеих группах пациентов: у респондеров с 10,8 (8,8-13) до 7,6 (5,4-9,5)%, p=0,001, а у нереспондеров с 11,9 (10,5-14,4) до 9 (7,9-12,8)%, p=0,03.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

|

Характеристики |

Группа (n=30) |

|

Возраст, лет |

63 (61-67) |

|

Мужской пол, n (%) |

17 (57%) |

|

ИМТ |

26,1 (24,5-28,4) |

|

ФК ХСН (NYHA), n (%) |

II — 20 (67%) III — 10 (33%) |

|

ТШХ, шагов |

321 (260-350) |

|

QRS, мс |

170 (162-180) |

|

Эхокардиография |

|

|

КДО ЛЖ, мл |

227 (203-230) |

|

КСО ЛЖ, мл |

154 (140-175) |

|

ФВ ЛЖ, % |

30 (29-33) |

|

Медикаментозная терапия |

|

|

Бета-блокаторы |

28 (93%) |

|

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента |

9 (30%) |

|

Антагонисты рецепторов ангиотензина II |

7 (23%) |

|

Антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с ингибиторами неприлизина |

11 (37%) |

|

Антагонисты минералокортикоидных рецепторов |

24 (80%) |

|

Петлевые диуретики |

14 (47%) |

|

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера-2 |

13 (43%) |

|

Амиодарон |

10 (33%) |

Сокращения: ИМТ — индекс массы тела, КДО — конечно-диастолический объем, КСО — конечно-систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, ТШХ — тест шестиминутной ходьбы, ФВ — фракция выброса, ФК ХСН — функциональный класс хронической сердечной недостаточности, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Таблица 2

Сопоставление клинических и инструментальных характеристик пациентов в группах респондеров и нереспондеров

|

Характеристики |

Респондеры (n=23) |

Нереспондеры (n=7) |

Уровень значимости |

|

Возраст, лет |

62 (59-67) |

61 (50-67) |

0,77 |

|

Мужской пол, n (%) |

13 (56%) |

4 (57%) |

0,75 |

|

ИМТ |

28 (25,9-31,1) |

26 (24,2-34,9) |

0,68 |

|

ФК ХСН (NYHA), n (%) |

II — 15 (65%) III — 8 (35%) |

II — 7 (72%) III — 2 (28%) |

0,3 |

|

ТШХ, шагов |

322 (296-350) |

270 (207-362) |

0,16 |

|

QRS, мс |

170 (162-180) |

170 (166-170) |

0,78 |

|

Эхокардиография |

|||

|

КДО ЛЖ, мл |

233 (228-250) |

246 (183-318) |

0,77 |

|

КСО ЛЖ, мл |

169 (154-182) |

169 (119-240) |

0,8 |

|

ФВ ЛЖ, % |

30 (28-31) |

28 (25-35) |

0,97 |

|

Перфузионная сцинтиграфия миокарда |

|||

|

Дефект перфузии в покое, баллы |

6 (4-6) |

5 (4-8) |

0,8 |

|

Скорость вымывания 99mTc-МИБИ, % |

10,7 (8-13,9) |

11,9 (10-16,8) |

0,81 |

|

МСИ, КДО/с |

1,04 (0,99-1,2) |

1,49 (0,87-1,75) |

0,66 |

|

МСН, КДО/с |

0,97 (0,9-0,99) |

0,84 (0,56-0,96) |

0,03 |

|

ВМН, мс |

178 (117-255) |

210 (139-237) |

0,38 |

|

ВМИ, мс |

254 (170-275) |

160 (107-257) |

0,04 |

|

Движение стенок ЛЖ, мм |

2,55 (2,33-3,1) |

2,35 (1,8-3,3) |

0,34 |

|

Утолщение стенок ЛЖ, % |

26 (24,3-26,9) |

28 (21,6-42,9) |

0,26 |

|

PSD, градусы |

61,6 |

70 |

0,03 |

|

HBW, градусы |

295 |

316,8 |

0,45 |

Сокращения: ВМИ — время максимального изгнания, ВМН — время максимального накопления, ИМТ — индекс массы тела, КДО — конечно-диастолический объем, КСО — конечно-систолический объем, ЛЖ — левый желудочек, МСИ — максимальная скорость изгнания, МСН — максимальная скорость наполнения, ТШХ — тест шестиминутной ходьбы, ФВ — фракция выброса, ФК ХСН — функциональный класс хронической сердечной недостаточности, 99mTc-МИБИ — 99mTc-метокси-изобутил-изонитрил, HBW — ширина фазовой гистограммы, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца, PSD — фазовое стандартное отклонение.

Таблица 3

Динамика сцинтиграфических показателей через 6 мес. после СРТ

|

Характеристики |

Исходно (n=30) |

6 мес. после СРТ (n=30) |

Уровень значимости |

|

Дефект перфузии в покое, баллы |

5 (5-6) |

4 (3-4) |

0,001 |

|

Скорость вымывания 99mTc-МИБИ, % |

11,1 (9,1-14,2) |

8,8 (5,8-9,8) |

0,0001 |

|

МСИ, КДО/с |

1,54 (1,3-1,72) |

1,63 (1,46-1,88) |

<0,0001 |

|

МСН, КДО/с |

1 (0,96-1,27) |

1,31 (1,08-1,5) |

0,0002 |

|

ВМН, мс |

194 (161-229) |

199 (136-230) |

0,5 |

|

ВМИ, мс |

219 (172-247) |

232 (159-310) |

0,4 |

|

Движение стенок ЛЖ, мм |

3,3 (2,7-3,7) |

3,8 (2,6-4,98) |

<0,0001 |

|

Утолщение стенок ЛЖ, % |

27,9 |

35,4 |

0,0008 |

|

PSD, градусы |

65,9 |

45 |

<0,001 |

|

HBW, градусы |

302,4 |

190 |

<0,001 |

Сокращения: ВМИ — время максимального изгнания, ВМН — время максимального накопления, КДО — конечно-диастолический объем, ЛЖ — левый желудочек, МСИ — максимальная скорость изгнания, МСН — максимальная скорость наполнения, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия, 99mTc-МИБИ — 99mTc-метокси-изобутил-изонитрил, HBW — ширина фазовой гистограммы, PSD — фазовое стандартное отклонение.

Рис. 1. Перфузионные сцинтиграммы пациента М., 70 лет с ХСН III ФК (NYHA) и БЛНПГ, выполненные перед СРТ (дефект перфузии 12 баллов) и через 6 мес. после вмешательства (дефект перфузии 3 балла).

Примечание: цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращение: СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия.

Рис. 2. Сравнение сцинтиграфических показателей в группах респондеров и нереспондеров исходно и через 6 мес. после СРТ.

Примечание: * — уровень значимости p<0,05.

Сокращения: ЛЖ — левый желудочек, СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия.

Обсуждение

По результатам исследования было установлено, что исходные сцинтиграфические индексы нарушения перфузии миокарда и скорости вымывания 99mТс-МИБИ не различаются между пациентами респондерами и нереспондерами. Через полгода после ресинхронизирующей терапии у пациентов с ХСН неишемической этиологии отмечалось улучшение миокардиальной перфузии, сократительной способности сердца, а также снижение скорости вымывания РФП из миокарда ЛЖ и механической диссинхронии ЛЖ.

Ранее было показано, что у пациентов с ХСН увеличивается клиренс 99mТс-МИБИ из миокарда, и его выраженность взаимосвязана с тяжестью ХСН и механической диссинхронией [8]. В нашей работе, несмотря на значимо более медленное вымывание РФП из кардиомиоцитов у респондеров СРТ, исходные значения данного показателя статистически значимо не различались в группах респондеров и нереспондеров: 10,7 (8-13,9) vs 11,9 (10-16,8)%, p=0,81. Это свидетельствует о том, что показатель скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда не может быть использован в качестве предиктора эффективности интервенционного вмешательства.

В нашей работе респондеры СРТ характеризовались более высокими индексами сократимости ЛЖ (МСН, ВМИ) и меньшей механической диссинхронией ЛЖ (PSD). Результаты работ, направленных на изучение прогностической значимости сцинтиграфических показателей сократимости ЛЖ у кандидатов на СРТ, являются противоречивыми [5][9].

По сравнению с литературными данными, в нашей работе были получены более низкие значения скорости вымывания 99mТс-МИБИ у пациентов с ХСН [6]. Это может быть связано с тем, что метод оценки клиренса 99mТс-МИБИ не стандартизирован: используются различные протоколы записи и формулы для вычисления скорости вымывания РФП. В нашей работе для расчета средних значений накопления индикатора в миокарде ЛЖ мы использовали томографические изображения, а не планарные, как в большинстве других исследований.

За последние годы большое количество научных работ было направлено на поиск новых критериев для улучшения отбора пациентов на СРТ. В настоящее время увеличивается количество исследований, направленных на изучение влияния СРТ на функциональное состояние сердца [3], в т. ч. и с использованием визуализирующих методик.

В работе Wang С, et al. [10] было продемонстрировано, что у пациентов с ХСН после СРТ уменьшается размер рубца в миокарде ЛЖ, оцененного по данным ЭКГ-синхронизированной ПСМ в покое. В данной работе группа пациентов, в которой наблюдалось уменьшение размеров дефекта перфузии, характеризовалась более выраженной диссинхронией ЛЖ (PSD и HBW) и высоким индексом утолщения стенки ЛЖ по данным ПСМ. По результатам нашей работы также было выявлено значимое снижение размеров дефектов перфузии ЛЖ через 6 мес. после СРТ у пациентов с ХСН неишемической этиологии.

Одной из причин уменьшения размеров дефектов перфузии после СРТ может являться устранение межжелудочковой диссинхронии после интервенционного вмешательства. Так как для большинства пациентов с БЛНПГ характерны нарушения миокардиальной перфузии, локализованные в области межжелудочковой перегородки, что обусловлено нарушением сократимости и задержкой диастолы в данной области [11].

Считается, что при неишемической кардиомиопатии нарушение миокардиальной перфузии обусловлено наличием диффузного миокардиального фиброза [12]. В экспериментальной работе Wang J, et al. [13] было продемонстрировано, что наряду с уменьшением диссинхронии ЛЖ после СРТ, обратное ремоделирование сердца способствует ингибированию фиброза миокарда. Было выявлено восстановление диаметра кардиомиоцитов и объемной доли коллагена по данным гистологического анализа. Биохимические маркеры миокардиального фиброза также восстановились до нормальных значений после ресинхронизирующей терапии.

Кроме того, одной из возможных причин уменьшения дефектов перфузии после СРТ может являться улучшение митохондриальной функции, что сопровождается увеличением захвата РФП кардиомиоцитами. В нашей работе, помимо уменьшения размера дефекта перфузии в миокарде ЛЖ после СРТ, было отмечено снижение скорости вымывания 99mТс-МИБИ с 11,1 (9,1-14,2) до 8,8 (5,8-9,8)%, p=0,0001, что может указывать на улучшение функции митохондрий.

Ранее было показано, что увеличение дефектов перфузии на поздних перфузионных сканах ассоциировано с наличием участков отсроченного контрастирования на магнитно-резонансных томограммах сердца у пациентов с ХСН неишемической этиологии [14]. Авторы делают выводы, что даже в зонах минимальных фиброзных изменений, характерных для неишемической кардиомиопатии, имеет место нарушение митохондриальной функции.

Ограничения исследования. Ограничением нашего исследования является то, что оно было одноцентровое, нерандомизированное и включало небольшую группу пациентов и короткий период наблюдения.

Заключение

Исходные значения скорости вымывания 99mТс-МИБИ не продемонстрировали прогностической значимости в определении положительного ответа после СРТ. Данное интервенционное вмешательство положительно влияет на перфузию и сократимость ЛЖ, что проявляется снижением размеров дефекта перфузии, скорости вымывания и механической диссинхронии ЛЖ по данным ПСМ через 6 мес. после интервенционного лечения. Необходимы дальнейшие исследования, включающие больше пациентов, в т. ч. и с ишемической кардиомиопатией, для определения прогностической роли сцинтиграфического маркера митохондриальной дисфункции у пациентов-кандидатов на СРТ.

Отношения и деятельность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-75-01086, https://rscf.ru/project/23-75-01086/.

Список литературы

1. Гарганеева А.А., Бауэр В.А., Борель К.Н. Пандемия XXI века: хроническая сердечная недостаточность — бремя современного общества. Эпидемиологические аспекты (обзор литературы). Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2014;29(3):8-12. doi:10.29001/2073-8552-2014-29-3-8-12.

2. 2021 Рекомендации ESC по электрокардиостимуляции и сердечной ресинхронизирующей терапии. Российский кардиологический журнал. 2022;27(7):5159. doi:10.15829/1560-4071-2022-5159.

3. Kirk JA, Kass DA. Cellular and Molecular Aspects of Dyssynchrony and Resynchronization. Heart Fail Clin. 2017;13(1):29-41. doi:10.1016/j.hfc.2016.07.003.

4. Zhu H, Zou T, Zhong Y, et al. Prevention of non-response to cardiac resynchronization therapy: Points to remember. Heart Fail. Rev. 2020;25:269-75. doi:10.1007/s10741-019-09834-w.

5. Завадовский К.В., Саушкин В.В., Варламова Ю.В. и др. Механическая диссинхрония в прогнозе ответа на ресинхронизирующую терапию у пациентов с дилатационной кардиомиопатией. Кардиология. 2021;61(7):14-21. doi:10.18087/cardio.2021.7.n1420.

6. Гуля М.О., Завадовский К.В. Скорость вымывания 99mTc-метокси-изобутил-изонитрила как маркёр митохондриальной дисфункции миокарда: систематический обзор и метаанализ. DigitalDiagnostics. 2023;4(4):509- 28. doi:10.17816/DD568668.

7. Kato T. Analysis of Cardiac Metabolic Remodeling in Heart Failure Using Nuclear Medicine and Its Application: Japanese Society of Nuclear Cardiology Award. Ann Nucl Cardiol. 2020;6(1):91-4. doi:10.17996/anc.20-00112.

8. Мишкина А.И., Атабеков Т.А., Сазонова С.И. и др. Изучение взаимосвязи механической диссинхронии левого желудочка и повышенного клиренса 99mТс-МИБИ у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5879. doi:10.15829/1560-4071-2024-5879.

9. Peix A, Karthikeyan G, Massardo T, et al. Value of intraventricular dyssynchrony assessment by gated-SPECT myocardial perfusion imaging in the management of heart failure patients undergoing cardiac resynchronization therapy (VISION-CRT). J Nucl Cardiol. 2021;28(1):55-64. doi:10.1007/s12350-018-01589-5.

10. Wang CY, Hung GU, Lo HC, et al. Clinical impacts of scar reduction on gated myocardial perfusion SPECT after cardiac resynchronization therapy. J Nucl Cardiol. 2022;29(5): 2571-9. doi:10.1007/s12350-021-02722-7.

11. Hedeer F, Ostenfeld E, Hedén B, et al. To what extent are perfusion defects seen by myocardial perfusion SPECT in patients with left bundle branch block related to myocardial infarction, ECG characteristics, and myocardial wall motion? J Nucl Cardiol. 2021;28(6):2910-22. doi:10.1007/s12350-020-02180-7.

12. Chen Z, Sohal M, Sammut E, et al. Focal But Not Diffuse Myocardial Fibrosis Burden Quantification Using Cardiac Magnetic Resonance Imaging Predicts Left Ventricular Reverse Modeling Following Cardiac Resynchronization Therapy. Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 2016;27(2):203-9. doi:10.1111/jce.12855.

13. Wang J, Gong X, Chen H, et al. Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Myocardial Fibrosis and Relevant Cytokines in a Canine Model With Experimental Heart Failure. J Cardiovasc Electrophysiol. 2017;28(4):438-45. doi:10.1111/jce.13171.

14. Yamanaka M, Takao S, Otsuka H, et al. The Utility of a Combination of 99mTc-MIBI Washout Imaging and Cardiac Magnetic Resonance Imaging in the Evaluation of Cardiomyopathy. Ann Nucl Cardiol. 2021;7(1):8-16. doi:10.17996/anc.21-00124.

Об авторах

А. И. МишкинаРоссия

Мишкина Анна Ивановна — н.с. лаборатории радионуклидных методов исследования

Томск

Т. А. Атабеков

Россия

Атабеков Тариель Абдилазимович — врач-сердечно-сосудистый хирург отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции

Томск

А. С. Платонов

Россия

Платонов Александр Сергеевич — лаборант-исследователь лаборатории радионуклидных методов исследования

Томск

С. И. Сазонова

Россия

Сазонова Светлана Ивановна — руководитель лаборатории радионуклидных методов исследования

Томск

Р. Е. Баталов

Россия

Баталов Роман Ефимович — руководитель лаборатории высоких технологий диагностики и лечения нарушений ритма сердца

Томск

К. В. Завадовский

Россия

Завадовский Константин Валерьевич — руководитель отдела лучевой диагностики

Томск

Дополнительные файлы

- Сцинтиграфический индекс скорости вымывания 99mТс-МИБИ из миокарда левого желудочка (ЛЖ) не продемонстрировал прогностической значимости в определении положительного ответа после сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью неишемического генеза.

- СРТ положительно влияет не только на сократимость миокарда ЛЖ, но и на миокардиальную перфузию, что проявляется снижением размеров дефекта перфузии, скорости вымывания и механической диссинхронии ЛЖ.

Рецензия

Для цитирования:

Мишкина А.И., Атабеков Т.А., Платонов А.С., Сазонова С.И., Баталов Р.Е., Завадовский К.В. Оценка прогностической значимости и динамики клиренса 99mTc-МИБИ и миокардиальной перфузии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и показаниями для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии. Российский кардиологический журнал. 2025;30(4):6312. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6312. EDN: NUBVTI

For citation:

Mishkina A.I., Atabekov T.A., Platonov A.S., Sazonova S.I., Batalov R.E., Zavadovsky K.V. Evaluation of predictive value and changes of 99mTc-MIBI clearance and myocardial perfusion in patients with heart failure and indications for cardiac resynchronization therapy. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(4):6312. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6312. EDN: NUBVTI