Перейти к:

Возможности мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий в диагностике острого коронарного синдрома невысокого риска у пациентов с ранее перенесенными операциями чрескожного коронарного вмешательства и коронарного шунтирования

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6293

EDN: VRHUKZ

Аннотация

Цель. Оценить стратегию использования мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий (МСКТ КА) при подозрении на острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) у пациентов с ранее выполненным чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ) или коронарным шунтированием (КШ).

Материал и методы. В исследование было включено 155 пациентов с ранее перенесенными ЧКВ или КШ (муж. 57,4%, средний возраст 65,1±9,2 лет) с ОКСбпST невысокого риска, которым была выполнена МСКТ КА.

Результаты. Из 155 пациентов по результатам МСКТ КА каждый четвертый пациент, а именно 39 пациентов (25,2%), были направлены на инвазивную коронарную ангиографию (иКАГ). Среди них 26 пациентов имели ЧКВ в анамнезе, 8 пациентам выполняли КШ и еще 5 пациентов подвергались обоим вмешательствам. Пациенты, которым было показано выполнение иКАГ, имели более высокие значения индекса коронарного кальция по сравнению с пациентами, которым иКАГ не выполнялась: Ме 268,0 (78,5;714,0) против Ме 163,5 (18,0;404,0), р=0,02. Положительная предсказательная ценность МСКТ КА в диагностике поражения стента составила 66,7%, отрицательная — 92,2%, в диагностике поражения шунта 100% и 100%, соответственно.

Заключение. Проведение МСКТ КА у пациентов с ОКСбпST невысокого риска, имеющих в анамнезе ЧКВ и/или КШ, позволяет избежать проведения иКАГ у 75% пациентов. МСКТ КА является надежным методом оценки состояния коронарных шунтов. Вместе с тем оценка проходимости стентов с помощью МСКТ КА является более сложной задачей.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кузнецова К.В., Бикбаева Г.Р., Сухинина Е.М., Дупляков Д.В., Тухбатова А.А., Адонина Е.В., Кислухин Т.В., Кузнецов Д.В., Семагин А.П., Геворгян А.А. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий в диагностике острого коронарного синдрома невысокого риска у пациентов с ранее перенесенными операциями чрескожного коронарного вмешательства и коронарного шунтирования. Российский кардиологический журнал. 2025;30(8):6293. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6293. EDN: VRHUKZ

For citation:

Kuznetsova K.V., Bikbaeva G.R., Sukhinina E.M., Duplyakov D.V., Tukhbatova A.A., Adonina E.V., Kislukhin T.V., Kuznetsov D.V., Semagin A.P., Gevorgyan A.A. Potential of coronary computed tomography angiography in diagnosis of low‑risk acute coronary syndrome in patients with prior percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(8):6293. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6293. EDN: VRHUKZ

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается основной причиной смерти в Российской Федерации [1][2]. Мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий (МСКТ КА) представляет собой надежный метод визуализации коронарного русла и ее использование широко рекомендовано как отечественными, так и международными клиническими рекомендациями [1-3]. Диагностическая точность МСКТ КА подтверждена во многих исследованиях. Чувствительность, специфичность, а также положительная и отрицательная прогностическая ценность МСКТ КА для выявления обструктивной ИБС по результатам 27 рандомизированный клинических исследований составили 97,5%, 91,0%, 93,0% и 96,5%, соответственно [4][5].

Вместе с тем нельзя не отметить и "серые зоны" в использовании данного метода. Так, например, совершенно недостаточно исследований, посвященных изучению целесообразности применения МСКТ КА у пациентов с острым коронарным синдромом, имеющих в анамнезе стентирование и коронарное шунтирование (КШ), а также у пожилых пациентов старше 80 лет, у пациентов с сопутствующим сахарным диабетом [6].

Цель — оценить стратегию использования МСКТ КА при подозрении на острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) у пациентов с ранее выполненным чрескожным коронарным вмешательством (ЧКВ) или КШ.

Материал и методы

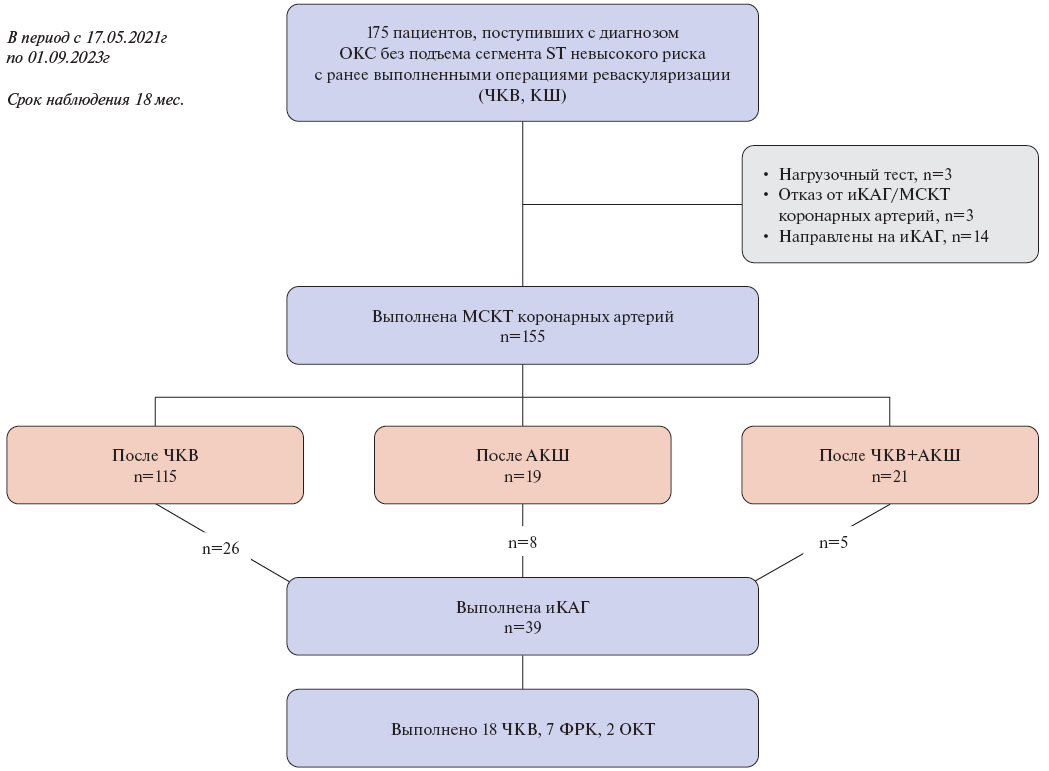

Проспективное одноцентровое исследование проводилось в период с 17.05.2021 по 01.09.2023. В исследование было включено 155 пациентов, поступивших в стационар с ОКСбпST невысокого риска, имевших в анамнезе ранее перенесенные ЧКВ или КШ (муж. 57,4%, средний возраст 65,1±9,2 лет), которым была выполнена МСКТ КА (рис. 1). Диагноз ОКСбпST выставлялся на основании остро возникших симптомов, при отсутствии на электрокардио- грамме стойкого подъема сегмента ST/впервые возникшей блокады левой ножки пучка Гиса. Для исключения диагноза инфаркта миокарда (ИМ) использовали протокол серийного измерения уровня тропонина 0/3 ч [3]. Первое измерение высокочувствительного тропонина (вч-Тn) I проводилось при поступлении, второе — через 3 ч, и третье, если первые два измерения не давали ясности, еще через 3 ч. Диагноз "инфаркт миокарда" ставился если при поступлении вч-Тn был ниже или равен 99-ой процентили и через 3 ч дельта составляла >50% от исходного уровня. Норма вч-Тn I в локальной лаборатории составляла 0,0-0,0175 нг/мл. У 15 пациентов из 155 имелось превышение пороговой нормы вч-Тn I, однако ни у одного из них не наблюдалось значимого его прироста в динамике, соответствующего критериям постановки диагноза "инфаркт миокарда".

Критерии включения в исследование: возраст старше 18 лет, ОКСбпST низкого и промежуточного рисков, наличие в анамнезе ЧКВ и/или КШ, подписанное информированное согласие. Критерии исключения: пациенты с ОКСбпST высокого риска, пациенты с противопоказаниями к проведению МСКТ КА (аллергические реакции на йодсодержащие контрастные вещества, тяжелая почечная и печеночная недостаточность, любые нарушения ритма сердца, проявляющиеся тахикардией).

МСКТ КА проводилась с про- и ретроспективной электрокардиографической синхронизацией и внутривенным введением неионного йодсодержащего рентгеноконтрастного препарата на томографе RevolutionEVO GE со 128-ю рядами детекторных элементов и шириной детектора 160 мм. Для оценки поражения коронарного русла использовались модифицированные критерии Американской ассоциации сердца, индекс коронарного кальция (ИКК) оценивался по Agatston [7]. При наличии показаний инвазивная коронарная ангиография (иКАГ) выполнялась на ангиографической системе PhilipsAlluraClarityFD 10/10.

Длительность наблюдения за пациентами составила 18 мес. Первичной конечной точкой являлась смерть от любых причин, вторичными — смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, развитие нефатального ИМ, проведение реваскуляризации.

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета SPSS Statistics 26. Анализ данных выполнялся с использованием методов непараметрической статистики для качественных показателей с построением таблиц сопряженности, значимость различий оценивалась при помощи критерия χ2. Для оценки значимости различий количественных переменных применялись методы параметрической статистики (при нормальном распределении данных) и непараметрической статистики (при отсутствии нормального распределения). Нормальность распределения оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Оценка функции выживания проводилась при помощи метода Каплана-Мейера.

Результаты

В зависимости от вида выполненной ранее реваскуляризации пациенты были разделены на 3 группы. Группу 1 составили пациенты с ранее выполненным ЧКВ (n=115; 74,2%), группу 2 — пациенты после ранее выполненного КШ (n=19; 12,2%), а группу 3 — пациенты, перенесшие ранее оба вмешательства (ЧКВ и КШ) (n=21; 13,6%). Время от последнего выполненного коронарного вмешательства в группе 1 составило: Ме 24,0, Q1-Q3: 10,0-46,0 мес.; в группе 2: Ме 37, Q1-Q3: 14,0-125,5 мес.; в группе 3 — Ме 38, Q1-Q3: 24,0-63,0 мес. (р=0,076).

Исходные характеристики пациентов приведены в таблице 1. Пациенты трех групп были сопоставимы по полу, возрасту, наличию таких хронических заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, фибрилляция предсердий и гипертоническая болезнь. В группе ЧКВ+КШ преобладали пациенты с ИМ в анамнезе.

По результатам выполненной МСКТ КА стенозы <50% считались гемодинамически незначимыми, от 51 до 69% — пограничными, от 70% — гемодинамически значимыми, требующими последующего проведения иКАГ.

При выполнении МСКТ КА превалировали смешанные (51%) и кальцинированные бляшки (30%), а бляшки мягкотканной структуры (19%) встречались реже.

Из 155 пациентов по результатам МСКТ КА каждый четвертый пациент, а именно 39 пациентов (25,2%) были направлены на иКАГ, соответственно, 26 пациентов имели ЧКВ в анамнезе, 8 пациентам выполняли КШ и еще 5 пациентов подвергались обоим вмешательствам. У остальных пациентов изменений в имплантированных ранее стентах и/или шунтах обнаружено не было.

Пациенты, которым было показано выполнение иКАГ, имели более высокие значения ИКК по сравнению с пациентами, которым иКАГ не выполнялась: Ме 268,0, Q1-Q3: 78,5-714,0 vs Ме 163,5, Q1-Q3: 18,0-404,0, р=0,02 (табл. 2), по остальным параметрам группы не различались.

По итогам проведения иКАГ (табл. 3) в группе 1 было выполнено 9/26 (34,6%) ЧКВ, в группе 2 было выполнено 6/8 (75%) ЧКВ, в группе 3-3/5 (60%) ЧКВ. Кроме этого, у 6 пациентов из группы 1 по результатам иКАГ было выявлено многососудистое поражение, а у 1 пациентки обнаружена хроническая окклюзия передней межжелудочковой ветви, однако диаметр сосуда оказался <2 мм, что не позволило выполнить ЧКВ. В группе 2 у одного пациента не подтвердилась окклюзия стента в шунте, установленная изначально по данным МСКТ КА.

Для принятия решения о необходимости имплантации стента двум пациентам выполнена оптическая когерентная томография, еще семерым пациентам произведена оценка фракционного резерва кровотока, по результатам которых стенозы были признаны гемодинамически незначимыми. У пятерых пациентов по результатам иКАГ стенозы оказались гемодинамически незначимыми 40-50%. Таким образом, пограничные и критические стенозы коронарных артерий были выявлены у 34 из 39 (87,2%) пациентов.

В таблице 4 представлены характеристики пациентов с пограничными и критическими стенозами коронарных артерий, и без значимых поражений. Интересно, что при сравнении этих двух групп уже не было выявлено статистически значимой разницы в значениях ИКК. Было отмечено статистически значимо больше пациентов с блокадой левой ножки пучка Гиса в группе без пограничных и критических стенозов.

С целью определения предсказательной ценности МСКТ КА у пациентов со стентированием в анамнезе, мы проанализированные данные 31 пациента, средний возраст 64,7±8,9 лет, 19 мужчин (61,3%), которые были направлены на иКАГ. В общей сложности им было ранее имплантировано 54 стента, состояние которых было оценено при проведении МСКТ КА (табл. 5). Чаще всего стенты устанавливались в правую коронарную и переднюю межжелудочковую артерии, где и было обнаружено наибольшее количество окклюзий и гемодинамически значимой гиперплазии интимы.

У двух пациентов по результатам МСКТ КА стенты в передней межжелудочковой артерии описывались как проходимые. Однако эти пациенты были направлены на иКАГ, в связи с выявленными значимыми стенозами в других артериях, где вышеописанные стенты были признаны окклюзированными. Еще у двух пациентов МСКТ КА не выявила значимой гиперплазии интимы (до 75%) в стенте огибающей артерии и правой коронарной артерии, что в последующем было обнаружено на иКАГ. У одного пациента при проведении МСКТ КА была диагностирована окклюзия стента, установленного в шунт "аутовена-ветвь тупого края", однако при выполнении иКАГ данный шунт оказался полностью проходим.

Таким образом, чувствительность МСКТ КА в диагностике внутристентового стеноза составила 33,3%, специфичность 97,1%. Положительная предсказательная ценность МСКТ КА в диагностике поражения стента составила 66,7%, отрицательная — 92,2%.

Из 40 пациентов, которым проводилось КШ (включая пациентов 2 и 3 групп) на иКАГ по результатам МСКТ КА были направлены 13 человек, которые в общей сложности имели 36 шунтов коронарных артерий, из них 14 маммарокоронарных, 21 аутовенозный и у одного пациента лучевая артерия. В результате выполненной МСКТ КА была выявлена окклюзия шунта у 3 пациентов (1 маммарокоронарный шунт и 2 аутовенозных), что подтвердилось на иКАГ. У остальных причиной проведения иКАГ было обнаружение стенозов в других нативных артериях, при этом проходимость шунтов была подтверждена. Таким образом, чувствительность МСКТ КА в определении поражения шунтов составила 100%.

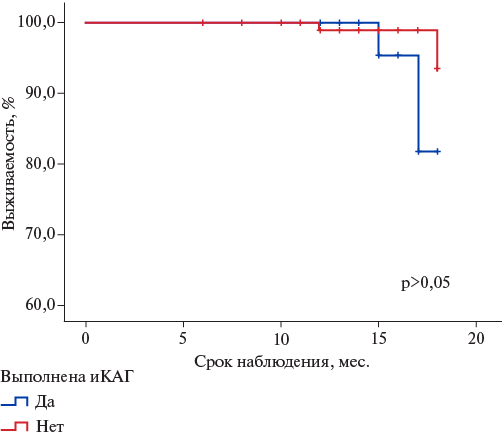

Из 155 пациентов, включенных в исследование, за 18 мес. наблюдения умерло от всех причин 7 пациентов, из них в группе 1-5 (5,75%) пациентов, и еще 2 пациента (9,5%) умерло в группе 3 (рис. 2). Смерть от сердечно-сосудистых причин зарегистрирована у 4 пациентов — по одному пациенту из группы 1 и 3 от хронических форм ИБС, а еще у одного пациента группы 1 причиной смерти стал тромбоз брюшного отдела аорты, а в группе 3 — острое нарушение мозгового кровообращения (табл. 6). При этом из числа пациентов, имевших подтвержденные на иКАГ гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий, умерло 2 пациента (по одному случаю хронической ИБС и язвенного кровотечения).

Рис. 1. Блок-схема включения пациентов в исследование.

Сокращения: иКАГ — инвазивная коронарная ангиография, КШ — коронарное шунтирование, МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография, ОКС — острый коронарный синдром, ОКТ — оптическая когерентная томография, ФРК — фракционный резерв кровотока, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Таблица 1

Исходные клинические характеристики пациентов

|

Признак |

Все |

ЧКВ |

КШ |

ЧКВ+КШ |

Р |

|

Всего, n |

155 |

115 |

19 |

21 |

|

|

Средний возраст, лет |

65,1±9,2 |

64,3±9,4 |

68,05±8,4 |

66,9±8,1 |

р=0,11 |

|

Мужчины, абс. (%) |

89 (57,4%) |

63 (54,8%) |

9 (47,4%) |

17 (81%) |

р=0,05 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, абс. (%) |

108 (69,7%) |

76 (66,1%) |

12 (63,1%) |

20 (95,2%) |

р=0,012 |

|

Гипертоническая болезнь, абс. (%) |

151 (97,4%) |

111 (96,5%) |

19 (100%) |

100% |

р=1,0 |

|

ХСН (NYHA) |

I — 122 (78,7%) II — 30 (19,3%) III — 3 (2%) |

I — 95 (82,6%) II — 19 (16,5%) III — 1 (0,9%) |

I — 12 (63,1%) II — 6 (31,6%) III — 1 (5,3%) |

I — 15 (71,4%) II — 5 (23,8%) III — 1 (4,8%) |

р=0,58 |

|

ФВ, % |

60,3±10,1 |

60,9±10,2 |

59,3±11,9 |

57,9±6,7 |

р=0,178 |

|

Диабет, абс. (%) |

38 (24,5%) |

27 (23,5%) |

6 (31,6%) |

5 (23,8%) |

p=0,745 |

|

ХБП (СКФ рассчитывалась по формуле Кокрофта-Голта) |

C1-9 (5,8%) C2-81 (52,3%) C3-64 (41,3%) C4-1 (0,6%) |

С0-1 — 7 (6,1%) С2-63 (54,8%) С3-45 (39,1%) С4-0 |

С0-1 — 0 С2-9 (47,4%) С3-10 (52,6%) С4-0 |

С0-1 — 2 (9,5%) С2-9 (42,9%) С3-9 (42,9%) С4-1 (4,8%) |

р=0,27 |

|

ОНМК, абс. (%) |

11 (7,1%) |

8 (7%) |

3 (15,8%) |

0 |

р=0,14 |

|

ФП, абс. (%) |

27 (17,4%) |

21 (18,3%) |

4 (21%) |

2 (9,5%) |

р=0,6 |

|

БЛНПГ, абс. (%) |

28 (18,1%) |

19 (16,5%) |

3 (23,1%) |

4 (19%) |

р=0,4 |

|

Курение, абс. (%) |

28 (18,1%) |

25 (21,7%) |

3 (3,2%) |

0 |

р=0,035 |

Сокращения: БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса, КШ — коронарное шунтирование, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ФВ — фракция выброса, ФП — фибрилляция предсердий, ХБП — хроническая болезнь почек, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Таблица 2

Особенности пациентов, которым выполняли иКАГ

|

Признак |

Пациенты, направленные на иКАГ, n=39 |

Пациенты без иКАГ, n=116 |

p |

|

Возраст |

65,1±8,4, min 46, max 81 |

65,1±9,4, min 35, max 84 |

р=0,996 |

|

Муж., абс. (%) |

23 (58,9%) |

66 (56,9%) |

р=0,8 |

|

ИКК |

Me 268,0, Q1-Q3: 78,5-714,0 |

Me 163,5, Q1-Q3: 18,0-404,0 |

p=0,02 |

|

Время от последнего коронарного вмешательства, мес. |

Ме 37,0, Q1-Q3: 15,0-69,0 |

Ме 24,5, Q1-Q3: 11,0-47,5 |

р=0,2 |

|

ИМ в прошлом, абс. (%) |

30 (76,9%) |

78 (67,2%) |

р=0,25 |

|

ФВ, % |

60,0±9,9 |

60,4±10,2 |

р=0,83 |

|

Сахарный диабет, абс. (%) |

12 (30,8%) |

26 (22,4%) |

р=0,29 |

|

ФП, абс. (%) |

7 (17,9%) |

20 (17,2%) |

р=0,92 |

|

ОНМК, абс. (%) |

2 (5,1%) |

9 (7,8%) |

р=0,58 |

|

Креатинин, ммоль/л |

101,4±22,7 |

99,5±25,1 |

р=0,687 |

|

ОХС, ммоль/л |

4,5±1,6 |

4,7±1,5 |

р=0,707 |

|

ХС-ЛНП, ммоль/л |

2,8±1,2 |

2,8±1,1 |

р=0,959 |

|

БЛНПГ, абс. (%) |

11 (28,2%) |

28 (18,1%) |

р=0,057 |

Сокращения: БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса, иКАГ — инвазивная коронарная ангиография, ИКК — индекс коронарного кальция, ИМ — инфаркт миокарда, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ОХС — общий холестерин, ФВ — фракция выброса, ФП — фибрилляция предсердий, ХС-ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности.

Таблица 3

Результат выполнения иКАГ

|

Группа Результаты иКАГ |

Подгруппа 1а, n=26 |

Подгруппа 2a, n=8 |

Подгруппа 3a, n=5 |

|

Выполнено ЧКВ |

9 |

6 |

3 |

|

Многососудистое поражение |

6 |

0 |

0 |

|

Стеноз признан гемодинамически не значимым по данным ФРК/ОКТ |

5 |

2 |

2 |

|

Стеноз <50% |

5 |

0 |

0 |

|

Диаметр <2 мм |

1 |

0 |

0 |

Сокращения: иКАГ — инвазивная коронарная ангиография, ОКТ — оптическая когерентная томография, ФРК — фракционный резерв кровотока, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Таблица 4

Особенности пациентов, которые имели пограничные и критические стенозы

|

Признак |

Пациенты с пограничными и критическими стенозами, n=34 |

Пациенты без пограничных и критических стенозов, n=121 |

p |

|

Возраст |

64,5±8,3 |

65,3±9,4 |

0,65 |

|

Муж., абс. (%) |

21 (61,8%) |

68 (56,2%) |

0,56 |

|

ИКК |

Me 255,0, Q1-Q3: 61,0-566,0 |

Me 181,0, Q1-Q3: 22,0-28,0 |

0,18 |

|

Время от последнего коронарного вмешательства, мес. |

51,5±47,7 |

38,8±43,6 |

0,17 |

|

ИМ в прошлом, абс. (%) |

27 (79,4%) |

81 (66,9%) |

0,11 |

|

ФВ, % |

59,6±10,5 |

60,5±9,9 |

0,65 |

|

Сахарный диабет, абс. (%) |

10 (29,4%) |

28 (23,1%) |

0,45 |

|

ФП, абс. (%) |

6 (17,6%) |

21 (17,4%) |

0,97 |

|

ОНМК, абс. (%) |

2 (5,9%) |

9 (7,4%) |

0,75 |

|

Креатинин, ммоль/л |

101,8±23,2 |

99,5±24,9 |

0,62 |

|

ОХС, ммоль/л |

4,61±1,7 |

4,65±1,45 |

0,9 |

|

ХС-ЛНП, ммоль/л |

2,8±1,3 |

2,8±1,1 |

0,93 |

|

БЛНПГ, абс. (%) |

11 (32,4%) |

17 (14,0%) |

0,014 |

Сокращения: БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса, ИКК — индекс коронарного кальция, ИМ — инфаркт миокарда, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ОХС — общий холестерин, ФВ — фракция выброса, ФП — фибрилляция предсердий, ХС-ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности.

Таблица 5

Сравнение МСКТ КА и иКАГ в оценке поражения коронарных стентов

|

Локализация |

Количество |

Результат МСКТ КА |

Результат иКАГ |

|||

|

Стент проходим |

Окклюзия стента |

Гиперплазия интимы >50% |

Гиперплазия интимы до 50% |

Соответствие результатам МСКТ КА,% |

||

|

ПМЖВ |

17 |

15/13 |

1/1 |

0 |

1 |

88,2% (15/17) |

|

ОА |

10 |

9/8 |

1/1 |

0 |

0 |

90% (9/10) |

|

ПКА |

24 |

23/22 |

0 |

0 |

1 |

95,8% (23/24) |

|

Стент в шунте |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0% (0/1) |

|

ВТК |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

100% (1/1) |

|

ДА |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

100% (1/1) |

Сокращения: ВТК — ветвь тупого края, ДА — диагональная артерия, ЗМЖВ — задняя межжелудочковая ветвь, иКАГ — инвазивная коронарная ангиография, МСКТ КА — мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий, ОА — огибающая артерия, ПКА — правая коронарная артерия, ПМЖВ — передняя межжелудочковая ветвь.

Рис. 2. Кривые Каплана-Майера. Смертность от всех причин.

Таблица 6

Причины летальных исходов за период наблюдения

|

Причина смерти |

Группа ЧКВ |

Группа КШ |

Группа ЧКВ+КШ |

|

COVID-19 |

1 |

0 |

0 |

|

ОНМК |

0 |

0 |

1 |

|

Онкологическая патология |

1 |

0 |

0 |

|

Хроническая ИБС |

1 |

0 |

1 |

|

Тромбоз брюшной аорты |

1 |

0 |

0 |

|

Желудочно-кишечное кровотечение |

1 |

0 |

0 |

Сокращения: ИБС — ишемическая болезнь сердца, КШ — коронарное шунтирование, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство, COVID-19 — новая коронавирусная инфекция, ассоциированная с вирусом SARS-CoV-2.

Обсуждение

Выполнение ЧКВ полностью не защищает пациента от риска последующих серьезных неблагоприятных событий, в т.ч. связанных с развитием рестеноза. В связи с этим данная группа пациентов нередко требует проведения повторных исследований и реваскуляризаций. В настоящее время отсутствуют крупные рандомизированные исследования, посвященные использованию МСКТ КА в диагностике проходимости ранее установленных стентов. В отечественной литературе этому посвящены только единичные исследования [8].

Amanuma M, et al. (2016) изучали диагностические возможности оценки рестеноза стента с по- мощью субтракционной МСКТ КА [9]. Суть субтракции состоит в вычитании бесконтрастных изображений из изображений с контрастным усилением. В исследование было включено 311 пациентов, которым ранее выполнялось ЧКВ, из них после МСКТ КА на иКАГ было направлено 137 человек, имевших суммарно 370 стентов. Проходимость почти 1/3 стентов была бы неправильно интерпретирована без использования субтракции, что говорит о ее значительно более высокой диагностической точности по сравнению с традиционным алгоритмом интерпретации МСКТ КА.

Hossain A, et al. (2021) выполнили МСКТ КА 501 пациенту с нестабильной стенокардией невысокого риска и ЧКВ в анамнезе. Длительность наблюдения за пациентами составила ~5 лет, за этот период времени у 52 пациентов (10,4%) наблюдались большие неблагоприятные сердечно-сосудистые события (нестабильная стенокардия, ИМ, повторная реваскуляризация, сердечно-сосудистая смерть). Многофакторный регрессионный анализ Кокса показал, что выраженность атеросклеротического поражения была предиктором больших неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов с 1, 2 и 3 сосудистыми поражениями с годовыми показателями 1,3%, 2,2% и 5,3%, соответственно. Таким образом, несмотря на потенциально ограниченные возможности оценки проходимости стентов, тяжесть атеросклеротического поражения коронарного русла, оцененная с по- мощью МСКТ КА, указывает на пациентов, имеющих больший риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий [10].

Исследование Andreini D, et al. (2009) показало зависимость диагностической ценности МСКТ КА от диаметра стента. Так, если стент имел диаметр ≥3 мм, то в сравнении со стентами диаметром <3 мм, чув- ствительность, специфичность и диагностическая ценность МСКТ КА повышалась на 22% [11].

Похожие данные получили Abdelkarim M, et al. (2010), изучившие состояние 122 стентов у 55 пациентов. В стентированных сегментах оценивалась плотность в единицах Хаунсфилда и диаметр стента в миллиметрах, при этом в качестве референса принималась плотность восходящей аорты. Было обнаружено, что снижение плотности >19% внутри просвета стента по сравнению с эталонным сосудом было связано с наличием рестеноза внутри стента, а наибольшая чувствительность и специфичность получили в стентах диаметром ≥2,5 мм [12].

Оценка состояния коронарных шунтов также была ранее удостоена внимания отечественных авторов [13][14].

В систематическом обзоре и метаанализе Barbero U, et al. (2016) была использована 64-срезовая МСКТ КА у пациентов, перенесших операцию КШ. В исследование вошло 959 пациентов, имевших в общей сложности 1586 шунтов-трансплантатов. Чув- ствительность и специфичность в выявлении полной окклюзии трансплантата составила 99% и 99% соответственно по сравнению с иКАГ [11][15]. Результаты, предоставленные Barbero U, et al., отражают тот факт, что МСКТ КА особенно эффективна при изучении шунтов из-за их крупных размеров, меньшей степени кальцификации и меньшей восприимчивости к артефактам, вызванным движением сосуда, по сравнению с нативными сосудами. К сожалению, в этом метаанализе не оценивалась совокупная чувствительность и специфичность МСКТ КА для выявления поражения собственных сосудов, поскольку клинически ишемия может быть вызвана изменениями нативного сосуда, который не был шунтирован, или в сосуде, расположенном дистальнее места анастомоза [15].

В проспективном исследовании Mushtag S, et al. (2014) определялась долгосрочная прогностическая значимость МСКТ КА у пациентов с ранее перенесенной операцией КШ. В исследование вошел 721 пациент, длительность наблюдения составила почти 5 лет. На основании данных МСКТ КА пациентов разделили по количеству "незащищенных коронарных территорий", т.е. не шунтированных коронарных артерий, в зависимости от выполнения их шунтирования. Риск сердечно-сосудистой смерти/ИМ составил 97% для пациентов с одной "незащищенной коронарной территорией" и 48% для пациентов с двумя "незащищенными коронарными территориями" и с выявленными нарушениями в шунте. То есть количество "незащищенных территорий" является лучшим предиктором сердечных событий у пациентов с КШ по сравнению с количеством собственных коронарных артерий, в которых выявлено поражение [16].

В исследовании Elmaghraby K, et al. (2023) отдельно анализировалась способность МСКТ КА в выявлении стенозов в нативных сосудах и трансплантатах. В исследовании оценивалось суммарно 124 нативных сосуда и 97 трансплантатов после операции КШ с помощью МСКТ КА и иКАГ. В данном исследовании чувствительность МСКТ КА составила 100% для обнаружения значительной обструкции трансплантата на каждом сегменте и 95% для обнаружения значительных поражений нативных сосудов [17].

Проведенное исследование демонстрирует возможность использования такого неинвазивного метода визуализации коронарных артерий, как МСКТ КА, у пациентов с ОКСбпST невысокого риска с ранее выполненными операциями реваскуляризации. Низкая специфичность МСКТ КА в диагностике проходимости стента в предоставленной работе, вероятно, связана с наибольшим количеством исследуемых стентов, имплантированных в правую коронарную артерию, которая чаще всего подвержена хроническим окклюзиям, кальцинозу и извитости, что крайне затрудняет диагностику проходимости как нативного сосуда, так и имплантированного в него стента. В других аналогичных работах показатели чувствительности и специ- фичности выше, возможно, в связи с более однородным распределением изучаемых стентов в коронарном русле [18].

Ограничения исследования. В данном исследовании отсутствует группа сравнения — пациенты с ОКСбпST невысокого риска, которым выполнялось нагрузочное тестирование для верификации диагноза, а также пациенты, которые сразу направлялись на иКАГ.

Заключение

Проведение МСКТ КА у пациентов с ОКСбпST невысокого риска, имеющих в анамнезе ЧКВ и/или КШ, позволяет избежать проведения иКАГ у 75% пациентов. Пациенты, которым было показано выполнение иКАГ, имели более высокие значения ИКК. МСКТ КА является надежным методом оценки состояния коронарных шунтов. Вместе с тем оценка проходимости стентов с помощью МСКТ КА является более сложной задачей.

Список литературы

1. Барбараш О. Л., Карпов Ю.А., Панов А.В. и др. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал 2024; 9: 6110.

2. Рекомендации ЕSC по диагностике и лечению хронического коронарного синдрома. Российский кардиологический журнал. – 2020; 2: 3757.

3. Барбараш О. Л., Дупляков Д.В., Затейщиков Д.А. и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Российский кардиологический журнал. 2021; 4:149-202. doi:10.15829/1560-4071-2021-4449.

4. Hulten E, Pickett C, Bittencourt MS, et al. Outcomes after coronary computed tomography angiography in the emergency department: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. J Am Coll Cardiol. 2013;61:880-92. doi.org/10.1016/j.jacc.2012.11.06

5. Abdulla J, Abildstrom S, Gotzsche O, et al. 64-multislice detector computed tomography coronary angiography as potential alternative to conventional coronary angiography: a systematic review and meta-analysis. Eur Heart J. 2007;28:3042–3050. doi.org/10.1093/eurheartj/ehm466.

6. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al.; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019;40:87-165. doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394.

7. Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, et al. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed tomography. J Am Coll Cardiol. 1990;15:827-32. doi:10.1016/0735- 1097(90)90282-t.

8. Вардиков Д. Ф., Яковлева Е. К., Майстренко Д. Н. Анализ денситометрических показателей коронарного русла при стенозирующих поражениях коронарных артерий и после процедуры стентирования методом объемной МСКТ-коронарографии. Лучевая диагностика и терапия. 2016; 3: 53-58. doi: 616-073.756.8:616.132.2-007.271

9. Amanuma M. et al. Assessment of coronary in-stent restenosis: value of subtraction coronary computed tomography angiography. The International Journal of Cardiovascular Imaging. 2016; 4: 661-670. doi.org/10.1007/s10554-015-0826-4.

10. Hossain A. et al. Prognostic value of coronary computed tomography angiography in patients with prior percutaneous coronary intervention. Journal of cardiovascular computed tomography. – 2021; 3: 268-273. doi.org/10.1016/j.jcct.2020.09.007

11. Andreini D. et al. Comparison of feasibility and diagnostic accuracy of 64-slice multidetector computed tomographic coronary angiography versus invasive coronary angiography versus intravascular ultrasound for evaluation of in-stent restenosis. The American journal of cardiology. 2009; 10: 1349-1358. doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.01.343

12. Abdelkarim M. J. et al. Noninvasive quantitative evaluation of coronary artery stent patency using 64-row multidetector computed tomography. Journal of Cardiovascular Computed Tomography. – 2010. – Т. 4. – №. 1. – С. 29-37. doi.org/10.1016/j.jcct.2009.10.014

13. Ширяев А.А., Майоров Г.Б., Васильев В.П., и др. Рентгенологическая оценка кальциноза дистального русла целевых артерий для определения тактики операций коронарного шунтирования. REJR 2020; 10(4):97-107. DOI:10.21569/2222-7415- 2020-10-4-97-107.

14. Барбараш О. Л., Седых Д.Ю., Кашталап В.В. и др. Предикторы прогрессирования коронарного кальциноза у пациентов после коронарного шунтирования. Атеросклероз.2020; (16)3: 5-14. doi: 10.15372/ATER20200301

15. Barbero U, Iannaconne M, d´Ascenzo F, et al. 64 slice-coronary computed tomography sensitivity and specificity in the evaluation of coronary artery bypass graft stenosis: a meta-analysis. International Journal of Cardiology. 2016; 216: 52-57. doi.org/10.1016/j.ijcard.2016.04.156

16. Mushtaq S, Andreini D, Pontone G, et al. Prognostic value of coronary CTA in coronary bypass patients: a long-term follow-up study. JACC: Cardiovascular Imaging. 2014; (7) 6: 580-589. doi.org/10.1016/j.jcmg.2014.04.003

17. Elmaghraby K. M. et al. Multi-slice CT coronary angiography versus invasive coronary angiography in the assessment of graft patency after coronary artery bypasses graft surgery //The Egyptian Heart Journal. 2023; (75)1: 100. doi.org/10.1186/s43044-023-00424-8

18. Alani A, Nakanishi R, Budoff M. J. Recent improvement in coronary computed tomography angiography diagnostic accuracy. Clinical Cardiology. 2014; (37)7: 428-433. doi.org/10.1002/clc.22286

Об авторах

К. В. КузнецоваРоссия

Карина Владиславовна Кузнецова — врач‑кардиолог Самарского областногго клинического диспансера им. В.П. Полякова; аспирант кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии Самарского государственного медицинскогой университета

Самара

Г. Р. Бикбаева

Россия

Гузель Рунаровна Бикбаева — врач‑кардиолог Самарского областногго клинического диспансера им. В.П. Полякова; аспирант кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии Самарского государственного медицинскогой университета

Самара

Е. М. Сухинина

Россия

Екатерина Михайловна Сухинина — врач‑рентгенолог высшей категории, к.м.н., зав. рентгенологическим отделением Самарского областногго клинического диспансера им. В.П. Полякова; зав. отделением лучевой диагностики ЧУЗ КБ РЖД‑Медицина

Самара

Д. В. Дупляков

Россия

Дмитрий Викторович Дупляков — д.м.н., профессор, зам. главного врача по медицинской части Самарского областногго клинического диспансера им. В.П. Полякова; директор

Самара

А. А. Тухбатова

Россия

Алия Атласовна Тухбатова — врач-кардиолог высшей категории, к.м.н., заведующая кардиологическим отделением

Самара

Е. В. Адонина

Россия

Елена Вячеславовна Адонина — врач‑кардиолог высшей категории, к.м.н., зав. кардиологическим отделением

Самара

Т. В. Кислухин

Россия

Темур Владимирович Кислухин — главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению ПФО, зав. отделением

Самара

Д. В. Кузнецов

Россия

Дмитрий Валерьевич Кузнецов — к.м.н., главный врач, главный внештатный сердечно‑сосудистый хирург Самарской области

Самара

А. П. Семагин

Россия

Андрей Павлович Семагин — к.м.н., зав. кардиохирургическим отделением

Самара

А. А. Геворгян

Россия

Арик Арменович Геворгян — к.м.н., зав. кардиохирургическим отделением Самарского областногго клинического диспансера им. В.П. Полякова

Самара

Дополнительные файлы

- Недостаточно исследований, посвященных изучению целесообразности применения мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий (МСКТ КА) у пациентов с острым коронарным синдромом, имеющих в анамнезе стентирование и/или коронарное шунтирование.

- Проведение МСКТ КА у пациентов с острым коронарным синдромом невысокого риска, имеющих в анамнезе чрескожное коронарное вмешательство и/или коронарное шунтирование, позволяет избежать проведения инвазивной коронарной ангиографии у 75% пациентов.

- МСКТ КА является надежным методом оценки состояния коронарных шунтов.

Рецензия

Для цитирования:

Кузнецова К.В., Бикбаева Г.Р., Сухинина Е.М., Дупляков Д.В., Тухбатова А.А., Адонина Е.В., Кислухин Т.В., Кузнецов Д.В., Семагин А.П., Геворгян А.А. Возможности мультиспиральной компьютерной томографии коронарных артерий в диагностике острого коронарного синдрома невысокого риска у пациентов с ранее перенесенными операциями чрескожного коронарного вмешательства и коронарного шунтирования. Российский кардиологический журнал. 2025;30(8):6293. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6293. EDN: VRHUKZ

For citation:

Kuznetsova K.V., Bikbaeva G.R., Sukhinina E.M., Duplyakov D.V., Tukhbatova A.A., Adonina E.V., Kislukhin T.V., Kuznetsov D.V., Semagin A.P., Gevorgyan A.A. Potential of coronary computed tomography angiography in diagnosis of low‑risk acute coronary syndrome in patients with prior percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(8):6293. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6293. EDN: VRHUKZ