Перейти к:

Влияние хронической болезни почек на течение, прогноз и лечение инфаркта миокарда по данным Российского регистра РЕГИОН-ИМ

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6257

EDN: REBZRU

Аннотация

Цель. На основании данных российского регистра РЕГИОН-ИМ оценить прогноз пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) и хронической болезнью почек (ХБП), выявить особенности течения заболевания и лечения данной группы пациентов в реальной клинической практике.

Материал и методы. РЕГИОН-ИМ — Российский рЕГИстр Острого иНфаркта миокарда — многоцентровое проспективное наблюдательное исследование, в которое было включено 10884 пациента. Данные об уровне креатинина и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) были получены у 10229 человек.

Результаты. Среди пациентов, включенных в регистр РЕГИОН-ИМ, снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 было диагностировано у 30,5%. Пациенты с ИМ и ХБП статистически значимо старше пациентов с сохранной функцией почек, они имеют большее количество сопутствующих коморбидных патологий, у них чаще был диагностирован ИМ без подъема сегмента ST, им реже проводилась коронароангиография и чрескожное коронарное вмешательство. Пациенты с ХБП реже получали все группы лекарственных препаратов, назначаемых после ИМ. Смертность пациентов с ХБП в нашем исследовании была статистически значимо выше по сравнению со смертностью пациентов с сохранной функцией почек как на госпитальном этапе (8,4% и 1,7%, соответственно, отношение шансов 5,31; 95% доверительный интервал: 4,25-6,62; р<0,005), так и через год после индексного события (10,1% и 3,6%, соответственно, отношение шансов 3,03; 95% доверительный интервал: 2,54-3,61, р<0,005).

Заключение. Снижение СКФ является фактором, влияющим на увеличение смертности у пациентов с ИМ. Пациенты с ХБП и ИМ имеют очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, нуждаются в интенсивной терапии в острый и отсроченный период заболевания, однако они зачастую не получают медикаментозную терапию в полном объеме, им реже проводится коронароангиография и инвазивное лечение. Необходимо проведение крупных клинических исследований для изучения особенностей течения заболевания и выбора оптимальной тактики лечения пациентов с ИМ и сниженной функцией почек.

Ключевые слова

Для цитирования:

Рытова Ю.К., Гулян Р.Г., Шахнович Р.М., Селиванова Ю.С., Певзнер Д.В., Жиров И.В., Веселова Н.А., Горбунова Е.В., Зинкина А.А., Иванова Е.Н., Кошелева Н.А., Куницына Е.Ю., Ордякова А.А., Трусов Ю.А., Чиняков Д.А., Щедрова Ю.А., Бойцов С.А. Влияние хронической болезни почек на течение, прогноз и лечение инфаркта миокарда по данным Российского регистра РЕГИОН-ИМ. Российский кардиологический журнал. 2025;30(7):6257. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6257. EDN: REBZRU

For citation:

Rytova Yu.K., Gulyan R.G., Shakhnovich R.M., Selivanova Yu.S., Pevzner D.V., Zhirov I.V., Veselova N.A., Gorbunova E.V., Zinkina A.A., Ivanova E.N., Kosheleva N.A., Kunitsina E.Yu., Ordyakova A.A., Trusov Yu.A., Chinyakov D.A., Shchedrova Yu.A., Boytsov S.A. Influence of chronic kidney disease on the course, prognosis and treatment of myocardial infarction according to the Russian REGION-MI registry. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(7):6257. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6257. EDN: REBZRU

Хроническая болезнь почек (ХБП) усугубляет течение хронических заболеваний, в т.ч. сердечно-сосудистых. ХБП имеет большое социально-экономическое значение. Это обусловлено резким снижением качества жизни пациентов, высокой смертностью, а также значительной распространенностью заболевания [1]. По данным различных популяционных регистров и исследований распространенность почечной патологии составляет 10-13% [2]. Около трети пациентов с острым коронарным синдромом страдают ХБП, включая 28% с инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST) и 38% с ИМ без подъема сегмента ST (ИМбпST) [3].

ХБП является независимым предиктором роста смертности от всех причин в общей популяции, а также увеличивает смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мере увеличения степени ХБП риск смерти прогрессивно увеличивается. Так, смертность статистически значимо выше у пациентов со снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м2, а при СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 почти вдвое выше, чем у пациентов с сохранной функцией почек [4].

Почечная дисфункция ассоциируется с более частым развитием осложнений и повышением риска сердечно-сосудистой смерти при остром коронарном синдроме, тромболитической терапии, чрескожном коронарном вмешательстве (ЧКВ) и аортокоронарном шунтировании [2]. По данным исследований TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) и InTIME-II (Intravenous n-PA for Treatment of Infarcting Myocardium Early-2 trial) 30-дневная летальность была в 1,4, 2,1 и 3,8 раз выше у пациентов с ИМпST при легкой, умеренной и тяжелой ХБП, соответственно, по сравнению с пациентами с ИМпST с сохранной функцией почек [5]. По данным метаанализа 5 исследований TIMI снижение СКФ ассоциировалось с возрастанием 30-дневной и 6-месячной летальности, частоты рецидивов ишемии миокарда, инсультов и больших кровотечений у пациентов с ИМбпST [6]. Кроме того, ХБП изменяет клинические симптомы ИМ, маскируя заболевание. У больных ХБП наблюдается больше атипичных симптомов, чаще встречается бессимптомное течение ИМ [3].

Пациенты с ХБП относятся к группе высокого и очень высокого сердечно-сосудистого риска, они должны получать лечение по поводу кардиальной патологии в соответствии с клиническими рекомендациями [2]. Однако в реальной клинической практике пациенты с ХБП и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в т.ч. с ИМ, зачастую не получают лечение в полном объеме, что связано с наличием у данной категории больных большого количества коморбидных состояний, высоким риском как ишемических, так и геморрагических осложнений, а также с тем, что пациенты со сниженной функцией почек часто исключаются из рандомизированных клинических исследований, на которых базируются клинические рекомендации мировых кардиологических сообществ.

Цель исследования заключалась в том, чтобы на основании данных российского регистра РЕГИОН-ИМ оценить прогноз пациентов с ИМ и ХБП, выявить особенности течения заболевания и лечения данной группы пациентов в клинической практике.

Материал и методы

РЕГИОН-ИМ — Российский рЕГИстр Острого иНфаркта миокарда — многоцентровое проспективное наблюдательное исследование. Подробно протокол регистра, принципы его ведения и сбора данных мы описывали ранее [7]. Программа регистра РЕГИОН-ИМ была разработана и проводится в соответствии с этическими принципами Хельсинкской декларации, трехсторонним соглашением Международной конференции по гармонизации и Российским ГОСТом по надлежащей клинической практике. Протокол регистра и информированное согласие пациентов одобрены Этическим комитетом НМИЦК им. акад. Е. И. Чазова. Статистическая обработка данных проводилась с использованием приложения Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных IBM SPSS Statistics 25, R. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием общепринятых методов параметрического и непараметрического анализа. Количественные переменные описывались числом пациентов, средним арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего арифметического значения (d), медианой, 25-м и 75-м процентилями, для сравнения средних применялся t-критерий и непараметрический метод Манна-Уитни. Качественные переменные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами), для анализа сравнения частот использовали метод Пирсона и Z-критерий. Для сравнения госпитальной смертности в разных когортах использовали отношения шансов (ОШ). Для анализа данных типа время до наступления события был использован метод Каплана-Мейера и регрессия Кокса. Различия считались достоверными при p-value <0,05.

СКФ рассчитывалась по формуле CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Formula) исходя из уровня креатинина, полученного при поступлении. В данном исследовании пациенты относились в группу с нарушенной функцией почек при снижении СКФ <60 мл/мин/1,73 м2.

Первичной конечной точкой (ПКТ) были повторный ИМ и/или смерть.

Результаты

В регистр РЕГИОН-ИМ в период с 01.11.2020 по 30.06.2023 было включено 10884 пациента, данные об уровне креатинина и СКФ были получены у 10229.

Клинико-анамнестические данные представлены в таблице 1.

Среди пациентов, включенных в регистр РЕГИОН-ИМ, снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 было диагностировано у 30,5%, СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 — у 3,5%. Пациенты с ИМ и ХБП были статистически значимо старше пациентов с сохранной функцией почек: средний возраст пациентов с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 — 70 лет, а с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 — 60 лет (p<0,001). Среди пациентов с нормальной СКФ преобладают мужчины. У пациентов со сниженной СКФ по сравнению с пациентами без ХБП статистически значимо чаще был диагностирован ИМбпST (33,3% и 26,6%, соответственно, р<0,001). Пациенты с ИМ и ХБП по сравнению с пациентами с сохранной почечной функцией имеют больше сопутствующих патологий, таких как сахарный диабет (СД), артериальная гипертензия (АГ), фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность, они чаще имеют в анамнезе стенокардию напряжения и предшествующий ИМ, при коронароангиографии (КАГ) у них чаще выявлялось многососудистое поражение коронарных артерий. Обращает на себя внимание, что по мере снижения СКФ (группа с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2) увеличивается средний возраст пациентов, частота встречаемости сопутствующих заболеваний (табл. 1).

Стоит отметить, что по данным нашего регистра клинические симптомы острейшего периода ИМ отличались у пациентов с сохранной и нарушенной функцией почек (табл. 2). Пациенты с ХБП по сравнению с пациентами с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 статистически значимо реже предъявляли жалобы на боли в груди (91,1% и 94,0%, соответственно, р<0,001), чаще жаловались на одышку (35,8% и 25,9%, соответственно, р<0,001), у них статистически значимо чаще развивались синкопальные состояния (2,7% и 1,4%, соответственно, р<0,001), а также острая сердечная недостаточность (ОСН) Killip II-IV (25,5% и 13,9%, соответственно, р<0,001). То есть больные с ХБП характеризовались более тяжелым течением заболевания.

Пациентам со сниженной функцией почек по сравнению с пациентами без ХБП в нашем исследовании статистически значимо реже проводилась КАГ (85,5% и 90,9%, соответственно, р= р<0,001) и ЧКВ (71,3% и 79,2%, соответственно, р= р<0,001) (табл. 1).

Данные о лекарственной терапии на госпитальном этапе были получены у 7313 пациентов и представлены в таблице 3. Аспирин, ингибиторы P2Y12-рецепторов, двойная антиагрегантная терапия, бета-адреноблокатор, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА), статины назначались статистически значимо реже в группе пациентов со сниженной СКФ, особенно в группе с СКФ ≤30. Клопидогрел был наиболее часто назначаемым препаратом из группы ингибиторов P2Y12-рецепторов в обеих группах пациентов. Частота назначения тикагрелора была статистически значимо выше среди пациентов с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 по сравнению с пациентами без ХБП — 50,9% и 38,0%, соответственно, р<0,001. Варфарин и прямые оральные антикоагулянты статистически значимо чаще назначались пациентам со сниженной функцией почек.

По данным регистра РЕГИОН-ИМ пациенты с ИМ и ХБП имеют неблагоприятный краткосрочный и отдаленный прогнозы. Смертность пациентов с ХБП в нашем исследовании была статистически значимо выше по сравнению со смертностью пациентов с сохранной функцией почек (табл. 4, 5) как на госпитальном этапе (8,4% и 1,7%, соответственно, ОШ 5,31; 95% доверительный интервал (ДИ): 4,25-6,62; р<0,005), так и через год после индексного события (10,1% и 3,6%, соответственно, ОШ 3,03; 95% ДИ: 2,54-3,61, р<0,005).

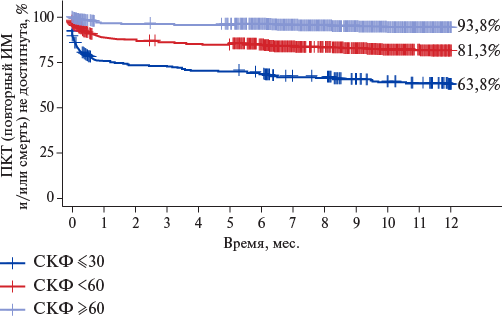

На рисунке 1 представлены кривые Каплана-Мейера, демонстрирующие частоту достижения ПКТ (повторный ИМ и смерть) у пациентов с ИМ в зависимости от СКФ. Частота достижения ПКТ в течение года наблюдения была значимо выше у пациентов с ХБП по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек.

Для выявления факторов, влияющих на развитие ПКТ, был проведен многофакторный анализ (табл. 6), по данным которого снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 увеличивает риск повторного ИМ и смерти в ходе госпитализации и в течение года после индексного события в 1,97 раз (95% ДИ: 1,71-2,27, р<0,001).

Таблица 1

Клинико-анамнестические характеристики пациентов

|

Показатель |

Пациенты с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 (n=7109) |

Пациенты с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (n=3120) |

Пациенты с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 (n=354) |

р (для пациентов с СКФ <60 и СКФ ≥60) |

р (для пациентов с СКФ ≥60 и СКФ ≤30) |

|

Средний возраст, годы (min-max) |

60 (21-93) |

70 (29-98) |

73 (32-97) |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты с ИМпST, % |

73,4 |

66,7 |

62,7 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты с ИМбпST, % |

26,6 |

33,3 |

37,3 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Возраст >75 лет, % |

7,4 |

29,6 |

41,0 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Мужчины, % |

76,2 |

49,8 |

41,5 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Вес ≤60 кг, % |

5,7 |

8,9 |

12,3 |

<0,001 |

<0,001 |

|

ИМТ* ≥30 кг/м2 |

32,4 |

38,9 |

38,4 |

<0,001 |

0,019 |

|

Курящие пациенты, % |

44,7 |

21,5 |

13 |

<0,001 |

<0,001 |

|

ИИ/ТИА в анамнезе, % |

6,5 |

10,8 |

16,7 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты с артериальной гипертензией, % |

83,5 |

92,5 |

94,6 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты с сахарным диабетом, % |

14,7 |

27,4 |

31,9 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты с ХСН, % |

20,2 |

34,6 |

49,4 |

<0,001 |

<0,001 |

|

ФП в анамнезе, % |

7,3 |

16,4 |

21,5 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Уровень гемоглобина <10 г/дл, % |

2,1 |

6,8 |

19,4 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты со стенокардией, % |

30,9 |

42,1 |

44,6 |

<0,001 |

<0,001 |

|

ЧКВ/КШ в анамнезе, % |

10,2 |

10,8 |

10,5 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Пациенты с повторным ИМ, % |

16,2 |

21,1 |

25,7 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Госпитальные данные |

|||||

|

Проводилась КАГ, % |

90,9 |

85,5 |

74,0 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Стеноз в 1 артерии, % |

24,3 |

19,7 |

17,2 |

<0,001 |

0,002 |

|

Стеноз в 2 артериях, % |

18,4 |

17,2 |

12,4 |

– |

0,005 |

|

Стеноз в 3 артериях и более, % |

26,9 |

31,6 |

31,1 |

<0,001 |

– |

|

Пациенты с любым ЧКВ в ходе госпитализации, % |

79,2 |

71,3 |

58,2 |

<0,001 |

<0,001 |

Примечание: * — ИМТ (индекс массы тела) — m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах.

Сокращения: ИИ — ишемический инсульт, ИМ — инфаркт миокарда, ИМбпST — инфаркт миокарда без подъема сегмента ST, ИМпST — инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, ИМТ — индекс массы тела, КАГ — коронароангиография, КШ — коронарное шунтирование, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ТИА — транзиторная ишемическая атака, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

Таблица 2

Симптомы ИМ

|

Симптом |

Пациенты с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 (n=7109) |

Пациенты с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (n=3120) |

Пациенты с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 (n=354) |

р (для пациентов с СКФ ≥60 и СКФ <60) |

|

Боль, дискомфорт в груди, % |

94,0 |

91,1 |

82,5 |

<0,001 |

|

Одышка, удушье, чувство нехватки воздуха, % |

25,9 |

35,8 |

46,9 |

<0,001 |

|

Слабость, % |

60,5 |

60,6 |

65,5 |

– |

|

Сердцебиение, % |

6,9 |

8,6 |

10,2 |

0,003 |

|

Тошнота, рвота, % |

5,2 |

7,5 |

7,6 |

<0,001 |

|

Синкопальное состояние, % |

1,4 |

2,7 |

3,4 |

<0,001 |

|

Остановка кровообращения, % |

0,2 |

0,4 |

1,1 |

0,031 |

|

Развитие острой сердечной недостаточности (Killip II-IV), % |

13,9 |

25,5 |

35,9 |

<0,001 |

Сокращения: ИМ — инфаркт миокарда, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Таблица 3

Лекарственная терапия на госпитальном этапе

|

Пациенты с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 (n=6977) |

Пациенты с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (n=3027) |

Пациенты с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 (n=336) |

р (для пациентов с СКФ ≥60 и СКФ <60) |

|

|

Дезагрегантная терапия |

||||

|

Ацетилсалициловая кислота, % |

96,9 |

95,1 |

89,9 |

<0,001 |

|

Клопидогрел, % |

63,4 |

71,0 |

81,5 |

<0,001 |

|

Тикагрелор, % |

50,9 |

38,0 |

22,3 |

<0,001 |

|

Прасугрел, % |

0,4 |

0,2 |

0 |

0,129 |

|

ДАТТ*, % |

96,1 |

93,9 |

88,7 |

<0,001 |

|

Гиполипидемическая терапия |

||||

|

Любой из статинов, % |

96,9 |

94,0 |

85,4 |

<0,001 |

|

Пероральные антикоагулянты |

||||

|

Варфарин, % |

1,2 |

1,9 |

3,6 |

0,013 |

|

Апиксабан, % |

2,2 |

4,9 |

5,4 |

<0,001 |

|

Ривароксабан, % |

3,6 |

5,8 |

4,5 |

<0,001 |

|

Дабигатран, % |

1,0 |

1,7 |

0,9 |

0,002 |

|

Любой из пероральных АК, % |

8,0 |

14,1 |

14,3 |

<0,001 |

|

Клопидогрел+1 из пероральных АК, % |

7,6 |

13,6 |

14,0 |

<0,001 |

|

Тикагрелор+1 из пероральных АК, % |

1,1 |

0,9 |

0,9 |

0,236 |

|

Бета-адреноблокаторы |

||||

|

Любой из бета-адреноблокаторов, % |

89,7 |

85,3 |

75,9 |

<0,001 |

|

Ингибиторы АПФ |

||||

|

Любой из ингибиторов АПФ, % |

78,7 |

71,5 |

53,0 |

<0,001 |

|

Антагонисты рецепторов ангиотензина II |

||||

|

Любой из антагонистов рецепторов ангиотензина II, % |

8,5 |

11,3 |

12,5 |

<0,001 |

|

Диуретические препараты |

||||

|

Калийсберегающие |

||||

|

Эплеренон, % |

2,6 |

2,3 |

1,5 |

0,414 |

|

Спиронолактон, % |

30,9 |

38,7 |

27,7 |

<0,001 |

|

Петлевые |

||||

|

Фуросемид, % |

10,3 |

15,3 |

17,9 |

<0,001 |

|

Торасемид, % |

8,3 |

19,8 |

29,5 |

<0,001 |

|

Парентеральные антикоагулянты** |

||||

|

НФГ, % |

44,1 |

49,7 |

45,8 |

<0,001 |

|

Эноксапарин, % |

34,8 |

28,8 |

36,3 |

<0,001 |

|

Фондапаринукс, % |

5,8 |

4,9 |

3,3 |

0,068 |

|

Надропарин, % |

2,3 |

1,8 |

1,8 |

0,191 |

|

Любой из парентеральных АК, % |

2,3 |

1,8 |

1,8 |

0,191 |

|

Блокаторы кальциевых каналов |

||||

|

Любой из блокаторов кальциевых каналов, % |

9,6 |

12,6 |

15,5 |

<0,001 |

Примечание: * — ДАТТ — комбинация ацетилсалициловой кислоты с одним из препаратов из группы ингибиторов P2Y12-рецепторов тромбоцитов, ** — указана частота назначения препарата как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими парентеральными антикоагулянтами.

Сокращения: АК — антикоагулянт, АПФ — ангиотензинпревращающий фермент, ДАТТ — двойная антитромбоцитарная терапия, НФГ — нефракционированный гепарин, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Таблица 4

Смертность пациентов на госпитальном этапе, через 6 и через 12 мес. после выписки

|

Показатель |

Пациенты с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 (n=7109) |

Пациенты с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (n=3120) |

Пациенты с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 (n=354) |

р (для пациентов с СКФ ≥60 и СКФ <60) |

р (для пациентов с СКФ ≥60 и СКФ ≤30) |

|

Госпитальная смертность, % |

1,7 |

8,4 |

20,9 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Смерть через 6 мес. после выписки, % |

2,4 |

7,4 |

13,2 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Смерть через 12 мес. после выписки, % |

3,6 |

10,1 |

17,5 |

<0,001 |

<0,001 |

Сокращение: СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Таблица 5

Частота достижения конечных точек

|

Показатель |

Пациенты с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 (n=7109) |

Пациенты с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 (n=3120) |

Пациенты с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 (n=354) |

р (для пациентов с СКФ <60 и СКФ ≥60) |

р (для пациентов с СКФ ≥60 и СКФ ≤30) |

|

Частота достижения ПКТ*, % |

6,2 |

18,7 |

36,2 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Частота повторных ИМ в течение всего времени наблюдения (госпитальный период + 12 мес.), % |

1,5 |

2,1 |

2,3 |

0,028 |

– |

|

Частота смерти в течение всего времени наблюдения (госпитальный период + 12 мес.), % |

5 |

17,1 |

33,9 |

<0,001 |

<0,001 |

|

Частота развития кровотечений в течение всего времени наблюдения (госпитальный период + 12 мес.), % |

0,9 |

1,3 |

2,3 |

– |

0,014 |

Примечание: * — ПКТ (первичная конечная точка) — смерть, повторный ИМ за все время наблюдения (госпитальный период + 12 мес.).

Сокращения: ИМ — инфаркт миокарда, ПКТ — первичная конечная точка, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Рис. 1. Частота достижения ПКТ у пациентов с ИМ в зависимости от СКФ.

Сокращения: ИМ — инфаркт миокарда, ПКТ — первичная конечная точка, СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Таблица 6

Факторы, ассоциированные с достижением ПКТ (повторный ИМ + смерть) в течение госпитализации и 12 мес. после индексного события (независимо от наличия ХБП)

|

Показатель |

ОР |

95% ДИ |

p-value |

|

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 |

1,97 |

1,71-2,27 |

<0,001 |

|

ФП |

1,41 |

1,20-1,66 |

<0,001 |

|

СД |

1,38 |

1,20-1,59 |

<0,001 |

|

ХСН |

1,19 |

1,03-1,38 |

0,014 |

|

Возраст |

1,04 |

1,03-1,04 |

<0,001 |

Сокращения: ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, ФП — фибрилляция предсердий, ХСН — хроническая сердечная недостаточность.

Обсуждение

По данным регистра РЕГИОН-ИМ пациенты с ИМ и ХБП в РФ старше пациентов с ИМ и сохранной функцией почек, среди них чаще встречаются женщины. У пациентов с ХБП чаще развивается ИМбпST, а также они характеризуются сниженной СКФ, чаще имеют отягощенный коронарный анамнез и большее количество сопутствующих заболеваний. Это обусловлено увеличением доли пациентов пожилого возраста в популяции, ассоциацией снижения функции почек с возрастом, а также накоплением коморбидных состояний с годами. Аналогичные статистически значимые тенденции были получены как в российских, так и в зарубежных исследованиях.

В исследование, проведенное на базе Кемеровского кардиологического диспансера, было включено 954 пациента с ИМпST, у 35,4% из которых была диагностирована ХБП [1]. В группе ХБП, как и в нашем исследовании, пациенты статистически значимо чаще были старше, чаще страдали СД, АГ, имели в анамнезе ИМ и стенокардию. В крупном регистре SWEDEHEART (The Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease) пациенты с ХБП также были старше пациентов с сохранной функцией почек [8]. Обращает на себя внимание, что пациенты с ХБП в Шведском регистре были старше пациентов в РЕГИОН-ИМ, так средний возраст пациентов с СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 — 80 лет, с СКФ 15-30 мл/мин/1,73 м2 — 82 года. Как и в нашем исследовании, пациенты с любой степенью ХБП по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек статистически значимо чаще имели отягощенный коронарный анамнез, СД, АГ и нарушение мозгового кровообращения в анамнезе. Как и в РЕГИОН-ИМ, по мере прогрессирования ХБП увеличивалось число коморбидных патологий в анамнезе. Аналогичные статистически значимые тенденции были получены и в таких крупных регистрах ИМ, как Сhest Pain-MI [9] и MINAP (The Myocardial Ischaemia National Audit Project) [10].

Течение ИМ у пациентов с ХБП имеет клинические особенности. По данным нашего регистра большинство пациентов при поступлении предъявляли жалобы на боль в грудной клетке вне зависимости от уровня креатинина. Однако обращает на себя внимание, что по мере ухудшения почечной функции пациенты с ХБП статистически значимо реже испытывали боли в груди, статистически значимо чаще жаловались на одышку или обморочные состояния. Уменьшение частоты ангинозных болей, увеличение числа безболевых ИМ, вероятно, обусловлено более старшим возрастом пациентов с ХБП, большей распространенностью СД в анамнезе у данной группы пациентов. У пациентов с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 статистически значимо чаще развивалась ОСН по сравнению с пациентами с СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 (25,5% и 13,9%, соответственно, р<0,001), в группе пациентов с СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 ОСН встречалась еще чаще — в 35,9% случаев. Реже жаловались на боль в грудной клетке и пациенты с ИМ и ХБП по сравнению с пациентами с нормальной СКФ в регистре NRMI (The National Registry of Myocardial Infarction): 40,4% и 61,6%, соответственно [11]. По данным регистра SWEDEHEART [8] >88% пациентов с ИМ и СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 предъявляли жалобы на боли в грудной клетке, в то время как пациенты с СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 жаловались на ангинозные боли в 76% случаев, с СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м2 — в 65%. В Шведском регистре частота развития ОСН была выше в группе пациентов с ХБП по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек и несколько выше, чем в регистре РЕГИОН-ИМ (31% при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 и 46% при СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м2), что, вероятно, связано с тем, что средний возраст пациентов в регистре SWEDEHEART выше, чем в нашем регистре.

В нашем регистре пациентам с ИМ и ХБП реже назначались все необходимые группы препаратов: дезагреганты, статины, бета-адреноблокаторы, иАПФ и БРА, также им реже проводилась КАГ и ЧКВ. Этим отчасти можно объяснить высокую частоту развития неблагоприятных клинических исходов. Обращает на себя внимание значительно меньшая частота назначения тикагрелора пациентам с СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 по сравнению с пациентами с сохранной функцией почек — 38,0% и 50,9%, соответственно. Несмотря на то, что среди пациентов с ХБП больше пациентов с ФП, что требует постоянного приема антикоагулянтной терапии в сочетании с клопидогрелом, вероятнее всего, неназначение тикагрелора пациентам с ХБП обусловлено неоправданной настороженностью лечащих врачей в отношении риска кровотечений. В субанализе исследования PLATO (PLATelet inhibition and patient Outcomes trial) [12] проводилось сравнение эффективности и безопасности тикагрелора и клопидогрела у пациентов с ИМ и клиренсом креатинина <60 мл/мин/1,73 м2. По данным суб- анализа назначение тикагрелора пациентам с ИМ и ХБП приводило к значимому снижению частоты ишемических событий и смертности без увеличения частоты развития крупных кровотечений.

В регистре MINAP [10], как и в нашем исследовании, пациентам с ИМбпST и ХБП также реже назначались лекарственные препараты с доказанным положительным влиянием на прогноз по сравнению с пациентами без ХБП. Так, ингибиторы P2Y12-рецепторов были назначены 86% и 89%, соответственно, иАПФ/БРА — 64% и 75% пациентов (p<0,001 для всех). АСК была назначена подавляющему большинству пациентов — 95% с ХБП и 97% с сохранной функцией почек. Пациентам со сниженной функцией почек по сравнению с пациентами без ХБП статистически значимо реже проводилась КАГ (41% и 67%, соответственно, p<0,001) и ЧКВ (25% и 41%, соответственно, p<0,001). Аналогичные тенденции наблюдались и в SWEDEHEART: пациентам с ИМпST и СКФ >60 мл/мин/1,73 м2 первичное ЧКВ было проведено в 61,3% случаев, при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 — 56,5%; при ИМбпST и СКФ >60 мл/мин/1,73 м2 реваскуляризация проводилась 56,1%, при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 — 36,7% [8].

В регистре РЕГИОН-ИМ смертность пациентов с ХБП на каждом этапе наблюдения (госпитально, через 6 и 12 мес.) была статистически значимо выше, чем у пациентов с сохранной функцией почек, увеличивалась по мере прогрессирования стадии ХБП. Госпитальная смертность составила 1,7% у пациентов с сохранной функцией почек, 8,4% при СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, при СКФ ≤30 мл/мин/1,73 м2 — 20,9%. Аналогичные данные были получены и в регистре SWEDEHEART [8], по данным которого госпитальная смертность пациентов с ИМ и СКФ ≥60 мл/мин/1,73 м2 составила 3,5% (ОШ 1,69; 95% ДИ: 1,47-1,94), при СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м2 — 10,7% (ОШ 5,64; 95% ДИ: 4,95-6,43) и 25,3% при СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м2 (ОШ 15,8; 95% ДИ: 13,6-18,4). По данным регистра Chest Pain-MI госпитальная летальность пациентов с ХБП была более чем в 4 раза выше, чем у пациентов с сохранной функцией почек [9]. Так, при ИМпST и ХБП смерть в ходе госпитализации была в 14,2% случаев, у пациентов без ХБП — в 3%. При ИМбпST смертность у пациентов с ХБП составила 6,1%, с сохранной почечной функцией — 1,4%. Статистически значимо выше была летальность и у пациентов с ИМбпST и ХБП в регистре MINAP [10]. Госпитальная смертность пациентов без ХБП составила 5%, со сниженной почечной функцией — 11% (p<0,001), смертность через год после выписки также статистически значимо чаще была выше у пациентов с ХБП по сравнению с теми, у кого ХБП не была диагностирована (37% и 16%, соответственно, p<0,001, отношение рисков 1,47; 95% ДИ: 1,44-1,51).

Заключение

Лечение пациентов с ИМ и ХБП — сложная задача, прежде всего, в связи с тем, что пациенты данной группы, как правило, старше, чем пациенты с сохранной функцией почек, имеют больше сопутствующих заболеваний, повышенный риск как ишемических, так и геморрагических осложнений. Краткосрочный и долгосрочный прогноз у пациентов с ИМ в целом остается неблагоприятным. Снижение СКФ является фактором, влияющим на увеличение смертности у пациентов с ИМ, как по данным регистра РЕГИОН-ИМ, так и по данным зарубежных регистров. При этом важно понимать, что ХБП редко является единственным неблагоприятным фактором; такие пациенты старше, у них часто присутствуют серьезные хронические заболевания, для них характерен более тяжелый атеросклероз. Пациенты с ХБП и ИМ имеют очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, нуждаются в интенсивной терапии в острый и отсроченный период заболевания, однако они зачастую не получают медикаментозную терапию в полном объеме, им реже проводится КАГ и инвазивное лечение. Это в первую очередь связано с тем, что врачи, не всегда оправданно, в отсутствии четких клинических рекомендаций, опасаются потенциального ухудшения почечной функции на фоне введения контрастного препарата и ряда других медикаментов. При соблюдении мер предосторожности, проведении адекватной гидратации до и после вмешательства, риск усугубления почечной недостаточности невысокий, а польза от проведения ЧКВ при ИМ намного превышает потенциальные риски. Необходимо проведение крупных клинических исследований для изучения особенностей течения заболевания и выбора оптимальной тактики лечения пациентов с ИМ и сниженной функцией почек.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Каретникова В.Н., Калаева В.В., Евсеева М.В. и др. Роль хронической болезни почек в оценке риска неблагоприятного течения госпитального периода инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST. Терапевтический архив. 2016;88(6):26-32. doi:10.17116/terarkh201688626-32.

2. Моисеев В.С., Мухин Н.А., Смирнов А. В. и др. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардио-нефропротекции. Российский кардиологический журнал. 2014;(8):7-37. doi:10.15829/1560-4071-2014-8-7-37.

3. Живцова Н.Ю., Брежнева Е.М., Лысенко А.А. и др. Проблемы диагностики и лечения острого коронарного синдрома у пациентов с хронической болезнью почек. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. 2024;13(3S):120-35. doi:10.17802/2306-1278-2024-13-3S-120-135.

4. Jankowski J, Floege J, Fliser D, et al. Cardiovascular Disease in Chronic Kidney Disease: Pathophysiological Insights and Therapeutic Options. Circulation. 2021;143(11):1157-72. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050686.

5. Gibson CM, Pinto DS, Murphy SA, et al. TIMI Study Group. Association of creatinine and creatinine clearance on presentation in acute myocardial infarction with subsequent mortality. J Am Coll Cardiol. 2003;42(9):1535-43. doi:10.1016/j.jacc.2003.06.001.

6. Gibson CM, Dumaine RL, Gelfand EV, et al.; TIMI Study Group. Association of glomerular filtration rate on presentation with subsequent mortality in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome; observations in 13,307 patients in five TIMI trials. Eur Heart J. 2004;25(22):1998-2005. doi:10.1016/j.ehj.2004.08.016.

7. Бойцов С.А., Шахнович Р.М., Эрлих А. Д. и др. Регистр острого инфаркта миокарда. РЕГИОН-ИМ — Российский рЕГИстр Острого иНфаркта миокарда. Кардиология. 2021;61(6):41-51. doi:10.18087/cardio.2021.6.n1595.

8. Szummer K, Lundman P, Jacobson SH, et al. Relation between renal function, presentation, use of therapies and in-hospital complications in acute coronary syndrome: data from the SWEDEHEART register. J Intern Med. 2010;268(1):40-9. doi:10.1111/j.1365-2796.2009.02204.x.

9. Bagai A, Lu D, Lucas J, et al. Temporal Trends in Utilization of Cardiac Therapies and Outcomes for Myocardial Infarction by Degree of Chronic Kidney Disease: A Report From the NCDR Chest Pain-MI Registry. J Am Heart Assoc. 2018;7(24):e010394. doi:10.1161/JAHA.118.010394.

10. Weight N, Moledina S, Ullah M, et al. Impact of Chronic Kidney Disease on the Processes of Care and Long-Term Mortality of Non-ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction: A Nationwide Cohort Study and Long-Term Follow-Up. J Am Heart Assoc. 2024;13(16): e032671. doi:10.1161/JAHA.123.032671.

11. Shroff GR, Frederick PD, Herzog CA. Renal failure and acute myocardial infarction: clinical characteristics in patients with advanced chronic kidney disease, on dialysis, and without chronic kidney disease. A collaborative project of the United States Renal Data System/ National Institutes of Health and the National Registry of Myocardial Infarction. Am Heart J. 2012;163(3):399-406. doi:10.1016/j.ahj.2011.12.002.

12. James S, Budaj A, Aylward P, et al. Ticagrelor versus clopidogrel in acute coronary syndromes in relation to renal function: results from the Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO) trial. Circulation. 2010;122(11):1056-67. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.109.933796.

Об авторах

Ю. К. РытоваРоссия

Рытова Юлия Константиновна — врач-кардиолог отдела неотложной кардиологии.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Р. Г. Гулян

Россия

Гулян Римма Гагиковна — аспирант, лаборант-исследователь отдела неотложной кардиологии.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Р. М. Шахнович

Россия

Шахнович Роман Михайлович — д.м.н., профессор института подготовки кадров высшей квалификации.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Ю. С. Селиванова

Россия

Селиванова Юлия Сергеевна — ординатор отдела неотложной кардиологии.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Д. В. Певзнер

Россия

Певзнер Дмитрий Вольфович — д.м.н., руководитель отдела неотложной кардиологии.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

И. В. Жиров

Россия

Жиров Игорь Витальевич — д.м.н., в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Н. А. Веселова

Россия

Веселова Наталья Александровна — врач-кардиолог.

Тверь

Конфликт интересов:

Нет

Е. В. Горбунова

Россия

Горбунова Елена Владимировна — д.м.н., в.н.с.

Кемерово

Конфликт интересов:

Нет

А. А. Зинкина

Россия

Зинкина Анна Алексеевна — врач-кардиолог.

Самара

Конфликт интересов:

Нет

Е. Н. Иванова

Россия

Иванова Евгения Николаевна — врач-кардиолог отделения интенсивной терапии.

Липецк

Конфликт интересов:

Нет

Н. А. Кошелева

Россия

Кошелева Наталья Анатольевна — профессор кафедры госпитальной терапии.

Саратов

Конфликт интересов:

Нет

Е. Ю. Куницына

Россия

Куницина Елизавета Юрьевна — врач-кардиолог.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

А. А. Ордякова

Россия

Ордякова Анна Александровна — ассистент, врач-кардиолог.

Красноярск

Конфликт интересов:

Нет

Ю. А. Трусов

Россия

Трусов Юрий Александрович — врач-кардиолог.

Самара

Конфликт интересов:

Нет

Д. А. Чиняков

Россия

Чиняков Дмитрий Анатольевич — врач-кардиолог.

Красноярск

Конфликт интересов:

Нет

Ю. А. Щедрова

Россия

Щедрова Юлия Александровна — зав. организационно-методическим отделом.

Ярославль

Конфликт интересов:

Нет

С. А. Бойцов

Россия

Бойцов Сергей Анатольевич — академик РАН, профессор, д.м.н., генеральный директор, главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике.

Москва

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Для инфаркта миокарда (ИМ) у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) характерно более тяжелое течение и большее количество осложнений, чем у пациентов с сохранной функцией почек.

- Пациентам с ИМ и ХБП реже выполняется коронароангиография и чрескожное коронарное вмешательство, они зачастую не получают медикаментозную терапию в полном объеме.

- Смертность пациентов с ИМ и ХБП статистически значимо выше по сравнению со смертностью пациентов с сохранной функцией почек как на госпитальном этапе, так и через год после индексного события.

Рецензия

Для цитирования:

Рытова Ю.К., Гулян Р.Г., Шахнович Р.М., Селиванова Ю.С., Певзнер Д.В., Жиров И.В., Веселова Н.А., Горбунова Е.В., Зинкина А.А., Иванова Е.Н., Кошелева Н.А., Куницына Е.Ю., Ордякова А.А., Трусов Ю.А., Чиняков Д.А., Щедрова Ю.А., Бойцов С.А. Влияние хронической болезни почек на течение, прогноз и лечение инфаркта миокарда по данным Российского регистра РЕГИОН-ИМ. Российский кардиологический журнал. 2025;30(7):6257. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6257. EDN: REBZRU

For citation:

Rytova Yu.K., Gulyan R.G., Shakhnovich R.M., Selivanova Yu.S., Pevzner D.V., Zhirov I.V., Veselova N.A., Gorbunova E.V., Zinkina A.A., Ivanova E.N., Kosheleva N.A., Kunitsina E.Yu., Ordyakova A.A., Trusov Yu.A., Chinyakov D.A., Shchedrova Yu.A., Boytsov S.A. Influence of chronic kidney disease on the course, prognosis and treatment of myocardial infarction according to the Russian REGION-MI registry. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(7):6257. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6257. EDN: REBZRU

JATS XML