Перейти к:

Проблемные вопросы антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий в отдельных субъектах Российской Федерации в 2016-2019 гг.: результаты ретроспективного анализа "больших данных"

https://doi.org/10.15829/1560-4071-20245901

EDN: DEAFDD

Аннотация

Цель. Ретроспективный анализ частоты назначения антикоагулянтной терапии (АКТ) пациентам с фибрилляцией предсердий (ФП) в возрасте ³18 лет в отдельных субъектах Российской Федерации (РФ) в период 2016-2019гг с применением технологий искусственного интеллекта.

Материал и методы. Из платформы прогнозной аналитики "Webiomed" извлечены деперсонифицированные данные пациентов с ФП в возрасте ³18 лет (n=144431, мужчины 42,0%, средний возраст 68,9±15,7 лет, средний балл по шкале CHA2DS2-VASc 3,2±1,8), полученные методом сплошной выборки из электронных медицинских карт в медицинских организациях 6 субъектов РФ (Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ) за период 2016-2019гг с применением технологий искусственного интеллекта.

Результаты. Частота назначения АКТ в целом по выборке составила 29,7%. Пациенты с ФП и высоким риском тромбоэмболических осложнений (ТЭО) получали антикоагулянты в 34,8% случаев. Женщинам с ФП по сравнению с мужчинами АКТ назначалась статистически значимо реже. В подгруппе лиц в возрасте моложе 75 лет частота назначения АКТ при высоком риске ТЭО превышала аналогичный показатель в подгруппе лиц в возрасте ³75 лет: 41,2% vs 29,6% (р<0,001). У пациентов с ФП моложе 75 лет и высоким риском ТЭО частота АКТ статистически значимо увеличивалась с ростом количества баллов по шкале CHA2DS2-VASc в диапазоне от 33,2% до 61,9%, у пациентов в возрасте ³75 лет — в диапазоне от 13,0% до 55,5%. 23317 (16,1%) пациентам назначались прямые оральные антикоагулянты, из них 9655 (41,4%) пациентов исходно получали варфарин.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о неудовлетворительной частоте назначения АКТ пациентам с ФП и высоким риском ТЭО в отдельных субъектах РФ в период 2016-2019гг. Несмотря на ее увеличение с ростом количества баллов по шкале CHA2DS2-VASc в диапазоне высокого риска, она не соответствовала положениям действующих клинических рекомендаций, что определяет необходимость ужесточения контроля за выполнением лечебно-диагностических алгоритмов и локальных протоколов ведения данных пациентов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дружилов М.А., Дружилова О.Ю., Ильченко З.А., Чалая П.И., Кузнецова Т.Ю. Проблемные вопросы антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий в отдельных субъектах Российской Федерации в 2016-2019 гг.: результаты ретроспективного анализа "больших данных". Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5901. https://doi.org/10.15829/1560-4071-20245901. EDN: DEAFDD

For citation:

Druzhilov M.A., Druzhilova O.Yu., Ilchenko Z.A., Chalaya P.I., Kuznetsova T.Yu. Problematic points of anticoagulant therapy for atrial fibrillation in certain Russian regions in 2016- 2019: results of a retrospective big data analysis. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):5901. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-20245901. EDN: DEAFDD

Антикоагулянтная терапия (АКТ) при фибрилляции предсердий (ФП) в соответствии с действующими клиническими рекомендациями по ведению данных пациентов в сопоставлении с другими терапевтическими стратегиями в наибольшей степени определяет прогноз, позволяя управлять риском тромбоэмболических осложнений (ТЭО), в т. ч. кардиоэмболического ишемического инсульта (ИИ). Оценка риска ТЭО и алгоритм принятия в соответствии с ее результатами решения о назначении антикоагулянта являются первоочередными мероприятиями в системе оказания медицинской помощи пациентам с данной аритмией [1-3].

На основании результатов целого ряда клинических рандомизированных плацебо-контролируемых исследований были получены доказательства целесообразности проведения АКТ при отсутствии абсолютных противопоказаний к ее назначению всем пациентам с ФП, имеющим высокий риск ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc, независимо от формы аритмии, избранной тактики ведения (контроль ритма или контроль частоты сердечных сокращений) и даже риска кровотечений. В полной мере это относится и к пациентам с так называемой клапанной ФП, а также к случаям ФП, ассоциированной с отдельными видами кардиомиопатий [1-3].

Появление во втором десятилетии XXIв в практическом здравоохранении прямых оральных антикоагулянтов (ПОАК) с доказанной не меньшей эффективностью и большей безопасностью по сравнению с варфарином и с предсказуемой фармакокинетикой, не требующей регулярной оценки показателей коагулограммы [4], стало определяющим фактором для возможности увеличения частоты назначения АКТ пациентам с ФП в соответствии с требованиями клинических рекомендаций. Доказательством этому служат результаты национальных регистровых исследований, свидетельствующие о существенном увеличении доли лиц с ФП, получающих АКТ [5], и значительном снижении частоты госпитализаций по поводу кардиоэмболического ИИ в данной когорте пациентов [6].

Однако, как показывают отдельные регистры и ретроспективные исследования, в т. ч. отечественные, частота назначения АКТ пациентам с ФП и высоким риском ТЭО в реальной клинической практике, особенно, на амбулаторном этапе, остается неудовлетворительной [7]. В частности, Мареев Ю. В. и др. (2022) на основании ретроспективного анализа данных из 8 субъектов Российской Федерации (РФ) (Нижегородская, Кировская, Рязанская, Саратовская области, Республики Татарстан и Чувашия, Пермский и Ставропольский края) продемонстрировали, что по состоянию на 2017г только 23,9% пациентов с ФП и высоким риском ТЭО получали антикоагулянты [8]. Сопоставимая частота назначения АКТ при ФП в амбулаторном звене в аналогичном временном диапазоне (18,7-22,7%) выявлена в рамках наблюдательной проспективной фазы регистрового исследования РЕКВАЗА (РЕгистр КардиоВАскулярных ЗАболеваний) (г. Рязань) [9].

Безусловно, существуют значительные различия данного показателя как между отдельными субъектами, так и между лечебными учреждениями в одном субъекте РФ. Так, по данным ретроспективного анализа Ионина В. А. и др. (2020), только 25,7% амбулаторных пациентов многопрофильной университетской клиники г. Санкт-Петербурга в период 2014-2018гг не получали антикоагулянты при наличии абсолютных показаний к их назначению [10].

Вместе с тем, факт оценки в тех или иных регистровых и ретроспективных исследованиях относительно небольших по объему выборок пациентов с ФП определяет целесообразность анализа обозначенной проблематики в реальной клинической практике на основе изучения "больших данных", извлекаемых из электронных медицинских карт с помощью различных технологий искусственного интеллекта. Данная методология получения информации, несмотря на присущие ей недостатки, обеспечивает возможность условно быстрого ее анализа в отношении проблемных вопросов ведения соответствующей категории пациентов и полноты следования практикующими врачами действующих клинических рекомендаций для своевременной коррекции лечебно-диагностических алгоритмов и локальных протоколов.

Целью настоящего исследования стал ретроспективный анализ частоты назначения АКТ пациентам с ФП в возрасте ≥18 лет в отдельных субъектах РФ в период 2016-2019гг с применением технологий искусственного интеллекта.

Материал и методы

Для проведения ретроспективного анализа были взяты деперсонифицированные формализованные данные пациентов с ФП, содержащиеся в платформе прогнозной аналитики "Webiomed". В указанную платформу информация предварительно была извлечена методом сплошной выборки из электронных медицинских карт пациентов в возрасте ≥18 лет, прикрепленных на медицинское обеспечение к организациям различной ведомственной принадлежности в 6 субъектах РФ (Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ) и получавших амбулаторное и/или стационарное лечение в период 2016-2019гг. С этой целью использовались различные технологии искусственного интеллекта, в т. ч. NLP (natural language processing) для анализа неструктурированных текстов и система управления базами данных PostgreSQL [11]. Данная методология формирования выборки не предусматривала получения информированного добровольного согласия пациента.

База данных включила 144431 пациента с ФП (мужчины 42,0%, средний возраст 68,9±15,7 лет, средний балл по шкале CHA2DS2-VASc 3,2±1,8). Анализировались половозрастные характеристики и факторы риска (ФР) ТЭО в соответствии со шкалой CHA2DS2-VASc (наличие/отсутствие в разделе "лист окончательных диагнозов" электронной медицинской карты пациента диагнозов артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД) 2 типа, хронической сердечной недостаточности (ХСН) и симптомного периферического атеросклероза (СПА), сведений о перенесенных в анамнезе ИИ, транзиторной ишемической атаке (ТИА), внутричерепном кровоизлиянии (ВЧК) и инфаркте миокарда (ИМ) левого желудочка). При этом провести оценку этиопатогенетического механизма острых нарушений мозгового кровообращения в анамнезе не представлялось возможным. Анализировали назначение пациентам АКТ, в т. ч. ПОАК.

Статистическая обработка результатов проводилась в программе Statistica 10. Выделяемые подгруппы сопоставлялись с помощью двустороннего t-критерия Стьюдента и критерия χ² Пирсона. Пороговым уровнем статистической значимости (р) выбран 0,05.

Исследование выполнено на уникальной научной установке "Многокомпонентный программно-аппаратный комплекс для автоматизированного сбора, хранения, разметки научно-исследовательских и клинических биомедицинских данных, их унификации и анализа на базе Центра обработки данных с использованием технологий искусственного интеллекта" (регистрационный номер 2075518).

Результаты

В общей выборке пациентов с ФП распространенность ФР ТЭО, входящих в шкалу CHA2DS2-VASc и не ассоциированных с полом и возрастом, была представлена следующим образом: частота АГ составила 72,7%, ХСН — 30,3%, СД 2 типа — 17,5%, СПА — 9,4%, ИМ — 8,1%, ИИ — 8,1%, ТИА — 1,4%, ВЧК — 0,8%. Высокий риск ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc (≥2 баллов (♂), ≥3 баллов (♀)) отмечался у 103728 (71,8%) пациентов.

Было выделено 2 возрастные подгруппы пациентов: <75 лет (n=87601, мужчины 49,5%, средний возраст 59,3±12,3 лет, средний балл по шкале CHA2DS2-VASc 2,3±1,5) и ≥75 лет (n=56830, мужчины 30,3%, средний возраст 83,7±5,5 лет, средний балл по шкале CHA2DS2-VASc 4,6±1,3). При проведении сравнительного анализа частоты ФР ТЭО в выделенных возрастных диапазонах (табл. 1) пациенты в возрасте ≥75 лет характеризовались их статистически значимо более высокими значениями. В обеих подгруппах самыми часто встречающимися ФР ТЭО являлись возраст, АГ и ХСН.

Таблица 1

ФР ТЭО, не ассоциированные с полом, у пациентов с ФП

в соответствии со шкалой CHA2DS2-VASс (%, n)

|

Параметр |

Возраст <75 лет (n=87601) |

Возраст ≥75 лет (n=56830) |

|

Возраст, % |

41,5** |

100 |

|

Артериальная гипертензия, % |

67,6** |

80,4 |

|

Хроническая сердечная недостаточность, % |

25,7** |

37,5 |

|

Сахарный диабет 2 типа, % |

16,0** |

19,7 |

|

АССЗ в целом, % |

14,9** |

21,4 |

|

Симптомный периферический атеросклероз, % |

7,8** |

11,7 |

|

Инфаркт миокарда левого желудочка, % |

7,1** |

9,7 |

|

ОНМК в целом, % |

7,4** |

14,7 |

|

Ишемический инсульт, % |

5,6** |

11,9 |

|

Транзиторная ишемическая атака, % |

1,1** |

1,9 |

|

Внутричерепное кровоизлияние, % |

0,7* |

0,9 |

|

Высокий риск ТЭО, % |

53,5** |

100 |

Примечание: * — р<0,01, ** — р<0,001.

Сокращения: АССЗ — атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ТЭО — тромбоэмболические осложнения.

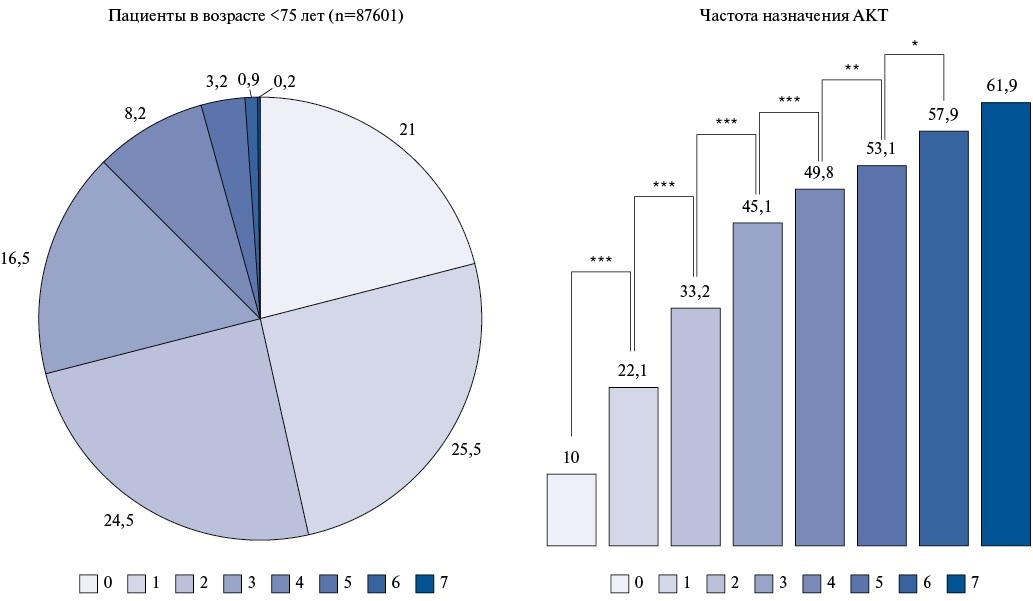

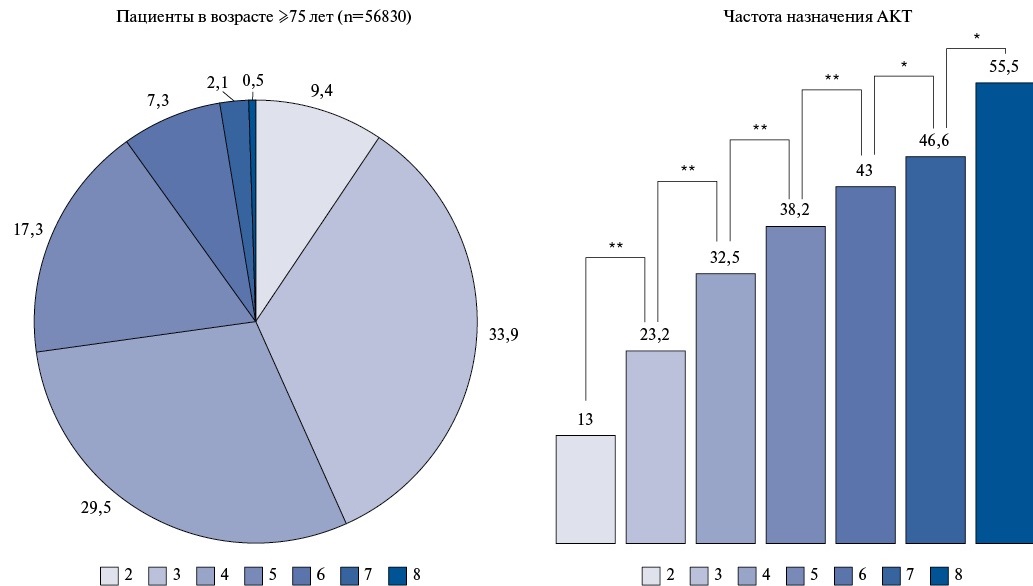

Структура пациентов с ФП каждой возрастной подгруппы по количеству баллов по шкале CHA2DS2-VASc, не ассоциированных с полом, представлена на рисунках 1 и 2. Среди пациентов в возрасте <75 лет доля лиц с высоким риском ТЭО составила 53,5% (n=46898), среди пациентов в возрасте ≥75 лет 5364 (9,4%) человека не имели ни одного, кроме возраста, ФР ТЭО, не ассоциированного с полом.

Рис. 1. Структура пациентов с ФП в возрасте <75 лет по количеству не ассоциированных с полом баллов по шкале CHA2DS2-VASс и частота назначения им АКТ.

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001.

Сокращение: АКТ — антикоагулянтная терапия.

Рис. 2. Структура пациентов с ФП в возрасте ≥75 лет по количеству не ассоциированных с полом баллов по шкале CHA2DS2-VASс и частота назначения им АКТ.

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,001.

Сокращение: АКТ — антикоагулянтная терапия.

Частота назначения АКТ в целом по выборке составила 29,7% (n=42901). Пациенты с ФП и высоким риском ТЭО получали антикоагулянты в 36141 (34,8%) случае. В отношении частоты назначения ПОАК данные показатели составили 16,1% (n=23317) и 18,1% (n=18738), соответственно. При сравнительном анализе частоты назначения АКТ мужчинам и женщинам (табл. 2) последним антикоагулянты назначались статистически значимо реже.

Таблица 2

Сравнительный анализ частоты назначения АКТ пациентам с ФП

в зависимости от пола и возраста (%, n)

|

Параметр |

Мужчины |

Женщины |

|

Пациенты в возрасте ≥75 лет |

||

|

Количество пациентов, n |

17240 |

39590 |

|

АКТ, % |

30,9** |

29,1 |

|

АКТ ПОАК, % |

16,4 |

15,9 |

|

Пациенты в возрасте <75 лет |

||

|

Количество пациентов, n |

43388 |

44213 |

|

АКТ, % |

31,7** |

27,9 |

|

АКТ ПОАК, % |

16,6** |

15,8 |

|

Пациенты в возрасте <75 лет с высоким риском ТЭО |

||

|

Количество пациентов, n |

23901 |

22997 |

|

АКТ, % |

42,0** |

40,3 |

|

АКТ ПОАК, % |

20,1* |

20,9 |

Примечание: * — р<0,05, ** — р<0,001.

Сокращения: АКТ — антикоагулянтная терапия, ПОАК — прямые оральные антикоагулянты, ТЭО — тромбоэмболические осложнения.

В подгруппе лиц в возрасте <75 лет частота назначения АКТ при высоком риске ТЭО составила 41,2%, среди пациентов в возрасте ≥75 лет антикоагулянты получали 29,6% пациентов (р<0,001), частота назначения ПОАК была равной 20,5% и 16,1%, соответственно (р<0,001). На рисунках 1 и 2 отражена частота назначения АКТ пациентам с ФП в соответствии с количеством баллов по шкале CHA2DS2-VASc, не ассоциированных с полом. У пациентов в возрасте <75 лет при высоком риске ТЭО она находилась в диапазоне от 33,2% до 61,9%, у пациентов в возрасте ≥75 лет — в диапазоне от 13,0% до 55,5%. При этом среди пациентов в возрасте <75 лет 4927 (22,1%) лиц с 1 баллом и 1833 (10,0%) лица с 0 баллов по шкале CHA2DS2-VASc получали АКТ.

23317 (16,1%) пациентам назначались ПОАК, из них 9655 (41,4%) пациентов до перевода на прием ПОАК исходно получали варфарин. По данным анамнеза 16606 (71,2%) пациентов получали один препарат данной группы, 4810 (20,6%) пациентам последовательно назначались два препарата, 1901 (8,2%) пациенту — три препарата. В целом дабигатрана этексилат назначался в 7299 (31,3%) случаях, апиксабан — в 9462 (40,6%) случаях, ривароксабан — в 15168 (65,1%) случаях.

Частота ИИ в анамнезе в подгруппе пациентов с ФП, получавших последовательно в анамнезе три препарата из группы ПОАК, статистически значимо (р<0,001) превышала аналогичный показатель в подгруппах лиц, получавших последовательно два ПОАК или только один препарат данной группы: 19,7% против 9,8% и 9,0%, соответственно. Аналогичная закономерность прослеживалась и в отношении частоты ТИА в анамнезе: 4,9% против 1,8% и 1,5%, соответственно (р<0,001). Не было выявлено статистически значимых различий по частоте ВЧК в анамнезе: 0,7%, 0,6% и 0,7%, соответственно.

В 29574 (20,5%) случаях в течение периода наблюдения среди пациентов с ФП был зарегистрирован летальный исход. В таблице 3 приведены основные клинические характеристики умерших пациентов за период 2016-2019гг в сравнении с лицами без летального исхода. Анализируемая подгруппа отличалась статистически значимо (р<0,001) более высокими средним возрастом и средним количеством баллов по шкале CHA2DS2-VASс, частотой СД 2 типа, ХСН и СПА, также данные пациенты в анамнезе чаще переносили ИИ, ТИА, ВЧК и ИМ. При этом частота назначения АКТ в подгруппе лиц с наступившим летальным исходом была в 1,5 раза ниже по сравнению с пациентами с ФП без летального исхода (20,1% vs 32,2%, р<0,001), а при сопоставлении с пациентами с ФП без летального исхода и высоким риском ТЭО эти различия были более значительными (20,1% vs 40,0%, р<0,001).

Таблица 3

Сравнительный анализ

основных клинических характеристик пациентов с ФП

в зависимости от факта наступления летального исхода (M±SD, %, n)

|

Параметр |

Летальный исход + (n=29574) |

Летальный исход — (n=114857) |

|

Возраст, лет |

77,5±10,9* |

66,7±16,0 |

|

Мужчины, % |

41,8 |

42,0 |

|

CHA2DS2-VASс, баллы |

4,2±1,6* |

2,9±1,8 |

|

Артериальная гипертензия, % |

72,9 |

73,1 |

|

Сахарный диабет 2 типа, % |

20,3* |

16,8 |

|

Хроническая сердечная недостаточность, % |

43,7* |

26,9 |

|

Ишемический инсульт, % |

19,1* |

5,3 |

|

Транзиторная ишемическая атака, % |

2,5* |

1,1 |

|

Внутричерепное кровоизлияние, % |

2,1* |

0,5 |

|

Инфаркт миокарда, % |

12,0* |

7,1 |

|

Симптомный периферический атеросклероз, % |

11,3* |

8,8 |

|

АКТ, % |

20,1* |

32,2 |

|

АКТ ПОАК, % |

6,9* |

18,5 |

Примечание: * — р<0,001.

Сокращения: АКТ — антикоагулянтная терапия, ПОАК — прямые оральные антикоагулянты.

Обсуждение

Анализируемая в данном исследовании выборка пациентов по основных клиническим характеристикам, в т. ч. по среднему баллу по шкале CHA2DS2-VASc и доле пациентов с высоким риском ТЭО, в целом соответствует совокупному "портрету" российского пациента с ФП, продемонстрированному в ранее проведенных отечественных регистровых и ретроспективных исследованиях [7-10].

Представленная выборка характеризуется высокой частотой АГ, ХСН, СД 2 типа, атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (17,5%) и перенесенных в анамнезе острых нарушений мозгового кровообращения (10,3%), при этом в соответствии с данными показателями пациенты возрастной подгруппы ≥75 лет статистически значимо являются более коморбидными, что согласуется с результатами ранее проведенных клинических рандомизированных и регистровых исследований [12].

Вместе с тем практически каждый десятый пациент старшей возрастной подгруппы не имел дополнительного по отношению к возрасту не ассоциированного с полом ФР ТЭО, а в подгруппе лиц с ФП <75 лет 21,0% и 25,5% пациентов характеризовались в соответствии со шкалой CHA2DS2-VASc соответственно низким (0 баллов (♂), 1 балл (♀)) и умеренным (1 балл (♂), 2 балла (♀)) риском ТЭО.

При анализе частоты АКТ у пациентов с ФП следует отметить отсутствие в рамках данного исследования возможности оценки наличия/отсутствия абсолютных противопоказаний к антикоагулянтам и факторов, препятствующих по решению лечащего врача или врачебного консилиума их назначению.

В целом по группе лица с ФП и высоким риском ТЭО получали антикоагулянты только в 34,8% случаев, что свидетельствует о неудовлетворительной частоте назначения АКТ, не соответствующей положениям клинических рекомендаций, действующих в период проведения исследования [13]. При этом доля ПОАК в структуре АКТ при высоком риске ТЭО составила 52,0%.

Пациентам в возрасте ≥75 лет АКТ, в т. ч. ПОАК, назначалась в существенно меньшем проценте случаев по сравнению с лицами с высоким риском ТЭО моложе 75 лет, что сопоставимо с результатами различных регистровых исследований [12]. Отчасти данный факт может объясняться большей коморбидностью, в т. ч. высокой частотой значимой почечной дисфункции, выраженных когнитивных нарушений и других проявлений синдрома старческой астении, а также наличием полипрагмазии, повышающей риск значимых межлекарственных взаимодействий и, соответственно, кровотечений на фоне назначения АКТ. Между тем, в отношении терапии ПОАК у лиц старших возрастных диапазонов имеются доказательства их большей безопасности по сравнению с варфарином при аналогичной или большей эффективности [14].

Результаты исследования, свидетельствующие о статистически значимо меньшей частоте назначения АКТ женщинам с ФП вне зависимости от возрастного диапазона, согласуются с данными ранее выполненных отдельных регистровых исследований. Так, Thompson L, et al. (2017) показали, что показатель отношения рисков в отношении назначения антикоагулянта в случае женского пола составляет 0,9 при 95% доверительном интервале: 0,90-0,91 [15].

При анализе частоты назначения АКТ в зависимости от количества баллов по шкале CHA2DS2-VASc в обеих возрастных подгруппах пациентов с ФП и высоким риском ТЭО отмечалось статистически значимое увеличение показателя до максимальных значений 61,9% у лиц <75 лет и 55,5% у лиц ≥75 лет. Этот тренд определенным образом отражает роль внедрения данной системы оценки риска ТЭО в практическое здравоохранение и следование ей лечащими врачами. Вполне вероятно, результаты будущих регистровых и аналогичных ретроспективных исследований за следующий временной промежуток благодаря активно проводящимся сегодня образовательным программам среди врачей и широкому внедрению универсальных лечебно-диагностических алгоритмов продемонстрируют значительные сдвиги в сторону достижения целевых показателей в данном контексте [16].

Ожидаемо также и увеличение частоты назначения АКТ, в первую очередь ПОАК, при умеренном риске ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc, чему будут способствовать уже имеющиеся доказательства их положительных эффектов. В частности, по результатам норвежского когортного исследования пациенты с ФП и 1 баллом по шкале CHA2DS2-VASc, не ассоциированным с полом, на фоне АКТ характеризовались снижением относительного риска комбинированной конечной точки (ИИ, большое кровотечение и смерть) на 43% [17]. Потому возрастает целесообразность усовершенствования системы стратификации риска ТЭО в диапазоне его исходно невысоких значений [18].

Анализ частоты назначения АКТ показал факт перевода за указанный период времени 41,4% пациентов с варфарина на ПОАК. В данном исследовании отсутствовала возможность оценки адекватности выбора дозировки препаратов данной группы, вместе с тем в 8,2% случаев была продемонстрирована проблема частого последовательного "переключения" пациента с одного препарата на другой. Ограничения методологии получения информации не позволили провести анализ ее истинных причин, при этом в данной подгруппе лиц с ФП была выявлена статистически значимо более высокая частота в анамнезе ИИ и ТИА. Данный факт косвенно подчеркивает необходимость тщательной оценки и коррекции потенциально модифицируемых ФР кровотечений у пациента с ФП вместо необоснованного изменения характера АКТ [1-3].

За указанный период времени среди всех пациентов с ФП в 20,5% случаев был констатирован летальный исход. Не имея возможности анализа причин последнего, среди умерших пациентов была выявлена статистически значимо более высокая частота коморбидных заболеваний и перенесенных в анамнезе тромбоэмболических, геморрагических и атеротромботических осложнений. При этом в два раза меньшая частота назначения АКТ в подгруппе лиц с наступившим летальным исходом (20,1%) по сравнению с пациентами с высоким риском ТЭО без данного события (40,0%), а также доля ПОАК в структуре АКТ у умерших пациентов, составившая только 34,3%, могут, наиболее вероятно, являться одной из основных причин наступления данного неблагоприятного события.

Заключение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о неудовлетворительной частоте назначения АКТ пациентам с ФП и высоким риском ТЭО в отдельных субъектах РФ в период 2016-2019гг, которая составляла только 34,8%. Несмотря на ее увеличение с ростом количества баллов по шкале CHA2DS2-VASc в диапазоне высокого риска, она не соответствовала положениям действующих клинических рекомендаций.

Данный ретроспективный анализ, выполненный на основании изучения "больших данных", обозначает актуальность совершенствования лечебно-диагностических алгоритмов и локальных протоколов ведения пациентов с ФП, относящихся в первую очередь к категории высокого риска ТЭО, и необходимость ужесточения контроля за их выполнением, что, несомненно, в конечном итоге будет способствовать снижению риска сердечно-сосудистой и общей смертности.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Аракелян М.Г., Бокерия Л.А., Васильева Е.Ю. и др. Фибрилляция и трепетание предсердий. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(7):4594. doi:10.15829/1560-4071-2021-4594.

2. Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. Рекомендации ESC 2020 по диагностике и лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с Европейской ассоциацией кардиоторакальной хирургии (EACTS). Российский кардиологический журнал. 2021;26(9):4701. doi:10.15829/1560-4071-2021-4701.

3. Joglar J, Chung M, Armbruster A, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2024;149(1):1-156. doi:10.1161/CIR.0000000000001193.

4. Ruff C, Giugliano R, Braunwald E, et al. Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials. Lancet. 2014;383(9921):955-62. doi:10.1016/S0140-6736(13)62343-0.

5. Gadsboll K, Staerk L, Fosbol E, et al. Increased use of oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation: temporal trends from 2005 to 2015 in Denmark. Eur Heart J. 2017; 38(12):899-906. doi:10.1093/eurheartj/ehw658.

6. Cowan J, Wu J, Hall M, et al. A 10 year study of hospitalized atrial fibrillation-related stroke in England and its association with uptake of oral anticoagulation. Eur Heart J. 2018;39(32):2975-83. doi:10.1093/eurheartj/ehy411.

7. Решетько О.В., Соколов А.В., Фурман Н.В. Анализ антитромботической терапии фибрилляции предсердий в международных и российских регистрах. Качественная клиническая практика. 2019;1:83-96. doi:10.24411/2588-0519-2019-10066.

8. Мареев Ю.В., Поляков Д.С., Виноградова Н.Г. и др. ЭПОХА: Эпидемиология фибрилляции предсердий в репрезентативной выборке Европейской части Российской Федерации. Кардиология. 2022;62(4):12-9. doi:10.18087/cardio.2022.4.n1997.

9. Лукьянов М.М., Марцевич С.Ю., Драпкина О.М. и др. Терапия оральными антикоагулянтами у больных с фибрилляцией предсердий в амбулаторной и госпитальной медицинской практике (данные регистров РЕКВАЗА). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2019;15(4):538-45. doi:10.20996/1819-6446-2019-15-4-538-545.

10. Ионин В.А., Барашкова Е. И., Филатова А. Г. и др. Фибрилляция предсердий в когорте амбулаторных пациентов Санкт-Петербурга: встречаемость, факторы риска, антиаритмическая терапия и профилактика тромбоэмболических осложнений. Артериальная гипертензия. 2020;26(2):192-201. doi:10.18705/1607-419X-2020-26-2-192-201.

11. Гусев А.В., Зингерман Б.В., Тюфилин Д.С., Зинченко В.В. Электронные медицинские карты как источник данных реальной клинической практики. Реальная клиническая практика: данные и доказательства. 2022;2(2):8-20. doi:10.37489/2782-3784-myrwd-13.

12. Канорский С.Г. Фибрилляция предсердий в старческом возрасте: управление рисками и особенности применения прямых пероральных антикоагулянтов. Кардиология. 2021; 61(6):79-87. doi:10.18087/cardio.2021.6.n1627.

13. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D и др. Рекомендации ESC по лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с EACTS. Российский кардиологический журнал. 2017;(7):7-86. doi:10.15829/1560-4071-2017-7-7-86.

14. Malik A, Yandrapalli S, Aronow W, et al. Meta-Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants Compared With Warfarin in Patients >75 Years of Age. Am J Cardiol. 2019;123(12): 2051-7. doi:10.1016/j.amjcard.2019.02.060.

15. Thompson L, Maddox T, Lei L, et al. Sex Differences in the Use of Oral Anticoagulants for Atrial Fibrillation: A Report From the National Cardiovascular Data Registry (NCDR) PINNACLE Registry. J Am Heart Assoc. 2017;6(7):e005801. doi:10.1161/JAHA.117.005801.

16. Шляхто Е.В., Баранова Е.И. Основные направления снижения сердечно-сосудистой смертности: что можно изменить уже сегодня? Российский кардиологический журнал. 2020;25(7):3983. doi:10.15829/1560-4071-2020-3983.

17. Anjum M, Ariansen I, Hjellvik V, et al. Stroke and bleeding risk in atrial fibrillation with CHA2DS2-VASC risk score of one: the Norwegian AFNOR study. European Heart Journal. 2024;45(1):57-66. doi:10.1093/eurheartj/ehad659.

18. Дружилов М.А., Кузнецова Т.Ю. Пациенты с фибрилляцией предсердий и невысоким риском тромбоэмболических осложнений: частота назначения антикоагулянтной терапии по результатам ретроспективного анализа. Российский кардиологический журнал. 2023;28(8):5522. doi:10.15829/1560-4071-2023-5522.

Об авторах

М. А. ДружиловРоссия

Дружилов Марк Андреевич — к.м.н., доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института

Петрозаводск

О. Ю. Дружилова

Россия

Дружилова Ольга Юрьевна — к. м. н., доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института

Петрозаводск

З. А. Ильченко

Россия

Ильченко Зоя Андреевна — студентка 4 курса медицинского института

Петрозаводск

П. И. Чалая

Россия

Чалая Полина Игоревна — студентка 4 курса медицинского института

Петрозаводск

Т. Ю. Кузнецова

Россия

Кузнецова Татьяна Юрьевна — д.м.н., зав. кафедрой факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института

Петрозаводск

Дополнительные файлы

Что известно о предмете исследования?

- Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий (ФП) в наибольшей степени определяет прогноз пациентов, позволяя управлять риском тромбоэмболических осложнений.

- При отсутствии абсолютных противопоказаний всем пациентам с ФП и высоким риском кардиоэмболического ишемического инсульта должны быть назначены антикоагулянты.

Что добавляет исследование?

- Частота назначения антикоагулянтной терапии при ФП и высоком риске тромбоэмболических осложнений в отдельных субъектах Российской Федерации в период 2016-2019гг составляла только 34,8%.

Рецензия

Для цитирования:

Дружилов М.А., Дружилова О.Ю., Ильченко З.А., Чалая П.И., Кузнецова Т.Ю. Проблемные вопросы антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердий в отдельных субъектах Российской Федерации в 2016-2019 гг.: результаты ретроспективного анализа "больших данных". Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):5901. https://doi.org/10.15829/1560-4071-20245901. EDN: DEAFDD

For citation:

Druzhilov M.A., Druzhilova O.Yu., Ilchenko Z.A., Chalaya P.I., Kuznetsova T.Yu. Problematic points of anticoagulant therapy for atrial fibrillation in certain Russian regions in 2016- 2019: results of a retrospective big data analysis. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):5901. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-20245901. EDN: DEAFDD