Перейти к:

Эхокардиографические показатели работы левого желудочка у пациентов, перенесших Q- и неQ-инфаркт миокарда

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5738

EDN: QWOSDJ

Аннотация

Цель. Выполнить динамическую оценку и сравнительный анализ неинвазивных параметров миокардиальной работы у пациентов c Q и неQ-инфарктом миокарда (ИМ) на протяжении 24 нед. наблюдения после реваскуляризации.

Материал и методы. Включено 95 пациентов с острым ИМ. На 7-9 сут. и через 24 нед. выполняли спекл-трекинг эхокардиографию с оценкой глобальной продольной (GLS), глобальной циркулярной (GCS) и глобальной радиальной деформации (GRS), индекса глобальной работы (GWI), глобальной конструктивной (GCW) и потерянной работы (GWW), эффективности глобальной работы (GWE) миокарда.

Результаты. С учетом наличия/отсутствия зубца Q на ЭКГ исследуемые лица были разделены на две группы: "Q-ИМ" — 66 пациентов (69,5%), "неQ-ИМ" — 29 (30,5%) человек. В группе "Q-ИМ" к 24-й нед. наблюдения большинство показателей миокардиальной работы были существенно ниже, чем в группе сравнения. В 1 группе GWE составила 93 (87; 96)% vs 96 (91; 97)% (р=0,04) во 2-й; GWI — 1429±444,1 и 1653,3±385,84 мм рт.ст. %, соответственно (р=0,02). Уровень GCW в группе "Q-ИМ" оказался равен 1640±477,8 мм рт.ст. % vs 1852,9±440,88 мм рт.ст. % в группе "неQ-ИМ" (р=0,04). В дальнейшем выявлен благоприятный прирост параметров GLS (р=0,01), GWI (р=0,04), GWE (р=0,01), GCW (р=0,03) в группе "неQ-ИМ".

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, что с помощью неинвазивных параметров миокардиальной работы можно оценивать транзиторную ишемическую дисфункцию вследствие феномена "оглушенного" миокарда, выраженную в различной степени у пациентов с Q-ИМ и неQ-ИМ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Олейников В.Э., Салямова Л.И., Голубева А.В., Вершинина О.Д., Чернова А.А., Донецкая Н.А. Эхокардиографические показатели работы левого желудочка у пациентов, перенесших Q- и неQ-инфаркт миокарда. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5738. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5738. EDN: QWOSDJ

For citation:

Oleynikov V.E., Salyamova L.I., Golubeva A.V., Vershinina O.D., Chernova A.A., Donetskaya N.A. Echocardiographic parameters of the left ventricle in patients after Q-wave and non-Q-wave myocardial infarction. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(2):5738. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5738. EDN: QWOSDJ

Ежегодно количество пациентов с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ) увеличивается на 15 млн человек [1]. Благодаря современным методам лечения смертность от ИМ за последние 30 лет снизилась более чем на 50%, но данный диагноз по-прежнему ассоциируется лишь с относительно благоприятным долгосрочным прогнозом. Это во многом обусловлено развитием дисфункции левого желудочка (ЛЖ) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [2].

В течение длительного времени в клинической практике на основании анализа электрокардиограммы выделяют ИМ без зубца Q (неQ-ИМ) и с зубцом Q (Q-ИМ). Причём последний традиционно ассоциировался с трансмуральным поражением миокарда, более тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. С начала ХХIв в результате успешного развития реперфузионной терапии АСС/АНА объявили о смене парадигмы Q-ИМ/неQ-ИМ на STEMI (ИМ с элевацией сегмента ST)/NSTEMI (ИМ без элевации сегмента ST) [3]. Новый подход позволил определять тактику ведения и лечения пациентов, в то время как клиническая значимость разделения больных на Q-ИМ и неQ-ИМ подверглась сомнению.

С развитием современных визуализирующих методик, в частности, магнитно-резонансной томографии с отсроченным контрастированием гадолинием, появилась возможность количественной оценки размеров инфаркта и выявления участков жизнеспособного миокарда. В ряде исследований было показано, что наличие патологического Q в большей степени зависит от обширности инфарктной зоны, чем от её глубины, хотя по мере увеличения трансмурального повреждения вероятность формирования зубца Q возрастает [4]. Обращает на себя внимание, что при субэндокардиальных неQ-ИМ обнаруживается более крупная периинфарктная зона потенциально жизнеспособного, но "оглушенного" миокарда. Ишемизированный миокард более уязвим к возникновению постинфарктной стенокардии, повторному ИМ и развитию фатальных аритмий. Этим объясняется тот факт, что долгосрочный прогноз у пациентов с неQ-ИМ аналогичен или даже хуже, чем у пациентов с Q-ИМ [5]. Поэтому классическое деление на Q-ИМ и неQ-ИМ всё же имеет клиническую обоснованность, что побуждает к тщательной оценке оглушенного миокарда, особенно, у пациентов с дисфункцией ЛЖ.

Оценка динамики восстановления жизнеспособного миокарда для адекватного подбора корригирующих вмешательств и формирования прогноза мотивирует поиск доступных методов его выявления [6]. Определенные надежды связаны с методом определения миокардиальной работы при помощи автоматизированного построения кривой давление-деформация на основе глобального продольного стрейна и постнагрузки на ЛЖ [7]. За последние несколько лет эта методика хорошо изучена у здоровых лиц, больных ХСН, артериальной гипертонией, при ресинхронизирующей терапии [8]. Однако параметрам миокардиальной работы у пациентов, перенесших острый ИМ, посвящены единичные сообщения [9].

Целью настоящего исследования является динамическая оценка и сравнительный анализ неинвазивных параметров миокардиальной работы при Q и неQ-ИМ на протяжении 24 нед. наблюдения.

Материал и методы

Проспективное открытое сравнительное одноцентровое клиническое исследование проводили на базе кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом, все пациенты подписывали информированное согласие.

В исследование было включено 95 пациентов с подтвержденным первичным ИМ с подъёмом сегмента ST (ИМпST): 86 мужчин и 9 женщин, средний возраст 57,4 (53; 63) года.

Критерии включения: возраст от 30 до 70 лет; первичный ИМпST, подтвержденный 12-канальной электрокардиографией (ЭКГ), коронароангиографией с выявлением инфаркт-связанной артерии, диагностически значимым повышением тропонина I.

Критерии невключения: стеноз ствола левой коронарной артерии >30%; повторный ИМ; ХСН выше II функционального класса в анамнезе; неконтролируемая артериальная гипертония; тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости; сахарный диабет 1 типа или 2 типа, инсулинопотребный; хроническая болезнь почек выше 3А стадии; активные заболевания печени; другие тяжелые сопутствующие заболевания.

Первичное чрескожное вмешательство было выполнено у 72 больных (75,8%), фармакоинвазивной реваскуляризации подверглись 20 (21,1%) человек. У 3 пациентов (3,1%) реперфузионная терапия не проводилась в связи с поздней госпитализацией.

По данным ЭКГ Q-ИМ определяли в соответствии с критериями Четвертого универсального определения [10].

Q-ИМ зарегистрировали у 66 (69,5%) включенных в исследование пациентов, неQ-ИМ — у 29 (30,5%).

Комплекс диагностических инструментальных обследований проводили на 7-9 сут. ИМпST и через 24 нед. после ИМпST.

При поступлении пациентов в стационар определяли уровень высокочувствительного тропонина-I на анализаторе Architect 12000 (Abbot, США), на 7-9 сут. определяли мозговой натрийуретический пептид (BNP) в крови на анализаторе Olympus AU480 (Olympus, Япония).

Трансторакальную эхокардиографию (ЭхоКГ) проводили на ультразвуковом сканере Vivid GE 95 Healthcare (США) с обработкой изображений на EchoPAC версии 202 (GE Healthcare). Оценивали конечный диастолический объем, конечный систолический объем, проиндексированные с учетом площади поверхности тела, индекс массы миокарда ЛЖ и фракцию выброса по методу Simpson biplan.

Для количественной оценки сократительной способности миокарда ЛЖ регистрировали глобальную продольную деформацию (GLS, %), глобальную циркулярную деформацию (GCS, %), глобальную радиальную деформацию (GRS, %) с использованием методики спекл-трекинг ЭхоК Г.

Рассчитывали показатели миокардиальной работы в автоматическом режиме: GWI (Global Work Index, мм рт.ст. %) — индекс глобальной работы; GCW (Global Constructive Work, мм рт.ст. %) — глобальная конструктивная работа; GWW (Global Wasted Work, мм рт.ст. %) — глобальная потерянная работа; GWE (Global Work Efficiency, %) — эффективность глобальной работы [7].

Пациенты получали всю стандартную терапию согласно Российским рекомендациям по ведению больных с ИМпST [11].

Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 13.0 (StatSoft Inc., США). При сопоставлении качественных признаков применяли критерий χ² с поправкой Йейтса для несвязанных выборок. При правильном распределении количественных показателей для анализа использовали t-тест Стьюдента для связанных и несвязанных выборок, данные представлены в виде M±SD. При неправильном распределении сравнение групп выполняли с использованием критерия Вилкоксона и критерия Манна-Уитни, соответственно; данные представлены как Me (Q 25%; 75%). При p<0,05 различия считались достоверными.

Результаты

Все обследуемые лица на 7-9 сут. после ИМпST были разделены на две группы в зависимости от наличия зубца Q на ЭКГ: группа "Q-ИМ" — 66 пациентов (69,5%); группа "неQ-ИМ" — 29 (30,5%) человек. Визит на 24 нед. наблюдения в группе "Q-ИМ" не прошли 4 человека (6,1%): 3 пациента (4,5%) из-за низкого комплаенса, 1 больной был госпитализирован в связи с COVID-19 (1,5%); в группе "неQ-ИМ" исследование не завершили 2 (6,9%) человека из-за утраты связи с ними.

Клинико-демографическая и анамнестическая характеристика групп представлена в таблице 1. Различия были зафиксированы по уровню высокочувствительного тропонина I — в группе пациентов "Q-ИМ" он был выше. Также обнаружена разница между группами по локализации инфаркт-связанной артерии: у пациентов группы "неQ-ИМ" чаще была поражена передняя нисходящая артерия (р=0,007), а в группе "Q-ИМ" — правая коронарная артерия (р=0,03). В группе "неQ-ИМ" тактика фармакоинвазивной реваскуляризации применялась гораздо реже, чем в группе сравнения (р=0,04).

Таблица 1

Сравнительная характеристика групп "неQ-ИМ" и "Q-ИМ"

Показатель | "неQ-ИМ" (n=29) | "Q-ИМ" (n=66) | р |

Передний ИМ/задний ИМ, n (%) | 21 (72,4)/8 (27,6) | 32 (48,5)/34 (51,5) | 0,053 |

Инфаркт-связанная артерия: | |||

Передняя нисходящая, n (%) | 20 (69) | 24 (36,4) | 0,007 |

Правая коронарная, n (%) | 3 (10,3) | 23 (34,8) | 0,03 |

Другие, n (%) | 2 (6,9) | 12 (18,2) | 0,3 |

Тромболизис, n (%) | 2 (6,9) | 19 (28,8) | 0,04 |

Время "боль-ЧКВ", мин | 335 (125; 870) | 270 (205; 505) | 0,4 |

вчТн I, пг/мл | 7824,55 (2750,3; 32768,8) | 26378,4 (5970,23; 58301,8) | 0,03 |

Возраст, лет | 57 (52; 60) | 58,3±8,4 | 0,09 |

Мужчины/женщины, n (%) | 25 (86,2)/4 (13,8) | 61 (92,4)/5 (7,6) | 0,6 |

Курение, n (%) | 22 (75,9) | 47 (71,2) | 0,8 |

Ишемическая болезнь сердца в анамнезе, n (%) | 10 (34,5) | 15 (22,7) | 0,3 |

Сахарный диабет неинсулинопотребный, n (%) | 1 (3,4) | 5 (7,6) | 0,8 |

Артериальная гипертензия в анамнезе, n (%) | 28 (96,6) | 58 (87,9) | 0,3 |

Отягощенная наследственность, n (%) | 9 (31) | 15 (22,7) | 0,5 |

Примечание: при правильном распределении данные представлены в виде M±SD;

при неправильном распределении данные представлены как Me (Q 25%; 75%).

Сокращения: вчТн I — высокочувствительный тропонин I, ИМ — инфаркт миокарда,

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство.

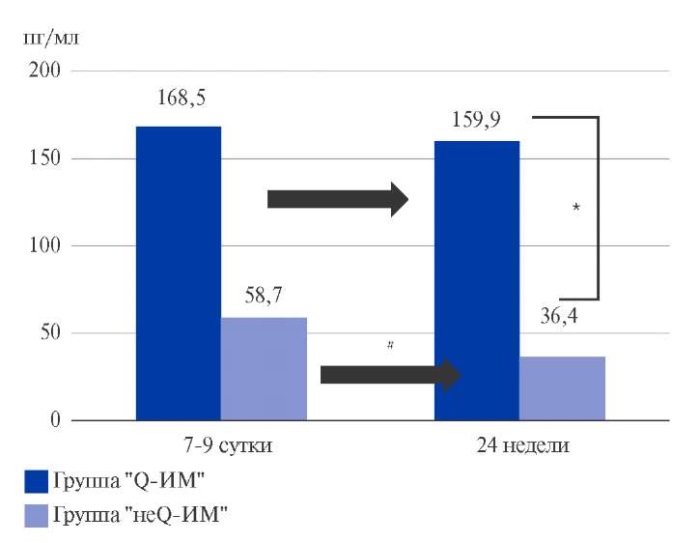

По уровню BNP на 7-9 сут. группы не различались между собой, однако к 24 нед. наблюдались межгрупповые различия (р=0,005). Кроме того, необходимо отметить достоверную динамику BNP у пациентов группы "неQ-ИМ" (рис. 1).

Рис. 1. Динамика уровня BNР в сравниваемых группах.

Примечание: * — р<0,05, достоверные различия по уровню BNP

при межгрупповом сравнении,

# — р<0,05, достоверные различия по уровню BNP в динамике.

Сокращение: BNP — мозговой натрийуретический пептид.

По данным ЭхоКГ стандартные показатели не выявили статистически значимых различий между группами на 7-9 сут. заболевания (табл. 2). Показатели работы миокарда также не имели достоверных различий на данном этапе исследования.

Таблица 2

Сравнительная характеристика эхокардиографических параметров

в группах "неQ-ИМ" и "Q-ИМ"

Показатель | "неQ-ИМ" | "неQ-ИМ" | "Q-ИМ" | "Q-ИМ" | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 |

7-9 сут. | 24 нед. | 7-9 сут. | 24 нед. | |||||

иКДО, мл/м² | 54,7 (44,4; 78,3) | 58,7±14,9 | 59,1±16,4 | 61±16,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |

иКСО, мл/м² | 23 (18,3; 33,2) | 25 (19,2; 31,6) | 26 (19,6; 34,8) | 27,3 (20,5; 30,8) | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 |

ФВ, % | 54,8±9,8 | 54,6±9,2 | 53,9±10,0 | 54,3±8,6 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |

ИММЛЖ, г/м² | 101 (80,7; 120,6) | 108,9±31,99 | 106 (95,8; 136) | 118,9±26 | 0,15 | 0,15 | 0,5 | 0,5 |

GLS, % | 16,3±4,5 | 18±4,4 | 16,82±6,2 | 16,8±5,9 | 0,7 | 0,3 | 0,01 | 0,9 |

GCS, % | 15,2±5,3 | 18,6±6,6 | 15,9±7 | 17,9±7 | 0,7 | 0,7 | 0,17 | 0,4 |

GRS, % | 19,1±12,1 | 20,7±11,1 | 20,6±11,9 | 17,2±12 | 0,87 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |

GWE, % | 94 (89,5; 96) | 96 (91; 97) | 94 (88; 97) | 93 (87; 96) | 0,99 | 0,04 | 0,01 | 0,9 |

GWI, мм рт.ст. % | 1508,4±407,5 | 1653,3±385,8 | 1476±456,9 | 1429±444,1 | 0,7 | 0,02 | 0,04 | 0,6 |

GCW, мм рт.ст. % | 1743±437,1 | 1852,9±440,9 | 1683±496,3 | 1640±477,8 | 0,9 | 0,04 | 0,03 | 0,6 |

GWW, мм рт.ст. % | 1270,5 (56; 160,5) | 72 (44; 114) | 94 (48; 178) | 100 (53; 166) | 0,9 | 0,07 | 0,15 | 0,7 |

Примечание: различия параметров Р1 — межгрупповые различия на 7-9 сут.;

Р2 — межгрупповые различия на сроке исследования 24 нед.,

Р3 — динамика в группе "неQ-ИМ", P4 —динамика в группе "Q-ИМ".

Значения представлены в скалярных величинах.

При правильном распределении данные представлены в виде M±SD.

При неправильном распределении данные представлены как Me (Q 25%, 75%).

Сокращения: иКДО — индекс конечного диастолического объёма,

иКСО — индекс конечного систолического объёма,

ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка,

ФВ — фракция выброса левого желудочка,

GCS — глобальная циркулярная деформация,

GCW — глобальная конструктивная работа,

GLS — глобальная продольная деформация,

GRS — глобальная радиальная деформация,

GWE — эффективность глобальной работы,

GWI — индекс глобальной работы,

GWW — глобальный показатель потерянной работы.

К 24 нед. наблюдения различий между группами по стандартным ЭхоКГ параметрам и параметрам деформации отмечено не было, но показатели неинвазивной работы миокарда, в частности, GWI, GWE, GCW в группе "Q-ИМ" были существенно ниже, что может свидетельствовать о более обширной зоне некроза и малом количестве клеток жизнеспособного миокарда в периинфарктной зоне в остром периоде ИМ.

Анализ внутригрупповой динамики ЭхоКГ параметров, деформационных характеристик и параметров миокардиальной работы в группе "Q-ИМ" достоверных изменений не выявил. В группе "неQ-ИМ" отмечено статистически значимое увеличение значений GLS, GWI, GWE, GCW к сроку наблюдения 24 нед.

Обсуждение

Оценка сократительной функции миокарда является одной из важнейших задач в клинической практике. Сложная биомеханика сердца обусловливает своеобразное скручивающее движение миокарда ЛЖ во время систолы, что во многом обеспечивает эффективную насосную функцию. Это достигается за счет трехслойного строения стенки сердца, где каждый слой имеет отличную от других геометрию миокардиального волокна и формирует специфическую спиральную архитектуру миокарда [12].

При ИМ ключевую роль в снижении скручивания и сокращения ЛЖ играет объем пораженного миокарда, нежели его локализация. При поражении только субэндокардиального слоя параметры деформации и скручивания чаще всего остаются неизменными. Однако по мере увеличения трансмуральности некроза и степени вовлечения среднего и субэпикардиальных слоёв отмечается развитие дисфункции как систолического скручивания, так и диастолического раскручивания [13]. Это, в свою очередь, может сопровождаться стойким и выраженным снижением деформационных характеристик миокарда, особенно у пациентов с Q-ИМ, отражающим больший объём повреждения.

В формировании систолической и диастолической дисфункции наряду с обширностью зоны некроза большое значение имеют участки поврежденного и ишемизированного, но жизнеспособного миокарда [14].

Различают две формы ишемической дисфункции миокарда с потенциально обратимым восстановлением функции поврежденного миокарда: гибернацию и станнирование. Гибернация миокарда, феномен, описанный впервые в работе S. Rahimtoola в 1984г, представляет собой стойкое угнетение функции жизнеспособного миокарда ЛЖ, возникающее вследствие его гипоперфузии, которая может быть частично или полностью восстановлена при уменьшении потребности в кислороде или при увеличении его доставки [15]. Оглушение миокарда ("станнированный миокард") — постишемическая контрактильная дисфункция жизнеспособного миокарда, сохраняющаяся после реперфузии. На практике эти два явления не требуют дифференцировки, поскольку наличие сохраненного метаболизма в клетках миокарда и восстановление сократительной способности сердца позволило объединить варианты обратимой дисфункции сердечной мышцы термином "жизнеспособный миокард".

Патогенез данных феноменов до конца не изучен. На сегодняшний день выделяют две основные гипотезы, описывающие механизмы, ответственные за развитие обратимой дисфункции. Первая из них предполагает повреждение мембран кардиомиоцитов и сократительного аппарата свободными кислородными радикалами, которое происходит в течение первых нескольких минут после реперфузии. Вторая гипотеза ведущую роль отводит изменению потока ионов кальция с последующей внутриклеточной перегрузкой и развитием дисфункции саркоплазматического ретикулума. Что, в свою очередь, приводит к снижению чувствительности миофиламентов к кальцию и разобщению процессов возбуждения-сокращения [16].

Определение жизнеспособности поврежденного миокарда играет весомую роль в формировании прогноза и открывает новые возможности для своевременной терапии как ранних, так и поздних осложнений ИМ. Перспективным направлением в идентификации станнирующего миокарда в повседневной клинической практике представляется оценка неинвазивных параметров миокардиальной работы [17].

В исследовании Lustosa P, et al., проведенном на одной группе пациентов с ИМпST, были получены результаты, свидетельствующие о восстановлении функции миокарда, через 3 мес. после ИМпST. Значения GWI возросли на 34,8%, GCW — на 37,2%, а показатель GWE увеличился с 93% до 95% (р<0,001). Стоит отметить, что в этом исследовании GWW не изменился через 3 мес. наблюдения. Авторы предполагают, что улучшение параметров GWI, GCW и GWE у пациентов с ИМпST может отражать феномен "оглушенного" миокарда, тогда как стабильность показателя GWW с течением времени может свидетельствовать о необратимом повреждении и развитии нежизнеспособной рубцовой ткани [18].

Результаты настоящего исследования выявили значительное улучшение значений GWI, GCW и GWE через 24 нед. после ИМпST у пациентов с неQ-ИМ, получавших адекватную терапию. Это дает основания предполагать, что отсутствие патологического зубца Q свидетельствует о большем объеме жизнеспособного миокарда, восстановившего к 24-й нед. свою функциональную состоятельность. Тогда как, у больных с Q-ИМ наличие крупной инфарктной зоны (подтверждаемое достоверно более высоким высокочувствительным тропонином I) и ограниченной области оглушенного миокарда обуславливает отсутствие значимой динамики показателей миокардиальной работы.

Заключение

Полученные результаты позволяют предположить, что неинвазивные параметры миокардиальной работы могут оценивать транзиторную ишемическую дисфункцию, выраженную в различной степени у пациентов с Q-ИМ и неQ-ИМ и обусловленную развитием феномена "оглушенного" миокарда. Для подтверждения этой гипотезы потребуются дальнейшие исследования, сравнивающие параметры миокардиальной работы с более точными методами определения инфарктной зоны и участков жизнеспособного миокарда.

Отношения и деятельность. Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда, проект № 23-75-01078.

Список литературы

1. Бойцов С.А., Шахнович Р.М., Эрлих А.Д. и др. Регистр острого инфаркта миокарда. РЕГИОН-ИМ - Российский регистр острого инфаркта миокарда. Кардиология. 2021; 61(6):41-51. doi:10.18087/cardio.2021.6.n1595.

2. Puymirat E, Schiele F, Steg PG, et al. FAST-MI investigators. Determinants of improved one-year survival in non-ST-segment elevation myocardial infarction patients: insights from the French FAST-MI program over 15 years. Int J Cardiol. 2014;177(1):281-6. doi:10.1016/j.ijcard.2014.09.023.

3. Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with unstable angina and non-ST-segment elevation myocardial infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients With Unstable Angina). J Am Coll Cardiol. 2000;36(3):970-1062. doi:10.1016/s0735-1097(00)00889-5.

4. Song L, Ma X, Zhao X, et al. Validation of black blood late gadolinium enhancement (LGE) for evaluation of myocardial infarction in patients with or without pathological Q-wave on electrocardiogram (ECG). Cardiovasc Diagn Ther. 2020;10(2):124-134. doi:10.21037/cdt.2019.12.11.

5. Yang H, Pu M, Rodriguez D, et al. Ischemic and viable myocardium in patients with non-Q-wave or Q-wave myocardial infarction and left ventricular dysfunction: a clinical study using positron emission tomography, echocardiography, and electrocardiography. J Am Coll Cardiol. 2004;43(4):592-8. doi:10.1016/j.jacc.2003.07.052.

6. Кенжаев М.Л., Аляви А.Л., Кенжаев С.Р. и др. Обратимая дисфункция миокарда у больных острыми формами ишемической болезни сердца//Вестник экстренной медицины. 2018; 2: 100-104

7. Иванов С.И., Алёхин М.Н. Неинвазивные показатели работы миокарда в оценке систолической функции левого желудочка. Кардиология. 2020;60(3):80–88. doi: 10.18087/cardio.2020.3.n925.

8. Олейников В.Э., Смирнов Ю.Г., Галимская В.А. и др. Новые возможности оценки сократимости левого желудочка методом двухмерной speckle tracking эхокардиографии. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(3):79-85. doi:10.29001/2073-8552-2020-35-3-79-85.

9. Meimoun P, Abdani S, Stracchi V, et al. Usefulness of Noninvasive Myocardial Work to Predict Left Ventricular Recovery and Acute Complications after Acute Anterior Myocardial Infarction Treated by Percutaneous Coronary Intervention. J Am Soc Echocardiogr. 2020;33(10):1180-1190. doi:10.1016/j.echo.2020.07.008.

10. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Executive Group on behalf of the Joint European Society of Cardiology (ESC)/American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA)/World Heart Federation (WHF) Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). J Am Coll Cardiol. 2018;72(18):2231-2264. doi:10.1016/j.jacc.2018.08.1038.

11. Российское кардиологическое общество (РКО). Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4103. doi:10.15829/29/1560-4071-2020-4103

12. Захарова В.П., Трембовецкая Е.М., Савчук Т.В. Новые аспекты строения миокарда желудочков сердца. Сердце и сосуды. 2014;3:35-43.

13. Павлюкова Е.Н., Кужель Д.А., Матюшин Г.В. и др. Ротация, скручивание и раскручивание левого желудочка: физиологическая роль и значение в клинической практике. РФК. 2015;11(1):68-78. doi 10.20996/1819-6446-2015-11-1-68-78

14. Kloner RA. Stunned and Hibernating Myocardium: Where Are We Nearly 4 Decades Later? J Am Heart Assoc. 2020;9(3):e015502. doi:10.1161/JAHA.119.015502.

15. Rahimtoola SH. The hibernating myocardium. Am Heart J. 1989;117(1):211-21. doi:10.1016/0002-8703(89)90685-6.

16. Guaricci AI, Bulzis G, Pontone G, et al. Current interpretation of myocardial stunning. Trends Cardiovasc Med. 2018;28(4):263-271. doi:10.1016/j.tcm.2017.11.005

17. Coisne A, Fourdinier V, Lemesle G, et al. Clinical significance of myocardial work parameters after acute myocardial infarction. Eur Heart J Open. 2022;2(3):oeac037. doi:10.1093/ehjopen/oeac037.

18. Lustosa RP, Fortuni F, van der Bijl P, et al. Changes in Global Left Ventricular Myocardial Work Indices and Stunning Detection 3 Months After ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Am J Cardiol. 2021;157:15-21. doi:10.1016/j.amjcard.2021.07.012.

Об авторах

В. Э. ОлейниковРоссия

Олейников Валентин Эливич — д. м. н., профессор, зав. кафедрой "Терапия"

Пенза

Л. И. Салямова

Россия

Салямова Людмила Ивановна — к. м. н., доцент кафедры "Терапия"

Пенза

А. В. Голубева

Россия

Голубева Алена Владимировна — к. м. н., старший преподаватель кафедры "Терапия"

Пенза

О. Д. Вершинина

Россия

Вершинина Ольга Дмитриевна — аспирант кафедры "Терапия"

Пенза

А. А. Чернова

Россия

Чернова Ангелина Андреевна — аспирант кафедры "Терапия"

Пенза

Н. А. Донецкая

Россия

Донецкая Наталья Александровна — зав. отделением лучевой диагностики

Пенза

Дополнительные файлы

- Возможность восстановления контрактильности жизнеспособного миокарда после инфаркта миокарда (ИМ) мотивирует поиск доступных методов его раннего выявления.

- Неинвазивные параметры миокардиальной работы, кроме GWW, при Q-ИМ имели более низкие значения по сравнению с неQ-ИМ.

- Улучшение параметров GLS, GWI, GWE, GCW при "неQ-ИМ", вероятно, свидетельствует о восстановлении сократительной функции "оглушенного миокарда".

Рецензия

Для цитирования:

Олейников В.Э., Салямова Л.И., Голубева А.В., Вершинина О.Д., Чернова А.А., Донецкая Н.А. Эхокардиографические показатели работы левого желудочка у пациентов, перенесших Q- и неQ-инфаркт миокарда. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5738. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5738. EDN: QWOSDJ

For citation:

Oleynikov V.E., Salyamova L.I., Golubeva A.V., Vershinina O.D., Chernova A.A., Donetskaya N.A. Echocardiographic parameters of the left ventricle in patients after Q-wave and non-Q-wave myocardial infarction. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(2):5738. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5738. EDN: QWOSDJ