Перейти к:

Применение методов внутрисосудистой физиологии в клинической практике: двухлетние данные российского регистра

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5622

EDN: YUWLSY

Аннотация

Цель. Анализ применения в клинической практике способов внутрисосудистой оценки коронарной физиологии на основе двухлетних данных Российского регистра по использованию внутрисосудистых методов визуализации и физиологии.

Материал и методы. С 2021г в Российский регистр по использованию внутрисосудистых методов визуализации и физиологии (РеВИЗ) внесены данные 7967 исследований у 3932 пациентов, из которых 3086 (38,7%) составили исследования внутрисосудистой физиологии. В 2021г в регистре участвовали 13 отделений из 9 городов, в 2022г — 20 отделений из 11 городов. При хронической ишемической болезни сердца выполнено 2484 (80,5%) исследования, при остром коронарном синдроме (ОКС) — 598 (19,4%).

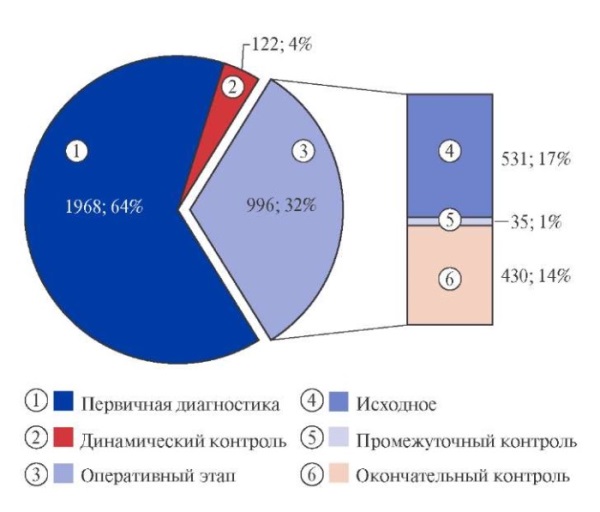

Результаты. В 2022г в регистр включено в 1,9 раза больше внутрисосудистых функциональных исследований по сравнению с 2021г. Вклад различных клиник был неравномерным, 75,7% исследований выполнено в трех отделениях. Использование негиперемических индексов преобладало над гиперемическими (58%), причем при ОКС они применялись втрое чаще. Исследованию подвергались все коронарные артерии, чаще всего — передняя нисходящая артерия. В качестве первичной диагностики выполнено 1968 (63,8%) исследований, с целью динамического контроля — 122 (3,9%), на оперативном этапе — 996 (32,3%). В 85,5% (2638) наблюдений функциональная оценка гемодинамической значимости стеноза непосредственно повлияла на тактику лечения.

Заключение. Данные РеВИЗ свидетельствуют о существенной роли функциональных методов среди способов внутрисосудистой диагностики в практике отечественных клиник, участвующих в регистре. Регистр продемонстрировал их использование в качестве первичной диагностики в 2 раза чаще, чем при стентировании коронарных артерий. Некоторые показания к активному применению методов внутрисосудистой физиологии — при ОКС, поражении ствола левой коронарной артерии — на сегодняшний момент являются дискутабельными и требуют дальнейших исследований.

Ключевые слова

Для цитирования:

Демин В.В., Бабунашвили А.М., Кислухин Т.В., Костырин Е.Ю., Шугушев З.Х., Ардеев В.Н., Меркулов Е.В., Матчин Ю.Г., Губаренко Е.Ю., Кочергин Н.А., Семитко С.П., Ануфриев А.А., Тер-Акопян А.В., Тепляков Д.В., Зауралов О.Е., Арутюнян Г.К., Атанесян Р.В., Асадов Д.А., Игнатов В.А., Азаров А.В. Применение методов внутрисосудистой физиологии в клинической практике: двухлетние данные российского регистра. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5622. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5622. EDN: YUWLSY

For citation:

Demin V.V., Babunashvili A.M., Kislukhin T.V., Kostyrin E.Yu., Shugushev Z.Kh., Ardeev V.N., Merkulov E.V., Matchin Yu.G., Gubarenko E.Yu., Kochergin N.A., Semitko S.P., Anufriev A.A., Ter-Akopyan A.V., Teplyakov D.V., Zauralov O.E., Arutyunyan G.K., Atanesyan R.F., Asadov D.A., Ignatov V.A., Azarov A.V. Application of intravascular physiology methods in clinical practice: two-year data from the Russian registry. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(2):5622. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5622. EDN: YUWLSY

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний остается наиболее актуальной проблемой здравоохранения. В 2021г в Российской Федерации выполнено 258325 чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), что составляет 74,2% от общего количества произведенных рентгенэндоваскулярных вмешательств [1]. Данные только инвазивной коронарографии не позволяют точно определить, какие стенозы вызывают ишемию и требуют лечения, особенно у пациентов с многососудистым поражением, а также с острым коронарным синдромом (ОКС). Целенаправленная реваскуляризация гемодинамически значимых поражений приводит к уменьшению стенокардии и улучшению клинических результатов [2], а стенозы, которые не вызывают ишемию, можно лечить безопасно и эффективно, назначив оптимальную медикаментозную терапию [3]. Появление и развитие методов внутрисосудистой визуализации и физиологии позволило более точно оценивать как характер, так и гемодинамическую значимость поражения. Измерение фракционного резерва кровотока (ФРК) стало золотым стандартом для определения функциональной значимости пограничного стеноза [4]. Исследование Fractional Flow Reserve vs Angiography for Multivessel Evaluation (FAME) положило начало новому этапу в реваскуляризации миокарда, основанному на физиологии коронарных артерий. Пятилетние результаты многоцентрового рандомизированного исследования FAME, в котором сравнивалось ЧКВ под контролем ФРК и ЧКВ под контролем ангиографии при многососудистом поражении, говорят о долгосрочной безопасности ЧКВ под контролем ФРК [5].

В настоящее время во многих клиниках Российской Федерации накоплен достаточно большой опыт применения методов внутрисосудистой физиологии и визуализации. Тем не менее, несмотря на высокий рекомендательный класс и мощную доказательную базу, доля ЧКВ с применением методов внутрисосудистой физиологии в России крайне мала и составляет 0,8% (2137) от общего числа стентирований коронарных артерий [1]. Одна из причин сложившейся ситуации — малое количество исследований, изучающих возможности внутрисосудистых методов диагностики, и отсутствие аналитических материалов по их применению в России.

Заполнить данный пробел призван Российский регистр по использованию внутрисосудистых методов визуализации и физиологии — РеВИЗ, задачами которого являются систематизация, научный анализ и клиническая оценка результатов использования данных высокотехнологичных методов в России на основе детализированной статистики [6].

Целью данного исследования является анализ применения в клинической практике способов внутрисосудистой оценки коронарной физиологии на основе двухлетних данных РеВИЗ.

Материал и методы

Российский регистр по использованию внутрисосудистых методов визуализации и физиологии функционирует с 2021г, первая форма заполнена 20 января 2021г1. Структура, задачи и возможности регистра описаны ранее [6]. Регистр представляет собой базу данных о выполненных исследованиях, не содержащую персональной информации о пациентах. Содержание опросника совершенствуется и детализируется год от года; в варианте 2022г опросник включал 14 разделов и 184 параметра. За 2021 и 2022гг в регистр внесены данные 7967 исследований у 3932 пациентов. Из всех форм 3086 (38,7%) составили исследования внутрисосудистой физиологии, выполненные с целью определения функциональной значимости стеноза и контроля результатов ЧКВ. Остальную часть составили методы внутрисосудистой визуализации — внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оптическая когерентная томография в различных вариантах.

В 2021г методы исследования коронарной физиологии были представлены в опроснике в двух вариантах — ФРК и моментальный резерв кровотока (МРК), поскольку применение других негиперемических индексов, помимо МРК, было возможно только в одной клинике из участвовавших в регистре. В 2022г различные виды негиперемических индексов — МРК, Diastolic hyperemia-Free Ratio (DFR), Resting Full-Cycle Ratio (RFR), Diastolic Pressure Ratio (DPR) — учитывались отдельно. Помимо регистрации способа оценки функционального резерва кровотока, фиксировалось наличие и вид гиперемического агента, а также путь его введения (внутривенно или внутрикоронарно). В тех случаях, когда методы внутрисосудистой физиологии использовались для контроля результатов выполненного эндоваскулярного вмешательства, оптимальным считался результат при значениях МРК (или других негиперемических индексов) >0,9, ФРК >0,85, субоптимальным или неоптимальным (при оценке в комплексе с ангиографическими данными) — МРК ≤0,9, ФРК ≤0,85.

В 2021г данные для регистра были предоставлены 13 клиниками из 9 городов России; в 2022г — 20 отделениями из 19 клиник и 11 городов (выбыли 3 отделения, включились в регистр 10). Функциональные внутрисосудистые исследования в разном количестве выполнялись во всех 23 клиниках.

Исследования функционального резерва кровотока преобладали при хронической ишемической болезни сердца (ИБС) — 2484 (80,5%). Вместе с тем большую часть составили исследования при ОКС — 598 (19,4%). Единичные измерения выполнены при сердечно-легочных фистулах — 3, а также при поражении висцеральных (почечных) артерий — 1. Доля исследований у мужчин составила 74,0% (2282). Средний возраст пациентов составил 61,6±10,6 лет. Часть исследований — 35 (1,1%) была выполнена в комбинации с внутрисосудистой визуализацией и/или ангиографией (ко-регистрация). В 84,9% (2620) наблюдений у пациента в рамках одной процедуры производилось несколько исследований — или в качестве контрольных, или при изучении разных сосудов. В 72,7% (2243) это были одинаковые по характеру исследования, в 12,2% (842) использовались разные диагностические модальности, включая внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оптическую когерентную томографию.

Внутрисосудистые функциональные исследования проводились на аппаратах: s5, s5i, Core, Core M2 (Philips/Volcano); iLab, Polaris (Boston Scientific), C7XR, Ilumien, Ilumien Optis (ABBOTT/St.Jude). Для исследований использовались проводники с датчиками 7 видов от трех производителей.

Статистический анализ данных был выполнен с помощью системы Jamovi 2.3.28. Непрерывные переменные с нормальным распределением представлены как среднее значение (SD). Отображение прироста и убыли производилось с помощью анализа динамических рядов.

Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и этическим аспектам Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, п. 15 ст. 37 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Локальный комитет по биоэтике при ГБУЗ СОККД им. В. П. Полякова (Самара) рассмотрел цели и план проведения данного исследования и дал о нем свое положительное заключение. До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

Результаты

Доля внутрисосудистых функциональных исследований по отношению к общему числу зарегистрированных форм составила в 2021г 40,5%, в 2022 — 37,9%, в среднем за 2 года — 38,7%. Абсолютный прирост общего количества исследований с применением методов внутрисосудистой физиологии в 2022г по отношению к 2021г составил 954 исследования, темп прироста — 89,5%. Вклад трех ведущих клиник (ЦКБ "РЖД-Медицина", ГБУЗ "Самарский ОККД им. В. П. Полякова", ГБУЗ ЛО "Всеволожская КМБ") в общее количество функциональных исследований составил 75,7% (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение использованных методов оценки внутрисосудистой физиологии

|

Вид исследования |

Количество (n=3086) |

|

Негиперемические индексы, n (%) |

1794 (58%) |

|

DFR, n (%) |

121 (3,9%) |

|

DPR, n (%) |

2 (0,06%) |

|

RFR, n (%) |

543 (17,6%) |

|

МРК, n (%) |

1063 (34,4%) |

|

Ангио-МРК ко-регистрация, n (%) |

30 (1%) |

|

Ангио-ВСУЗИ-МРК ко-регистрация, n (%) |

35 (1,1%) |

|

Гиперемические индексы, n (%) |

1292 (42%) |

|

ФРК, n (%) |

1290 (41,8%) |

|

Pd/Pa с гиперемическим агентом, n (%) |

2 (0,06%) |

Сокращения: ВСУЗИ — внутрисосудистое ультразвуковое исследование,

МРК — моментальный резерв кровотока, ФРК — фракционный резерв кровотока,

DFR — Diastolic hyperemia-Free Ratio, DPR — Diastolic Pressure Ratio,

Pd/Pa — distal coronary pressure/aortic pressure ratio, RFR — Resting Full-Cycle Ratio.

Среди методов внутрисосудистой физиологии превалирующее значение имели негиперемические индексы, их доля составила 58% — 1794 исследования (табл. 2). Среди негиперемических индексов преобладающим остается появившийся первым МРК, хотя с 2022г стали активно применяться и иные модификации, разработанные другими производителями. В качестве гиперемического агента в 432 исследованиях (33,4%) применялся аденозинтрифосфат с внутривенным введением, в 859 (66,5%) — папаверин с внутрикоронарным введением, и в двух исследованиях — контрастное вещество интракоронарно.

Таблица 2

Распределение методов внутрисосудистой физиологии

в зависимости от патологии коронарных артерий

|

Хроническая ИБС (n=2484) |

ОКС (n=598) |

Всего (n=3086) |

|

|

Негиперемические индексы, n (%) |

1314 (52,9%) |

445 (74,4%) |

1729 (56%) |

|

Гиперемические индексы, n (%) |

1137 (45,8%) |

151 (25,3%) |

1288 (41,7%) |

|

Физиология + визуализация, n (%) |

33 (1,3%) |

2 (0,3%) |

65 (2,1%) |

Сокращения: ИБС — ишемическая болезнь сердца, ОКС — острый коронарный синдром.

Исследования коронарной физиологии при ОКС составили почти пятую часть от всего объема — 19,4%. Распределение методов внутрисосудистой физиологии в зависимости от патологии коронарных артерий представлено в таблице 3. Обращает на себя внимание, что при хронической ИБС частота применения гиперемических и негиперемических индексов была достаточно близкой, в то время как при ОКС негиперемические индексы использовались втрое чаще.

Таблица 3

Целевая коронарная артерия, подвергнутая исследованию

|

Коронарная артерия (n=3162) |

n (%) |

|

Ствол левой коронарной артерии |

92 (2,9%) |

|

Передняя нисходящая артерия |

1696 (53,6%) |

|

Огибающая артерия |

535 (16,9%) |

|

Правая коронарная артерия |

601 (19%) |

|

Ветвь тупого края |

92 (2,9%) |

|

Диагональная ветвь |

78 (2,5%) |

|

Промежуточная ветвь |

38 (1,2%) |

|

Задняя нисходящая ветвь |

19 (0,6%) |

|

Задняя боковая ветвь |

8 (0,6%) |

|

Венозный шунт |

2 (0,06%) |

|

Маммаро-коронарный шунт |

1 (0,03%) |

В основном оценка функциональной значимости стеноза проводилась в магистральных эпикардиальных артериях — передней нисходящей артерии, огибающей артерии (ОА), правой коронарной артерии, количество выполненных исследований в которых составляет 2832, и существенно реже — в более мелких ветвях. Обращает на себя внимание, что методы функциональной оценки в т. ч. использовались при поражении ствола левой коронарной артерии (ЛКА). При данном типе поражения всего было выполнено 93 (3%) исследования: 57 исследований при изолированном поражении ствола ЛКА, 32 исследования — при комбинации поражения ствол ЛКА-передней нисходящей артерии и 4 исследования при поражении ствола ЛКА-ОА. Данные 58 (63%) исследований позволили отказать в эндоваскулярной операции, по результатам 20 (21,7%) исследований было принято решение о необходимости реваскуляризации миокарда эндоваскулярным методом, остальные были выполнены в качестве контроля результатов операции.

По цели исследования внутрикоронарные функциональные методы образовали две группы: выполнявшиеся на диагностическом этапе или в рамках рентгенхирургической операции (рис. 1). В качестве первичной диагностики, без последующей операции, было выполнено 1968 исследований (63,8%). Еще 122 процедуры (3,9%) было проведено с целью динамического контроля — для оценки отдаленных результатов вмешательства, программированного контроля в случае отказа от операции при первичной диагностике, или с научной целью. На оперативном этапе выполнено 996 исследований (32,3%). В этой группе преобладали измерения на исходном этапе операции, достаточно много было контрольных исследований и всего 1,1% составили промежуточные, когда по их результатам требовалось дополнительное воздействие. Это в 10 раз меньше, чем при использовании в качестве контроля внутрисосудистой визуализации (11,9%).

Рис. 1. Цель исследования.

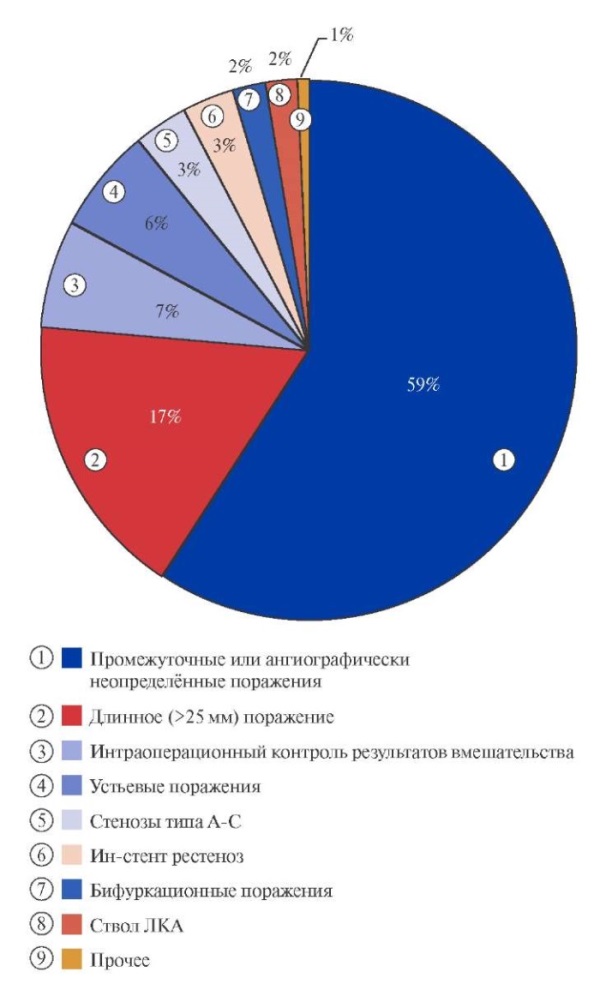

При составлении опросника регистра были выделены избранные показания для исследования коронарных артерий. После расширения данного перечня до 16 пунктов он стал носить практически исчерпывающий характер. Наиболее частыми показаниями для применения внутрисосудистых методов физиологии по итогам двух лет являлись: наличие промежуточного или ангиографически неопределённого поражения — 2368 исследований, длинное (>25 мм) поражение — 686, интраоперационный контроль результатов вмешательства — 257, устьевые поражения — 250, ин-стент рестенозы — 124 (рис. 2).

Рис. 2. Избранные показания для коронарных артерий.

Примечание: прочее — подозрение на нестабильные поражения

(тромб, диссекция, разрыв бляшки и т. п.),

программированное контрольное исследование,

подбор оптимальных размеров инструментов, аорто-коронарный шунт.

Сокращение: ЛКА — левая коронарная артерия.

В 2638 наблюдениях (85,5%) оценка гемодинамической значимости стеноза методом измерения МРК и/или ФРК непосредственно повлияла на тактику лечения (при этом в целом в регистре данные внутрисосудистой физиологии и визуализации оказали влияние на тактику лечения в 70% случаев). Не было неожиданностью, что по результатам 68,7% функциональных исследований пациентам было отказано в эндоваскулярной операции и рекомендована оптимальная медикаментозная терапия или коронарное шунтирование. Решение о выполнении ЧКВ было принято по данным 612 (23,2%) исследований. По результатам ещё 159 (6%) исследований было решено выполнить эндоваскулярную операцию следующим этапом. Неоптимальный результат операции, потребовавший дополнительного воздействия вследствие недорасправления и/или малаппозиции стента, и диссекции интимы, зафиксирован в 30 исследованиях (1,1%). Программированное контрольное исследование назначено по данным 26 (1%) исследований. Изменения тактики лечения не было по данным 448 (14,5%) исследований, т. к. они были выполнены в качестве окончательного контроля интервенционного вмешательства и результат ангиопластики считался оптимальным.

Для оценки непосредственного результата коронарного стентирования было выполнено 591 исследование (рис. 3). В 91% наблюдений получен оптимальный результат по данным функциональных методов, в 9% потребовалась дополнительная коррекция в связи с субоптимальным или неоптимальным результатом.

Рис. 3. Непосредственный результат эндоваскулярного вмешательства на коронарных артериях.

При применении внутрисосудистых методов физиологии осложнений зарегистрировано не было, за исключением единственного случая выраженной гипотензии, потребовавшего медикаментозной терапии. Развитие гипотензии было обусловлено ведением гиперемического агента.

Обсуждение

Данные РеВИЗ свидетельствуют, что внутрисосудистые функциональные исследования составляют значительную часть от общего числа внутрисосудистых методов, используемых в клиниках-участниках регистра, причем, в отличие от внутрисосудистого ультразвука и оптической когерентной томографии, эта доля остается достаточно стабильной в течение всего времени с момента начала работы регистра. Несмотря на относительно небольшое количество участников регистра по отношению к общему количеству отделений в стране, результаты достаточно репрезентативны. В частности, в 2021г 13 участников регистра составляли только 3,3% от всех отделений России, при этом они выполнили 49,9% от всех функциональных внутрисосудистых исследований [1]. Вместе с тем количество выполненных исследований в различных клиниках весьма неравномерно. Несмотря на то, что исследования коронарного резерва выполнялись во всех клиниках, участвовавших в регистре, >75% от общего числа процедур, как упоминалось выше, выполнено всего в трех наиболее активных отделениях.

По данным ряда исследований, реваскуляризация миокарда под контролем МРК не уступала таковой под контролем ФРК в отношении развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. Напротив, при измерении МРК снижалась продолжительность ЧКВ и неблагоприятные процедурные события, связанные с введением гиперемического агента [2]. По данным исследований DEFINE-FLAIR и МРК-SWEDEHEART, ЧКВ под контролем ФРК и ЧКВ под контролем МРК у пациентов с хронической ИБС и ОКС имели сопоставимые результаты [2][7].

Данные РеВИЗ подтверждают возрастающее значение негиперемических индексов и их преобладание в клинической практике над классическим определением ФРК, особенно наглядно проявившееся при ОКС, соотношение между МРК и ФРК составило 445 (74,4%)/153 (25,3%). Доля измерения негиперемических индексов в регистре РеВИЗ составила 56% (1729), процедурных осложнений, связанных с этим методом, зафиксировано не было. Применение разных индексов зависит от наличия и возможностей аппаратуры, имеющейся в каждом из отделений. Эквивалентность новых индексов ранее внедренному МРК и использование тех же самых пороговых значений ещё требуют дополнительных доказательств, но это, скорее всего, только вопрос времени.

На сегодняшний день крупные исследования, изучающие внутрисосудистые методы физиологии, исключают поражение ствола ЛКА [8]. Почти вся доказательная база принятия решения о стентировании ствола ЛКА основана только на визуальной ангиографической оценке (исследования EXCEL и NOBLE). При этом большая часть исследований продолжает фокусироваться на определении оптимальной методики стентирования и контроля вмешательства на стволе ЛКА с помощью методов внутрисосудистой визуализации, а не на том, следует ли вмешиваться в первую очередь [9][10]. В российский регистр РеВИЗ внесено 93 (3%) исследования внутрисосудистой физиологии при поражении ствола ЛКА. По результатам 58 (63%) исследований было отказано в эндоваскулярной операции, по данным 20 (21,7%) — принято решение о необходимости реваскуляризации миокарда методом ЧКВ, остальные были выполнены в качестве контроля результатов операции.

Констатируя полученные данные, следует отметить, что вопрос использования физиологической оценки поражения в стволе ЛКА нельзя считать решенным. Приведенные цифры в основном получены на основе данных всего двух клиник. Консенсуса в вопросе, могут ли данные ФРК и/или негиперемических индексов служить критерием для выбора тактики лечения ствола ЛКА, и особенно, быть основанием для отказа в операции, нет как в научном сообществе в целом, так и среди участников РеВИ З.

Применение методов внутрисосудистой физиологии при ОКС является еще одним дискутабельным и не до конца решенным вопросом. Требует подтверждения как безопасность выбора тактики реваскуляризации при ОКС на основе этих исследований, так и применимость тех же критериев оценки значимости поражения, что и для хронической ИБС. В РеВИЗ было внесено 598 (19,4%) исследований, выполненных при ОКС. Частота измерения индексов покоя (445, 74,4%) была выше практически в 3 раза, чем ФРК (151, 25,3%). И лишь по результатам 158 (26,4%) исследований было принято решение о выполнении эндоваскулярной операции следующим этапом. Таким образом, в полной этапной реваскуляризации миокарда методом ЧКВ нуждался 1 пациент из 4.

Несмотря на то, что для ряда клиник, активно участвующих в регистре, внутрисосудистые функциональные исследования при ОКС являются рутинными, возможно, преждевременно рекомендовать этот опыт для повсеместного применения. Вероятно, группа пациентов, которым было отказано в операции при ОКС на основании функциональных данных, нуждается в тщательном динамическом контроле.

Ангио-МРК и ангио-ВСУЗИ-МРК ко-регистрация — это новые методики исследования, позволяющие наглядно представить связь морфологических изменений и значений резерва кровотока, отражающих функциональную значимость стенозов, на едином изображении [11-13]. Кроме того, возможно выполнение "виртуального стентирования" на целевом участке артерии, и получение прогностического значения МРК после операции, параметры которого сопоставимы с действительными результатами. Также при тройной ко-регистрации можно оценить морфологическое состояние зоны имплантации стента и избежать неполного покрытия атеросклеротической бляшки и недораскрытия стента, которые являются предиктором неблагоприятных отдаленных результатов [14]. В РеВИЗ за 2 года ангио-МРК ко-регистрация была использована 30 раз (1%), ангио-ВСУЗИ-МРК ко-регистрация — 35 (1,1%). Методы применялись в четырех центрах — участниках регистра, из них 46 (70,8%) исследований было выполнено в ГАУЗ "Оренбургская областная клиническая больница им. В. И. Войнова". 63 (97%) исследования применены при стабильной ИБС и лишь 2 (3%) — у пациентов с ОКС. Безусловно, в будущем именно при ОКС такая комплексная оценка может быть наиболее востребованной.

Ограничения исследования. Качественная и количественная оценка данных исследований проводилась в каждом отделении, участвующем в регистре, самостоятельно, что не исключает субъективных оценок результатов и различных тактических подходов.

В текущем дизайне регистра не предусмотрено отслеживание отдаленных результатов, что снижает возможности оценки значения использованных внутрисосудистых методов для клинического исхода. С 2024г предполагается отслеживать как результаты лечения оперированных больных, так и судьбу пациентов, которым было отказано в операции исходя из данных внутрисосудистой диагностики.

Заключение

Двухлетние данные РеВИЗ свидетельствуют о стабильно значимой роли функциональных методов оценки в практике отечественных клиник. Рутинное использование внутрисосудистой физиологии позволяет более дифференцированно подходить к показаниям к эндоваскулярному лечению, уменьшая количество ненужных стентирований при пограничных поражениях коронарных артерий. РеВИЗ продемонстрировал возрастающую роль функциональных методов при состояниях, когда его окончательная роль еще не определена — ОКС, поражении ствола ЛКА. Отмечается преобладание частоты применения негиперемических индексов над гиперемическими. Весьма перспективными являются методы ко-регистрации, сочетающие в себе оценку функциональной значимости поражения и морфологии атеросклеротической бляшки.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. https://imv-data.ru.

Список литературы

1. Алекян Б. Г., Григорьян А. М., Стаферов А. В. и др. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов в Российской федерации — 2021 год. Эндоваскулярная хирургия. 2022;9,(специальный выпуск):5-67. doi:10.24183/2409-4080-2022-9S-S254.

2. Escaned J, Ryan N, Mejía-Rentería H, et al. Safety of the Deferral of Coronary Revascularization on the Basis of Instantaneous Wave-Free Ratio and Fractional Flow Reserve Measurements in Stable Coronary Artery Disease and Acute Coronary Syndromes.JACC Cardiovasc Interv. 2018;11(15):1437-49. doi:10.1016/j.jcin.2018.05.029.

3. Gelman A, Carlin JB, Nallamothu BK. Objective Randomised Blinded Investigation With Optimal Medical Therapy of Angioplasty in Stable Angina (ORBITA) and coronary stents: A case study in the analysis and reporting of clinical trials. Am Heart J. 2019;214:54-9. doi:10.1016/j.ahj.2019.04.011.

4. Neumann FJ, Sousa-Uva M, Ahlsson A, et al.; ESC Scientific Document Group. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019;40(2):87-165. doi:10.1093/eurheartj/ehy394.

5. Wang TD. Considering ISCHEMIA in the Context of FAME and FAME 2: A Call for the Universal Adoption of Invasive Ischemia-Guided Coronary Intervention Approach in Chronic Coronary Syndrome. Acta Cardiol Sin. 2020;36(2):93-6. doi:10.6515/ACS.202003_36(2).20200303A.

6. Демин В. В., Бабунашвили А. М., Шугушев З. Х. и др. Российский регистр по использованию внутрисосудистых методов визуализации и физиологии: итоги первого года. Диагностическая и интервенционная радиология. 2022;16(3):27-39. doi:10.25512/DIR.2022.16.3.03.

7. Götberg M, Berntorp K, Rylance R, et al. 5-Year Outcomes of PCI Guided by Measurement of Instantaneous Wave-Free Ratio Versus Fractional Flow Reserve. J Am Coll Cardiol. 2022;79(10):965-74. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.030.

8. Modi BN, van de Hoef TP, Piek JJ, Perera D. Physiological assessment of left main coronary artery disease. EuroIntervention. 2017;13(7):820-7. doi:10.4244/EIJ-D-17-00135.391.

9. Hunter GW, Sharma V, Varma C, Connolly D. The EXCEL Trial: The Interventionalists' Perspective. Eur Cardiol. 2021;16:e01. doi:10.15420/ecr.2020.32.

10. Holm NR, Mäkikallio T, Lindsay MM, et al. NOBLE investigators. Percutaneous coronary angioplasty versus coronary artery bypass grafting in the treatment of unprotected left main stenosis: updated 5-year outcomes from the randomised, non-inferiority NOBLE trial. Lancet. 2020;395(10219):191-9. doi:10.1016/S0140-6736(19)32972-1.

11. Sacha J, Lipski P, Feusette P. Angiographic co-registration of instantaneous wave-free ratio and intravascular ultrasound improves functional assessment of borderline lesions in the coronary artery. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2018;14(1):107-8. doi:10.5114/aic.2018.74366.

12. Ono M, Serruys PW, Patel MR, et al. A prospective multicenter validation study for a novel angiography-derived physiological assessment software: Rationale and design of the radiographic imaging validation and evaluation for Angio-МРК (ReVEAL МРК) study. Am Heart J. 2021;239:19-26. doi:10.1016/j.ahj.2021.05.004.

13. Демин В. В., Мурзайкина М. М., Демин Д. В. и др. Совместная регистрация данных внутрисосудистого ультразвукового сканирования, коронарной ангиографии и функционального резерва кровотока в режиме реального времени. Диагностическая и интервенционная радиология. 2022;16(4):6-15. doi:10.25512/DIR.2022.16.4.01.

14. Демин В. В., Мурзайкина М. М., Демин Д. В. и др. Совместная регистрация данных ангиографии, внутрисосудистой визуализации и физиологии при интервенционных вмешательствах на коронарных артериях. Оренбургский медицинский вестник. 2022;X;3(39):22-8.

Об авторах

В. В. ДеминРоссия

Виктор Владимирович Демин — д. м. н., зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, профессор кафедры клинической медицины ИПО

Оренбург

А. М. Бабунашвили

Россия

Автандил Михайлович Бабунашвили — д. м. н., профессор, зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии, профессор кафедры интервенционной кардиоангиологии ИПО

Москва

Т. В. Кислухин

Россия

Темур Владимирович Кислухин — зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Самара

Е. Ю. Костырин

Россия

Евгений Юрьевич Костырин — врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Самара

З. Х. Шугушев

Россия

Заурбек Хасанович Шугушев — д. м. н., профессор, руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии, зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Москва

В. Н. Ардеев

Россия

Владимир Николаевич Ардеев — зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Всеволожск

Е. В. Меркулов

Россия

Евгений Владимирович Меркулов — д. м. н., зав. 1-ым отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, в. н. с. отдела рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

Москва

Ю. Г. Матчин

Россия

Юрий Георгиевич Матчин — д. м. н., зав. 2-ым отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Москва

Е. Ю. Губаренко

Россия

Евгений Юрьевич Губаренко — зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Барнаул

Н. А. Кочергин

Россия

Никита Александрович Кочергин — к. м. н., зав. лабораторией тканевой инженерии и внутрисосудистой визуализации

Кемерово

С. П. Семитко

Россия

Сергей Петрович Семитко. — д. м. н., директор центра Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии, профессор кафедры интервенционной кардиоангиологии ИПО

Москва

А. А. Ануфриев

Россия

Андрей Алексеевич Ануфриев — зав. отделением рентгенэндоваскулярной хирургии

Курск

А. В. Тер-Акопян

Россия

Армен Вигенович Тер-Акопян — д. м. н., зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Москва

Д. В. Тепляков

Россия

Дмитрий Валентинович Тепляков — зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Санкт-Петербург

О. Е. Зауралов

Россия

Олег Евгеньевич Зауралов — к. м. н., врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Всеволожск

Г. К. Арутюнян

Россия

Гоар Кимовна Арутюнян — к. м. н., н. с. отдела рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, 1-ое отделение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения

Москва

Р. В. Атанесян

Россия

Руслан Вагифович Атанесян — к. м. н., врач 2-го отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения

Москва

Д. А. Асадов

Россия

Джамиль Арифович Асадов — врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии, доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии ИПО

Москва

В. А. Игнатов

Россия

Владимир Алексеевич Игнатов. — зав. отделением рентгенохирургических методов,

Челябинск

А. В. Азаров

Россия

Алексей Викторович Азаров — к. м. н., зав. отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма; в. н. с., доцент кафедры интервенционной кардиоангиологии ИПО,

Москва

Дополнительные файлы

- В 2021г создан первый Российский регистр по использованию внутрисосудистых методов визуализации и физиологии (РеВИЗ).

- Рутинное использование внутрисосудистой физиологии позволяет более дифференцированно определять показания к чрескожному коронарному вмешательству.

- Целенаправленная реваскуляризация гемодинамически значимых поражений коронарных артерий приводит к уменьшению стенокардии и улучшению клинических результатов.

- Данные РеВИЗ подтверждают возрастающее значение негиперемических индексов (моментальный резерв кровотока) и их преобладание в клинической практике над классическим определением фракционного резерва кровотока.

Рецензия

Для цитирования:

Демин В.В., Бабунашвили А.М., Кислухин Т.В., Костырин Е.Ю., Шугушев З.Х., Ардеев В.Н., Меркулов Е.В., Матчин Ю.Г., Губаренко Е.Ю., Кочергин Н.А., Семитко С.П., Ануфриев А.А., Тер-Акопян А.В., Тепляков Д.В., Зауралов О.Е., Арутюнян Г.К., Атанесян Р.В., Асадов Д.А., Игнатов В.А., Азаров А.В. Применение методов внутрисосудистой физиологии в клинической практике: двухлетние данные российского регистра. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5622. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5622. EDN: YUWLSY

For citation:

Demin V.V., Babunashvili A.M., Kislukhin T.V., Kostyrin E.Yu., Shugushev Z.Kh., Ardeev V.N., Merkulov E.V., Matchin Yu.G., Gubarenko E.Yu., Kochergin N.A., Semitko S.P., Anufriev A.A., Ter-Akopyan A.V., Teplyakov D.V., Zauralov O.E., Arutyunyan G.K., Atanesyan R.F., Asadov D.A., Ignatov V.A., Azarov A.V. Application of intravascular physiology methods in clinical practice: two-year data from the Russian registry. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(2):5622. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5622. EDN: YUWLSY