Перейти к:

Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при тромбозе глубоких вен нижних конечностей

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5537

EDN: AWHTBC

Аннотация

Цель. Оценить возможности ультразвуковой эластографии сдвиговой волной для определения возраста тромба глубоких вен нижних конечностей, эффективности терапии прямыми антикоагулянтами и выбора тактики ведения пациента.

Материал и методы. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, дополненное эластографией сдвиговой волной с определением среднего, минимального и максимального модуля Юнга, провели 98 пациентам с острым, подострым и хроническим тромбозом подвздошной и бедренной вен в 1, 3 и 6 сутки госпитализации. По величине коэффициента детерминации линии тренда (R2) медиан модуля Юнга венозного тромба на разных стадиях тромбоза оценивали статическую значимость изменений данного показателя. Показатели диагностической информативности модуля Юнга рассчитывали, сопоставляя с данными гистологии 17 тромбов, удаленных при оперативном вмешательстве.

Результаты. По мере повышения возраста тромба как подвздошной, так и бедренной вены медиана максимального, среднего и минимального модуля Юнга на всех стадиях тромбоза устойчиво повышалась (R2=0,99). Медиана среднего модуля Юнга на острой стадии определилась <17 кПа; на подострой стадии — в диапазоне 17-32 кПа и хронической — >32 кПа. По данным эластографии сдвиговой волной у пациентов с острой и подострой стадией тромбоза к 6 дню антикоагулянтной терапии жесткость тромба увеличивалась (R2=0,91-0,96), тогда как в группе с хроническим тромбозом наблюдали лишь тенденцию ее снижения. Диагностическая информативность исследования тромба ультразвуковой эластографией сдвиговой волной относительно результата его гистологического исследования оказалась достаточной для использования в клинической практике. При остром тромбозе бедренной вены показанием для радикального лечения составили значения среднего модуля Юнга ≤8,1 кПа, минимального модуля Юнга ≤1,7 кПа (чувствительность, специфичность, положительная и отрицательная предсказательные ценности варьировали в области 64,3-88,9%); при подостром — соответственно ≤23,0 кПа и ≤11,3 кПа (55,6-100%).

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что диагностическая информативность показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной является достаточной для определения стадии тромбоза глубоких вен нижних конечностей в клинической практике.

Ключевые слова

Для цитирования:

Акрамова Э.Г., Капустина Е.П. Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при тромбозе глубоких вен нижних конечностей. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5537. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5537. EDN: AWHTBC

For citation:

Akramova E.G., Kapustina E.P. Shear wave elastography for lower extremity deep vein thrombosis. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(2):5537. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5537. EDN: AWHTBC

Рутинным методом диагностики тромбоза глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей является ультразвуковое дуплексное сканирование, оценивающее эхогенность, подвижность, протяженность и реканализацию тромба, но не позволяющее надежно дифференцировать возраст тромба, вынуждая ориентироваться на клинико-анамнестические данные, характеризующиеся большой субъективностью. Возраст тромба играет решающую роль при выборе лечения ТГВ: применение антикоагулянтов, катетер-направленный тромболизис, механическая тромбэктомия и т. д. [1].

Современные ультразвуковые сканеры оснащены программой эластографии, позволяющей дать качественную и количественную характеристику жесткости тканей, что широко используют в клинической практике при дифференциальной диагностике патологий печени, щитовидной и предстательной желез [2][3]. Подавляющее число публикаций по оценке плотности венозных тромбов является экспериментальными с использованием метода компрессионной эластографии, результаты которой во многом зависят от опыта и квалификации исследователя [4-6]. Заключение Всемирной федерации ультразвуковой диагностики в медицине и биологии о клиническом использовании ультразвуковой эластографии свидетельствует о большей воспроизводимости и меньшей субъективности (в силу технических особенностей проведения исследования) варианта эластографии сдвиговой волной [7]. Однако с момента первой публикации о применении эластографии сдвиговой волной у двух пациентов с ТГВ в 2003г до марта 2023г появились лишь единичные клинические исследования по его использованию в условиях стационара [8].

Цель исследования: оценить возможности ультразвуковой эластографии сдвиговой волной для определения возраста тромба глубоких вен нижних конечностей, эффективности терапии прямыми антикоагулянтами и выбора тактики ведения пациента.

Материал и методы

В анализ включены результаты обследования 98 пациентов с тромбозом подвздошной и бедренной вен, госпитализированных в медико-санитарную часть ФГАОУ ВО Казанского федерального университета с января 2022г по июнь 2023г. Острой стадией ТГВ считали появление симптомов за <2 нед. до обращения за медицинской помощью, подострой — на протяжении от 2 нед. до 3 мес. и хронической — >3 мес. [9]. Статистически значимые различия распространенности клинико-анамнестических характеристик между группами с тромбозом подвздошной и бедренной вен отсутствовали (табл. 1).

Таблица 1

Распространенность клинико-анамнестических характеристик среди пациентов

с тромбозом подвздошной и бедренной вен, абс./%

|

Клинико-анамнестические характеристики |

Подвздошная вена, n=40 |

Бедренная вена, n=58 |

|

Пол: |

||

|

— мужчины |

21/52,5 |

31/53,4 |

|

— женщины |

19/47,5 |

27/46,6 |

|

Возраст: |

||

|

— <40 лет |

10/25,0 |

7/12,1 |

|

— 41-60 лет |

5/12,5 |

21/36,2 |

|

— >60 лет |

25/62,5 |

30/51,7 |

|

Сроки появления симптомов тромбоза: |

||

|

— <2 нед. |

22/55,0 |

31/53,5 |

|

— 2 нед. — 3 мес. |

13/32,5 |

17/29,3 |

|

— >3 мес. |

5/12,5 |

10/17,2 |

|

Сопутствующая патология: |

21/52,5 |

23/39,6 |

|

— инсульт и/или паралич нижних конечностей |

3/7,5 |

2/3,4 |

|

— злокачественные новообразования, химиотерапия |

4/10,0 |

3/5,2 |

|

— пневмония |

0 |

2/3,4 |

|

— применение эстроген-гестагенных препаратов |

2/5,0 |

1/1,7 |

|

— венозный тромбоз и/или ТЭЛА в анамнезе |

2/5,0 |

3/5,2 |

|

— постельный режим >3 сут. |

3/7,5 |

2/3,4 |

|

— беременность и ближайший (до 6 нед.) послеродовый период |

3/7,5 |

2/3,4 |

|

— перенесенная COVID-19 в течение 1 мес. |

2/5,0 |

3/5,2 |

|

— ранний послеоперационный период (до 4 нед.) |

2/5,0 |

3/5,2 |

|

— травма |

0 |

2/3,4 |

Сокращение: ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии.

С первого дня госпитализации в качестве начальной антикоагулянтной терапии пациенты получали нефракционированный гепарин по 5000 ЕД подкожно каждые 6 ч. В отсутствии роста активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в 1,5-2 раза от исходного уровня кратность введения увеличивали до 6 раз в сут. Лицам с тромбозом подвздошного сегмента и при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) назначали внутривенную инфузию первичным болюсом 5000 ЕД и последующую 1250 ЕД/ч до достижения величины АЧТВ в 1,5-2 раза выше исходных значений. На 6-е сут. при отсутствии ультразвуковых признаков прогрессирования тромбоза пациентов переводили на пероральные антикоагулянты в стандартных дозах [10].

Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей проводили на аппарате Aixplorer (Supersonic Imagine, Франция) конвексным (1-6 МГц) и линейным (2-10 МГц) датчиками в первый, третий и шестой день госпитализации. Оценивали проксимальный уровень тромба, его эхогенность, степень стеноза просвета вены и длину флотирующей части [11]. Эластографию сдвиговой волной применяли для количественной оценки жесткости проксимального сегмента венозного тромба после стандартного ультразвукового исследования. Датчик фиксировали без компрессии и движения после визуализации в продольной плоскости просвета вены, содержащей тромб. Используя программу эластографии сдвиговой волной, выводили изображение в прямоугольной области, называемой Q-box, включающее сосудистую стенку, просвет тромбированной вены и паравазальные ткани. Для снижения подвижности флотирующего тромба эластографию проводили на фоне задержки дыхания. По результатам измерения жесткости в трех контрольных точках, последовательно устанавливаемых вручную на тромб, с окнами измерения одинакового диаметра, на расстоянии 1-2 мм от стенки сосуда программа в полуавтоматическом режиме рассчитывала среднее (Е mean), минимальное (Е min) и максимальное значения (Е max) модуля Юнга в единицах килопаскаль (кПа).

Гистологическое исследование 17 тромбов, полученных в ходе оперативного вмешательства, провели с окрашиванием эозинофилом и гематоксилином. При наличии в микропрепарате негемолизированных тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов тромбоз относили к острой стадии; при выявлении "глыбок" и лизиса форменных элементов крови — к подострой; коллагеновых волокон и капилляров с пролиферацией интимы — к хронической [12].

Статистическую обработку данных проводили с использованием надстройки для Microsoft Excel AtteStat: версия 12.0.5 (И. П. Гайдышев, Россия). Вид распределения рядов определяли по критерию Колмогорова-Смирнова, статистическую значимость различий —непараметрическим методом по критерию Манна-Уитни. За критический уровень значимости при проверке статистических гипотез приняли p<0,05. Значения модуля Юнга представлены медианой с 25% и 75% квартилями: Ме [Q1; Q3]. Динамику показателей оценивали по коэффициенту детерминации линии тренда (R²): чем больше его значение, тем выше соответствие фактического ряда и тренда; при значении R²<0,6 точность прогноза снижается. Показатели диагностической информативности (чувствительность, специфичность, прогностическая ценность положительного и отрицательного результата) медиан модуля Юнга рассчитывали, сопоставляя с данными гистологии 17 тромбов, удаленных при оперативном вмешательстве.

Работа одобрена локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 24.10.2023 (протокол № 43). Все участники исследования подписывали информированное добровольное согласие.

Результаты

По результатам дуплексного сканирования вен нижних конечностей 98 пациентов уровень тромботической окклюзии в 40,8% случаев регистрировали в подвздошной вене и 59,2% в бедренной.

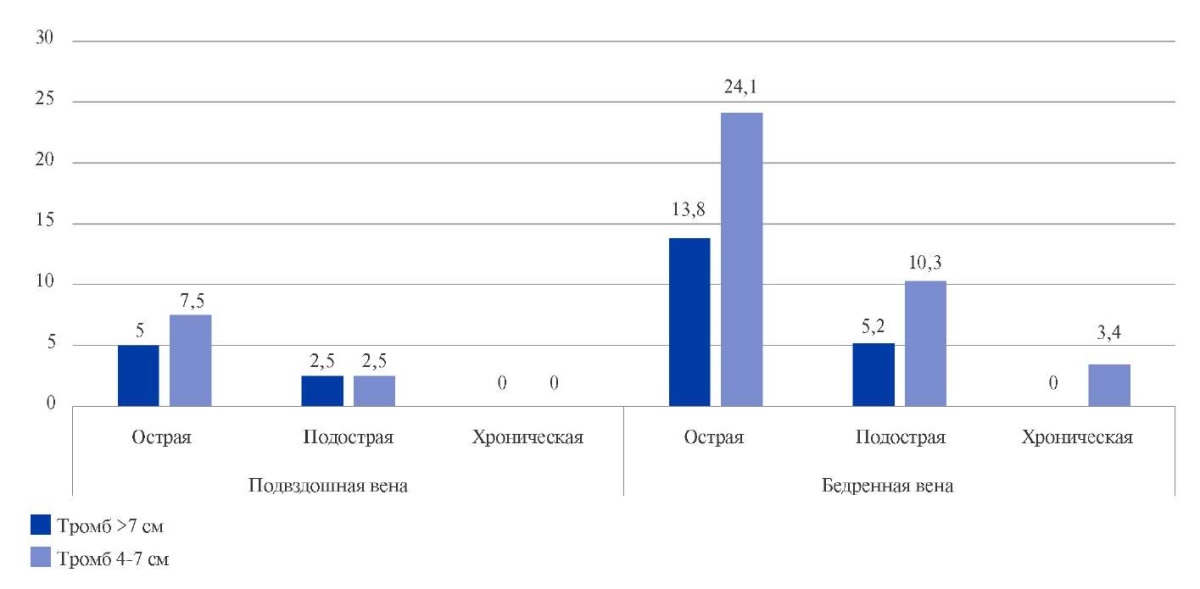

ТЭЛА, подтвержденная рентгеновской компьютерной томографией, диагностирована у 41,4% обследованных с тромбозом бедренной вены и у 25% подвздошной вены, при большей частоте флотирующего тромба в бедренной вене (56,8%), чем в подвздошной (17,5%), p=0,0002 (рис. 1). Наиболее часто ТЭЛА и/или флотирующий тромб наблюдали при тромбозе бедренной вены (в 79,3% случаев) нежели подвздошной (в 42,5% случаев) — p=0,0004.

Рис. 1. Частота визуализации флотирующего тромба

при тромбозе подвздошной (n=40) и бедренной (n=58) вен разной стадии, %.

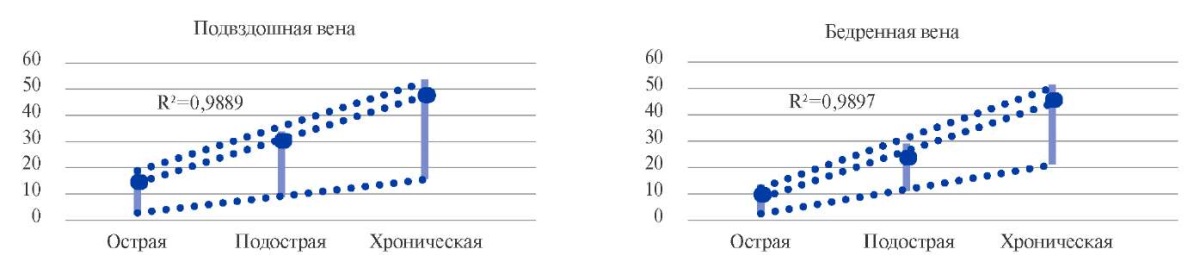

Ультразвуковая эластография сдвиговой волной венозных тромбов установила, что по мере перехода от острой до хронической стадии ТГВ значения медиан максимального, среднего и минимального модуля Юнга возрастали (рис. 2).

Рис. 2. Медиана максимального, среднего и минимального модуля Юнга

тромба в подвздошной и бедренной венах на разных стадиях, кПа.

Показатели модуля Юнга между группами пациентов с подострой и хронической стадиями тромбоза подвздошной и бедренной вен статистически значимо не различались (табл. 2). На острой стадии окклюзии бедренной вены значения модуля Юнга были значимо ниже, чем при аналогичном поражении подвздошной вены (p=0,002-0,03).

Таблица 2

Медиана (Me) и квартили [ Q1; Q3] максимального, минимального

и среднего значения модуля Юнга (кПа) венозного тромба

в первый день госпитализации, кПа

|

Показатели модуля Юнга |

Острая стадия, n=53 |

Подострая стадия, n=30 |

Хроническая стадия, n=15 |

|

Подвздошная вена |

|||

|

Mean |

14,5 [ 12,2; 17,3] |

30,3 [ 23,2; 32,6] |

47,7 [ 32,7; 46,0] |

|

Min |

3,0 [ 2,1; 5,7] |

8,7 [ 4,0; 12,0] |

15,7 [ 10,0; 15,3] |

|

Max |

19,9 [ 14,7; 26] |

33,7 [ 31; 39] |

53,7 [ 44,3; 52,7] |

|

Бедренная вена |

|||

|

Mean |

9,7 [ 7,6; 13,6]* |

23,7 [ 15,3; 33,2] |

45,5 [ 38,3; 54,7] |

|

Min |

2,7 [ 0,7; 3,7]* |

11,3 [ 4,5; 16,2] |

21,2 [ 20,0; 23,7] |

|

Max |

13,4 [ 11,3; 16,7]* |

29,0 [ 23,3; 40,2] |

51,3 [ 47; 66,3] |

Примечание: * — статистически значимое различие

между показателями подвздошной и бедренной вены.

На фоне терапии прямыми антикоагулянтами медиана среднего модуля Юнга в группе с острой стадией тромбоза подвздошной вены возрастала от 1-го к 6-му дню госпитализации до 18,3 кПа [ 15,0; 21,0], p=0,02 и бедренной — до 15,7 кПа [ 12,0; 17,7], p=0,003; в группе с подострой стадией до 36,4 кПа [ 31,5; 38,0], p=0,01 и 30,3 кПа [ 20,5; 31,5], p=0,05, соответственно (коэффициенты детерминации линий тренда медиан варьировали в области равной 0,91-0,96). В группе с хронической стадией наблюдали лишь тенденцию снижения данного показателя: при тромбозе подвздошной вены до 42,3 кПа [ 26,2; 34,5], бедренной — до 40,5 кПа [ 31,9; 44,3].

Неэффективная антикоагулянтная терапия у 14 пациентов в острой стадии тромбоза и у 15 лиц с подострой определила необходимость оперативного вмешательства. Гистологическое исследование удаленного тромба выполнили в 17 случаях: 15 — из бедренной вены и 2 — из подвздошной.

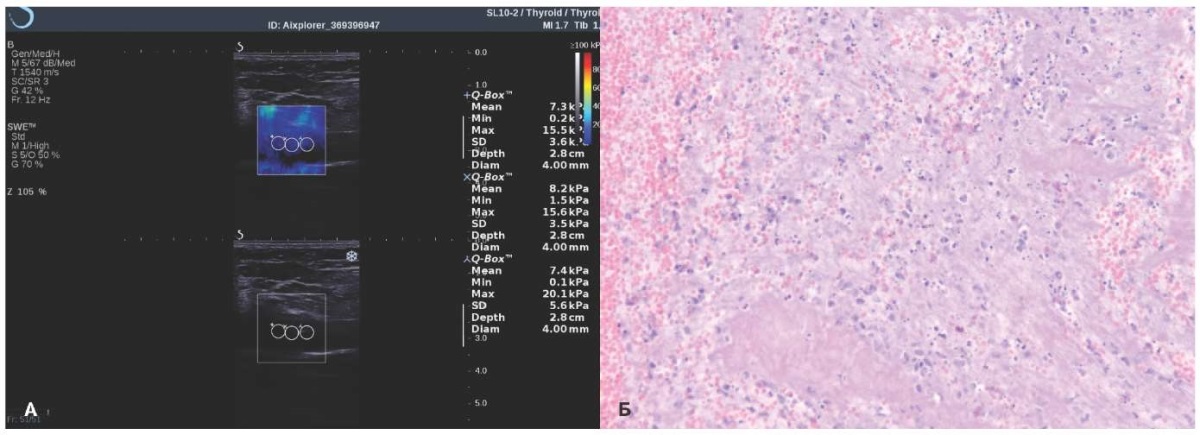

В восьми микропрепаратах тромбов, извлеченных из бедренной вены, присутствовали негемолизированные тромбоциты, эритроциты и лейкоциты, характерные для острой стадии тромбоза (рис. 3). Дооперационное дуплексное сканирование бедренной вены с использованием эластографии сдвиговой волной установило медианы среднего, минимального и максимального модуля Юнга тромба равными 7,8 кПа [ 7,1; 8,1]; 1,2 кПа [ 0,9; 1,7] и 14,4 кПа [ 11,7; 16,7], соответственно.

Рис. 3. Флотирующий тромб в поверхностной бедренной вене на острой стадии:

А —изображение эластографии сдвиговой волной,

Б — микропрепарат венозного тромба.

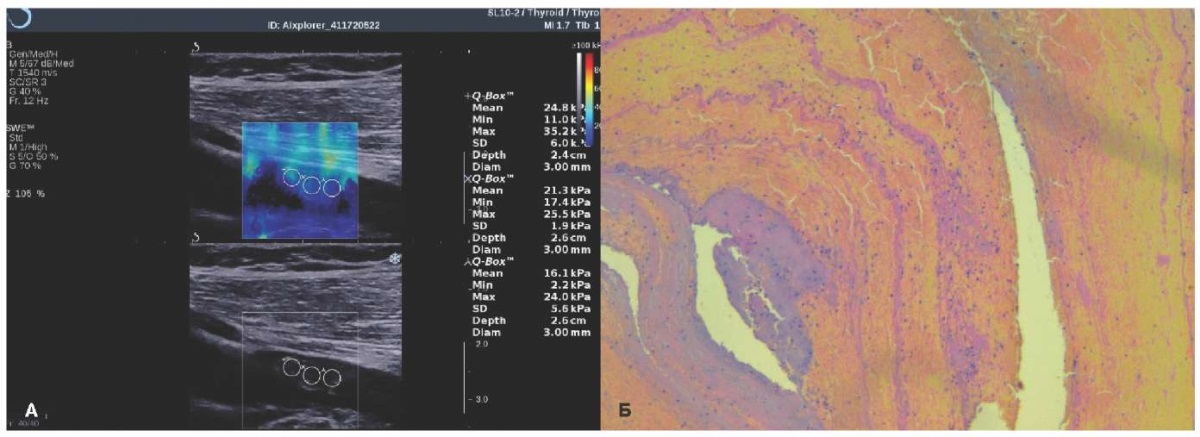

В семи микропрепаратах тромбов, извлеченных из бедренной вены, присутствовали "глыбки" и лизис форменных элементов крови, что соответствует патологоанатомическим признакам подострой стадии тромбоза (рис. 4). Медианы среднего, минимального и максимального модуля Юнга этих тромбов до операции соответствовали 23,0 кПа [ 19,7; 23,0]; 11,3 кПа [ 8,0; 11,3] и 29,7 кПа [ 23,0; 29,7].

Рис. 4. Неокклюзивный тромб в подвздошной вене на подострой стадии:

А — изображение эластографии сдвиговой волной,

Б — микропрепарат венозного тромба.

Сопоставление результатов гистологического исследования тромбов, извлеченных из бедренной вены в ходе операции, и дооперационной ультразвуковой эластографии сдвиговой волной позволило рассчитать диагностическую информативность модуля Юнга (табл. 3). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что при выборе тактики ведения пациента ориентироваться на величину максимального модуля Юнга не следует из-за низкой специфичности (30%) и положительной предсказательной ценности (39,1%) в острой стадии, отрицательной предсказательной ценности (42,9%) в подострой стадии. Достаточной диагностической информативностью на обеих стадиях тромбоза бедренной вены обладали значения среднего и минимального модуля Юнга, отражающие степень жесткости тромба, которая потребует оперативного удаления: при остром тромбозе значения менее 8,1 и 1,7 кПа; при подостром — менее 23,0 и 11,3 кПа, соответственно.

Таблица 3

Диагностическая информативность показателей модуля Юнга

для оперативного вмешательства в острой и подострой стадиях

тромбоза бедренной вены, %

|

Модуль Юнга, кПа |

Чувствительность |

Специфичность |

Положительная предсказательная ценность |

Отрицательная предсказательная ценность |

|

Острая стадия |

||||

|

Mean ≤8,1 Min ≤1,7 Max ≤16,7 |

81,8 81,8 81,8 |

80 75 30 |

69,2 64,3 39,1 |

88,9 88,2 75 |

|

Подострая стадия |

||||

|

Mean <23,0 Min <11,3 Max <29,7 |

66,7 66,7 66,7 |

100 100 60 |

100 100 80 |

55,6 55,6 42,9 |

Обсуждение

При установлении длительности формирования венозных тромбов, как правило, исходят из клинико-анамнестических данных, которые в отдельных случаях могут быть искажены из-за перенесенной операции и/или травмы (бессимптомное течение), беременности пациентки (нетипичные симптомы) и других причин [12]. Определение возраста тромба по его эхогенности при дуплексном сканировании вен нижних конечностей и деление его на острую (гипоэхогенный), подострую (гетерогенный) и хроническую (гиперэхогенный) стадии имеют свои ограничения: при одинаковой ультразвуковой эхогенности ткани различаются по жесткости, эластичности, плотности и упругости [7]. Дополнение эластографией сдвиговой волной модифицирует субъективную оценку возраста венозного тромба визуально по эхогенности в объективную за счет полуавтоматической цифровой технологии измерения эластичности. Сдерживающим фактором широкого применения метода эластографии сдвиговой волной при ТГВ нижних конечностей, вероятно, является отсутствие утвержденных количественных параметров тромба разных стадий. Сравнение данных разных исследователей сложно из-за ориентации на различную длительность отдельных стадий ТГВ. Одни авторы исходят из того, что 0-2 ч — острая стадия, 72 ч — 30 дней — подострая стадия и 30 дней — 6 мес. — хроническая стадия; другие — <2 нед., 2 нед. — 6 мес. и >6 мес., соответственно [5][8]. В данном исследовании острой стадией считали формирование тромба в течение <2 нед., подострой — от 2 нед. до 3 мес. и хронической — >3 мес. [9]. Исходя из полученных результатов и границ 25% и 75% квартилей, внутри которых находятся 50% наиболее типичных, близких к центральному значений, предлагаем ориентироваться на величину среднего модуля Юнга на острой стадии <17 кПа; подострой — в диапазоне 17-32 кПа и хронической — >32 кПа1.

Компрессионная эластография у 17 пациентов с ТГВ, проведенная в 2013г, выявила, что в 88% случаев тромб на фоне антикоагулянтной терапии становился мягким и неоднородным, а в 12% не изменялся [13]. Различие в реакции тромбов объяснили индивидуальным ответом на антикоагулянтную терапию и морфологической структурой тромба. Эластография сдвиговой волной 16 пациентам с ТГВ не обнаружила значимых изменений модуля Юнга под влиянием антикоагулянтных препаратов [14]. В нашем исследовании использование прямых антикоагулянтов у пациентов с ТГВ острой и подострой стадиями повышало значения медиан среднего модуля Юнга, но не влияло у лиц с хронической стадией заболевания.

Ранее сравнение результатов ультразвуковой эластографии и гистологических данных при ТГВ были описаны только в экспериментальных исследованиях и лишь для определения возраста тромба [15]. В данной работе проанализирован гистологический материал, полученный в условиях стационара у лиц с неэффективной антикоагулянтной терапией, позволивший оценить диагностическую информативность ультразвуковой эластографии сдвиговой волной при выборе тактики ведения пациента с ТГВ на разных стадиях.

Согласно официальной статистике Республики Татарстан 2010-2021гг, первичная заболеваемость и распространенность "флебит, тромбофлебит" у взрослого населения (R²=0,82 и 0,78, соответственно), в т. ч. лиц старше трудоспособного возраста (R²=0,84 и 0,87) значимо снизились. В то же время показатель состоящих на диспансерном учете с данной патологией на 100 тыс. взрослого населения (R²=0,91) и лиц старше трудоспособного возраста значимо вырос (R²=0,85): за 2019-2021гг с 89,6 до 92,9 случаев и с 144 до 155,5 случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. С учетом неуклонного роста численности лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, как с социальной, так и экономической точек зрения важным становится активное внедрение количественных параметров оценки динамики состояния глубоких вен нижних конечностей, обладающих большей объективностью.

Заключение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что диагностическая информативность показателей ультразвуковой эластографии сдвиговой волной является достаточной для определения возраста тромбов глубоких вен нижних конечностей в клинической практике. Внедрение данной технологии позволит повысить качество оказания медицинской помощи данной категории пациентов без дополнительных финансовых и кадровых затрат. Для проведения метаанализа по установлению пороговых значений возраста тромбов необходимы дальнейшие исследования специалистов других организаций на приборах разных фирм.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Патент № 2780928 C1 Российская Федерация, МПК A61B 8/08. Способ ультразвуковой диагностики возраста венозного тромба эластографией сдвиговой волной: № 2022105158: заявл. 26.02.2022: опубл. 04.10.2022 / Е. П. Капустина, Э. Г. Акрамова, Ф. Т. Хамзина, В. А. Луканихин; заявитель федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский. — EDN AVXGGP.

Список литературы

1. Durmaz F, Gultekin MA. Efficacy of Shear Wave Elastography in the Differentiation of Acute and Subacute Deep Venous Thrombosis. Ultrasound Q. 2021;37(2):168-72. doi:10.1097/RUQ.0000000000000563.

2. Ferraioli G, Filice C, Castera L, et al. WFUMB guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 3: liver. Ultrasound Med Biol. 2015;41(5):1161-79. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.007.

3. Cosgrove D, Barr R, Bojunga J, et al. WFUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Use of Ultrasound Elastography: Part 4. Thyroid. Ultrasound Med Biol. 2017;43(1):4-26. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2016.06.022.

4. Liu X, Li N, Wen C. Effect of pathological heterogeneity on shear wave elasticity imaging in the staging of deep venous thrombosis. PLoS One. 2017;12(6):e0179103. doi:10.1371/journal.pone.0179103.

5. Yi X, Wei X, Wang Y, et al. Role of real-time elastography in assessing the stage of thrombus. Int Angiol. 2017;36(1):59-63. doi:10.23736/S0392-9590.16.03610-5.

6. Mumoli N, Mastroiacovo D, Giorgi-Pierfranceschi M, et al. Ultrasound elastography is useful to distinguish acute and chronic deep vein thrombosis. J. Thromb Haemost. 2018;16(12):2482-91. doi:10.1111/jth.14297.

7. Shiina T, Nightingale KR, Palmeri ML, et al. WFUMB guidelines and recommendations for clinical use of ultrasound elastography: Part 1: basic principles and terminology. Ultrasound Med Biol. 2015;41(5):1126-47. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2015.03.009.

8. Santini P, Esposto G, Ainora ME, et al. Ultrasound Elastography to Assess Age of Deep Vein Thrombosis: A Systematic Review. Diagnostics (Basel). 2023;13(12):2075. doi:10.3390/diagnostics13122075.

9. Клиническая ангиология: Руководство. под ред. Покровского А. В. Т. 2. М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2004. 888 с. ISBN: 5-225-04857-9.

10. Селиверстов Е. И., Лобастов К. В., Илюхин Е. А. и др. Профилактика, диагностика и лечение тромбоза глубоких вен. Рекомендации российских экспертов. Флебология. 2023;17(3):152-296. doi:10.17116/flebo202317031152.

11. Лишов Д. Е., Бойко Л. В., Золотухин И. А. и др. Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Рекомендации экспертов Ассоциации флебологов России. Флебология. 2021;15(4):318-40. doi:10.17116/flebo202115041318.

12. Тромбоэмболия легочной артерии. Классическая диагностика, новейшие методы профилактики и лечения: руководство для врачей. под общей ред. Академика РАН Кокова Л. С. М.: РАН, 2022. 378 с. ISBN: 978-5-907366-78-7.

13. Рычкова И. В., Демидова А. К., Кузнецова А. М. и др. Ультразвуковая эластография в алгоритме диагностики тромбоза глубоких вен нижних конечностей. REJR. 2018;8(2):178-87. doi:10.21569/2222-7415-2018-8-2-178-187.

14. Bosio G, Zenati N, Destrempes F, et al. Shear Wave Elastography and Quantitative Ultrasound as Biomarkers to Characterize Deep Vein Thrombosis In Vivo. J Ultrasound Med. 2022;41(7):1807-16. doi:10.1002/jum.15863.

15. Hoang P, Wallace A, Sugi M, et al. Elastography techniques in the evaluation of deep vein thrombosis. Cardiovasc Diagn Ther. 2017;7(3):S238-S245. doi:10.21037/cdt.2017.10.04.

Об авторах

Э. Г. АкрамоваРоссия

Эндже Гамировна Акрамова — д. м. н., доцент, врач отделений ультразвуковой и функциональной диагностик, Медико-санитарная часть, профессор кафедры профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии

Казань

Е. П. Капустина

Россия

Екатерина Павловна Капустина — врач ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики, Медико-санитарная часть; ассистент кафедры профилактической медицины Института фундаментальной медицины и биологии

Казань

Дополнительные файлы

- Использование эластографии сдвиговой волной расширяет возможности дуплексного сканирования вен нижних конечностей по оценке возраста тромба, объективизируя стадию тромбоза и выбор тактики ведения пациента.

- Диагностическая информативность модуля Юнга определилась достаточной для клинических исследований и позволяет рекомендовать для внедрения в широкую практику.

Рецензия

Для цитирования:

Акрамова Э.Г., Капустина Е.П. Ультразвуковая эластография сдвиговой волной при тромбозе глубоких вен нижних конечностей. Российский кардиологический журнал. 2024;29(2):5537. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5537. EDN: AWHTBC

For citation:

Akramova E.G., Kapustina E.P. Shear wave elastography for lower extremity deep vein thrombosis. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(2):5537. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5537. EDN: AWHTBC

JATS XML