Перейти к:

Прогнозирование неблагоприятных исходов в течение 12 месяцев у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда с учетом наличия синдрома старческой астении

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5502

EDN: DBLUPJ

Аннотация

Цель. Разработать прогностическую модель риска развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. с учетом наличия синдрома старческой астении у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда (ИМ).

Материал и методы. Проведено проспективное наблюдательное исследование 92 пациентов старше 70 лет с ИМ, проходивших лечение в кардиологических отделениях Клиник СамГМУ с 2020 по 2021гг. Уровни N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2 (ST2) определялись в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на 5-е сут. госпитализации. Синдром старческой астении выявляли по анкете "Возраст не помеха" на 5-е сут. госпитализации. Период наблюдения составил 12 мес. За конечную точку выбрано наступление неблагоприятного события (смерть от всех причин, сердечно-сосудистая смерть, повторный ИМ, острое нарушение мозгового кровообращения). Применялись статистические непараметрические методы, корреляционный анализ, ROC-анализ, логистическая регрессия.

Результаты. Статистически значимыми предикторами неблагоприятного исхода в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ являются: возраст старше 80 лет (отношение шансов (ОШ) 5,57, 95% доверительный интервал (ДИ): 2,07-14,96, при p=0,001), перенесенный ИМ в анамнезе (ОШ 3,96, 95% ДИ: 1,36-10,26, при p<0,05), скорость клубочковой фильтрации <55 мл мин/1,73 м2 по CKD-EPI (ОШ 4,05, 95% ДИ: 1,55-10,57, при p=0,004), систолическое давление в легочной артерии >38 мм рт.ст. (ОШ 4,5, 95% ДИ: 1,69-11,96, при p=0,003), фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) по Симпсону <45% (ОШ 12,21, 95% ДИ: 4,2-35,57, при p<0,001), а также ≥3 баллов по анкете "Возраст не помеха" (ОШ 9,62, 95% ДИ: 2,96-31,25, при p<0,001), ≥6 баллов по индексу коморбидности Чарлсона (ОШ 10,4, 95% ДИ: 2,84-38,12, при p<0,001), концентрация NT-proBNP ≥1400 пг/мл (ОШ 7,09, 95% ДИ: 2,53-19,89, при p<0,001) и уровень ST2 ≥8,2 нг/мл (ОШ 9,13, 95% ДИ: 2,79-29,89, при p<0,001). Проведение же чрескожного коронарного вмешательства в текущую госпитализацию снижало риск неблагоприятных исходов (ОШ 0,24, 95% ДИ: 0,09-0,69, при p=0,015). Прогностическая модель оценки риска наступления неблагоприятного исхода в течение 12 мес. для пациентов старше 70 лет с ИМ на основе количества баллов по анкете "Возраст не помеха", уровня ST2 в сыворотке крови в нг мл и ФВ ЛЖ в % при ROC-анализе имеет площадь под кривой 0,87 (95% ДИ: 0,79-0,95), чувствительность — 86%, специфичность — 71%, при p<0,001.

Заключение. Прогнозирование неблагоприятного исхода на основе количества баллов по анкете "Возраст не помеха", ФВ ЛЖ в % по Симпсону, а также концентрации ST2 способно улучшить стратификацию риска развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Айдумова О.Ю., Щукин Ю.В., Рубаненко А.О. Прогнозирование неблагоприятных исходов в течение 12 месяцев у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда с учетом наличия синдрома старческой астении. Российский кардиологический журнал. 2023;28(12):5502. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5502. EDN: DBLUPJ

For citation:

Aidumova O.Yu., Shchukin Yu.V., Rubanenko A.O. Prediction of adverse outcomes within 12 months after myocardial infarction in patients over 70 years of age with frailty syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(12):5502. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5502. EDN: DBLUPJ

Ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда (ИМ) занимают одну из ведущих позиций в структуре смертности населения. При этом самые высокие показатели смертности от ИМ приходятся на возрастную группу 70-90 лет [1]. Несмотря на увеличение возраста пациентов с данной патологией, большинство современных клинических рекомендаций были разработаны с исключением лиц пожилого и старческого возраста, что затрудняет ведение этой группы [2].

Среди лиц пожилого и старческого возраста выявлены различные варианты старения, что обусловливает неоднородность группы и необходимость изучения гериатрического статуса для оценки его влияния на течение, прогноз, а также тактику ведения пациентов с ИМ. Синдром старческой астении (ССА) — гериатрический синдром, являющийся неблагополучным вариантом старения и характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и функций многих систем, приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов и высокому риску развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти. Диагностика ССА проводится на основании комплексной гериатрической оценки, проведение которой противопоказано при наличии острых заболеваний и состояний, в т. ч. при ИМ. В этом случае применяются скрининговые опросники на возможное наличие ССА. Самым распространенным отечественным опросником является анкета "Возраст не помеха" [3][4]. По данным литературы, ССА ("хрупкость") это независимый предиктор неблагоприятного прогноза у пациентов с ИМ [5].

N-концевой промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) является концевым фрагментом прогормона BNP (Brain Natriuretic Peptide), отражающим выраженность миокардиального стресса у лиц с ИМ, острой и хронической сердечной недостаточностью (СН) [6]. Концентрация NT-proBNP увеличивается в крови пациентов с ИМ и рассматривается как предиктор неблагоприятного прогноза заболевания [7]. Однако NT-proBNP довольно изменчив и зависит от возраста, массы тела, почечной функции.

Более чувствительным и менее вариабельным показателем течения госпитального периода ИМ является концентрация стимулирующего фактора роста, экспрессируемого геном 2 (ST2). Так, нарастание в первые сутки ST2 как биомаркера фиброза и неблагоприятного ремоделирования миокарда ассоциировано с ухудшением прогноза госпитального периода ИМ, развитием прогрессирующей стенокардии, нарушений ритма сердца, рецидивами ИМ, клиническими проявлениями острой СН [8]. В то же время остается малоизученным вопрос о прогностических уровнях данных биомаркеров у лиц пожилого и старческого возраста.

Прогнозирование течения и исходов ИМ является одной из приоритетных задач современной кардиологии.

Цель — разработать прогностическую модель рис ка развития неблагоприятных исходов в течение 12 мес. с учетом наличия ССА у пациентов старше 70 лет с ИМ.

Материал и методы

Проведено проспективное исследование 92 пациентов старше 70 лет с ИМ, проходивших лечение в кардиологических отделениях Клиник СамГМУ с 2020 по 2021гг. Критериями включения являлись возраст 70 лет и старше, наличие ИМ в текущую госпитализацию, согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: эндокринная патология (кроме сахарного диабета 2 типа); онкологические заболевания; анамнестические данные о наследственной патологии системы гемостаза, выраженная печеночная недостаточность (наличие цирроза печени, повышение активности аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы более чем в 5 раз), выраженная почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <30 мл/мин/1,73 м² по формуле CKD-EPI). Оценивали данные анамнеза, клинико-лабораторные показатели, результаты электрокардиографии, эхокардиографии (на аппарате Philips Affiniti 50 (Нидерланды)) и коронарной ангиографии (ангиограф General Electric Innova 3100IQ). Уровни NT-proBNP и ST2 определялись в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа на 5-е сут. госпитализации. ССА оценивали по анкете "Возраст не помеха" на 5-е сут. госпитализации, а коморбидность — по индексу Чарлсона. Для оценки тяжести состояния пациентов, а также прогноза развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий использовали следующие шкалы: GRACE (для пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST), TIMI (для пациентов с острым коронарным синдромом c подъемом сегмента ST), CRUSADE, а также учитывали длительность настоящей госпитализации. Период наблюдения составил 12 мес. За конечную точку принято наступление неблагоприятного события — сердечно-сосудистая смерть (смерть от ИМ, острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), декомпенсации хронической СН), несердечно-сосудистая смерть, повторный не летальный ИМ, повторное не летальное ОНМК. Спустя 12 мес. пациенты были разделены на 2 группы: группа А — пациенты без неблагоприятных событий; группа В — пациенты с неблагоприятным исходом. Применялись статистические непараметрические методы, корреляционный анализ, ROC-анализ, однофакторный и многофакторный логистический регрессионный анализ. За уровень статистической достоверности принято p<0,05.

Результаты

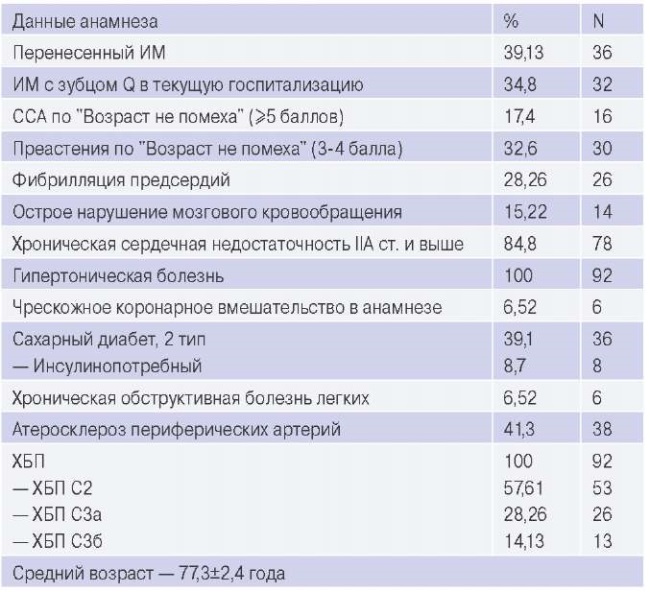

Средний возраст пациентов в исследуемой когорте составил 77,3±2,4 года. Мужчин было 47,8% (n=44). В анамнезе 36 пациентов имели перенесенный ранее ИМ (39,13%), 26 (28,26%) — фибрилляцию предсердий, 14 (15,22%) — ОНМК, 75 (81,53%) — хроническую СН II-IV функционального класса по NYHA и все пациенты — гипертоническую болезнь. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) в анамнезе было лишь у 6,52% пациентов (n=6). Сахарный диабет 2 типа сопутствовал в 38,04% случаев (n=35), при этом в 8,7% случаев (n=8) — инсулинопотребный, хроническая обструктивная болезнь легких — 6,52% (n=6), атеросклероз периферических артерий выявлен у 41,3% пациентов (n=38). Хроническая болезнь почек (ХБП) диагностирована у всех пациентов, при этом ХБП С2 у 57,61% (n=53), ХБП С3а — 28,26% (n=26), ХБП С3б — 14,13% (n=13). Исходная клиническая характеристика пациентов в исследуемой когорте представлена в таблице 1.

Таблица 1

Исходная клиническая характеристика исследуемой группы пациентов

Сокращения: ИМ — инфаркт миокарда,

ССА — синдром старческой астении,

ХБП — хроническая болезнь почек.

Спустя 12 мес. конечной точки достигли 26 (28,26%) пациентов. В общей когорте пациентов в структуре исходов сердечно-сосудистая смерть составила 20,65% (n=19), повторный не летальный ИМ — 3,26% (n=3) и несердечно-сосудистая смерть — 4,38% (n=4). ОНМК за период наблюдения не были зарегистрированы. В соответствии с исходом все пациенты были разделены на 2 группы. Группу А составили 66 пациентов (71,74%) без неблагоприятных событий, группу В — 26 пациентов (28,26%), достигших комбинированной конечной точки в течение 12 мес. наблюдения.

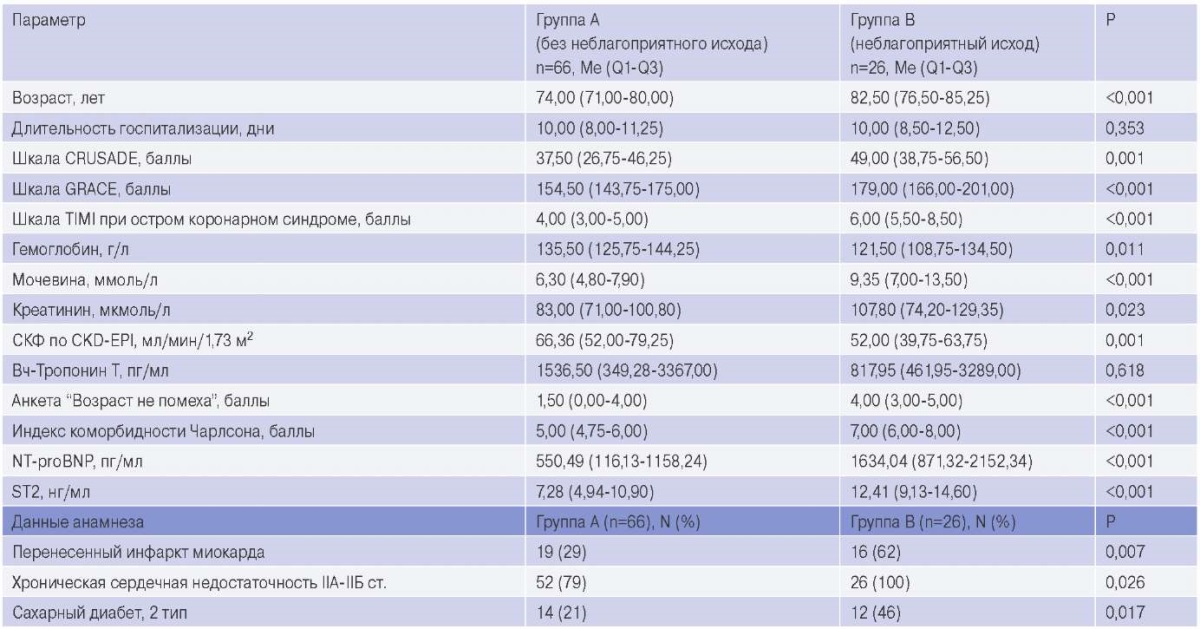

При сравнении групп пациентов в зависимости от исхода по клиническим, лабораторным и инструментальным параметрам, которые представлены в таблице 2 и таблице 3, получены следующие достоверные различия. Пациенты с неблагоприятным исходом были старше, чаще имели в анамнезе перенесенный ИМ и сахарный диабет. При поступлении у лиц с неблагополучным событием на электрокардиограмме (ЭКГ) чаще регистрировалась блокада левой ножки пучка Гиса. Также пациенты из группы В имели достоверно более низкие уровни гемоглобина и СКФ. При этом по длительности госпитализации, наличию подъема сегмента ST на ЭКГ при поступлении, частоте формирования ИМ с зубцом Q и уровню тропонина Т, а также показателям липидного профиля достоверных различий между группами получено не было.

Таблица 2

Клинические и лабораторные показатели пациентов по группам

в зависимости от исхода

Сокращения: СКФ — скорость клубочковой фильтрации,

NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид,

ST2 — стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2.

Таблица 3

Различия по клиническим и инструментальным параметрам у пациентов

в зависимости от исхода

Сокращения: АКШ — аортокоронарное шунтирование,

БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса,

ИМ — инфаркт миокарда,

ЛЖ — левый желудочек,

ФВ — фракция выброса,

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство,

ЭКГ — электрокардиограмма.

По результатам опроса по анкете "Возраст не помеха" в общей когорте доля пациентов без ССА составила 50% (n=46), у 32,6% (n=30) пациентов была диагностирована преастения и у 17,4% (n=16) — ССА, при этом в группе с неблагоприятным исходом нами зарегистрирован достоверно более высокий балл по анкете "Возраст не помеха". Индекс коморбидности Чарлсона, риск внутригоспитальных неблагоприятных исходов, а также риск кровотечений оказался достоверно выше у пациентов из группы В. Необходимо отметить, что ЧКВ в группе пациентов с неблагоприятным исходом выполнялось достоверно реже. Наиболее частыми причинами отказа от ЧКВ в обеих группах явились наличие трехсосудистого диффузного поражения, а также техническая невозможность выполнения ЧКВ, при этом статистически значимых различий не получено.

По данным эхокардиографии в группе с неблагополучным событием отмечалась достоверно более низкая фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) по Симпсону. Так, медианы (25%; 75% квартиль) ФВ ЛЖ в группах А и В составили 53% (47-57) и 41% (35-47), соответственно, при p<0,001. Медиана (25%; 75% квартиль) величины систолического давления в легочной артерии в группах А и В, соответственно, — 34,50 (33,40-41) мм рт.ст. и 41 (36,05-59,95) мм рт.ст.; индекса нарушения локальной сократимости 1,40 (1,18-1,60) и 1,75 (1,5-2,23) (различия между группами достоверны).

По уровням биомаркеров миокардиального стресса (NT-proBNP) и фиброза (ST2) также были получены значимые различия (p<0,001). Так, медиана (25%, 75% квартиль) концентрации в сыворотке крови NT-proBNP по группам составила, соответственно: 550,49 (116,13-1158,24) пг/мл и 1634,04 (871,322152,34) пг/мл; ST2 — 7,28 (4,94-10,90) нг/мл и 12,41 (9,13-14,60) нг/мл.

При анализе корреляционных взаимосвязей исследуемых биомаркеров в общей когорте пациентов были выявлены следующие достоверные взаимосвязи. Коэффициент корреляции Спирмена (r) и уровень достоверности (p) указаны в скобках. Так, уровень NT-proBNP достоверно коррелировал со следующими клиническими и лабораторными параметрами: возрастом пациентов (r=0,535; p<0,001); СКФ по CKD-EPI (r=-0,324; p=0,002), ФВ ЛЖ по Симпсону (r=-0,469; p<0,001); индексом объема левого предсердия (r=0,449; p<0,001); индексом нарушения локальной сократимости (r=0,400; p<0,001); величиной систолического давления в легочной артерии (r=0,455; p=0,001), количеством баллов по анкете "Возраст не помеха" (r=0,547; p<0,001). Концентрация ST2 достоверно коррелировала со следующими параметрами: возрастом пациентов (r=0,336; p=0,001); СКФ по CKD-EPI (r=-0,311; p=0,003); ФВ ЛЖ по Симпсону (r=-0,262; p=0,014) и количеством баллов по анкете "Возраст не помеха" (r=0,463; p<0,001).

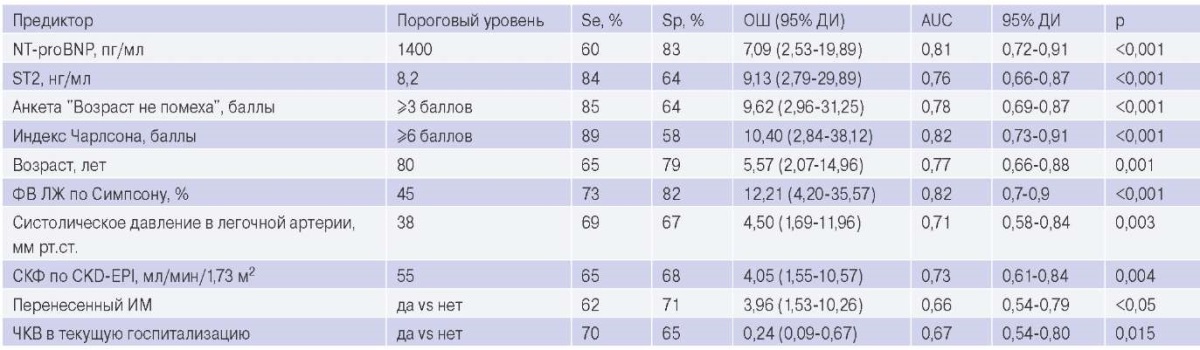

Изучение предикторов достижения конечной точки у пациентов старше 70 лет с ИМ проводилось на основании однофакторного регрессионного анализа с расчетом отношения шансов развития неблагоприятного клинического исхода. Пороговые уровни предикторов для наступления неблагоприятного исхода рассчитывались методом ROC-анализа. Учитывались как количественные, так и качественные признаки. Значимые предикторы наступления конечной точки представлены в таблице 4.

Таблица 4

Достоверно значимые предикторы неблагоприятного исхода

у пациентов старше 70 лет с ИМ

Сокращения: ДИ — доверительный интервал,

ИМ — инфаркт миокарда,

ОШ — отношение шансов,

СКФ — скорость клубочковой фильтрации,

ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка,

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство,

NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид,

ST2 — стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2.

Так, среди достоверных предикторов неблагоприятного исхода оказались: возраст старше 80 лет, перенесенный ИМ в анамнезе, отсутствие ЧКВ в текущую госпитализацию, СКФ <55 мл/мин/1,73 м² по CKD-EPI, систолическое давление в легочной артерии >38 мм рт.ст., ФВ ЛЖ по Симпсону <45%, а также ≥3 баллов по анкете "Возраст не помеха", ≥6 баллов по индексу коморбидности Чарлсона, концентрация NT-proBNP >1400 пг/мл и уровень ST2 >8,2 нг/мл.

Для предсказания вероятности наступления неблагоприятного исхода у пациентов старше 70 лет с ИМ в течение 12 мес., была построена многомерная логистическая регрессионная модель с включением всех выявленных предикторов и дальнейшим их пошаговым исключением.

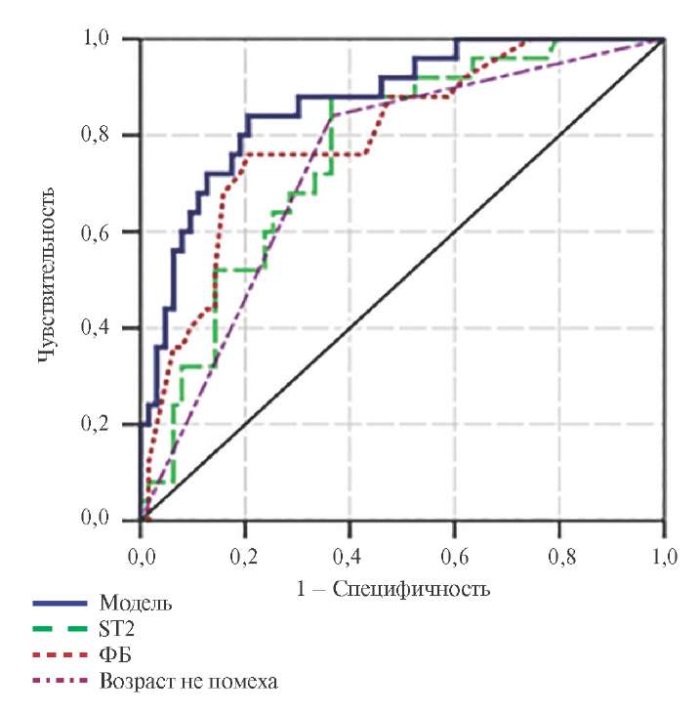

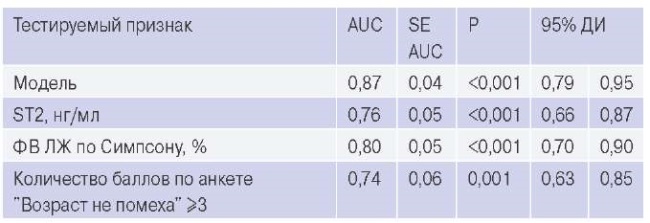

В прогностическую модель для оценки риска наступления неблагоприятного исхода в течение 12 мес. для пациентов старше 70 лет с ИМ вошли 3 признака: количество баллов по анкете "Возраст не помеха" равное ≥3 баллам, уровень ST2 в сыворотке крови в нг/мл, ФВ ЛЖ по Симпсону в %. Для полученной прогностической модели рассчитывались объединенные статистические критерии: χ²=32,6 (p<0,001), -2 log правдоподобие =64,1. При ROC-анализе площадь под кривой для логистической регрессионной модели составила 0,87 (95% доверительный интервал (ДИ): 0,79-0,95), p<0,001.

При сравнении ROC-кривой полученной модели с отдельными предикторами, входящими в модель, прогностическая ценность модели оказалась достоверно выше (рис. 1, табл. 5).

Рис. 1. Сравнение ROC-кривых

прогностической модели и отдельных предикторов, входящих в модель.

Сокращения: ФВ — фракция выброса,

ST2 — стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2.

Таблица 5

Сравнение параметров ROC-кривых

для изучаемых предикторов и логистической регрессионной модели

Сокращения: ДИ — доверительный интервал,

ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка,

ST2 — стимулирующий фактор роста, экспрессируемый геном 2.

По данным ROC-анализа при пороговом значении для вероятности неблагоприятного исхода равном 0,2 чувствительность и специфичность полученной модели составили 86% и 71%, соответственно. Таким образом, при вероятности ≥0,2 риск развития неблагоприятного исхода у пациентов старше 70 лет с ИМ в течение 12 мес. можно считать высоким, прогноз — неблагоприятным; при вероятности <0,2 риск неблагоприятного исхода оценивается как невысокий, прогноз — благоприятный.

На основании полученной математической модели была создана программа ЭВМ "Калькулятор оценки риска наступления неблагоприятных исходов в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ с учетом ССА" и получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2023663676 от 27.06.2023г.

В настоящее время осуществляется набор группы пациентов для валидации полученной модели.

Обсуждение

В исследуемой когорте пациентов распространенность ССА составляла 17,4% (n=16), преастении — 32,61% (n=30). Для пациентов с ССА был характерен высокий уровень коморбидности, что ассоциировалось с неблагоприятным исходом в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ. Также у этих пациентов были достоверно выше уровни биомаркеров миокардиального стресса и фиброза. Наличие ≥3 баллов по анкете "Возраст не помеха" у пациента является не только важной клинической характеристикой, но и независимым предиктором неблагоприятного исхода в течение 12 мес. после перенесенного ИМ.

Биомаркеры миокардиального стресса (NTproBNP) и фиброза (ST2) у пациентов старше 70 лет с ИМ обладают прогностической ценностью. Это согласуется с данными других исследований [9][10]. Нами были определены прогностически значимые уровни биомаркеров для наступления неблагоприятного события в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ: концентрация NT-proBNP >1400 пг/мл и ST2 >8,2 нг/мл.

Зависимость NT-proBNP от пола, возраста, индекса массы тела, наличия сопутствующей патологии (заболевания почек или инфекционной патологии) [11], а также высокий уровень взаимосвязи с ФВ и количеством баллов по анкете "Возраст не помеха" обусловил исключение данного показателя из прогностической модели. Концентрация ST2 не зависит от возраста, пола, индекса массы тела, наличия почечной дисфункции и других сопутствующих заболеваний [12] и имеет меньшую взаимосвязь с ФВ и количеством баллов по анкете "Возраст не помеха". Прогностическая ценность биомаркеров по полученным данным сопоставима. Недостатком ST2 является его относительная дороговизна. В литературе описаны различные варианты прогностических моделей для оценки неблагоприятных исходов в течение года после перенесенного ИМ. Однако большинство моделей не адаптировано к лицам старше 70 лет и построено либо на оценке только биомаркерного профиля, либо эхокардиографических данных [13-15]. Имеются сведения о прогностических моделях оценки риска наступления неблагоприятного исхода у пациентов с ИМ с включением коморбидного статуса, однако в них не отражен гериатрический профиль [14]. Таким образом, в литературе недостаточно данных о прогнозировании течения постгоспитального периода ИМ у лиц старше 70 лет, предложенные модели не учитывают наличие ССА. Полученная нами прогностическая модель обладает хорошей прогностической ценностью, учитывает как гериатрическую составляющую, отражающую уровень коморбидности, так и наиболее значимые лабораторные и инструментальные параметры и может применяться при оценке прогноза развития неблагоприятных исходов у пациентов старше 70 лет с ИМ. Разработанная программа ЭВМ может применяться практическими врачами как стационарного, так и амбулаторного звена. Однако необходима дальнейшая валидация модели.

Заключение

Достоверными предикторами неблагоприятного исхода в течение 12 мес. у пациентов старше 70 лет с ИМ являются: возраст старше 80 лет, перенесенный ИМ в анамнезе, отсутствие ЧКВ в текущую госпитализацию, СКФ <55 мл/мин/1,73 м² по CKD-EPI, систолическое давление в легочной артерии >38 мм рт.ст., ФВ по Симпсону <45%, а также ≥3 баллов по анкете "Возраст не помеха", ≥6 баллов по индексу коморбидности Чарлсона, концентрация NT-proBNP >1400 пг/мл и уровень ST2 >8,2 нг/мл.

В прогностическую модель для оценки риска наступления неблагоприятного исхода в течение 12 мес. для пациентов старше 70 лет с ИМ вошли 3 признака: количество баллов по анкете "Возраст не помеха" равное ≥3 баллам, уровень ST2 в сыворотке крови в нг/мл, ФВ ЛЖ по Симпсону в %. Для полученной прогностической модели рассчитывались объединенные статистические критерии: χ²=32,6 (p<0,001), -2 log правдоподобие =64,1. При ROC-анализе площадь под кривой для логистической регрессионной модели составила 0,87 (95% ДИ: 0,790,95), чувствительность — 86%, специфичность — 71%, при p<0,001.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Самородская И. В., Чернявская Т. К., Какорина Е. П., Семенов В.Ю. Ишемические болезни сердца: анализ медицинских свидетельств о смерти. Российский кардиологический журнал. 2022;27(1):4637. doi:10.15829/1560-4071-2022-4637.

2. Рыжкова Ю.Д., Канарейкина Е.В., Атабегашвили М.Р. и др. Острый коронарный синдром у пожилых: особенности ведения пациентов. Клиницист. 2019;13(1-2):19-26. doi:10.17650/1818-8338-2019-13-1-2-19-26.

3. Ткачева О.Н., Котовская Ю.В., Рунихина Н.К. и др. Клинические рекомендации "Старческая астения". Российский журнал гериатрической медицины. 2020;(1):11-46. doi:10.37586/2686-8636-1-2020-11-46.

4. Ткачева О.Н., Котовская Ю.В., Рунихина Н.К. и др. Клинические рекомендации "Старческая астения". Часть 2. Российский журнал гериатрической медицины. 2020;(2):115-30. doi:10.37586/2686-8636-2-2020-115-130.

5. Alonso Salinas GL, Sanmartin M, PascualIzco M, et al. Frailty is an independent prognostic marker in elderly patients with myocardial infarction. Clin. Cardiol. 2017;40:925-31. doi:10.1002/clc.22749.

6. Edvinsson ML, Ahnstedt H, Edvinsson L, Andersson SE. Characterization of Relaxant Responses to Natriuretic Peptides in the Human Microcirculation In Vitro and In Vivo. Microcirculation. 2016;23(6):438-46. doi:10.1111/micc.12290.

7. Дылева Ю. А., Груздева О. В., Учасова Е. Г., Кашталап В.В. Стимулирующий фактор роста ST-2 — новый маркер стратификации риска госпитальных осложнений инфаркта миокарда. Практическая медицина. 2018;16(9):87-91. doi:10.32000/2072-1757-2018-9-87-91.

8. Yu J, Oh PC, Kim M.Improved early risk stratification of patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primary percutaneous coronary intervention using a combination of serum soluble ST2 and NT-proBNP. PloS ONE. 2017;12(8):e0182829. doi:10.1371/journal.pone.0182829.

9. Mzoughi K, Chouaieb S, Zairi I, et al. Prognostic value of ST2 in myocardial infarction. La Tunisie Medicale. 2019;97(02):335-43.

10. Niccoli G, Conte M, Marchitti S, et al. NT-proANP and NT-proBNP circulating levels as predictors of cardiovascular outcome following coronary stent implantation. Cardiovascular Revascularization Medicine. 2016;17:162-8. doi:10.1016/j.carrev.2016.02.012.

11. Хоролец Е. В., Хаишева Л. А., Шлык С. В. Показатели NT-proBNP и ST2 у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Атеросклероз. 2017;13(4):17-23. doi:10.15372/ATER20170403.

12. Sabatine MS, Morrow DA, Higgins LJ, et al. Complementary roles for biomarkers of biomechanical strain ST2 and N-terminal prohormone B-type natriuretic peptide in patients with ST-elevation myocardial infarction. Circulation. 2008;117:1936-44. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.728022.

13. Шишкина О.В., Хлынова О.В., Черемных А. Б. Прогнозирование постгоспитальной летальности у больных с инфарктом миокарда молодого и среднего возраста. Доктор.Ру. 2020;19(5):24-9. doi:10.31550/1727-2378-2020-19-5-24-29.

14. Зыков М.В., Дьяченко Н.В., Барбараш О.Л. Роль коморбидности в оценке долговременного прогноза после инфаркта миокарда. Медицинский алфавит. 2021;1(29):28-32. doi:10.33667/2078-5631-2021-29-28-32.

15. Хамитова А. Ф., Лакман И.А., Ахметвалеев Р.Р. и др. Многофакторная прогностическая модель у пациентов с инфарктом миокарда в отдаленном периоде на основе современных биомаркеров. Кардиология. 2020;60(3):14-20. doi:10.18087/cardio.2020.3.2593.

Об авторах

О. Ю. АйдумоваРоссия

Айдумова Олеся Юрьевна — ассистент кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии, аспирант 3-го года обучения по специальности "Кардиология"

Самара

Конфликт интересов:

Нет

Ю. В. Щукин

Россия

Щукин Юрий Владимирович — д.м.н., профессор кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии, заслуженный работник высшей школы РФ

Самара

Конфликт интересов:

Нет

А. О. Рубаненко

Россия

Рубаненко Анатолий Олегович — к.м.н., доцент кафедры пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Пациентам старше 70 лет с инфарктом миокарда (ИМ) в стационаре рекомендуется проводить диагностику синдрома старческой астении с использованием скрининговых опросников.

- Определены предикторы неблагоприятного прогноза в течение 12 мес. после ИМ у лиц старше 70 лет.

- Выполнение чрескожного коронарного вмешательства в текущую госпитализацию снижало риск неблагоприятных исходов в течение 12 мес. после перенесенного ИМ у пациентов старше 70 лет.

Рецензия

Для цитирования:

Айдумова О.Ю., Щукин Ю.В., Рубаненко А.О. Прогнозирование неблагоприятных исходов в течение 12 месяцев у пациентов старше 70 лет с инфарктом миокарда с учетом наличия синдрома старческой астении. Российский кардиологический журнал. 2023;28(12):5502. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5502. EDN: DBLUPJ

For citation:

Aidumova O.Yu., Shchukin Yu.V., Rubanenko A.O. Prediction of adverse outcomes within 12 months after myocardial infarction in patients over 70 years of age with frailty syndrome. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(12):5502. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5502. EDN: DBLUPJ