Перейти к:

Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования.

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5456

Аннотация

Сердечная недостаточность (СН) является глобальной проблемой здравоохранения. Несмотря на успехи в разработке эффективных методов лечения пациентов с СН, заболеваемость и смертность от данного заболевания остаются высокими, а прогноз — неблагоприятным. Тем не менее имеется потенциал улучшения исходов у пациентов с СН при применении современной болезнь-модифицирующей терапии. Планирование потребностей и ресурсов, оценка эффективности оказания помощи пациентам с СН в реальной клинической практике требуют качественных эпидемиологических данных. Ранее выполненные российские наблюдательные исследования СН характеризовались относительно небольшим размером выборки, включением пациентов только в одном или нескольких регионах, строгими критериями отбора, одномоментным дизайном или коротким периодом наблюдения. Представлены обоснование и дизайн всероссийского проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования "ПРИОРИТЕТ-ХСН", включившего 20 тыс. пациентов с хронической СН на всей территории Российской Федерации. Главные цели исследования: у амбулаторных пациентов с СН в Российской Федерации (1) описать исходные клинические и демографические характеристики и (2) охарактеризовать рутинную терапию и оценить соответствие лечения СН со сниженной фракцией выброса действующим клиническим рекомендациям.

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Зорина Е.А. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5456

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.I., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh., Lopatin Yu.M., Mareev Yu.V., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Zorina E.A. Relationships and Activities. The study is supported by OOO AstraZeneca Pharmaceuticals. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(6):5456. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5456

Сердечная недостаточность (СН) является одной из ведущих кардиологических проблем, которая носит глобальный характер, затрагивая >64 млн человек во всем мире [1]. В течение жизни СН развивается у каждого пятого человека [2]. При этом, несмотря на последние успехи в разработке эффективных медикаментозных и аппаратных методов лечения пациентов с СН, заболеваемость и смертность от данного заболевания остаются высокими, а прогноз — неблагоприятным: пятилетняя выживаемость пациентов с СН составляет приблизительно 50%, что сравнимо с некоторыми часто встречающимися онкологическими заболеваниями [3][4].

В Российской Федерации (РФ) с 1998 по 2014гг отмечено удвоение количества пациентов с СН с 4,9% до 10,2%, причем данный рост произошел преимущественно за счет пациентов с тяжелой СН III-IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA) [5]. Среднегодовой уровень смертности пациентов с СН в РФ составляет 6%, что в 10 раз выше такового в общей популяции [6].

Помимо неблагоприятного прогноза жизни СН характеризуется также значительным бременем госпитализаций. Так, по данным крупного шведского регистра, пациенты с СН имеют в 2-5 раз более высокий риск госпитализации и в среднем находятся в стационаре приблизительно в 4 раза дольше по сравнению с пациентами без СН [7]. C увеличением числа госпитализаций пациентов с СН срок между ними сокращается, и значительная часть госпитализаций приходится на последний год их жизни [8][9]. В российском исследовании ОРАКУЛ-РФ частота повторных госпитализацией и смерти в течение одного года после выписки из стационара достигала 63,4% [10].

Значительное бремя госпитализаций пациентов с СН сопряжено с огромными финансовыми затратами. В США расходы на лечение пациентов с СН составляют 1-2% от всех расходов на здравоохранение, при этом около половины этих затрат уходит на стационарное лечение таких пациентов [11]. В Японии, по данным наблюдательного исследования, доля расходов на оказание помощи в стационаре достигает 67,2% от общих затрат на лечение пациентов с СН [9].

Таким образом, высокая распространенность СН в РФ наряду с высоким риском неблагоприятных событий среди пациентов с СН ассоциирована с высокой нагрузкой на систему здравоохранения, значительными социальными и экономическими потерями [12].

Тем не менее имеется потенциал снижения смертности и улучшения исходов у пациентов с СН при применении современной болезнь-модифицирующей терапии. По данным непрямого сравнительного анализа трех рандомизированных контролируемых исследований EMPHASIS-HF, PARADIGM-HF и DAPA-HF, у пациентов с СН со сниженной фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) (СНнФВ) назначение квадротерапии (комбинации бета-блокатора, антагониста минералокортикоидных рецепторов, ингибитора ангиотензиновых рецепторов и неприлизина, ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 2 типа) по сравнению со стандартной терапией (ингибитором ангиотензинпревращающего фермента либо блокатором рецепторов ангиотензина в комбинации с бета-блокатором) приводит к существенному снижению частоты наступления первичной комбинированной конечной точки смерти от сердечно-сосудистых причин и госпитализации по поводу СН с отношением рисков (ОР) 0,38 (95% доверительный интервал (ДИ): 0,30-0,47), а также к снижению риска отдельных ее компонентов и общей смертности. Кроме того, назначение квадротерапии по сравнению со стандартной терапией позволяет потенциально увеличить ожидаемую продолжительность жизни пациентов с СНнФВ от 1,4 года (для 80-летнего пациента) до 6,3 года (для 55-летнего пациента) [13]. Эти данные были подтверждены результатами крупного систематического обзора и сетевого метаанализа, включившего 75 клинических исследований и 95444 пациента. По результатам данной работы, квадротерапия наиболее эффективно среди всех комбинаций препаратов для лечения СН снижала общую смертность (ОР 0,39; 95% ДИ: 0,31-0,49) и продлевала жизнь 70-летнего пациента в среднем на 5,0 (95% ДИ: 2,5-7,5) лет по сравнению с отсутствием терапии [14].

В настоящее время также активно разрабатываются и совершенствуются системы оказания помощи пациентам с СН [15][16]. Планирование потребностей и ресурсов, оценка эффективности использования инновационных стратегий в реальной клинической практике требуют качественных эпидемиологических данных.

Наблюдательное регистровое исследование может служить мощным инструментом для сбора данных о течении хронического заболевания; для изучения факторов, влияющих на прогноз и качество жизни; описания имеющихся тенденций в лечении, в т.ч. для оценки соответствия проводимого обследования и терапии клиническим рекомендациям и критериям качества медицинской помощи1.

Однако выполненные ранее в РФ наблюдательные исследования проводились только в одном или нескольких регионах и характеризовались относительно небольшими размерами выборки, строгими критериями включения (например, пациенты, получавшие определенный вид терапии, только госпитализированные, в возрасте старше 65 лет и т.д.), одномоментным дизайном или коротким периодом наблюдения [10][17-20]. Имеющиеся данные о лечении амбулаторных пациентов с СН, в т.ч. с СНнФВ и СН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ, немногочисленны и противоречивы [20].

В РФ отсутствуют крупные регистры, включающие пациентов из всех регионов страны, или базы данных регулярного наблюдения пациентов с СН, что не позволяет получать исчерпывающие эпидемиологические данные об этом заболевании, в т.ч. о его осложнениях и сопутствующей патологии. Также не проводится систематический сбор данных о подходах к лечению.

Было спланировано и инициировано Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации — "ПРИОРИТЕТ-ХСН" (номер в базе данных клинических исследо- ваний ClinicalTrials.gov — NCT04709263).

Первичные цели исследования:

- Описать исходные клинические и демографические характеристики амбулаторных пациентов с СН в РФ;

- Охарактеризовать рутинную терапию, используемую у амбулаторных пациентов с СН в РФ, и оценить соответствие лечения пациентов с СНнФВ действующим рекомендациям [21].

Вторичная цель исследования: установить связь клинических характеристик и проводимой терапии амбулаторных пациентов с СН с клиническими исходами в течение 12-мес. периода наблюдения в общей совокупности пациентов и в подгруппах, выделенных на основании следующих факторов:

— Демографические характеристики (возраст, пол);

— Неблагоприятные факторы, связанные с образом жизни (курение, злоупотребление алкоголем);

— Анамнез СН (этиология СН, время с момента установления диагноза, исходный функциональный класс по классификации NYHA, госпитализации по поводу СН);

— Сопутствующие заболевания (сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек);

— Клинические показатели (индекс массы тела, систолическое артериальное давление, оценка по Шкале оценки клинического состояния пациента);

— Показатели лабораторных и инструментальных исследований (ФВ ЛЖ, расчетная скорость клубочковой фильтрации, N-концевой промозговой натрийуретический пептид (NTproBNP), уровень калия в плазме, уровень натрия в плазме крови, отношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи).

Популяция исследования

В исследование последовательно включали всех взрослых амбулаторных пациентов с СН, состоящих под наблюдением врача-терапевта или врача-кардиолога, подписавших форму информированного согласия и удовлетворяющих критериям включения (табл. 1). Наличие СН диагностировали согласно клиническим рекомендациям (табл. 2).

К типичным симптомам хронической СН (ХСН) относятся следующие: одышка, ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка, снижение толерантности к нагрузкам, слабость, утомляемость, увеличение времени восстановления после нагрузки, увеличение в объеме лодыжек. Наиболее специфичные признаки ХСН: повышение центрального венозного давления в яремных венах, гепатоюгулярный рефлюкс, третий тон (ритм галопа), смещение верхушечного толчка влево.

В 2021г была выпущена поправка к протоколу, в которой были определены условия отсутствия необходимости определения уровней натрийуретических пептидов:

- В тех случаях, если в исследовательском центре отсутствует объективная возможность определения мозгового натрийуретического пептида/NT-proBNP, допускается включение пациента в исследование в отсутствие данных об уровнях натрийуретических пептидов при условии, что диагноз ХСН не вызывает сомнений и установлен на основании других объективных критериев (типичные симптомы и признаки, структурные изменения в сердце, диастолическая дисфункция).

- Также определение натрийуретических пептидов не требуется, если у пациента на момент включения в исследование отмечается СН с умеренно сниженной ФВ или СН с сохраненной ФВ, однако имеется документально подтвержденная СНнФВ в анамнезе, а впоследствии на фоне терапии отмечено увеличение ФВ.

Дизайн исследования

ПРИОРИТЕТ-ХСН — это всероссийское проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с СН в РФ. Для участия в исследовании в различных регионах РФ выбрано 150 амбулаторных клиник, имеющих опыт лечения пациентов с СН, с учетом уровня медицинской организации, ее территориального расположения и обеспечением относительно равномерного набора пациентов в федеральных округах. Всероссийский многоцентровой дизайн позволил включить в исследование большее количество пациентов из разных учреждений, сформировать большую и репрезентативную выборку, уменьшить вероятность систематической ошибки отбора и повысить экстраполируемость результатов на всю популяцию России.

Данное исследование основано на проспективном сборе первичных данных. Все данные, полученные врачом в ходе рутинной клинической практики, регистрируются в специально разработанной электронной индивидуальной регистрационной карте на основании первичной медицинской документации. Если необходимо, для сбора данных используются имеющиеся у пациента результаты обследований, полученные вне лечебного учреждения (но документация лечебного учреждения в приоритете), выписные эпикризы и другая медицинская документация. Качество данных, собираемых в рамках исследования, обеспечивается посредством системы валидации данных, включающей программируемые проверки отсутствующих данных; данных, выходящих за пределы референсных значений; а также нелогичных и потенциально ошибочных данных. В рамках процедур обеспечения качества проводится мониторинг исследования с целью проверки соответствия хода исследования протоколу, а также правильности и полноты сбора данных.

Персональные данные участников исследования защищаются в соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон № 152-ФЗ "О персональных данных"). Конфиденциальность данных обеспечивается путем их анонимизации и присвоения каждому пациенту индивидуального номера, который используется для идентификации пациента. Сбор и безопасное хранение данных, а также обеспечение к ним доступа для заинтересованных лиц по запросу, осуществляет спонсор исследования.

Учитывая не интервенционный характер исследования, не предусмотрено выполнение каких-либо специальных процедур или обследований. Все процедуры являются стандартными и используются в обычной практике ведения пациентов с СН.

Продолжительность периода наблюдения составляет 12 мес. (до 15 мес., если исследование не закончится раньше). Выбор такой продолжительности периода наблюдения обусловлен высокой смертностью пациентов с СН. Период наблюдения начинается в день проведения Визита 1 и заканчивается по завершении периода наблюдения, либо в тот момент, когда пациент отзовет свое согласие на участие в исследовании, либо со смертью пациента.

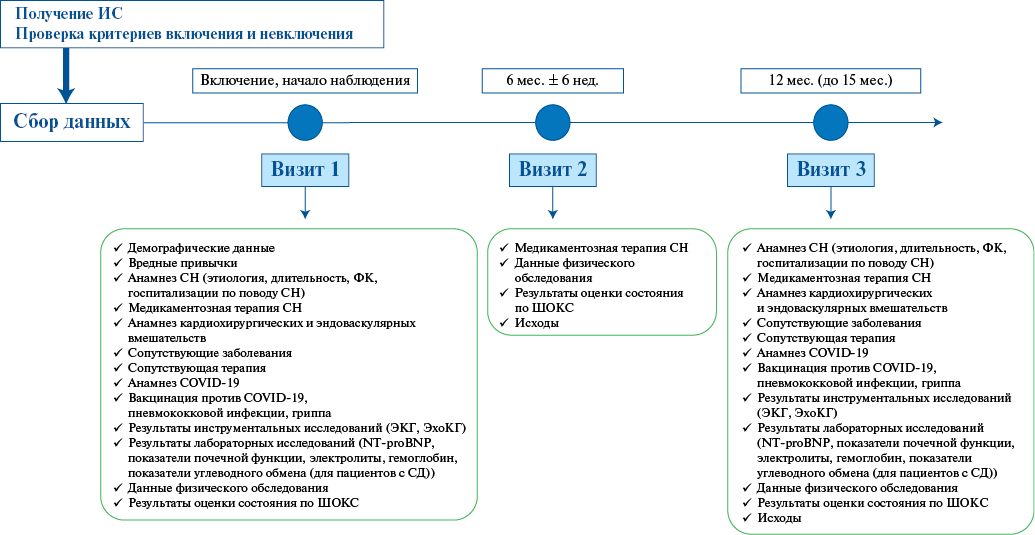

Дизайн исследования с перечнем собираемых данных по визитам представлен на рисунке 1.

Таблица 1

Критерии включения/невключения в исследование

|

Критерии включения |

Критерии исключения |

|

1. Возраст 1٨ лет и старше на момент включения в исследование. 2. Подписанное и датированное до включения в исследование письменное информированное согласие в соответствии с требованиями ICH GCP и местным законодательством. 3. Диагноз СН (установленный согласно Клиническим рекомендациям, одобренным Научно-практическим Советом Минздрава России "Хроническая сердечная недостаточность", 2020г), с типичными симптомами/признаками, соответствующими I-IV ФК СН по NYHA. |

1. Отсутствие подписанной формы информированного согласия. 2. Участие в интервенционных клинических исследованиях в течение 3 мес. до включения в настоящее исследование либо во время участия в нем. |

Сокращения: СН — сердечная недостаточность, ФК СН по NYHA — функциональный класс сердечной недостаточности по Нью-Йоркской ассоциации сердца, GCP — надлежащая клиническая практика, ICH — Международный совет по гармонизации технических требований к фармацевтическим продуктам, предназначенным для применения человеком.

Таблица 2

Критерии диагностики СН (адаптировано из [21])

|

Тип СН |

СНнФВ |

СНпФВ |

СНсФВ |

|

Критерий 1 |

Симптомы + признаки* |

Симптомы + признаки* |

Симптомы + признаки* |

|

Критерий 2 |

ФВ ЛЖ <40٪ |

ФВ ЛЖ 40-49% |

ФВ ЛЖ ≥50٪ |

|

Критерий 3 |

1. Повышение уровня натрийуретических пептидова 2. Наличие, по крайней мере, одного из дополнительных критериев: A) структурные изменения сердца (ГЛЖ и/или УЛП); B) диастолическая дисфункция |

1. Повышение уровня натрийуретических пептидова 2. Наличие, по крайней мере, одного из дополнительных критериев: A) структурные изменения сердца (ГЛЖ и/или УЛП); B) диастолическая дисфункция |

Примечание: * — симптомы могут отсутствовать на ранних стадиях ХСН или у пациентов, получающих диуретическую терапию; a — уровень мозгового натрийуретического пептида (BNP) >35 пг/мл или N-концевого промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) >125 пг/мл.

Сокращения: ГЛЖ — гипертрофия миокарда левого желудочка, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса левого желудочка, СНпФВ — сердечная недостаточность с промежуточной фракцией выброса левого желудочка, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса левого желудочка, УЛП — ушко левого предсердия, ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка.

Рис. 1. Дизайн исследования.

Сокращения: ИС — информированное согласие, СД — сахарный диабет, СН — сердечная недостаточность, ФК — функциональный класс, ШОКС — шкала оценки клинического состояния, ЭКГ — электрокардиография, ЭхоКГ — эхокардиография, COVID-19 — новая коронавирусная инфекция, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид.

Конечные точки

В рамках исследования проводится сбор данных в соответствии с первичными и вторичными конечными точками.

В перечень первичных конечных точек входят демографические данные, данные о неблагоприятных факторах образа жизни, медицинском анамнезе, в частности об анамнезе СН, характере сопутствующей патологии, клинических характеристиках пациентов и проводимой терапии на момент включения в исследование.

Вторичные конечные точки оцениваются в динамике по результатам проспективного наблюдения пациентов с СН. В перечень вторичных конечных точек входят данные о динамике клинических характеристик пациентов с СН, об изменениях в проводимой терапии, а также о клинических исходах, в числе которых госпитализации по различным причинам, сердечно-сосудистые события и смертность. Данные о госпитализациях и сердечно-сосудистых событиях собираются на визитах в рамках проспективного наблюдения. Данные о летальных исходах собираются путем телефонного контакта с родственниками пациента либо посредством медицинских информационных систем в случаях неявки пациента на запланированный визит.

Размер выборки

Данное исследование не является интервенционным, имеет описательные цели (изучить демографические и клинические характеристики, рутинную терапию ХСН, сердечно-сосудистые исходы), что требует большого размера выборки: чтобы в нее вошло достаточное число пациентов с различными исходными клинико-анамнестическими характеристиками и схемами терапии.

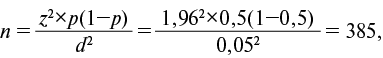

Размер выборки для описательного исследования должен быть таким, чтобы обеспечить достижение целевого уровня точности для заданной достоверности и фактической степени вариабельности каждого из параметров. Расчет размера выборки проводили на основании консервативных допущений по следующей формуле:

где:

- n — расчетный размер выборки;

- z — функция нормального распределения с заданной величиной α (1,96, т.к. α=0,05);

- p — пропорция (доля) — 50%, т.к. это дает максимальную вариабельность при расчете по приведенной выше формуле;

- d — целевой уровень точности (±d) — ±5% значения определенного параметра.

Для расчета первичных параметров в исследуемой популяции с желаемой степенью точности потребуется выборка из 385 пациентов. Для получения широкого охвата данных в исследовании на этапе инициации планировалось задействовать ~50 регионов с обеспечением набора 380-400 пациентов в каждом из них. Предустановленный общий размер исследуемой популяции составил 20 тыс. пациентов.

Статистические методы. Статистический анализ полученных данных будет проводиться с использованием стандартных методов описательной статистики.

Клинические и демографические данные на старте наблюдения, а также другие исходные данные (медицинский анамнез, сопутствующие заболевания и др.) будут представлены в виде частоты признаков или долей в процентах либо в виде средних значений со стандартным отклонением, медианой, квартилями, минимальным и максимальным значениями, в зависимости от типа параметра (непрерывный или категориальный) для общей выборки и всех подгрупп (если применимо).

Для описания рутинно используемой терапии будут рассчитаны абсолютное число случаев, доля в процентах от общей выборки пациентов, ДИ для доли, среднее значение ± стандартное отклонение для нормально распределенных действительных чисел, медиана и квартили для данных с распределением, отличающимся от нормального. Для расчета медианы (95% ДИ) времени до прекращения медикаментозного лечения СН будет использован метод Каплана-Мейера.

За период наблюдения будут проанализированы показатели, характеризующие абсолютное изменение исходного уровня непрерывных клинических, лабораторных и инструментальных данных (оценка по Шкале оценки клинического состояния, ФВ ЛЖ, уровень NT-proBNP, расчетная скорость клубочковой фильтрации, концентрации калия, натрия, гемоглобина, отношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи). Описательные статистические характеристики (среднее значение и стандартное отклонение, медиана и квартили, минимальное и максимальное значения) для наблюдаемых величин, изменение от исходного уровня с 95%-м двусторонним ДИ для средней величины изменения будут представлены для общей выборки и всех подгрупп (если применимо).

Доля пациентов с переходом одного типа СН в другой (по ФВ ЛЖ), изменением функционального класса NYHA, впервые диагностированным сахарным диабетом 2 типа или злокачественным новообразованием, различными клиническими исходами за период 12-мес. наблюдения, а также частота различных причин госпитализаций и смерти будут представлены в виде частоты или доли в процентах для общей выборки и всех подгрупп (если применимо).

Частота возникновения различных клинических исходов (смерть от сердечно-сосудистых причин, смерть от любых причин, сердечно-сосудистые события, госпитализации по поводу СН, по сердечно-сосудистым причинам и по любым причинам) будет представлена в виде доли в процентах для общей выборки и всех подгрупп (если применимо). Для сердечно-сосудистых событий и госпитализаций в частотный анализ будет включаться только первое событие. Отдельные случаи будут суммироваться в общей выборке и в каждой выделенной подгруппе. Частота событий исходов, т.е. количество событий, деленное на общее число пациенто-лет с риском возникновения этих событий, будет выражаться в виде числа на 100 пациенто-лет с 95%-ми точными ДИ.

Основной анализ результатов исследования предполагает использование и анализ только полученной информации, замещение пропущенных в ходе сбора данных значений переменных не планируется.

Ограничения исследования. Дизайн исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН, как и любого неинтервенционного исследования, имеет ряд ограничений. В регистр будут включены амбулаторные пациенты с СН, согласившиеся на участие в исследовании, не участвующие на момент включения в других клинических исследования и наблюдающиеся у врачей отобранных центров-участников. Тем не менее большой объем выборки, количество исследовательских центров и их равномерное распределение по территории РФ и запланированный набор с учетом численности населений федеральных округов минимизируют риск систематической ошибки отбора.

Ввиду неинтервенционного характера исследования, какое-либо вмешательство в ведение пациента (проведение дополнительных исследований или назначений) не предусмотрено. Учитывая сбор данных на основании первичной медицинской документации, существует высокий риск пропущенных данных. Тем не менее это позволит представить картину реальной клинической практики.

Часть клинических данных (например, ФВ ЛЖ по результатам эхокардиографии) будет получена в результате рутинных процедур, методика выполнения которых (включая оборудование) в разных центрах может различаться; по этой причине некоторые данные могут быть не стандартизованы.

В исследовании используются специально разработанные электронные индивидуальные регистрационные карты, а также системы мониторинга и валидации данных с привлечением профессиональной контрактной исследовательской организации, что позволит уменьшить количество пропущенной и ошибочно собранной информации и обеспечить надлежащее качество данных.

Текущий статус проекта

В исследовании принимает участие 141 исследовательский центр в 8 федеральных округах РФ. Первый пациент был включен в исследование 21 декабря 2020г. Набор 20 тыс. пациентов завершен в декабре 2022г (дата включения последнего пациента — 29 декабря 2022г), продолжается проспективное наблюдение участников исследования.

В настоящее время также продолжается процесс валидации данных и идет подготовка к промежуточному анализу данных первичных визитов всех 20 тыс. пациентов на момент включения.

В рамках проекта общий контроль за ходом исследования в каждом федеральном округе осуществляют окружные исследователи при поддержке Научного комитета в составе ведущих российских экспертов в области СН.

Главной ценностью наблюдательного исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН является получение информации о клинико-демографических особенностях амбулаторных пациентов с СН в РФ, изучение реальной амбулаторной клинической практики ведения пациентов с СН, оценка соответствия проводимого лечения актуальным клиническим рекомендациям, а также выявление факторов, ассоциированных с неблагоприятными исходами в течение года наблюдения.

Отношения и деятельность. Исследование проводится при поддержке компании ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз".

1 Gliklich R, Dreyer N, Leavy M, eds. Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User’s Guide. Third edition. Two volumes. (Prepared by the Outcome DEcIDE Center [Outcome Sciences, Inc., a Quintiles company] under Contract No. 290 2005 00351 TO7.) AHRQ Publication No. 13(14)-EHC111. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. April 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK208616/.

Список литературы

1. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017;390(10100):1211-59. doi:10.1016/S0140-6736(17)32154-2.

2. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP, et al. Lifetime risk for developing congestive heart failure: the Framingham Heart Study. Circulation. 2002;106:3068-72. doi:10.1161/01.cir.0000039105.49749.6f.

3. Jones NR, Roalfe AK, Adoki I, et al. Survival of patients with chronic heart failure in the community: a systematic review and meta-analysis. Eur J Heart Fail. 2019;21(11):1306-25. doi:10.1002/ejhf.1594.

4. Mamas MA, Sperrin M, Watson MC, et al. Do patients have worse outcomes in heart failure than in cancer? A primary care-based cohort study with 10-year follow-up in Scotland. Eur J Heart Fail. 2017;19:1095-104. doi:10.1002/ejhf.822.

5. Фомин И. В. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что сегодня мы знаем и что должны делать. Российский кардиологический журнал. 2016;(8):7-13. doi:10.15829/1560-4071-2016-8-7-13.

6. Поляков Д. С., Фомин И. В., Беленков Ю. Н. и др. Хроническая сердечная недостаточность в Российской Федерации: что изменилось за 20 лет наблюдения? Результаты исследования ЭПОХА-ХСН. Кардиология. 2021;61(4):4-14. doi:10.18087/cardio.2021.4.n1628.

7. Stolfo D, Lund LH, Benson L, et al. Persistent High Burden of Heart Failure Across the Ejection Fraction Spectrum in a Nationwide Setting. J Am Heart Assoc. 2022;11(22):e026708. doi:10.1161/JAHA.122.026708.

8. Madelaire C, Gustafsson F, Kristensen SL, et al. Burden and Causes of Hospital Admissions in Heart Failure During the Last Year of Life. JACC Heart Fail. 2019;7(7):561-70. doi:10.1016/j.jchf.2019.03.018.

9. Eguchi S, Morita Y, Mitani H, et al. Burden of repeated hospitalizations on patients with heart failure: an analysis of administrative and claims data in Japan. Drugs — Real World Outcomes. 2022;9:377-89. doi:10.1007/s40801-022-00315-5.

10. Арутюнов А. Г., Драгунов Д. О., Арутюнов Г. П. и др. Первое открытое исследование синдрома острой декомпенсации сердечной недостаточности и сопутствующих заболеваний в Российской Федерации. Независимый регистр ОРАКУЛ-РФ. Кардиология. 2015;55(5):12-21.

11. Hollenberg SM, Stevenson LW, Ahmad T, et al. 2019 ACC expert consensus decision pathway on risk assessment, management, and clinical trajectory of patients hospitalized with heart failure: a report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. J Am Coll Cardiol. 2019;74(15):1966-2011. doi:10.1016/j.jacc.2019.08.001.

12. Ferreira JP, Kraus S, Mitchell S, et al. World Heart Federation Roadmap for Heart Failure. Glob Heart. 2019;14(3):197-214. doi:10.1016/j.gheart.2019.07.004.

13. Vaduganathan M, Claggett BL, Jhund PS, et al. Estimating lifetime benefits of comprehensive disease-modifying pharmacological therapies in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a comparative analysis of three randomised controlled trials. Lancet. 2020;396(10244):121-8. doi:10.1016/S0140-6736(20)30748-0.

14. Tromp J, Ouwerkerk W, van Veldhuisen DJ, et al. A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Pharmacological Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction [published correction appears in JACC Heart Fail. 2022;10(4):295-6]. JACC Heart Fail. 2022;10(2):73-84. doi:10.1016/j.jchf.2021.09.004.

15. Шляхто Е. В., Звартау Н. Э., Виллевальде С. В. и др. Реализованные модели и элементы организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в регионах Российской Федерации: перспективы трансформации в региональные системы управления сердечно-сосудистыми рисками. Российский кардиологический журнал. 2020;25(4):3792. doi:10.15829/1560-4071-2020-4-3792.

16. Виллевальде С. В., Соловьева А. Е., Звартау Н. Э. и др. Принципы организации медицинской помощи пациентам с сердечной недостаточностью в системе управления сердечно-сосудистыми рисками: фокус на преемственность и маршрутизацию пациентов. Практические материалы. Российский кардиологический журнал. 2021;26(S3):4558. doi:10.15829/1560-4071-2021-4558.

17. Арутюнов А. Г., Рылова А. К., Арутюнов Г. П. Регистр госпитализированных пациентов с декомпенсацией кровообращения (Павловский регистр). Сообщение 1. Современная клиническая характеристика пациента с декомпенсацией кровообращения. Клинические фенотипы пациентов. Журнал сердечная недостаточность. 2014;15(1):23-32.

18. Ощепкова Е. В., Лазарева Н. В., Сатлыкова Д. Ф. и др. Первые результаты Российского регистра хронической сердечной недостаточности. Кардиология. 2015;55(5):22-8.

19. Ситникова М. Ю., Лясникова Е. Ю., Юрченко А. В. и др. Результаты Российского госпитального регистра хронической сердечной недостаточности в 3 субъектах Российской Федерации. Кардиология. 2015;55(10):5-13.

20. Жиров И. В., Романова Н. В., Терещенко С. Н. и др. Эпидемиология и особенности терапии хронической сердечной недостаточности в сочетании с фибрилляцией предсердий. Кардиология. 2015;55(3):91-6.

21. Российское кардиологическое общество (РКО). Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4083. doi:10.15829/1560-4071-2020-4083.

Об авторах

Е. В. ШляхтоРоссия

Евгений Владимирович Шляхто — доктор медицинских наук, академик РАН, Генеральный директор.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Ю. Н. Беленков

Россия

Юрий Никитич Беленков — доктор медицинских наук, академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета.

Москва

Конфликт интересов:

нет

С. А. Бойцов

Россия

Сергей Анатольевич Бойцов — доктор медицинских наук, академик РАН, Генеральный директор.

Москва

Конфликт интересов:

нет

С. В. Виллевальде

Россия

Светлана Вадимовна Виллевальде — доктор медицинских наук, профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования управления по реализации федеральных проектов, заведующий кафедрой кардиологии.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

А. С. Галявич

Россия

Альберт Сарварович Галявич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии ФПК и ППС.

Казань

Конфликт интересов:

нет

М. Г. Глезер

Россия

Мария Генриховна Глезер — доктор медицинских наук, профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Н. Э. Звартау

Россия

Надежда Эдвиновна Звартау — кандидат медицинских наук, зам. Генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры внутренних болезней Института медицинского образования.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Ж. Д. Кобалава

Россия

Жанна Давидовна Кобалава — доктор медицинских наук, член-корр. РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Ю. М. Лопатин

Россия

Юрий Михайлович Лопатин — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ.

Волгоград

Конфликт интересов:

нет

В. Ю. Мареев

Россия

Вячеслав Юрьевич Мареев — доктор медицинских наук, профессор, зам. Проректора.

Москва

Конфликт интересов:

нет

С. Н. Терещенко

Россия

Сергей Николаевич Терещенко — доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности.

Москва

Конфликт интересов:

нет

И. В. Фомин

Россия

Игорь Владимирович Фомин — доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики.

Нижний Новгород

Конфликт интересов:

нет

О. Л. Барбараш

Россия

Ольга Леонидовна Барбараш — доктор медицинских наук, академик РАН, директор.

Кемерово

Конфликт интересов:

нет

Н. Г. Виноградова

Россия

Надежда Георгиевна Виноградова — кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии и кардиологии.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Д. В. Дупляков

Россия

Дмитрий Викторович Дупляков — доктор медицинских наук, директор НИИ кардиологии, заведующий кафедрой пропедевтической терапии.

Самара

Конфликт интересов:

нет

И. В. Жиров

Россия

Игорь Витальевич Жиров — доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Е. Д. Космачева

Россия

Елена Дмитриевна Космачева — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних болезней.

Краснодар

Конфликт интересов:

нет

В. А. Невзорова

Россия

Вера Афанасьевна Невзорова — доктор медицинских наук, профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики.

Владивосток

Конфликт интересов:

нет

О. М. Рейтблат

Россия

Олег Маркович Рейтблат — кандидат медицинских наук, заведующий кардиологическим отделением.

Тюмень

Конфликт интересов:

нет

А. Е. Соловьева

Россия

Анжела Евгеньевна Соловьева — кандидат медицинских наук, заведующий отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения управления по реализации федеральных проектов, доцент кафедры кардиологии.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Е. А. Зорина

Россия

Евгения Александровна Зорина – руководитель терапевтического направления.

Москва

Конфликт интересов:

нет

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Зорина Е.А. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5456

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.I., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh., Lopatin Yu.M., Mareev Yu.V., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Zorina E.A. Relationships and Activities. The study is supported by OOO AstraZeneca Pharmaceuticals. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(6):5456. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5456

JATS XML