Перейти к:

Принципы организации медицинской помощи пациентам с легочной гипертензией: фокус на преемственность

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5335

Аннотация

В организации помощи пациентам с редкой быстро прогрессирующей патологией, такой как легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) и хроническая тромбоэмболическая гипертензия (ХТЭЛГ), особое значение приобретает ранняя диагностика и скорость маршрутизации. Сокращение времени, затраченного на маршрутизацию пациента, позволяет снизить риск прогрессирования заболевания, число госпитализаций и тем самым уменьшить социально-экономическое бремя болезни.

В Республике Карелия создан алгоритм маршрутизации больных ЛАГ и ХТЭЛГ, который является примером успешной организации медицинской помощи.

Для цитирования:

Рябков В.А., Везикова Н.Н., Гончарова Н.С., Симакова М.А., Моисеева О.М. Принципы организации медицинской помощи пациентам с легочной гипертензией: фокус на преемственность. Российский кардиологический журнал. 2023;28(2):5335. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5335

For citation:

Ryabkov V.A., Vezikova N.N., Goncharova N.S., Simakova M.A., Moiseeva O.M. Principles of healthcare management for patients with pulmonary hypertension: focus on continuity. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(2):5335. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5335

Несмотря на то, что легочная гипертензия (ЛГ) широко представлена в общей популяции населения (~1%), современные методы лечения разработаны только для двух редких клинических вариантов: легочной артериальной гипертензии (ЛАГ) и хронической тромбоэмболической ЛГ (ХТЭЛГ). ЛАГ традиционно рассматривается как хроническое жизнеугрожающее заболевание, которое характеризуется прогрессирующим повышением легочного сосудистого сопротивления и давления в легочной артерии, что приводит к быстрому развитию правожелудочковой сердечной недостаточности (СН) и преждевременной гибели пациентов [1]. ЛАГ представлена преимущественно идиопатической ЛАГ (иЛАГ), на которую приходится до 55% случаев, и ассоциированной ЛАГ (аЛАГ) [2].

Распространенность ЛАГ по данным европейских регистров варьируется от 6,6 до 26 случаев на 1 млн населения [3]. Недавно опубликованный систематический обзор показал, что национальные реестры систем здравоохранения регистрируют заболеваемость ЛАГ на уровне 5,8 взрослых на 1 млн населения при распространенности в 47,6-54,7 случаев, соответственно [4]. Данные по заболеваемости и распространенности всех вариантов ЛАГ в России ограничены, т.к. на уровне страны существует единый регистр только для пациентов с идиопатической формой заболевания, который ведется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 (ред. от 20.11.2018). По данным Ежегодного бюллетеня экспертного совета по редким заболеваниям комитета Государственной Думы по охране здоровья за 2020г в Российской Федерации насчитывалось 1025 пациентов с иЛАГ, из которых 835 взрослые и 190 дети [5]. Несмотря на отсутствие точных данных по числу пациентов с аЛАГ, находящихся вне системы регионального учета, количество недиагностированных случаев этого варианта ЛАГ представляется достаточно высоким.

ЛАГ преимущественно поражает лиц трудоспособного возраста, среди которых преобладают женщины репродуктивного возраста, что обусловливает высокую медико-социальную значимость проблемы [5]. По причине ранней утраты трудоспособности и частых госпитализаций больных, потребности в дорогостоящих лекарственных препаратах, высокотехнологических методах лечения, таких как трансплантация легких и комплекса сердце-легкие, ЛАГ тяжелым финансовым бременем ложится на систему здравоохранения.

Среди всех нозологий, включенных в перечень хронических жизнеугрожающих и быстро прогрессирующих редких болезней, иЛАГ ассоциирована с крайне высокой смертностью и остается самой инвалидизирующей патологией [5-7]. Расчетная медиана выживаемости пациентов с иЛАГ в отсутствие лечения составляет 2,8 года [7]. По данным региональных сегментов Федерального регистра больных c редкими заболеваниями рост смертности в Российской Федерации среди пациентов с иЛАГ с 2019 по 2020гг составил 3,8% [5]. В отсутствие терапии и регулярного наблюдения 77,5% больных с ЛАГ становятся инвалидами. Темпы роста инвалидизации пациентов с иЛАГ с 2018 по 2020гг составили 45,5% для взрослых и 41,8% для детей [5].

Лечение пациентов с ЛАГ складывается из общих мероприятий, поддерживающей терапии, не влияющей на выживаемость пациентов, а также ЛАГ-специфической терапии и интервенционных методов лечения, включая трансплантацию легких или комплекса сердце-легкие. ЛАГ-специфические лекарственные препараты воздействуют на известные пути патогенеза заболевания, связанные с гиперпродукцией эндотелина-1, дефицитом оксида азота и простациклина [8]. В Российской Федерации представлены 5 основных классов современных таргетных препаратов: ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5, стимуляторы растворимой гуанилатциклазы, антагонисты рецепторов эндотелина, аналоги простациклина и селективные агонисты простациклиновых рецепторов.

Наиболее значимые результаты лечения достигаются назначением адекватной ЛАГ-специфической терапии в наиболее ранние от момента диагностики заболевания сроки. Данный факт подтверждают результаты post hoc анализа крупнейшего рандомизированного клинического исследования GRIPHON, по данным которого время от верификации диагноза до назначения агониста простациклиновых рецепторов препарата селексипаг было независимым предиктором прогноза и смертности пациентов с ЛАГ (р=0,0053), не зависящим от возраста пациентов (р=0,366), исходного риска (р=0,970) и предшествующей терапии (р=0,0798) [9].

Не менее драматична судьба больных с ХТЭЛГ, пятилетняя выживаемость которых на фоне только антикоагулянтной терапии без дополнительных вмешательств при среднем давлении в легочной артерии до 50 мм рт.ст. не превышает 10% [10]. Сложность диагностики ХТЭЛГ заключается в отсутствии четких алгоритмов диспансерного наблюдения у пациентов, перенесших острую тромбоэмболию легочной артерии, а также отсутствие у 25% пациентов с ХТЭЛГ четких указаний в анамнезе на острую тромбоэмболию легочной артерии [11]. В отличие от ЛАГ для пациентов ХТЭЛГ разработаны эффективные хирургические (тромбэндартерэктомия из легочной артерии) и эндоваскулярные (баллонная ангиопластика легочной артерии) методы лечения, что существенно улучшило прогноз пациентов с данной патологией. Однако поздняя верификация ХТЭЛГ и отсроченное проведение интервенционных вмешательств сопряжены с высоким риском развития резидуальной ЛГ вследствие формирования дистальной васкулопатии. Поэтому у больных с резидуальной ЛГ и исходно неоперабельной формой ХТЭЛГ рекомендованы к применению современные ЛАГ специфические препараты и в первую очередь агонист растворимой гуанилатциклазы препарат риоцигуат, имеющий наибольшую доказательную базу клинического применения у этой категории пациентов [1].

Таким образом, как для ЛАГ, так и для ХТЭЛГ особое значение приобретает ранняя диагностика и скорость маршрутизации от момента возникновения первых симптомов заболевания до верификации диагноза и выбора оптимального метода лечения. Сокращение времени, затраченного на маршрутизацию пациента, позволяет своевременно начать лечение, снизить риск прогрессирования заболевания, число госпитализаций и тем самым уменьшить социально-экономическое бремя болезни. Цель настоящей работы — представить проект оптимальной для Российской Федерации модели оказания помощи пациентам ЛАГ и ХТЭЛГ, созданной на основании опыта функционирования регионального центра Республики Карелия и его взаимодействия с экспертным центром по ведению пациентов с ЛГ в Северо-Западном регионе.

Организация оказания медицинской помощи взрослым пациентам с ЛГ

С учетом важности ранней диагностики ЛАГ и ХТЭЛГ как заболеваний с крайне неблагоприятным прогнозом в Национальных рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации представлен диагностический алгоритм в виде четкого разграничения объема обследования на уровне первичного звена амбулаторно-поликлинической службы в регионе, специализированной помощи в учреждении второго или третьего уровня и углубленного обследования в учреждении четвертого уровня, имеющего в своем составе экспертный центр ЛГ.

Первым и основным симптомом, позволяющим заподозрить наличие ЛГ, является одышка. Учитывая неспецифический характер указанного симптома, необходимо проведение дифференциального диагноза между патологией левых отделов сердца и легких как наиболее частых причин ЛГ, а также выполнение на начальном этапе клинического минимума, включающего электрокардиографию, рентгенографию легких, оценку функции внешнего дыхания и эхокардиографию (ЭхоКГ), для выявления группы пациентов с вероятным диагнозом ЛАГ. ЭхоКГ является основным инструментом скрининга, определяющим вероятность ЛГ путем оценки пиковой скорости трикуспидальной регургитации и специфических показателей, характеризующих состояние правых отделов сердца. По причине низкой распространенности ЛАГ и отсутствия опыта ведения таких пациентов специалисту первичного звена (участковый врач, врач общей практики, врач-кардиолог) на основании полученных данных нередко бывает трудно провести дифференциальный диагноз между наиболее распространенными формами ЛГ, выделив среди них пациентов с ЛАГ. Поэтому алгоритм обследования на данном этапе должен быть максимально упрощен и сведен к варианту чек-листа.

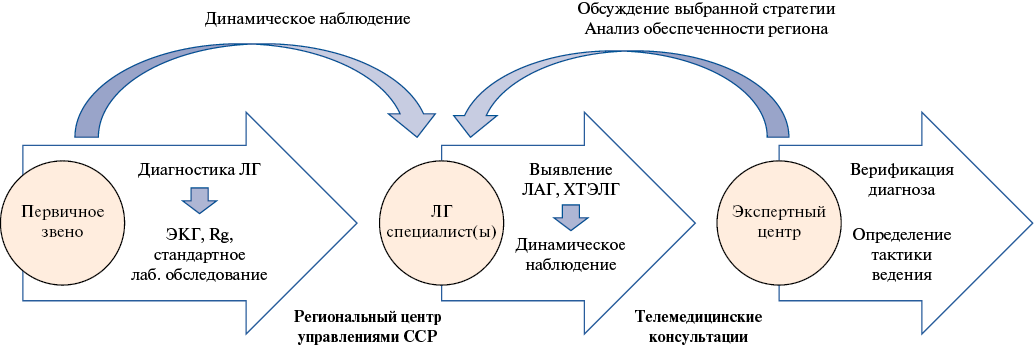

При создании алгоритма маршрутизации больных ЛАГ мы опирались на ранее разработанную систему управления сердечно-сосудистыми рисками для социально-значимых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, СН [12]. В отличие от распространенных заболеваний, при которых выявление, стратификация риска, лечение и наблюдение осуществляются на уровне первичного звена, оказание помощи пациентам с редкой патологией, в т.ч. ЛАГ и ХТЭЛГ, требует особой подготовки специалистов, которые не только ориентированы в проблеме, но и имеют опыт ведения таких состояний. Поэтому эффективным решением, по нашему мнению, могут стать создаваемые на базе медицинских учреждений 3 уровня центры управления сердечно-сосудистыми рисками, для ряда регионов это центры СН или редких заболеваний, к работе которых могут быть привлечены подготовленные в экспертных центрах специалисты по ЛГ (рис. 1). Преимуществом такого подхода является возможность создания на базе центра мультидисциплинарной команды для выбора оптимальной тактики ведения больного с ЛАГ или ХТЭЛГ.

На следующем этапе маршрутизации (специализированные центры 3 уровня) результаты обследования, выполненного в региональном медицинском учреждении в рамках специализированной медицинской помощи, при подозрении на ЛАГ или ХТЭЛГ через канал телемедицинской консультации направляются в федеральный экспертный центр. Требование действующих клинических рекомендаций о необходимости углубленного обследования пациента с ЛАГ или ХТЭЛГ в федеральном экспертном центре не должно расцениваться как противоречие существующему порядку оказания медицинской помощи, в соответствии с которым в федеральные учреждения направляются только тяжелые больные. В отношении пациентов с ЛАГ основанием для госпитализации в федеральное медицинское учреждение может быть Приказ Минздрава РФ от 15 ноября 2012г № 918н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями", определяющий такую возможность "для установления окончательного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания" или "при отсутствии эффекта от проводимой терапии", если речь идет о повторной госпитализации.

Направление в федеральный центр продиктовано и тем, что развертывание экспертных центров ЛГ в регионах имеет существенные ограничения. Согласно определению экспертным центром ЛГ может быть медицинское учреждение, имеющее мультидисциплинарную команду специалистов (кардиолог, пульмонолог, рентгенолог, анестезиолог-реаниматолог, ревматолог, психолог), опыт наблюдения не <50 пациентов с верифицированным диагнозом ЛАГ или ХТЭЛГ и не <2 новых случаев диагностики ЛАГ или ХТЭЛГ ежемесячно, проведения не <20 вазореактивных тестов в год, а также возможность быстрого направления в специализированные отделения для выполнения тромбэндартерэктомии из легочной артерии или хирургической коррекции врожденных пороков сердца [8]. Недостаточный опыт и оснащенность современными методами диагностики на уровне региона могут быть причинами ошибочного диагноза и соответственно неверной тактики ведения больного. Более целесообразным представляется алгоритм, предусматривающий верификацию диагноза, стратификацию риска и определение дальнейшей тактики ведения у первичного больного на уровне федерального экспертного центра ЛГ. По результатам обследования экспертный центр согласовывает лекарственное обеспечение и принципы диспансерного наблюдения с региональным специалистом по ЛГ. В зависимости от региональных особенностей лабораторный контроль безопасности терапии и оценка динамики электрокардиограммы могут осуществляться врачом первичного звена. Контроль эффективности ЛАГ-специфической терапии должен осуществляется специалистом по ЛГ и предполагает регулярную с частотой не реже 1 раза в 6 мес. оценку функционального статуса, физической работоспособности, определение уровня маркера СН мозгового натрийуретического пептида и/или показателей ЭхоКГ. Регулярная оценка ответа на проводимую терапию позволит своевременно принять решение о ранней эскалации терапии, что может существенно повлиять на прогноз заболевания. Результаты динамического контроля и вопросы дальнейшего ведения пациента могут быть обсуждены со специалистами экспертного центра в рамках телемедицинской консультации.

Анализ опыта работы регионального центра ЛГ

Примером успешной организации медицинской помощи пациентам с ЛАГ и ХТЭЛГ в регионе представляется опыт Республики Карелия, где, благодаря наличию мультидисциплинарной команды, на функциональной основе создан центр ЛГ (рис. 2). В качестве базы для создания центра был выбран многопрофильный стационар ГБУЗ "Республиканская больница им. В. А. Баранова" (РБ). Основу команды центра составляют кардиолог, пульмонолог, врач функциональной диагностики, выполняющий ЭхоКГ, и анестезиолог-реаниматолог, выполняющий диагностическую катетеризацию правых камер сердца (КПКС) в условиях палаты интенсивный терапии. Центр телемедицинских консультаций, располагающийся в РБ, позволяет быстро направить консультативный запрос в федеральные клиники.

Координация работы центра осуществляется кардиологом, который участвует в обследовании пациентов с ЛГ, в т.ч. присутствует на процедуре КПКС и проводит трактовку данных инвазивной гемодинамики малого круга кровообращения. Работа кардиолога также включает оформление заявки на обеспечение ЛАГ-специфической терапией, наблюдение пациентов с ЛАГ и ХТЭЛГ в динамике, ведение регистра ЛГ, регулярную подачу реестра больных, получающих ЛАГ-специфическую терапию, в отдел лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения с указанием потребностей, а также оформление извещений о нежелательных явлениях или недостаточной эффективности ЛАГ-специфических препаратов. С целью своевременной диагностики ЛАГ и ХТЭЛГ, а также организации маршрутизации врачам первичного звена предложен локальный протокол, определяющий порядок обследования пациентов с промежуточной и высокой вероятностью ЛГ. Протокол содержит перечень состояний, требующих ЭхоКГ скрининга ЛГ, в котором особые позиции занимают пациенты с системными заболеваниями соединительной ткани, врожденными пороками сердца, ВИЧ-инфекцией и больные, перенесшие острую тромбоэмболию легочной артерии. С целью оценки ЭхоКГ-вероятности ЛГ к основному заключению предусмотрен дополнительный протокол, включающий показатель пиковой скорости трикуспидальной регургитации (ПСТР), набор специфических параметров и критерии их оценки в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов и Европейского респираторного общества [1]. В случае, если специалист отделения функциональной диагностики амбулаторного учреждения не имеет опыта определения специфических ЭхоКГ-показателей, характеризующих состояние правых камер сердца, терапевтам поликлиник рекомендовано обращать внимание на пациентов с расчетным систолическим давлением в легочной артерии (РСДЛА) >50 мм рт.ст., которое предполагает ПСТР >3,4 м/с, или РСДЛА 35-50 мм рт.ст., соответствующее ПСТР 2,9-3,4 м/с, в сочетании с увеличением правых отделов сердца.

При выявлении на амбулаторном этапе клинически значимой патологии легких или левых отделов сердца дальнейшее лечение осуществляется терапевтом поликлиники в соответствии со стандартами указанных нозологий. Дополнительное обследование таких больных может обсуждаться в случае диспропорциональной ЛГ, когда степень повышения РСДЛА и выраженность изменений правых отделов сердца не соответствуют тяжести заболевания легких или левых отделов сердца. При подозрении на ЛАГ или ХТЭЛГ по результатам обследования в поликлинике пациент консультируется специалистом РБ с последующей госпитализацией. Для более равномерного распределения нагрузки кардиологическое отделение принимает пациентов с ЛАГ, ХТЭЛГ, а также с диспропорциональной ЛГ при патологии левых отделов сердца. В пульмонологическое отделение госпитализируются больные с ХТЭЛГ и диспропорциональной ЛГ при патологии легких. Пациенты с системными заболеваниями соединительной ткани или подозрением на вышеуказанную патологию обследуются в условиях ревматологического отделения РБ. Незамедлительная консультация специалиста РБ с обсуждением госпитализации в короткие сроки предусмотрена при быстром прогрессировании симптомов, клинических признаках правожелудочковой СН и синкопальных состояниях.

В случае, если по результатам обследования в РБ, включая КПКС, складывается представление о ЛАГ или ХТЭЛГ, данные оформляются в виде запроса в экспертный центр ЛГ (ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова") через центр телемедицинских консультаций. Больные с впервые выявленной ЛАГ или ХТЭЛГ всегда направляются на обследование в экспертный центр и далее возвращаются с рекомендациями к кардиологу РБ. По рекомендациям экспертного центра кардиолог РБ оформляет ходатайство на ЛАГ-специфическую терапию. Одновременно информация дублируется в отдел лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения и поликлинику по месту жительства больного. Данные пациента с иЛАГ вносятся терапевтом поликлиники в регистр орфанных заболеваний. Больные с аЛАГ и ХТЭЛГ обеспечиваются ЛАГ-специфическими препаратами за счет региональной программы. Терапевт поликлиники формирует заявку на ЛАГ-специфический препарат и выписывает рецепт, по которому больной получает лекарство в аптеке после распределения через отдел лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения.

Оценка эффективности ЛАГ-специфической терапии осуществляется кардиологом РБ амбулаторно или в стационаре. При необходимости эскалации терапии оформляется повторный запрос в ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" через центр телемедицинских консультаций РБ. Полученный ответ из экспертного центра направляется в поликлинику по месту жительства пациента и кардиологу РБ для оформления нового ходатайства на ЛАГ-специфические препараты в случае изменений в терапии. Повторные телемедицинские консультации как правило осуществляются дистанционно, однако в отдельных случаях (уточнение диагноза, обсуждение альтернативных методов лечения, плановые хирургические вмешательства) пациент может быть приглашен в федеральную клинику на госпитализацию.

Важной составляющей работы центра является тесное взаимодействие с отделом лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Карелия. В день оформления ходатайства на ЛАГ-специфический препарат, не дожидаясь поступления документов в Министерство здравоохранения, кардиолог РБ информирует специалиста отдела лекарственного обеспечения о назначении, что позволяет минимизировать сроки получения препарата пациентом, в т.ч. за счет перераспределения лекарственных средств между больными.

Работа центра позволила увеличить выявляемость ЛАГ/ХТЭЛГ в регионе и сократить время до подтверждения диагноза и старта терапии. В настоящее время по данным регистра взрослых пациентов Республики Карелия распространенность ЛАГ составляет 3,32 на 100 тыс. населения, в т.ч. иЛАГ 2,16 на 100 тыс. жителей региона.

Резюмируя опыт специалистов РБ в оказании помощи пациентам с ЛГ, важно отметить необходимость дальнейшего повышения эффективности диагностики и лечения ЛАГ и ХТЭЛГ путем:

- выявления пробелов в компетенциях и обучения врачей первичного звена с разработкой чек-листов, облегчающих постановку предполагаемого диагноза;

- обучения врачей отделений функциональной диагностики методам оценки специфических ЭхоКГ показателей, характеризующих состояние правых отделов сердца;

- обучения врачей отделений лучевой диагностики особенностям обследования пациентов с подозрением на ЛАГ и ХТЭЛГ;

- обучения региональных специалистов по ЛГ и привлечения их к работе уже созданных центров управления сердечно-сосудистым риском;

- координации работы региональных специалистов по ЛГ и специалистов экспертных центров, используя возможности консультативной поддержки и анализа совместной деятельности;

- активного внедрения информационных технологий, позволяющих упростить взаимодействие специалистов первичного звена и региональных центров, благодаря единым медицинским картам пациента;

- жесткого контроля за выполнением рекомендаций по терапии и соблюдением алгоритма динамического наблюдения пациента.

Рис. 1. Система управлениями сердечно-сосудистым риском при ЛАГ и ХТЭЛГ.

Сокращения: ЛАГ — легочная артериальная гипертензия, ЛГ — легочная гипертензия, ССР — сердечно-сосудистый риск, ХТЭЛГ — хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, ЭКГ — электрокардиография.

Рис. 2. Схема организации работы регионального центра ЛГ в Республике Карелия.

Сокращения: БПГ — бодиплетизмография, КПОС — катетеризация правых отделов сердца, КРТ — кардиоресинхронизирующая терапия, ЛАГ — легочная артериальная гипертензия, ЛГ — легочная гипертензия, МСКТ — мультиспиральная компьютерная томография, МРТ — магнитно-резонансная томография, ОБП — органы брюшной полости, ОГП — органы грудной полости, РГ — рентгенография, СЗСТ — системные заболевания соединительной ткани, Т6Х — тест с 6-минутной ходьбой, УЗИ — ультразвуковое исследование, ФВД — функция внешнего дыхания, ФЦ — федеральный центр, ХТЭЛГ — хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия, ЭхоКГ — эхокардиография, BNP — мозговой натрийуретический пептид, DLCO — диффузионная способность легких для монооксида углерода, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид

Заключение

В связи с низкой настороженностью врачей первичного звена в отношении орфанной патологии при организации службы помощи больным с ЛАГ и ХТЭЛГ большое внимание следует уделить подготовке региональных специалистов, которые будут осуществлять выявление и диспансерное наблюдение за пациентами. Специалисты по ЛГ могут осуществлять свою деятельность либо в рамках центра управления сердечно-сосудистым риском на базе учреждения третьего уровня, либо при наличии мультидисциплинарной команды и опыта работы с ЛАГ/ХТЭЛГ формировать самостоятельную структуру по примеру службы, организованной в Республике Карелия. Независимо от региональных особенностей консультативную и координирующую роль играет федеральный экспертный центр, за которым сохраняются функции первичной верификации диагноза, стратификации риска и выбора оптимальной тактики ведения.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Humbert M, Kovacs G, Hoeper MM, et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2022;43(38):3618-731. doi:10.1093/eurheartj/ehac237.

2. Чазова И. Е., Архипова О. А., Мартынюк Т. В. Легочная артериальная гипертензия в России: анализ шестилетнего наблюдения по данным Национального регистра. Терапевтический архив. 2019;91(1):24-31. doi:10.26442/00403660.2019.01.000024.

3. Hoeper M, Huscher D, Pittrow D. Incidence and prevalence of pulmonary arterial hypertension in Germany. Int J Cardiol. 2016;203:612-3. doi:10.1016/j.ijcard.2015.11.001.

4. Leber L, Beaudet A, Muller A. Epidemiology of pulmonary arterial hypertension and chronic thromboembolic pulmonary hypertension: identification of the most accurate estimates from a systematic literature review. Pulm Circ. 2021;11(1):1-12. doi:10.1177/2045894020977300.

5. Ежегодный бюллетень Экспертного совета по редким (орфанным) заболеваниям. Комитет Государственной думы по охране здоровья. М., 2021. 244 с.

6. Симакова М. А., Гончарова Н. С., Карелкина Е. В., Моисеева О. М. Опыт применения неселективного антагониста эндотелиновых рецепторов мацитентана у больных легочной артериальной гипертензией. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2018;17(2):35-42. doi:10.15829/1728-8800-2018-2-35-42.

7. D’Alonzo G, Brast R, Ayres S, et al. Survival in patients with primary pulmonary hypertension. Results from a national prospective registry. Ann Intern Med. 1991;115(5):343-9. doi:10.7326/0003-4819-115-5-343.

8. Авдеев С. Н., Барабаш О. Л., Баутин А. Е. и др. Легочная гипертензия, в том числе хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2021;26(12):4683. doi:10.15829/1560-4071-2021-4683.

9. Gaine S, Sitbon O, Channick RN, et al. Relationship Between Time From Diagnosis and Morbidity/Mortality in Pulmonary Arterial Hypertension: Results From the Phase III GRIPHON Study. Chest. 2021;160(1):277-86. doi:10.1016/j.chest.2021.01.066.

10. Riedel M, Stanek V, Widimsky J, Prerovsky I. Longterm follow-up of patients with pulmonary thromboembolism. Late prognosis and evolution of hemodynamic and respiratory data. Chest. 1982;81(2):151-8. doi:10.1378/chest.81.2.151.

11. Pepke-Zaba J, Delcroix M, Lang I, et al. Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH): results from an international prospective registry. Circulation. 2011;124(18):1973-81. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.110.015008.

12. Шляхто Е. В., Звартау Н. Э., Виллевальде С. В. и др. Система управления сердечно-сосудистыми рисками: предпосылки к созданию, принципы организации, таргетные группы. Российский кардиологический журнал. 2019;(11):69-82. doi:10.15829/1560-4071-2019-11-69-82.

Об авторах

В. А. РябковРоссия

Вадим Александрович Рябков — кандидат медицинских наук, доцент, Центр постдипломного образования медицинского института.

Петрозаводск

Конфликт интересов:

нет

Н. Н. Везикова

Россия

Наталья Николаевна Везикова — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедройгоспитальной терапии медицинского института.

Петрозаводск

Конфликт интересов:

нет

Н. С. Гончарова

Россия

Наталья Сергеевна Гончарова — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИО некоронарогенных заболеваний сердца.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

Санкт-Петербург

М. А. Симакова

Россия

Мария Александровна Симакова — кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИО некоронарогенных заболеваний сердца.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

О. М. Моисеева

Россия

Ольга Михайловна Моисеева — доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИО некоронарогенных заболеваний сердца.

Санкт-Петербург

Конфликт интересов:

нет

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Рябков В.А., Везикова Н.Н., Гончарова Н.С., Симакова М.А., Моисеева О.М. Принципы организации медицинской помощи пациентам с легочной гипертензией: фокус на преемственность. Российский кардиологический журнал. 2023;28(2):5335. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5335

For citation:

Ryabkov V.A., Vezikova N.N., Goncharova N.S., Simakova M.A., Moiseeva O.M. Principles of healthcare management for patients with pulmonary hypertension: focus on continuity. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(2):5335. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5335

JATS XML