Перейти к:

Оценка и клинико-прогностическая роль маркеров хронической болезни почек у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в реальной клинической практике: данные исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6521

EDN: OUFWVB

Аннотация

Цель. Оценить маркеры хронической болезни почек (ХБП) и их клиникопрогностическую роль у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью (СН) по данным реальной клинической практики.

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ данных Проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТХСН) с включением 19981 пациента. Для оценки маркеров ХБП учитывали полученные данные на Визите 1: "Наличие диагноза Хроническая болезнь почек (ХБП) подтверждено?", "Стадия ХБП" (в случае наличия ХБП), "Расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) по формуле CKD-EPI", "Креатинин", "Альбумин" или "Отношение альбумин/креатинин" в разовой порции мочи. Внесенные в электронную регистрационную карту значения рСКФ (врСКФ) сопоставляли со значениями СКФ, рассчитанными при анализе данных по формуле CKD-EPI 2021г на основании пола, возраста пациента и внесенного значения креатинина сыворотки (арСКФ). Сравнивали клинические характеристики, терапию после Визита 1 и прогноз у пациентов с указанием на наличие ХБП и в зависимости от значения арСКФ. Результаты. Выявлены следующие проблемы диагностики: некорректный расчет СКФ с более частым занижением значений и недостаточная оценка альбуминурии. ХБП отмечалась в качестве сопутствующего диагноза у 44,7% пациентов с СН, однако арСКФ <60 мл/мин/1,73 м2 определена в 30,8% случаев. Группы как с репортируемой ХБП, так и по арСКФ, характеризовались более тяжёлым течением СН, большим бременем большинства сердечно-сосудистых и несердечно-сосудистых (ожирения, сахарного диабета и анемии) коморбидных состояний. Отмечено снижение частоты назначения большинства классов рекомендованной прогноз-модифицирующей терапии СН и квадротерапии при арСКФ <30 мл/мин/1,73 м2. Как наличие ХБП, так и снижение арСКФ <60 мл/ мин/1,73 м2 ассоциировались с большей частотой неблагоприятных событий. Снижение рСКФ на каждые 10 мл/мин/1,73 м2 значимо ассоциировалось со всеми неблагоприятными исходами при обширной поправке.

Заключение. Высокая частота ХБП в когорте пациентов с СН, выявленные проблемы диагностики, более тяжёлое клиническое течение СН и неблагоприятный прогноз подчёркивают необходимость комплексных мер по повышению осведомленности врачей и оптимизации внедрения клинических рекомендаций в реальную клиническую практику.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Оценка и клинико-прогностическая роль маркеров хронической болезни почек у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в реальной клинической практике: данные исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6521. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6521. EDN: OUFWVB

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Evaluation, clinical and prognostic role of chronic kidney disease markers in outpatients with heart failure in real-world practice: data from the PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6521. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6521. EDN: OUFWVB

Глобальная распространённость хронической болезни почек (ХБП) в последние годы характеризуется неуклонным ростом. По прогнозам, в 2040г ХБП займет 5 место среди лидирующих причин ранней смертности [1]. Однако данные крупных эпидемиологических и регистровых исследований по ХБП имеют целый ряд ограничений: основаны на однократном определении расчётной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ), часто не включают альбуминурию (АУ) и динамическую оценку устойчивости изменений.

ХБП занимает особое место среди коморбидных состояний у пациентов с сердечной недостаточностью (СН), что в первую очередь обусловлено тесными кардиоренальными взаимосвязями. Так, при ХБП отмечаются активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, задержка жидкости, окислительный стресс, приводящие к развитию гипертрофии и фиброза миокарда; с другой стороны, СН способствует застою, гипоперфузии, снижению функции почек и развитию почечной недостаточности [2]. Глубинная оценка таких взаимосвязей получила свое развитие в рамках обновленной концепции кардиоренометаболического синдрома. Пациенты с сочетанием СН и ХБП относятся к 3 и 4 стадиям данного синдрома, наиболее сложным для комплексного терапевтического воздействия [3]. рСКФ и АУ являются не только диагностическими маркерами ХБП, но и независимыми факторами, значимо влияющими на прогноз пациентов с СН [4]. Недостаточная оценка АУ и некорректное определение рСКФ влияет на диагноз и на оценку прогноза, а также на тактику терапии пациентов с СН. Более того, международный опрос врачей продемонстрировал, что снижение СКФ у пациентов с СН является частым барьером для назначения рекомендованной прогноз-модифицирующей терапии (РПМТ) [5].

Современные данные по частоте ХБП у пациентов с СН варьируют в разных странах [6-10], что во многом объясняется различиями во внедрении критериев диагностики ХБП в реальную клиническую практику.

Значимое увеличение как сердечно-сосудистой, так и общей смертности пациентов с СН и ХБП регистрируется при наблюдении до 1 года [8], что подчёркивает важность оказания своевременной качественной помощи с реализацией принципа преемственности на всех этапах.

В Российской Федерации данные о распространённости ХБП при СН также имеют ограничения, обусловленные давностью проведённых исследований [11], включением отдельных регионов, однократной оценкой рСКФ [12][13]. Выявление "болевых точек" реальной клинической практики является необходимым условием для определения резервов и стратегии оптимизации помощи пациентам с СН и сопутствующей ХБП.

Целью данного субанализа является представление подходов к оценке маркеров ХБП и их клинико-прогностической роли у амбулаторных пациентов с СН по данным реальной клинической практики.

Материал и методы

Выполнен ретроспективный анализ данных Проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН) [14], основные результаты которого опубликованы ранее [15]. В период 2020-2022гг в исследование включен 19981 амбулаторный пациент 18 лет и старше с диагнозом СН, наблюдающийся у терапевта или кардиолога. Сбор клинико-лабораторных исходных данных и их динамику выполняли с помощью электронной регистрационной карты (ЭРК). Причины смерти и госпитализаций указывались врачом-исследователем, при внесении точных данных посмертного диагноза причина определялась специалистом по медицинскому кодированию, не участвующим в сборе или анализе данных.

Для оценки маркеров ХБП учитывали ответы на следующие поля ЭРК на Визите 1: "Наличие диагноза Хроническая болезнь почек (ХБП) подтверждено?", "Стадия ХБП" (в случае наличия ХБП), "Расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) по формуле CKD-EPI", "Креатинин", "Альбумин (в разовой порции мочи)", "Отношение альбумин/креатинин (в разовой порции мочи)". Допускалось внесение результатов анализов, выполненных в течение 6 мес. до Визита 1. Корректной оценку АУ считали при внесенных единицах измерения, соответствующих клиническим рекомендациям (мг/г, мг/ммоль и мг/сут.). Внесенные в ЭРК значения рСКФ (врСКФ) сопоставляли со значениями СКФ, рассчитанными при анализе данных (арСКФ) по формуле CKD-EPI 2021г [16] на основании пола, возраста пациента и внесенного значения креатинина сыворотки (СКр). Сравнивали клинические характеристики, терапию после Визита 1 и прогноз у пациентов с указанием на наличие ХБП и в зависимости от значения арСКФ. Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики и принципам Хельсинкской декларации. Все участники исследования подписывали форму информированного согласия.

Статистическую обработку данных проводили в программе Stata (версия 18.0, StataCorp). Для описания количественных параметров использовали среднее и стандартное отклонение (при правильном распределении данных) или медиану и 25 и 75 перцентили (при неправильном распределении). Качественные переменные представляли как число и долю пациентов с признаком по отношению ко всей когорте. Частоту качественных признаков в подгруппах сравнивали с помощью критерия хи-квадрат; значения количественных признаков с правильным и неправильным распределением — с помощью t-теста и U-критерия Манна-Уитни (для двух групп) или тестов ANOVA и Крускала-Уоллиса (для 3 и более групп). Частоты неблагоприятных событий оценивали с помощью метода Каплана-Мейера и логрангового критерия. Для оценки прогностического значения нарушения функции почек выполняли многофакторный регрессионный анализ Кокса.

Результаты

Оценка маркеров ХБП у амбулаторных пациентов с СН

Данные СКр и врСКФ на Визите 1 были внесены у 16598 (83,1%) и 15030 (75,2%) пациентов. Анализ АУ или отношение альбумин/креатинин мочи отмечены в ЭРК у 2081 (10,4%) пациента, однако корректная оценка данных показателей была выполнена только у 692 (3,5%) пациентов.

В подгруппе с репортируемой ХБП (n=8924) при стадиях С1 (n=739, 8,3%) и С2 (n=3555, 39,8%), при которых АУ (и/или другие маркеры повреждения почек) имеет принципиальное значение для подтверждения диагноза, корректная оценка АУ была выполнена только в 5,3% и 4,4% случаев; у 596 (6,7%) пациентов отсутствовали данные по уровню СКр и/или АУ. В подгруппе с репортируемым отсутствием диагноза ХБП (n=11057) значения арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² выявлены у 1079 (9,8%) пациентов, высокая/очень высокая АУ (категории А2-А3) — у 86 (0,8% пациентов); в 2779 (25,1%) случаях данные по уровню СКр и/или АУ отсутствовали.

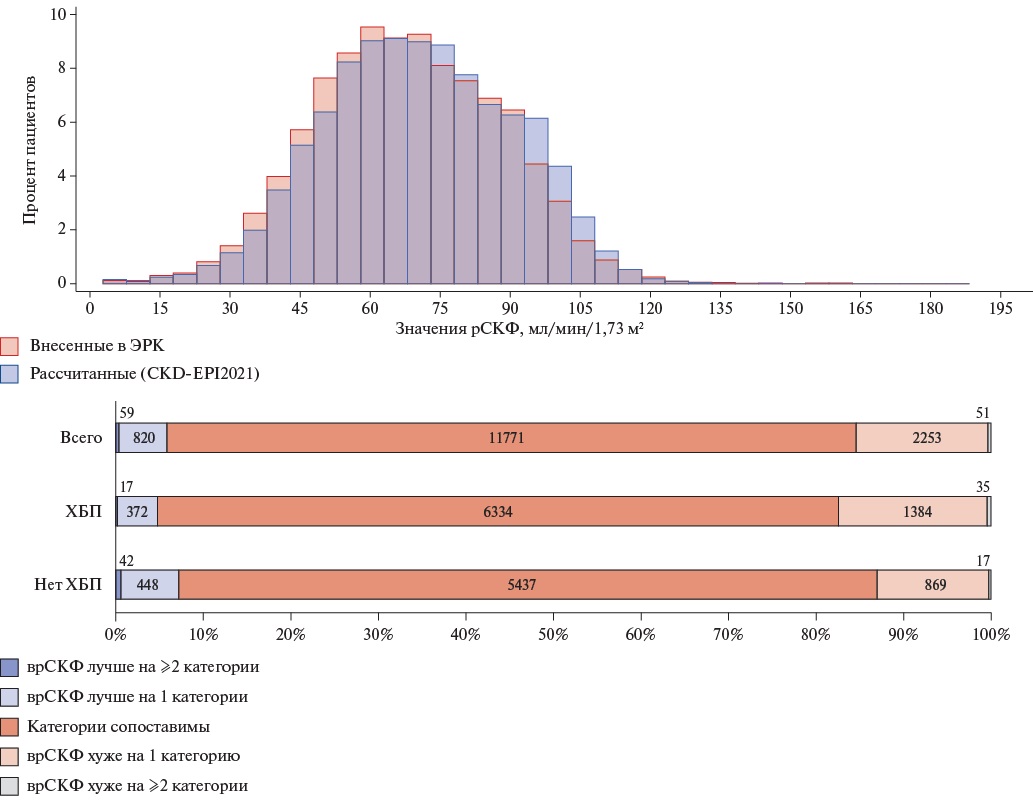

Выявлена несогласованность уровней врСКФ и арСКФ с тенденцией к занижению значений врСКФ (рис. 1). У пациентов с ХБП внесённая рСКФ чаще была хуже (у 1384 (17%) пациентов — на 1 категорию, у 35 (0,4%) — на 2-4 категории), несогласованность в сторону увеличения врСКФ встречалась реже (389, 4,8% случаев). Выявлено занижение врСКФ, медиана различий с арСКФ составила -3,6 (25 и 75 перцентили -4,6; -2) мл/мин/1,73 м². У 259 пациентов (3,9%) с внесённой рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² в ЭРК не был отмечен диагноз ХБП.

Рис. 1. Различия в значениях и категориях врСКФ и арСКФ.

Примечание: по сравнению с арСКФ.

Сокращения: врСКФ — внесённая в электронную регистрационную форму расчётная скорость клубочковой фильтрации, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, ХБП — хроническая болезнь почек, ЭРК — электронная регистрационная карта.

Клинические характеристики СН в зависимости от наличия ХБП

Наличие подтвержденного диагноза ХБП указано у 44,7% пациентов общей когорты, чаще при СН с сохраненной фракцией выброса (ФВ) (СНсФВ) — 49,7%, у пациентов с СН с умеренно сниженной (СНунФВ) и низкой ФВ (СНнФВ) в 43,5% и 39,7% случаев (p<0,001). Частота арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² в общей когорте составила 30,8% (32,6%, 28,7% и 30,2% при СНсФВ, СНунФВ и СНнФВ, соответственно).

Ожидаемо чаще ХБП диагностировали у пациентов старше 65 лет по сравнению с группами 50-65 лет и <50 лет (54,4% vs 37,1% и 22,9%, p<0,001), с сахарным диабетом (СД) (56,4% vs 40,2% у пациентов без СД, p<0,001) и артериальной гипертензией (АГ) (47,0% vs 25,7% у пациентов без АГ, p<0,001).

Основные клинико-демографические характеристики групп в зависимости от наличия ХБП и арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² представлены в таблице 1.

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика пациентов с СН в зависимости от наличия ХБП и арСКФ <60 мл/мин/1,73 м²

|

Хроническая болезнь почек |

арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² |

|||||

|

Нет |

Да |

Значение p |

Нет |

Да |

Значение р |

|

|

Мужской пол, n (%) |

7511 (67,9%) |

5186 (58,1%) |

<0,001 |

8086 (70,4%) |

2367 (46,3%) |

<0,001 |

|

Возраст на момент включения, лет |

62,6±11,1 |

67,7±10 |

<0,001 |

62,8±10,7 |

70,2±9,5 |

<0,001 |

|

Курение, n (%) |

||||||

|

— Нет |

7641 (69,1%) |

6447 (72,2%) |

<0,001 |

7441 (64,8%) |

4135 (80,9%) |

<0,001 |

|

— В настоящее время |

1652 (14,9%) |

1039 (11,6%) |

1926 (16,8%) |

375 (7,3%) |

||

|

— В прошлом |

1764 (16%) |

1438 (16,1%) |

2120 (18,5%) |

601 (11,8%) |

||

|

ИМТ на Визите 1, кг/м² |

29,6±5,6 |

30,2±5,8 |

<0,001 |

29,7±5,7 |

30,3±5,7 |

<0,001 |

|

Функциональный класс (NYHA) на Визите 1 |

||||||

|

— I ФК |

1324 (12%) |

708 (7,9%) |

<0,001 |

1369 (11,9%) |

338 (6,6%) |

<0,001 |

|

— II ФК |

6130 (55,4%) |

4619 (51,7%) |

6364 (55,4%) |

2450 (47,9%) |

||

|

— III ФК |

3447 (31,2%) |

3387 (38%) |

3572 (31,1%) |

2171 (42,5%) |

||

|

— IV ФК |

156 (1,4%) |

210 (2,4%) |

182 (1,6%) |

152 (3%) |

||

|

ШОКС, суммарный балл, Визит 1 |

4 [ 3-6] |

5 [ 4-7] |

<0,001 |

4 [ 3-6] |

5 [ 4-7] |

<0,001 |

|

ШОКС, функциональный класс, Визит 1 |

||||||

|

— I ФК (≤3 баллов) |

3206 (30,6%) |

2181 (24,8%) |

<0,001 |

3430 (30,5%) |

1176 (23,5%) |

<0,001 |

|

— II ФК (4-6 баллов) |

5142 (49,1%) |

4300 (49%) |

5401 (48%) |

2376 (47,5%) |

||

|

— III ФК (7-9 баллов) |

1943 (18,5%) |

2098 (23,9%) |

2200 (19,6%) |

1305 (26,1%) |

||

|

— IV ФК (>9 баллов) |

190 (1,8%) |

204 (2,3%) |

213 (1,9%) |

140 (2,8%) |

||

|

Фракция выброса на Визите 1, % |

45 [ 36-55] |

48 [ 38-57] |

<0,001 |

46 [ 37-56] |

47 [ 37-57] |

0,004 |

|

Фенотипы СН по ФВ (Визит 1) |

||||||

|

— СНнФВ |

4203 (38%) |

2766 (31%) |

<0,001 |

3936 (34,3%) |

1699 (33,2%) |

<0,001 |

|

— СНусФВ |

2791 (25,2%) |

2149 (24,1%) |

2909 (25,3%) |

1171 (22,9%) |

||

|

— СНсФВ |

4063 (36,7%) |

4009 (44,9%) |

4642 (40,4%) |

2241 (43,8%) |

||

|

NT-proBNP, пг/мл |

632,6 [ 315,7-1386,4] |

733 [ 356,6-1640] |

<0,001 |

604 [ 298-1327] |

924 [ 453,7-2032] |

<0,001 |

|

Артериальная гипертензия, n (%) |

9423 (85,2%) |

8360 (93,7%) |

<0,001 |

10113 (88%) |

4744 (92,8%) |

<0,001 |

|

Фибрилляция предсердий, n (%) |

4162 (37,6%) |

4339 (48,6%) |

<0,001 |

4471 (38,9%) |

2680 (52,4%) |

<0,001 |

|

Желудочковые аритмии, n (%) |

1397 (12,6%) |

1330 (14,9%) |

<0,001 |

1601 (13,9%) |

697 (13,6%) |

0,605 |

|

Ишемическая болезнь сердца, n (%) |

7853 (71%) |

6815 (76,4%) |

<0,001 |

8317 (72,4%) |

3847 (75,3%) |

<0,001 |

|

Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%) |

5114 (46,3%) |

4316 (48,4%) |

0,003 |

5478 (47,7%) |

2301 (45%) |

0,001 |

|

Заболевания периферических артерий, n (%) |

731 (6,6%) |

1030 (11,5%) |

<0,001 |

1084 (9,4%) |

532 (10,4%) |

0,051 |

|

Цереброваскулярная болезнь, n (%) |

791 (7,2%) |

1064 (11,9%) |

<0,001 |

1016 (8,8%) |

601 (11,8%) |

<0,001 |

|

ОНМК в анамнезе, n (%) |

754 (6,8%) |

938 (10,5%) |

<0,001 |

904 (7,9%) |

550 (10,8%) |

<0,001 |

|

Дислипидемия, n (%) |

3094 (28%) |

4031 (45,2%) |

<0,001 |

4475 (39%) |

1893 (37%) |

0,019 |

|

Сахарный диабет, n (%) |

2405 (21,8%) |

3109 (34,8%) |

<0,001 |

2953 (25,7%) |

1770 (34,6%) |

<0,001 |

|

Ожирение, n (%) |

4654 (42,1%) |

4378 (49,1%) |

<0,001 |

5115 (44,5%) |

2477 (48,5%) |

<0,001 |

|

ХОБЛ, n (%) |

605 (5,5%) |

636 (7,1%) |

<0,001 |

759 (6,6%) |

303 (5,9%) |

0,099 |

|

Анемия, n (%) |

2059 (25,5%) |

2434 (31,4%) |

<0,001 |

2692 (25,3%) |

1671 (35,5%) |

<0,001 |

Примечание: количество (доля) пациентов с пропущенные значениями по ХБП: ИМТ — 574 (2,9%), ШОКС, суммарный балл — 717 (3,6%), ШОКС, функциональный класс — 717 (3,6%), NT-proBNP — 14189 (71%), анемия — 4147 (20,8%); пропущенные значения по арСКФ: ИМТ — 260 (1,6%), ШОКС, суммарный балл — 357 (2,2%), ШОКС, функциональный класс — 357 (2,2%), NTproBNP — 11070 (66,7%), анемия — 1260 (7,6%).

Сокращения: арСКФ — скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная при анализе данных по формуле CKD-EPI 2021г на основании пола, возраста пациента и внесенного значения креатинина сыворотки, ИМТ — индекс массы тела, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких, ШОКС — Шкала оценки клинического состояния, NT-proBNP — N-концевой промозговой натрийуретический пептид, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Группы как с репортируемой ХБП (по сравнению с пациентами без репортируемой ХБП), так и с арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² (по сравнению с пациентами с арСКФ ≥60 мл/мин/1,73 м²), характеризовались более тяжёлым течением СН: выше функциональный класс Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA), суммарный балл по Шкале оценки клинического состояния, большая длительность СН, чаще в анамнезе госпитализации по поводу СН, более высокие показатели N-концевого промозгового натрийуретического пептида. У данных пациентов по сравнению с участниками без нарушения функции почек регистрировалась большая частота сердечно-сосудистых коморбидных состояний, таких как АГ, фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий, цереброваскулярная болезнь и острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, кроме того, отмечалось большее бремя таких некардиальных коморбидных состояний, как ожирение, СД и анемия (p<0,001) (табл. 1). Разнонаправленные ассоциации получены в отношении перенесённого инфаркта миокарда и дислипидемии, которые численно чаще встречались при ХБП и реже при арСКФ <60 мл/мин/1,73 м².

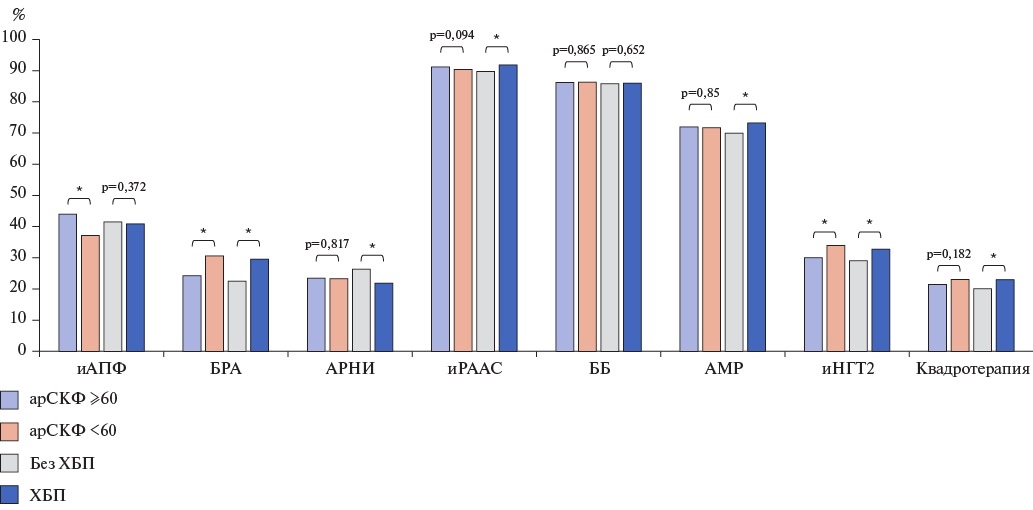

Терапия СН в зависимости от наличия ХБП

Наличие ХБП ассоциировалось с более частым назначением блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА), ингибиторов натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа (иНГТ2), антагонистов минералокортикоидных рецепторов (АМР) и квадротерапии в целом, но более редким назначением ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитора (АРНИ) (рис. 2).

Рис. 2. Назначение РПМТ в зависимости от наличия арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² и диагноза ХБП.

Примечание: * — р<0,001.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, арСКФ — скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная при анализе данных по формуле CKD-EPI 2021г на основании пола, возраста пациента и внесенного значения креатинина сыворотки, ББ — бета-адреноблокатор, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ХБП — хроническая болезнь почек.

Пациентам с СН и арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² по сравнению с группой с арСКФ ≥60 мл/мин/1,73 м² реже назначались ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) (37,2% vs 44%), чаще БРА (30,6% vs 24,3%) и иНГТ2 (34 vs 30,1%); терапия бета-адреноблокаторами (ББ), АМР, АРНИ и в целом квадротерапия были сопоставимы в обеих группах (рис. 2).

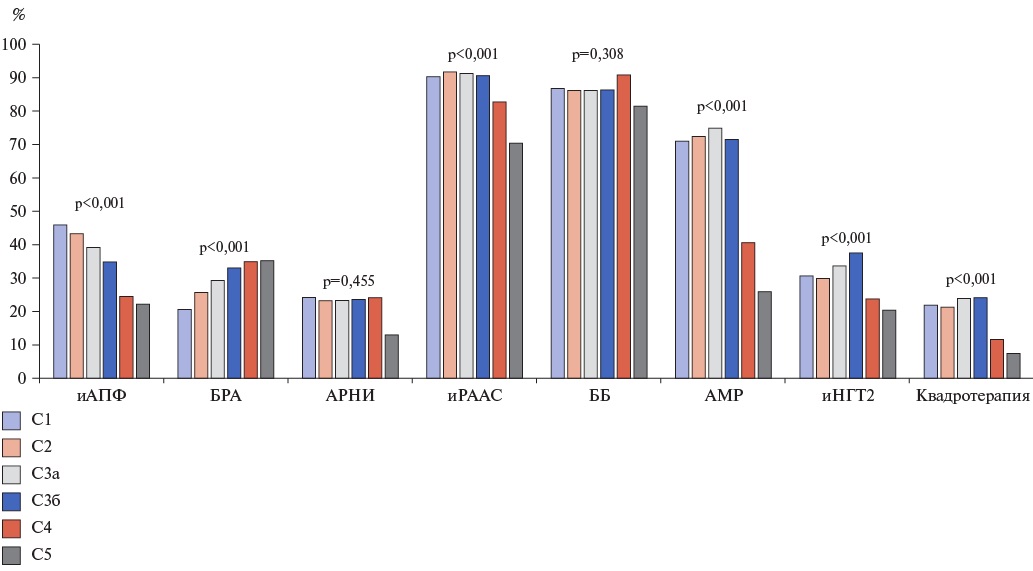

При увеличении категории арСКФ с С1 до С5 доли пациентов, которым были назначены иАПФ, АМР, иНГТ2, ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, квадротерапия снижалась (рис. 3).

Рис. 3. Частота применения лекарственных препаратов РПМТ в зависимости от категории арСКФ.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, ББ — бета-адреноблокатор, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

Прогноз пациентов с СН в зависимости от наличия ХБП

Пациенты с СН и сочетанием как с репортируемой врачами ХБП, так и со снижением арСКФ <60 мл/мин/1,73 м², характеризовались большей частотой неблагоприятных событий по сравнению с пациентами без нарушения функции почек (табл. 2). При этом снижение рСКФ на каждые 10 мл/мин/1,73 м² значимо ассоциировалось со всеми неблагоприятными исходами (смерть, сердечно-сосудистая смерть, повторные госпитализации по любым причинам, сердечно-сосудистым причинам и по поводу СН) при обширной поправке (табл. 3, примечание). По мере снижения арСКФ риск неблагоприятных событий увеличивался (рис. 4).

Таблица 2

Прогностическое значение ХБП и арСКФ у пациентов с СН

|

Параметр интереса |

Нет ХБП |

Есть ХБП |

Значение p |

|

Смерть |

|||

|

Частота в течение года, % |

4,5 [ 4,1-4,9] |

6,2 [ 5,7-6,7] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

4,6 [ 4,2-5,0] |

6,4 [ 5,9-7,0] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,537 [ 1,331, 1,776] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,253 [ 1,071, 1,465] |

0,005 |

|

СС смерть |

|||

|

Частота в течение года, % |

3 [ 2,7-3,4] |

4,3 [ 3,9-4,8] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

3,1 [ 2,7-3,4] |

4,4 [ 4-4,9] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,656 [ 1,391, 1,972] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,342 [ 1,109, 1,625] |

0,003 |

|

ГоспЛП |

|||

|

Частота в течение года, % |

23,9 [ 23,1-24,8] |

26,2 [ 25,2-27,1] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

27,9 [ 26,9-29] |

30,8 [ 29,6-32,2] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,141 [ 1,067, 1,221] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,074 [ 1,000, 1,153] |

0,051 |

|

ГоспСН |

|||

|

Частота в течение года, % |

6,6 [ 6,1-7,2] |

7,8 [ 7,2-8,5] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

6,9 [ 6,4-7,5] |

8,2 [ 7,6-8,9] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,362 [ 1,196, 1,552] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,221 [ 1,064, 1,402] |

0,005 |

|

ГоспСС |

|||

|

Частота в течение года, % |

16,8 [ 16,1-17,5] |

17,3 [ 16,5-18,1] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

18,6 [ 17,7-19,5] |

19,1 [ 18,1-20,2] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,148 [ 1,056, 1,248] |

0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,067 [ 0,977, 1,165] |

0,151 |

|

Параметр интереса |

арСКФ ≥60 мл/мин/1,73 м² |

арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² |

P |

|

Смерть |

|||

|

Частота в течение года, % |

4,4 [ 4-4,8] |

7,8 [ 7,1-8,6] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

4,5 [ 4,1-4,9] |

8,1 [ 7,4-9,0] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,671 [ 1,455, 1,918] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,485 [ 1,276, 1,728] |

<0,001 |

|

СС смерть |

|||

|

Частота в течение года, % |

3 [ 2,7-3,4] |

5,4 [ 4,8-6,1] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

3,1 [ 2,8-3,4] |

5,6 [ 5-6,3] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,683 [ 1,424, 1,989] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,449 [ 1,205, 1,742] |

<0,001 |

|

ГоспЛП |

|||

|

Частота в течение года, % |

25,3 [ 24,5-26,1] |

26,6 [ 25,3-27,8] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

29,6 [ 28,5-30,7] |

31,5 [ 29,8-33,2] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,123 [ 1,049, 1,202] |

0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,100 [ 1,022, 1,185] |

0,011 |

|

ГоспСН |

|||

|

Частота в течение года, % |

6,6 [ 6,1-7,1] |

9,2 [ 8,4-10,1] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

6,8 [ 6,3-7,4] |

9,8 [ 8,9-10,8] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,400 [ 1,230, 1,592] |

<0,001 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,292 [ 1,124, 1,486] |

<0,001 |

|

ГоспСС |

|||

|

Частота в течение года, % |

17,1 [ 16,4-17,8] |

18,5 [ 17,4-19,6] |

|

|

Частота в течение года, на 100 пациенто-лет |

18,8 [ 17,9-19,7] |

20,7 [ 19,3-22,1] |

|

|

ОР [ 95% ДИ] в однофакторной модели |

Референсная группа |

1,134 [ 1,042, 1,234] |

0,003 |

|

ОР [ 95% ДИ] в многофакторной модели |

Референсная группа |

1,092 [ 0,997, 1,197] |

0,059 |

Примечание: частоты получены методом Каплана-Мейера, однофакторные модели стратифицированы по исследовательскому центру, модели многофакторной регрессии Кокса со стратификацией по исследовательскому центру и поправкой на возраст, пол, статус курения (когда-либо против отсутствия курения в анамнезе), длительность СН, категорию ФВ (<40%, 41-49%, ≥50% на Визите 1), ФК NYHA, систолическое артериальное давление на Визите 1, частоту сердечных сокращений на Визите 1, категорию ИМТ (≤25, 25-30, ≥30 кг/м²), ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, АГ, фибрилляцию предсердий, СД 2 типа, хроническую обструктивную болезнь лёгких, анамнез инсульта, терапию ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ББ, АМР и иНГТ2 после Визита 1.

Сокращения: ГоспЛП — госпитализации по любой причине, ГоспСС — госпитализация по сердечно-сосудистым причинам, ГоспСН — госпитализация по поводу сердечной недостаточности, ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, СС — сердечно-сосудистая, ХБП — хроническая болезнь почек.

Таблица 3

Прогностическое значение рСКФ у пациентов с СН

|

Исход |

Однофакторная модель |

Многофакторная модель |

||

|

ОР [ 95% ДИ] |

p |

ОР [ 95% ДИ] |

P |

|

|

Смерть |

1,154 [ 1,115, 1,194] |

<0,001 |

1,116 [ 1,073, 1,160] |

<0,001 |

|

СС смерть |

1,151 [ 1,105, 1,199] |

<0,001 |

1,105 [ 1,054, 1,158] |

<0,001 |

|

ГоспЛП |

1,029 [ 1,013, 1,046] |

<0,001 |

1,022 [ 1,004, 1,041] |

0,018 |

|

ГоспСН |

1,091 [ 1,058, 1,126] |

<0,001 |

1,072 [ 1,035, 1,111] |

<0,001 |

|

ГоспСС |

1,035 [ 1,015, 1,056] |

0,001 |

1,024 [ 1,001, 1,048] |

0,042 |

Примечание: частоты получены методом Каплана-Мейера, однофакторные модели стратифицированы по исследовательскому центру, модели многофакторной регрессии Кокса со стратификацией по исследовательскому центру и поправкой на возраст, пол, статус курения (когда-либо против отсутствия курения в анамнезе), длительность СН, категорию ФВ (<40%, 41-49%, ≥50% на Визите 1), ФК NYHA, систолическое артериальное давление на Визите 1, частоту сердечных сокращений на Визите 1, категорию ИМТ (≤25, 25-30, ≥30 кг/м²), ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, артериальную гипертензию, фибрилляцию предсердий, сахарный диабет 2 типа, хроническую обструктивную болезнь лёгких, анамнез инсульта, терапию ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ББ, АМР и иНГТ2 после Визита 1.

Сокращения: ГоспЛП — госпитализации по любой причине, ГоспСС — госпитализация по сердечно-сосудистым причинам, ГоспСН — госпитализация по поводу сердечной недостаточности, ДИ — доверительный интервал, ОР — отношение рисков, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, СС — сердечно-сосудистая.

Рис. 4. Прогностическое значение арСКФ у пациентов с СН.

Примечание: отношение рисков и 95% доверительный интервал представлены для Модели со стратификацией по исследовательскому центру и поправкой на возраст, пол, статус курения (когда-либо против отсутствия курения в анамнезе), длительность СН, категорию ФВ (<40%, 41-49%, ≥50% на Визите 1), ФК NYHA, систолическое артериальное давление на Визите 1, частоту сердечных сокращений на Визите 1, категорию ИМТ (≤25, 25-30, ≥30 кг/м²), ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда в анамнезе, АГ, фибрилляцию предсердий, СД 2 типа, хроническую обструктивную болезнь лёгких, анамнез инсульта, терапию ингибиторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ББ, АМР и иНГТ2 после Визита 1.

Сокращения: ГоспЛП — госпитализации по любой причине, ГоспСС — госпитализация по сердечно-сосудистым причинам, ГоспСН — госпитализация по поводу сердечной недостаточности, ДИ — доверительный интервал, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, СС — сердечно-сосудистая.

Обсуждение

В представленном субанализе крупного российского когортного исследования проанализированы особенности оценки маркеров ХБП (рСКФ и АУ) и репортирования ХБП, сопоставлены характеристики пациентов и прогноз в зависимости от наличия ХБП и арСКФ <60 мл/мин/1,73 м². Определены проблемы реальной клинической практики: некорректный расчет СКФ с более частым занижением значений и недостаточная оценка АУ. ХБП указывалась врачами в качестве сопутствующего диагноза у 44,7% пациентов с СН, однако арСКФ <60 мл/мин/1,73 м² отмечалась в 30,8% случаев. Продемонстрировано, что пациенты с ХБП характеризовались более тяжелым течением СН и большим бременем коморбидных состояний. При увеличении категории арСКФ отмечалось снижение частоты назначения ряда классов РПМТ пациентам с СН. Подтверждено независимое неблагоприятное прогностическое значение снижения рСКФ в отношении смерти и повторных госпитализаций.

В представленном исследовании впервые на крупной когорте реальной клинической практики получены данные о частоте и особенностях оценки маркеров ХБП у пациентов с СН. Более частое занижение значений рСКФ, вероятно, обусловлено использованием неактуальной формулы CKD-EPI 2009г вместо обновлённой 2021г или применением других формул [17]. Выявленное несоответствие у существенной доли пациентов подчеркивает важность обучения врачей использованию современных калькуляторов оценки рСКФ. Значения рСКФ являются ключевым маркером ХБП, а их занижение может привести к гипердиагностике ХБП. Действительно, частота арСКФ <60% в исследуемой когорте была ниже, чем репортируемая частота ХБП. Вопрос корректной диагностики ХБП также обостряется с учетом оценки АУ только у 10,4% пациентов, при этом только у трети из них в ЭРК были внесены соответствующие рекомендованным методы оценки. По данным крупного исследования (n=448837) с анализом данных амбулаторных пациентов с АГ, СД и сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение среднего периода наблюдения 1,7 года СКр оценивался по крайней мере один раз у 45,5% пациентов, а определение АУ посредством тест-полоски проводилось у 7,9% пациентов, и только у 0,4% оценивалось отношение альбумин/креатинин в моче [18]. Представленные данные о недостаточном скрининге на АУ согласуются также и с результатами метаанализа почти 4 млн пациентов с АГ и СД, в котором исследование в среднем было выполнено у 35,1% пациентов с СД и у 4,1% с АГ [19].

Полученные данные по частоте ХБП у пациентов с СН в целом и в зависимости от ФВ отличаются от европейских данных. В шведском регистре [9] распространенность ХБП при СНсФВ, СНунФВ и СНнФВ составила 56%, 48% и 45%, соответственно, что превышает показатели, полученные в данном субанализе, однако можно отметить сходную закономерность — наибольшую частоту ХБП среди пациентов с СНсФВ. В регистрах с участием госпитализированных пациентов частота ХБП также варьирует от 37 до 66% [8][10][20], что во многом объясняется используемыми диагностическими критериями. Так, по данным испанского регистра [6] с включением амбулаторных пациентов с СН ХБП диагностирована у 59,1% по рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² c оценкой в динамике, у 11% пациентов — на основании АУ у лиц рСКФ >60 мл/мин/1,73 м², при этом исследование АУ было выполнено 83,6% пациентов, в то время как во многих других регистровых исследованиях АУ не учитывалась [9][10][19][21] или была оценена у незначительной части пациентов, как и в исследовании ПРИОРИТЕТ-ХСН. Инициированный в 2023г российский регистр АУРА предполагает диагностику с применением обоих маркеров ХБП без верификации изменений в динамике [13], представленность в нём пациентов с ХСН составляет 39% (1775 участников), АУ по тест-полоскам ≥20мг/л выявлена у 41,5% в данной подгруппе.

Нами продемонстрировано более тяжёлое течение СН и большее бремя коморбидных состояний, таких как АГ, фибрилляция предсердий, ишемическая болезнь сердца, анемия, СД, у пациентов с сочетанием СН и ХБП или арСКФ <60 мл/мин/1,73 м², что согласуется с данными крупных современных европейских регистров [6][20].

По данным регистра Swedish HF, доля пациентов с назначением иАПФ, БРА, АМР, АРНИ снижалась по мере снижения рСКФ, такая закономерность не выявлена в отношении ББ [22]. В данном субанализе для иАПФ, АМР, иНГТ2 наблюдалось аналогичное снижение назначения по мере ухудшения почечной функции, для ББ и АРНИ не отмечено значимых изменений, а для БРА выявлено увеличение доли пациентов с их назначением.

Крайне неблагоприятный прогноз пациентов с сочетанием ХБП и СН установлен в крупном метаанализе: умеренное снижение функции почек повышало риск смерти от всех причин в 1,59 раза, а тяжелой почечной недостаточности — в 2,17 раза [23]. В данном субанализе риск смерти от всех причин увеличивался в 1,33 (при СКФ 45-59 мл/мин/1,73 м²), 1,71 (при СКФ 30-44 мл/мин/1,73 м²) и 2,8 раза (при СКФ <30 мл/мин/1,73 м²) в зависимости от соответствующей категории снижения рСКФ. Выявленное влияние на прогноз в течение 1 года демонстрирует важность ранней диагностики ХБП в популяции пациентов с СН. В регистровом исследовании пациентов с СН длительностью наблюдения до 15 лет было показано значительное снижение СКФ с наклоном 1,70 мл/мин/1,73 м² в год (95% доверительный интервал: 1,75-1,66 мл/мин/1,73 м² в год) и независимая корреляция снижения почечной функции с общей и сердечно-сосудистой смертностью, что также подчеркивает необходимость регулярного мониторинга СКФ среди пациентов с СН [23].

Ограничения исследования. Основные ограничения связаны с внесением данных врачами, что может приводить к потенциально неполному сбору информации. Для оптимизации качества внесения данных в ЭРК проводились специальные тренинги для всех исследовательских центров, а также комплекс мер по мониторингу и валидации данных.

Врачи вносили информацию о подтверждённом диагнозе ХБП без спецификации критериев диагностики, также самостоятельно выполняли определение рСКФ, что отражает условия реальной клинической практики.

Заключение

Субанализ регистра ПРИОРИТЕТ-ХСН продемонстрировал проблемы оценки маркеров ХБП среди амбулаторных пациентов с СН: некорректное определение рСКФ, недостаточный скрининг АУ. Пациенты с сочетанием СН и ХБП, как репортируемой врачами, так и определённой по снижению арСКФ <60 мл/мин/1,73 м², характеризовались более тяжёлым течением СН, более частым назначением таких классов РБМТ, как иНГТ2 и БРА, большей частотой неблагоприятных событий по сравнению с пациентами без диагностированного нарушения функции почек. Исследование подчёркивает необходимость комплексных мер по оптимизации внедрения клинических рекомендаций в реальную клиническую практику и повышения осведомленности о ранней диагностике ХБП у пациентов c СН.

Благодарности. Авторы выражают благодарность всем руководителям медицинских организаций за помощь в организации и проведении исследования, а также пациентам, принявшим участие в исследовании.

Отношения и деятельность. Проведение и анализ результатов исследования выполнены при поддержке компании ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз".

Список литературы

1. Foreman KJ, Marquez N, Dolgert A, et al. Forecasting life expectancy, years of life lost, and all-cause and cause specific mortality for 250 causes of death: reference and alternative scenarios for 2016-40 for 195 countries and territories. Lancet. 2018;392(10159):20522090. doi:10.1016/S0140-6736(18)31694-5.

2. Schuett K, Marx N, Lehrke M. The Cardio-Kidney Patient: Epidemiology, Clinical Characteristics and Therapy. Circ Res. 2023;132(8):902-14. doi:10.1161/CIRCRESAHA.122.321748.

3. Ndumele CE, Neeland IJ, Tuttle KR, et al.; American Heart Association. A Synopsis of the Evidence for the Science and Clinical Management of Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) Syndrome: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2023;148(20):1636-64. doi:10.1161/CIR.0000000000001186.

4. Gansevoort RT, Correa-Rotter R, Hemmelgarn BR, et al. Chronic kidney disease and cardiovascular risk: epidemiology, mechanisms, and prevention. Lancet. 2013;382(9889):33952. doi:10.1016/S0140-6736(13)60595-4.

5. Jankowska EA, Liu PP, Cowie MR, et al. Personalized care of patients with heart failure: are we ready for a REWOLUTION? Insights from two international surveys on healthcare professionals’ needs and patients’ perceptions. Eur J Heart Fail. 2023;25(3):36472. doi:10.1002/ejhf.2798.

6. Cobo Marcos M, de la Espriella R, Gayán Ordás J, et al. Prevalence and clinical profile of kidney disease in patients with chronic heart failure. Insights from the Spanish cardiorenal registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2024;77(1):50-9. English, Spanish. doi:10.1016/j.rec.2023.05.003.

7. Yu AS, Pak KJ, Zhou H, et al. All-Cause and Cardiovascular-Related Mortality in CKD Patients With and Without Heart Failure: A Population-Based Cohort Study in Kaiser Permanente Southern California. Kidney Med. 2023;5(5):100624. doi:10.1016/j.xkme.2023.100624.

8. Takeuchi S, Kohno T, Goda A, et al.; West Tokyo Heart Failure Registry Investigators. Renin-angiotensin system inhibitors for patients with mild or moderate chronic kidney disease and heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction. Int J Cardiol. 2024;409:132190. doi:10.1016/j.ijcard.2024.

9. Löfman I, Szummer K, Dahlström U, et al. Associations with and prognostic impact of chronic kidney disease in heart failure with preserved, mid-range, and reduced ejection fraction. Eur J Heart Fail. 2017;19(12):1606-14. doi:10.1002/ejhf.821.

10. Patel RB, Fonarow GC, Greene SJ, et al. Kidney Function and Outcomes in Patients Hospitalized With Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2021;78(4):330-43. doi:10.1016/j.jacc.2021.05.002.

11. Арутюнов Г. П., Драгунов Д. О., Соколова А. В., Арутюнов А. Г. Распространенность поражения почек у больных с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. Клиническая нефрология. 2014;(6):23-7.

12. Айрапетян А. А., Лазарева Н. В., Рейтблат О. М. и др. Коморбидные состояния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (по данным регистра хронической сердечной недостаточности в Тюменской области). Consilium Medicum. 2023;25(10):685-92. doi:10.26442/20751753.2023.10.202384.

13. Батюшин М. М., Трубникова М. А., Арутюнов Г. П. и др. Анализ данных российского Регистра АУРА (Регистр реальной клинической практики выявляемости АльбУминуРии среди пациентов с ранее недиАгностированной хронической болезнью почек). Российский кардиологический журнал. 2024;29(7):5926. doi:10.15829/1560-4071-2024-5926.

14. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации (ПРИОРИТЕТ-ХСН): обоснование, цели и дизайн исследования. Российский кардиологический журнал. 2023;28(6):5456. doi:10.15829/1560-4071-2023-5456.

15. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Характеристика и исходы у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты крупного проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования Приоритет-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6516. doi:10.15829/1560-4071-2025-6516. EDN: DZOXMG.

16. Inker LA, Eneanya ND, Coresh J, et al.; Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration. New Creatinineand Cystatin C-Based Equations to Estimate GFR without Race. N Engl J Med. 2021;385(19):1737-49. doi:10.1056/NEJMoa2102953.

17. Buchkremer F, Segerer S. The 2009 and 2021 CKD-EPI Equations: A Graphical Analysis of the Effect of Refitting GFR Estimating Equations Without a Race Coefficient. Kidney Med. 2022;4(5):100448. doi:10.1016/j.xkme.2022.100448.

18. Wanner C, Schaeffner E, Frese T, et al. InspeCKD — Analyse zur Nutzung von Labordiagnostik im Kontext der chronischen Nierenerkrankung: Daten von Risikopatientinnen und -patienten in deutschen Hausarztpraxen [InspeCKD — Analysis of the use of diagnostics in patients at high risk for chronic kidney disease in German general practitioner (GP) practices]. MMW Fortschr Med. 2024;166(Suppl 4):9-17. German. doi:10.1007/s15006-024-3684-y.

19. Shin JI, Chang AR, Grams ME, et al.; CKD Prognosis Consortium. Albuminuria Testing in Hypertension and Diabetes: An Individual-Participant Data Meta-Analysis in a Global Consortium. Hypertension. 2021;78(4):1042-52. doi:10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17323.

20. Zahir Anjum D, Bonde AN, Fosbol E, et al. Incidence of clinical outcomes in heart failure patients with and without advanced chronic kidney disease. ESC Heart Fail. 2024;11(5):3406-15. doi:10.1002/ehf2.14933.

21. Zamora E, Codina P, Aimo A, et al. Trajectories of Kidney Function in Heart Failure Over a 15-Year Follow-Up: Clinical Profiling and Mortality. JACC Heart Fail. 2024;12(5):84959. doi:10.1016/j.jchf.2024.01.004.

22. Janse RJ, Fu EL, Dahlström U, et al. Use of guideline-recommended medical therapy in patients with heart failure and chronic kidney disease: from physician’s prescriptions to patient’s dispensations, medication adherence and persistence. Eur J Heart Fail. 2022;24(11):2185-95. doi:10.1002/ejhf.2620.

23. Damman K, Valente MA, Voors AA, et al. Renal impairment, worsening renal function, and outcome in patients with heart failure: an updated meta-analysis. Eur Heart J. 2014;35:455-69.

Об авторах

Е. В. ШляхтоРоссия

Шляхто Е. В. — д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор

Санкт-Петербург

Ю. Н. Беленков

Россия

Беленков Ю. Н. — д.м.н., академик РАН, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета

Москва

С. А. Бойцов

Россия

Бойцов С. А. — д.м.н., академик РАН, генеральный директор

Москва

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде С. В. — д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. С. Галявич

Россия

Галявич А. С. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

М. Г. Глезер

Россия

Глезер М. Г. — д.м.н., профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики

Москва

Н. Э. Звартау

Россия

Звартау Н. Э.* — к.м.н., зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Ж. Д. Кобалава

Россия

Кобалава Ж. Д. — д.м.н., член-корр. РАН, зав. кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики

Москва;

Ю. М. Лопатин

Россия

Лопатин Ю. М. — д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО

Волгоград

В. Ю. Мареев

Россия

Мареев В. Ю. — д.м.н., профессор, зам. проректора

Москва

С. Н. Терещенко

Россия

Терещенко С. Н. — д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

И. В. Фомин

Россия

Фомин И. В. — д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики

Нижний Новгород

О. Л. Барбараш

Россия

Барбараш О. Л. — д.м.н., академик РАН, директор

Кемерово

Н. Г. Виноградова

Россия

Виноградова Н. Г. — к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии

Нижний Новгород

Д. В. Дупляков

Россия

Дупляков Д. В. — д.м.н., зав. кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

И. В. Жиров

Россия

Жиров И. В. — д.м.н., профессор, в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

Е. Д. Космачева

Россия

Космачева Е. Д. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней

Краснодар

В. А. Невзорова

Россия

Невзорова В. А. — д.м.н., профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики

Владивосток

О. М. Рейтблат

Россия

Рейтблат О. М. — к.м.н., начальник Регионального сосудистого центра

Тюмень

А. Е. Соловьева

Россия

Соловьева А. Е. — к.м.н., зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Медведева

Россия

Медведева Е. А. — к.м.н., зав. отделом стратегического развития кардиологической службы в регионах Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Зорина

Россия

Зорина Е. А. — руководитель терапевтического направления

Москва

- Пациенты с сердечной недостаточностью (СН) недостаточно обследуются для выявления маркеров хронической болезни почек (ХБП), особенно редко выполняется оценка альбуминурии, отношение альбумин/креатинин, также отмечается некорректное определение расчетной скорости клубочковой фильтрации (СКФ).

- Наличие подтверждённой ХБП или СКФ, рассчитанная при анализе данных по формуле CKD-EPI 2021г на основании пола, возраста пациента и внесенного значения креатинина сыворотки (арСКФ), <60 мл/мин/1,73 м2 ассоциируется с более тяжёлым течением СН, большим бременем большинства сердечно-сосудистых коморбидных состояний и таких некардиальных сопутствующих состояний, как ожирение, сахарный диабет и анемия.

- При увеличении категории арСКФ с С1 до С5 снижались доли пациентов, которым были назначены ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и квадротерапия.

- Снижение расчетной СКФ у пациентов с СН независимо ассоциировалось с риском смерти и повторных госпитализаций.

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Оценка и клинико-прогностическая роль маркеров хронической болезни почек у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в реальной клинической практике: данные исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6521. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6521. EDN: OUFWVB

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin I.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Evaluation, clinical and prognostic role of chronic kidney disease markers in outpatients with heart failure in real-world practice: data from the PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6521. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6521. EDN: OUFWVB

JATS XML