Перейти к:

Применение рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью в реальной клинической практике: субанализ исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6517

EDN: WFHVQR

Аннотация

Цель. Описать частоту противопоказаний к рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии (РБМТ) и особенности её назначения и титрования за время наблюдения амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью (СН).

Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ частоты противопоказаний к четырем классам РБМТ у 19981 амбулаторного пациента с СН, включенного в исследование ПРИОРИТЕТ-ХСН. Динамика назначения и титрования препаратов оценивалась в когорте пациентов, не имеющих противопоказаний и прошедших предусмотренные протоколом визиты через 6 и 12 мес. наблюдения. Методом многофакторной смешанной логистической регрессии определены факторы, ассоциированные с назначением и более высокими дозами препаратов из классов РБМТ.

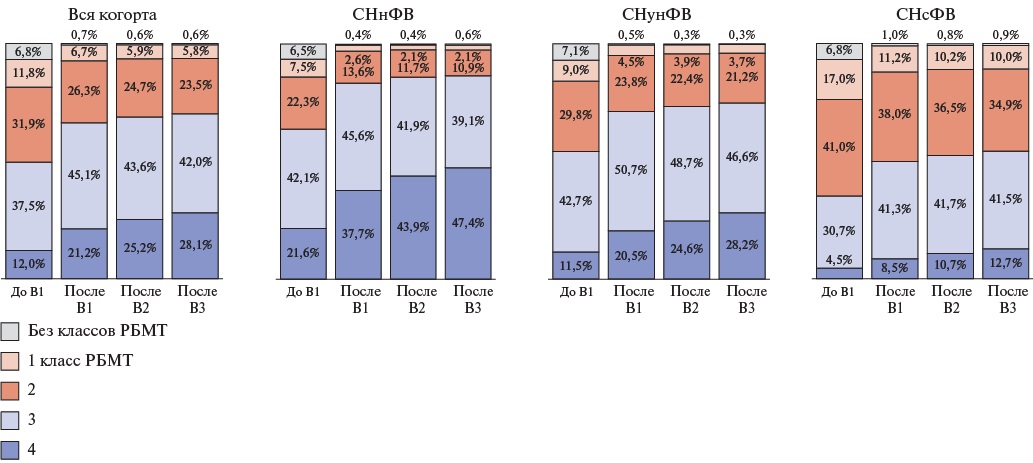

Результаты. 1943 (9,7%) участника исследования характеризовались наличием исходных противопоказаний к хотя бы одному классу РБМТ. Среди 15575 пациентов, не имеющих противопоказаний и прошедших все визиты исследования, охват квадротерапией увеличился с 12% (до Визита 1) до 28,1% (после Визита 3) в общей когорте, с 21,6% до 47,4% при СН с низкой фракцией выброса (ФВ) (СНнФВ), с 11,5% до 28,2% — при умеренно сниженной ФВ (СНунФВ) и с 4,5% до 12,7% при сохраненной ФВ (СНсФВ). Целевые дозы РБМТ применялись у небольшой доли пациентов. Препараты с доказанной эффективностью всех четырех классов РБМТ в целевых дозах на момент завершения исследования получали 60 (1,2%) пациентов с СНнФВ. С назначением классов РБМТ и более высоких доз были ассоциированы пол и возраст пациентов, индекс массы тела, систолическое артериальное давление и частота сердечных сокращений, коморбидные состояния, наличие сердечной ресинхронизирующей терапии, предшествующая госпитализация с СН, длительность и функциональный класс СН, значение ФВ.

Заключение. Противопоказания к хотя бы одному классу РБМТ выявлены у 9,7% пациентов с СН. Для пациентов без исходных противопоказаний отмечено увеличение охвата квадротерапией за время наблюдения, однако недостаточное титрование и достижение целевых доз. Повышение осведомлённости и преодоление терапевтической инертности врачей критически важны для увеличения охвата пациентов с СН оптимальной терапией.

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Применение рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью в реальной клинической практике: субанализ исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6517. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6517. EDN: WFHVQR

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin L.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Use of guideline-directed medical therapy in outpatients with heart failure in real-world practice: a subanalysis of PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6517. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6517. EDN: WFHVQR

Эффекты современной терапии сердечной недостаточности (СН) реализуются за счёт воздействия на ключевые звенья патогенеза: ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, симпатическую нервную систему, натрий-глюкозные котранспортёры, натрийуретические и другие вазодилатирующие пептиды [1]. При СН со сниженной фракцией выброса (ФВ) (СНнФВ) ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновую системы (иРААС), включая ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, бета-адреноблокаторы (ББ), антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМР) и ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГТ2), имеют наивысший класс доказательности (IA) [1]. Назначение указанных четырёх классов рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии (РБМТ) уменьшает симптомы СН, улучшает качество жизни и исходы, в комбинации обеспечивая двукратное снижение риска смерти [2]. В лечении СН с умеренно сниженной (СНунФВ) и сохраненной ФВ (СНсФВ) доказали свою высокую эффективность и имеют IА класс доказательности иНГТ2, остальные классы РБМТ также рекомендуются при данных фенотипах СН, но с меньшим уровнем доказательности или при наличии дополнительных показаний [1].

Несмотря на доказательства пользы назначения и быстрого титрования до целевых доз РБМТ при СН [3], по данным зарубежных и российских исследований реальной клинической практики, существенная когорта пациентов остается без терапии [4][5] или получает нецелевые дозы препаратов [6-10]. Недоиспользование РБМТ является значимым барьером для профилактики прогрессирования СН и развития неблагоприятных исходов [11][12]. Однако пациенты реальной клинической практики во многом отличаются от участников рандомизированных клинических исследований (РКИ), прежде всего по сопутствующим заболеваниям и состояниям, ограничивающим возможность инициации или титрования классов РБМТ до целевых доз, достигнутых в РКИ. Оценка частоты противопоказаний и факторов, ассоциированных с назначением РБМТ, имеет принципиальное значение для определения эффективных мер по внедрению доказанной терапии в реальную клиническую практику.

В Российской Федерации сведения о современной РБМТ ограничены небольшими региональными регистрами с поперечным дизайном [10][13], не отражающим титрование до целевых доз при длительном наблюдении пациентов. Соблюдение клинических рекомендаций и оценка титрования проводилась по данным 2013-2014гг в российской части регистра QUALIFY (n=404) [14], что имеет ограниченное значение ввиду актуализации клинических рекомендаций и изменения парадигмы терапии СН.

Цель исследования — оценить частоту противопоказаний, факторы, ассоциированные с назначением, и динамику применения и титрования РБМТ в течение 12 мес. наблюдения среди амбулаторных пациентов с СН.

Материал и методы

Для анализа использованы данные исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН (Проспективное наблюдательное многоцентровое регистровое исследование пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации, NCT04709263). Обоснование, дизайн и основные результаты были опубликованы ранее [15][16]. Участниками были амбулаторные пациенты 18 лет и старше с диагностированной СН, которые находились под наблюдением врачей-терапевтов или кардиологов. Клинико-демографические характеристики и назначенная терапия регистрировались на этапе включения пациента (Визит 1). Исследование предусматривало наблюдение в течение года с повторными визитами в исследовательский центр (Визит 2 — через 6 мес. ±6 нед. и Визит 3 через 12-15 мес.) и регистрацией информации о динамике клинического статуса, лабораторных параметров, наличии и причинах смерти и госпитализаций.

В представленном субанализе частота противопоказаний и назначения не рекомендованных представителей классов РБМТ оценивалась во всей когорте пациентов. Частота и ассоциированные с назначением РБМТ факторы, а также изменения в РБМТ от Визита 1 к Визиту 3 анализировались в подгруппе пациентов без исходных противопоказаний и прошедших три визита исследования. Доступные данные и критерии противопоказаний к РМБТ, которые учитывались при анализе, представлены в Приложении (табл. П1).

Терапию оценивали по данным медицинского кодирования всех внесенных в электронную регистрационную карту лекарственных препаратов, вне зависимости от указанных врачом конкретных показаний для её назначения. Расcчитывали процент от целевой дозы в соответствии с клиническими рекомендациями [1] или макcимальной суточной дозы.

Исследование соответствует стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципам Хельсинкской декларации. Все участники исследования подписывали форму информированного согласия.

Статистический анализ и обработку данных проводили с использованием программного обеспечения Stata (версия 18.0, StataCorpLP). Качественные признаки представляли в виде частоты встречаемости и долей в процентах, а количественные — в виде среднего значения ± стандартного отклонения (при правильном распределении) или медианы и квантилей (при неправильном распределении). Факторы, ассоциированные с назначением РБМТ и квадротерапии, оценивали с помощью многофакторных моделей смешанной логистической регрессии, с включением исследовательского центра как случайного фактора, при этом бинарной зависимой переменной было либо наличие (по сравнению с отсутствием), либо более высокая доза (по сравнению с меньшей дозой) препаратов РБМТ после Визита 1. Для визуальной оценки ассоциаций между назначением РБМТ (или квадротерапией) и количественными признаками, использовали однофакторные регрессионные модели, в которых количественную переменную трансформировали с помощью функции ограниченного кубического сплайна с пятью узловыми точками, расположенными соответственно изложенным ранее принципам [17]. Значимым считали p<0,05.

Результаты

Частота и спектр противопоказаний к назначению классов РБМТ

Из 19981 пациента общей когорты исследования исходно хотя бы одно противопоказание к хотя бы одному классу РБМТ выявлено у 1943 (9,7%) участников исследования: 681 (9,8%), 417 (8,4%) и 845 (10,5%) пациентов с СНнФВ, СНунФВ и СНсФВ соответственно. Большинство из них характеризовалось наличием противопоказаний только к одному классу РБМТ (1691, 87%).

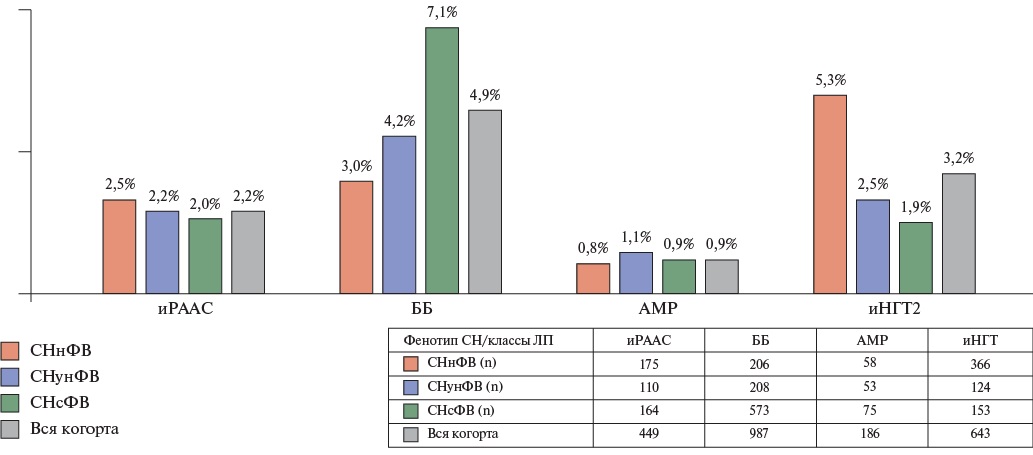

Частота противопоказаний к отдельным классам лекарственных препаратов в зависимости от фенотипа СН представлена на рисунке 1, спектр противопоказаний — в Приложении (табл. П2). Наиболее частыми противопоказаниями были для иРААС — гиперкалиемия >5,5 ммоль/л (408, 2,0%), для АМР — расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) <20 мл/мин/1,73 м² (107, 0,5%), для ББ — бронхиальная астма (589, 2,9%), для иНГТ2 — систолическое артериальное давление (САД) <95 мм рт.ст. (507, 2,5%).

Рис. 1. Частота противопоказаний к классам РБМТ в зависимости от фенотипа СН по ФВ.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, иНГТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ЛП — лекарственные препараты, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Назначение не рекомендованных ББ и иНГТ2

За весь период наблюдения 70 (0,4%) и 18 (0,1%) пациентов получали представители классов ББ и иНГТ2, не перечисленные в клинических рекомендациях по лечению СН и не имеющие доказательств в отношении улучшения исходов, из них замена рекомендованных на не рекомендованные представители классов ББ и иНГТ2 была выполнена у 13 и 4 пациентов соответственно.

Назначение и титрование доз РБМТ у пациентов без исходных противопоказаний

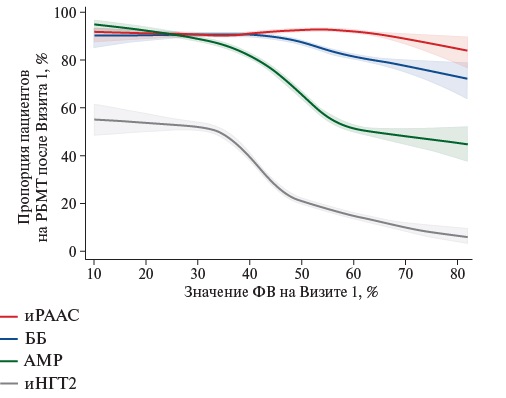

Из 15575 пациентов, не имеющих противопоказаний к РБМТ на Визите 1, иРААС были назначены 14267 (91,6%) пациентам, ББ — 13567 (87,1%), АМР — 10987 (70,5%) и иНГТ2 — 4714 (30,3%). Соответствующие значения среди пациентов с СНнФВ составили 4678 (90,7%), 4668 (90,6%), 4486 (87,0%) и 2535 (49,2%); среди пациентов с СНунФВ — 3657 (92,3%), 3556 (89,8%), 2983 (75,3%) и 1144 (28,9%); среди пациентов с СНсФВ — 5932 (91,8%), 5343 (82,7%), 3518 (54,5%) и 1035 (16,0%). Для всех классов РБМТ кроме иРААС отмечено уменьшение доли пациентов на терапии по мере увеличения ФВ (рис. 2).

Рис. 2. Назначение классов РБМТ в зависимости от ФВ.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, иНГТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин альдостероновой системы, РБМТ — рекомендованная болезнь-модифицирующая терапия, ФВ — фракция выброса.

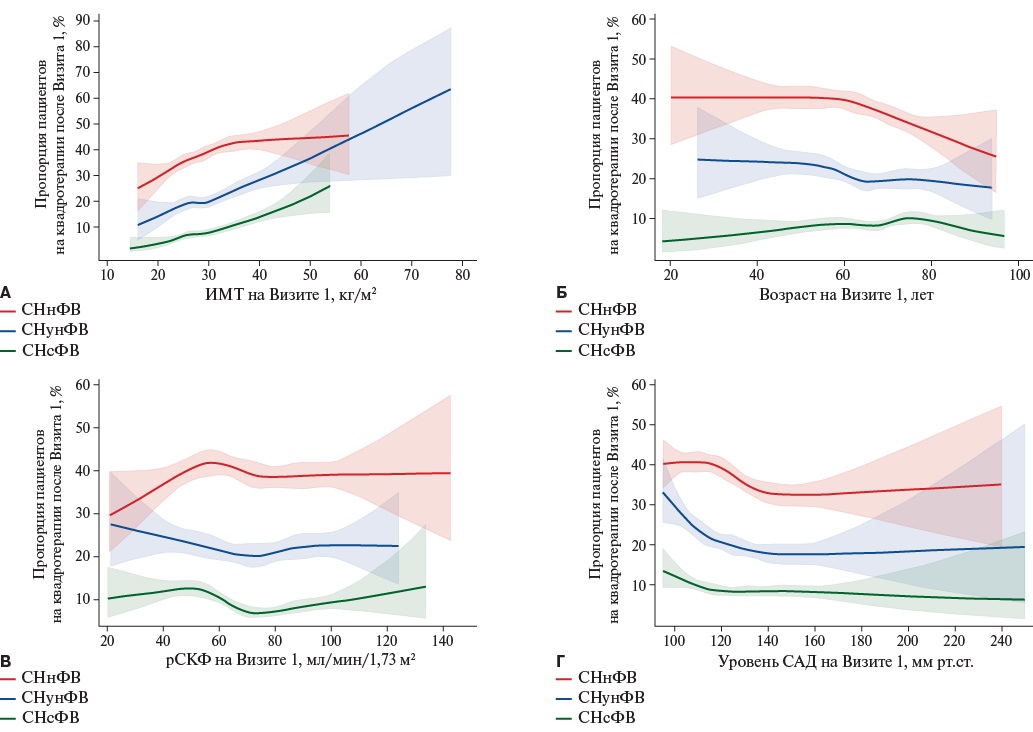

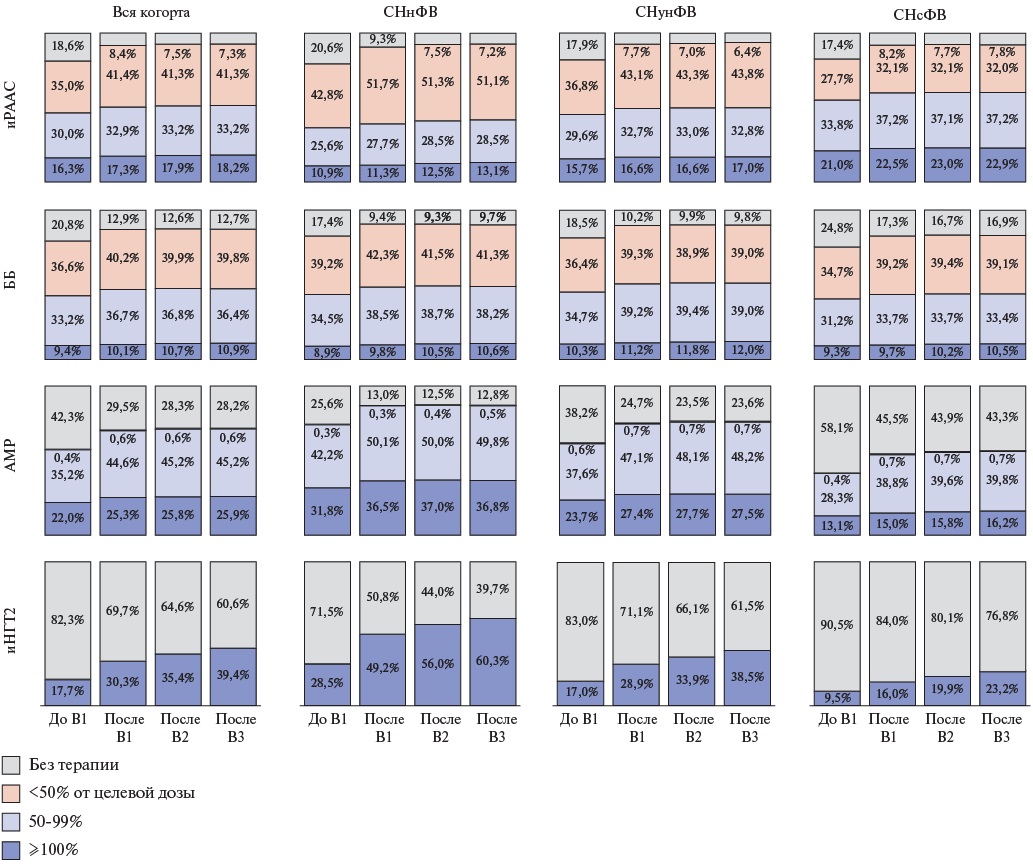

Динамика назначения квадротерапии представлена на рисунке 3. От Визита 1 к Визиту 3 доля пациентов с СНнФВ, кому была назначена квадротерапия, увеличилась с 21,6% до 47,4%, СНунФВ — с 11,5% до 28,2%, СНсФВ — с 4,5% до 12,7%. Пропорция пациентов на квадротерапии на всем спектре индекса массы тела (ИМТ), САД, возраста и рСКФ представлена на рисунке 4. Частота назначения квадротерапии увеличивалась с увеличением ИМТ во всех подгруппах по ФВ (рис. 4 А) и наиболее отчетливо уменьшалась в подгруппе СНнФВ после достижения возраста 60 лет (рис. 4 Б), при значениях рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² (рис. 4 В) и в диапазоне САД <120 мм рт.ст. (рис. 4 Г).

Рис. 3. Динамика назначения количества классов РБМТ за период наблюдения в подгруппах в зависимости от ФВ.

Сокращения: В1, В2, В3 — Визит 1, 2, 3, РБМТ — рекомендованная болезнь-модифицирующая терапия, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Рис. 4. Доля пациентов на квадротерапии во всем спектре значений ИМТ (А), возраста (Б), САД (В) и рСКФ (Г).

Примечание: оценка проводилась для количественных признаков на Визите 1; сравнение пациентов с назначенной квадротерапией по сравнению с неполной терапией.

Сокращения: ИМТ — индекс массы тела, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, САД — систолическое артериальное давление, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Динамика назначения целевых доз РБМТ среди всей когорты пациентов без противопоказаний и в подгруппах по ФВ представлена на рисунке 5. За весь период исследования при СНнФВ по сравнению с СНунФВ и СНсФВ назначались реже целевые дозы иРААС и чаще — целевые дозы АМР (p<0,001). Целевые дозы ББ несколько чаще назначались пациентам с СНунФВ, в данной подгруппе отмечен более высокий прирост доли пациентов на терапии ББ (8,4% по сравнению с 7,7% в подгруппах СНнФВ и СНусФВ). Прирост доли пациентов, получающих ≥100% дозы препаратов РБМТ, за время наблюдения был незначительным вне зависимости от ФВ.

Рис. 5. Применение различных доз лекарственных препаратов РБМТ за период наблюдения.

Примечание: представлена информация для всех представителей классов ББ и иНГТ2. Факт назначения иНГТ2 принимали за ≥100% дозу. Во всей когорте пациентов без противопоказаний и прошедших три визита исследования неизвестна доза иРААС — у 6, 6, 9 и 9 пациентов, ББ — у 8, 9, 10 и 11 пациентов, АМР — у 4, 8, 9 и 11 пациентов до Визита 1, после Визитов 1, 2 и 3, соответственно.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, В1, В2 и В3 — Визит 1, 2 и 3, соответственно, иНГТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, иРААС — ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса.

Оптимальную квадротерапию рекомендуемыми препаратами в целевых дозах до и после Визита 1 и после Визитов 2 и 3 получали соответственно 37 (0,2%), 53 (0,3%), 81 (0,5%) и 101 (0,6%) пациент всей когорты без противопоказаний и 22 (0,4%), 29 (0,6%), 46 (0,9%) и 60 (1,2%) пациентов с СНнФВ, что для периода завершения исследования эквивалентно 2,5% случаев среди подгруппы СНнФВ на квадротерапии.

Анализ факторов, ассоциированных с назначением РБМТ

В таблице 1 представлены факторы, ассоциированные с назначением классов РБМТ после Визита 1 во всей когорте пациентов, на момент принятия решения не имеющих противопоказаний. иРААС назначались чаще пациентам с ИМТ ≥25 кг/м², артериальной гипертензией и САД >120 мм рт.ст., дислипидемией, желудочковыми нарушениями ритма и реже — при СНсФВ, рСКФ <30 мл/мин/1,73 м², более высокой частотой сердечных сокращений и при I функциональном классе (ФК) (NYHA). ББ назначались чаще пациентам с ИМТ >25 кг/м², артериальной гипертензией, дислипидемией, инфарктом миокарда в анамнезе, анамнезом предшествующей госпитализации с СН и кардиоресинхронизирующей терапии, при более высокой частоте сердечных сокращений и III/IV ФК NYHA, реже — мужчинам, при наличии желудочковых аритмий и фибрилляции предсердий (ФП), СНсФВ, сопутствующих хронической болезни почек (ХБП) и хронической обструктивной болезни легких. АМР чаще назначались пациентам с III-IV ФК NYHA, сопутствующих ФП, ХБП и хронической обструктивной болезни легких и кардиоресинхронизирующей терапии, реже — мужчинам, при САД ≥120 мм рт.ст., СНсФВ и СНунФВ, с рСКФ <45 мл/мин/1,73 м². иНГТ2 чаще назначались мужчинам, при ИМТ ≥30 кг/м², дислипидемии, сахарном диабете (СД) 2 типа, ХБП, анамнезе госпитализации с СН, II-IV ФК NYHA, рСКФ в диапазоне 30-60 мл/мин/1,73 м², реже — при увеличении возраста, САД, СНунФВ и СНсФВ, рСКФ <30 мл/мин/1,73 м².

Факторы, ассоциированные с назначением более высоких доз препаратов, суммированы в таблице 2.

Таблица 1

Факторы, ассоциированные с назначением классов РБМТ после Визита 1, во всей когорте пациентов, не имеющих противопоказаний

|

Переменная |

Скорректированное отношение шансов [ 95% доверительный интервал] |

|||

|

иРААС |

ББ |

АМР |

иНГТ2 |

|

|

Мужской пол |

0,86 [ 0,75, 0,98], p=0,022 |

0,84 [ 0,76, 0,94], p=0,003 |

1,31 [ 1,16, 1,47], p<0,001 |

|

|

Возраст, увеличение на 10 лет |

0,84 [ 0,80, 0,89], p<0,001 |

|||

|

Уровень ИМТ на Визите 1, кг/м² |

||||

|

— ≤25 |

Референс |

Референс |

Референс |

|

|

— 25-30 |

1,50 [ 1,26, 1,79], p<0,001 |

1,18 [ 1,01, 1,37], p=0,040 |

1,12 [ 0,98, 1,29], p=0,102 |

|

|

— >30 |

1,86 [ 1,54, 2,24], p<0,001 |

1,38 [ 1,18, 1,62], p<0,001 |

1,24 [ 1,08, 1,43], p=0,002 |

|

|

САД на Визите 1, мм рт.ст. |

||||

|

— <100 |

Референс |

Референс |

Референс |

|

|

— 100-119 |

Референс |

Референс |

0,65 [ 0,43, 0,98], p=0,041 |

|

|

— ≥120 |

1,42 [ 1,23, 1,66], p<0,001 |

0,76 [ 0,68, 0,85], p<0,001 |

0,53 [ 0,35, 0,80], p=0,003 |

|

|

Увеличение частоты сердечных сокращений на 10 уд./мин |

0,92 [ 0,88, 0,97], p=0,002 |

1,30 [ 1,24, 1,37], p<0,001 |

||

|

Артериальная гипертензия |

2,45 [ 2,01, 2,98], p<0,001 |

1,57 [ 1,29, 1,91], p<0,001 |

||

|

Дислипидемия/гиперхолестеринемия |

1,24 [ 1,04, 1,49], p=0,019 |

1,17 [ 1,02, 1,35], p=0,031 |

1,24 [ 1,10, 1,40], p<0,001 |

|

|

Ишемическая болезнь сердца |

1,19 [ 1,02, 1,39], p=0,028 |

|||

|

Инфаркт миокарда в анамнезе |

1,46 [ 1,26, 1,70], p<0,001 |

|||

|

Фибрилляция/трепетание предсердий |

0,74 [ 0,65, 0,84], p<0,001 |

1,40 [ 1,26, 1,56], p<0,001 |

||

|

Желудочковые аритмии |

1,34 [ 1,06, 1,69], p=0,008 |

0,83 [ 0,70, 0,99], p=0,040 |

1,25 [ 1,09, 1,44], p=0,002 |

|

|

Заболевание периферических артерий |

1,23 [ 1,04, 1,44], p=0,015 |

|||

|

Cахарный диабет 2 типа |

4,62 [ 4,14, 5,15], p<0,001 |

|||

|

Хроническая болезнь почек |

0,84 [ 0,73, 0,96], p=0,009 |

1,18 [ 1,05, 1,33], p=0,006 |

1,17 [ 1,03, 1,33], p=0,013 |

|

|

Хроническая обструктивная болезнь легких |

0,62 [ 0,49, 0,78], p<0,001 |

1,39 [ 1,11, 1,73], p=0,004 |

||

|

Анамнез госпитализации с СН |

1,20 [ 1,03, 1,38], p=0,016 |

1,48 [ 1,31, 1,67], p<0,001 |

1,33 [ 1,19, 1,49], p<0,001 |

|

|

Фенотипы СН по ФВ (Визит 1) |

||||

|

— СНнФВ |

Референс |

Референс |

Референс |

Референс |

|

— СНунФВ |

Референс |

0,86 [ 0,72, 1,03], p=0,099 |

0,47 [ 0,40, 0,54], p<0,001 |

0,35 [ 0,31, 0,40], p<0,001 |

|

— СНсФВ |

0,81 [ 0,68, 0,97], p=0,020 |

0,55 [ 0,46, 0,66], p<0,001 |

0,22 [ 0,19, 0,26], p<0,001 |

0,17 [ 0,14, 0,19], p<0,001 |

|

ФК NYHA на Визите 1 |

||||

|

— I |

0,79 [ 0,63, 0,99], p=0,044 |

Референс |

Референс |

Референс |

|

— II |

Референс |

Референс |

2,43 [ 2,09, 2,82], p<0,001 |

1,23 [ 1,02, 1,48], p=0,027 |

|

— III |

Референс |

1,37 [ 1,19, 1,59], p<0,001 |

5,14 [ 4,27, 6,19], p<0,001 |

1,63 [ 1,33, 1,99], p<0,001 |

|

— IV |

Референс |

5,09 [ 3,09, 8,38], p<0,001 |

1,64 [ 1,03, 2,61], p=0,038 |

|

|

СРТ или СРТ-Д на Визите 1 |

2,30 [ 1,20, 4,41], p=0,012 |

1,86 [ 1,05, 3,31], p=0,034 |

||

|

рСКФ на Визите 1, мл/мин/1,73 м² |

||||

|

— ≥60 |

Референс |

Референс |

Референс |

|

|

— 45-59 |

Референс |

0,94 [ 0,83, 1,07], p=0,353 |

1,17 [ 1,03, 1,33], p=0,016 |

|

|

— 30-44 |

Референс |

0,60 [ 0,49, 0,72], p<0,001 |

1,35 [ 1,11, 1,63], p=0,003 |

|

|

— <30 |

0,47 [ 0,27, 0,83], p=0,009 |

0,18 [ 0,12, 0,28], p<0,001 |

0,54 [ 0,32, 0,90], p=0,018 |

|

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, ИМТ — индекс массы тела, иНГТ2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин альдостероновой системы, рСКФ — расчётная скорость клубочковой фильтрации, САД — систолическое артериальное давление, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, СРТ/СРТ-Д — сердечная ресинхронизирующая терапия/сердечная ресинхронизирующая терапия с дефибриллятором, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь лёгких, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Таблица 2

Факторы, ассоциированные с назначением терапии в более высоких дозах во всей когорте

|

Переменная |

иРААC, дозы ≥50% vs <50% |

ББ, дозы ≥50% vs <50% |

АМР, дозы ≥100% vs <100% |

|||

|

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

ОШ [ 95% ДИ] |

p |

|

|

Возраст, прирост на 10 лет |

0,84 [ 0,81, 0,89] |

<0,001 |

0,90 [ 0,84, 0,95] |

<0,001 |

||

|

ИМТ на Визите 1, кг/м² |

||||||

|

— ≤25 |

Референс |

Референс |

Референс |

|||

|

— 25-30 |

1,33 [ 1,18, 1,50] |

<0,001 |

1,22 [ 1,09, 1,37] |

0,001 |

1,11 [ 0,96, 1,30] |

0,172 |

|

— >30 |

1,84 [ 1,63, 2,07] |

<0,001 |

1,45 [ 1,29, 1,64] |

<0,001 |

1,33 [ 1,14, 1,56] |

<0,001 |

|

САД на Визите 1 (<100, 100-119, ≥120) |

||||||

|

— <100 |

Референс |

Референс |

||||

|

— 100-119 |

1,67 [ 1,07, 2,63] |

0,025 |

1,74 [ 1,17, 2,59] |

0,007 |

||

|

— ≥120 |

3,64 [ 2,33, 5,69] |

<0,001 |

2,13 [ 1,43, 3,18] |

<0,001 |

||

|

ЧСС, прирост на 10 уд./мин |

1,242 [ 1,200, 1,285] |

<0,001 |

1,049 [ 1,008, 1,092] |

0,018 |

||

|

ФП/ТП |

0,901 [ 0,822, 0,988] |

0,027 |

1,114 [ 1,014, 1,223] |

0,024 |

1,291 [ 1,148, 1,452] |

<0,001 |

|

Артериальная гипертензия |

1,945 [ 1,649, 2,294] |

<0,001 |

1,444 [ 1,241, 1,681] |

0,000 |

1,223 [ 1,018, 1,468] |

0,031 |

|

Дислипидемия/гиперхолестеринемия |

1,132 [ 1,021, 1,256] |

0,019 |

||||

|

ИБС |

1,212 [ 1,073, 1,370] |

0,002 |

||||

|

ИМ в анамнезе |

0,799 [ 0,718, 0,890] |

<0,001 |

0,826 [ 0,740, 0,921] |

0,001 |

||

|

Желудочковые аритмии |

0,842 [ 0,742, 0,956] |

0,008 |

||||

|

ЗПА |

1,163 [ 1,007, 1,344] |

0,040 |

||||

|

Cахарный диабет 2 типа |

1,344 [ 1,224, 1,477] |

<0,001 |

1,513 [ 1,376, 1,664] |

<0,001 |

1,246 [ 1,104, 1,407] |

<0,001 |

|

ХОБЛ |

1,499 [ 1,210, 1,858] |

<0,001 |

||||

|

Длительность СН ≥24 мес. |

1,200 [ 1,100, 1,309] |

<0,001 |

1,152 [ 1,055, 1,258] |

0,002 |

||

|

Анамнез госп. СН |

0,837 [ 0,759, 0,923] |

<0,001 |

0,855 [ 0,775, 0,944] |

0,002 |

1,695 [ 1,502, 1,912] |

<0,001 |

|

СРТ/СРТ-Д на Визите 1 |

1,503 [ 1,042, 2,167] |

0,029 |

1,508 [ 1,006, 2,258] |

0,047 |

||

|

Фенотипы СН по ФВ |

||||||

|

— СНнФВ |

Референс |

Референс |

||||

|

— СНунФВ |

1,293 [ 1,155, 1,448] |

<0,001 |

0,838 [ 0,731, 0,961] |

0,011 |

||

|

— СНсФВ |

1,648 [ 1,460, 1,860] |

<0,001 |

0,661 [ 0,564, 0,775] |

<0,001 |

||

|

ФК NYHA на Визите 1 |

||||||

|

— I |

Референс |

Референс |

||||

|

— II |

1,058 [ 0,916, 1,222] |

0,444 |

1,650 [ 1,306, 2,084] |

<0,001 |

||

|

— III |

1,220 [ 1,034, 1,441] |

0,019 |

3,335 [ 2,598, 4,280] |

<0,001 |

||

|

— IV |

1,250 [ 0,826, 1,891] |

0,291 |

9,023 [ 5,469, 14,888] |

<0,001 |

||

Примечание: представлены результаты многофакторных моделей смешанной логистической регрессии с включением исследовательского центра как случайного фактора и поправкой на пол, возраст (увеличение на 10 лет), курение (когда-либо), злоупотребление алкоголем (когда-либо), категорию ИМТ на Визите 1, уровень САД на Визите 1 (<100, 100-119, ≥120 мм рт.ст.), ЧСС (увеличение на 10 уд./мин), анамнез фибрилляции или трепетания предсердий, артериальной гипертензии, дислипидемии/гиперхолестеринемии, ИБС, ИМ в анамнезе, желудочковых аритмий, ЗПА, цереброваскулярной болезни, ЗПА нижних конечностей (данные кодирования), острого нарушения мозгового кровообращения, сахарного диабета 2 типа, ХБП, стеноза почечных артерий (данные кодирования), ХОБЛ, длительность СН ≥ медианы (24 мес.), фенотипы СН по ФВ на Визите 1, анамнез госпитализация с СН до исследования, функциональный класс (NYHA) на Визите 1, СРТ или СРТ-Д на Визите 1, ИКД на Визите 1, категорию рСКФ на Визите 1 (<30, 30-44, 45-59, ≥60 мл/мин/1,73 м²). Пустые ячейки означают отсутствие значимых ассоциаций.

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, ББ — бета-адреноблокаторы, ДИ — доверительный интервал, ЗПА — заболевание периферических артерий, ИБС — ишемическая болезнь сердца, ИМ — инфаркт миокарда, ИМТ — индекс массы тела, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, ОШ — отношение шансов, САД — систолическое артериальное давление, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, СРТ/СРТ-Д — сердечная ресинхронизирующая терапия/сердечная ресинхронизирующая терапия с дефибриллятором, ФВ — фракция выброса, ФК — функциональный класс, ФП/ТП — фибрилляция/трепетание предсердий, ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких, ЧСС — частота сердечных сокращений, NYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердца.

Обсуждение

В ретроспективном анализе данных крупного когортного исследования впервые в РФ оценена частота и спектр противопоказаний к РБМТ в реальной клинической практике ведения пациентов с СН. Установлены факторы, ассоциированные с исходным назначением классов РБМТ и их более высоких доз. В течение 12 мес. наблюдения выявлена проблема недостаточного применения квадротерапии и редкого титрования до целевых доз иРААС, АМР, ББ.

Противопоказания к хотя бы одному классу РБМТ в представленном исследовании наблюдались у каждого десятого пациента с СН, несколько чаще при СНсФВ. По данным американского регистра CHAMP-HF, включавшего только пациентов с СНнФВ, частота противопоказаний к иРААС составила 1,8%, к ББ — 0,2%, к АМР — 1,1% [5], что согласуется с полученными нами результатами по иРААС (2,2%) и АМР (0,9%), однако ниже полученной частоты противопоказаний к ББ (3% при СНнФВ, 4,2% и 7,1% при СНунФВ и СНсФВ). Около 60% от всех случаев противопоказаний к ББ в представленном анализе приходилось на бронхиальную астму, при этом учитывался факт наличия заболевания, хотя у бисопролола и метопролола сукцината только тяжелые формы бронхиальной астмы являются абсолютными противопоказаниями в инструкции по применению. Выявленные различия с регистром CHAMP-HF отчасти могут быть обусловлены различиями в популяциях, поскольку из последнего исключались тяжелые пациенты, в т.ч. при ожидаемой продолжительности жизни <1 года, с имплантированными устройствами механической поддержки кровообращения или ожидающие трансплантацию сердца. Кроме того, противопоказания могли быть отмечены лечащим врачом, в то время как нами учитывался широкий спектр состояний, вне зависимости от указаний врача-исследователя на наличие противопоказаний. В анализе американского регистра GWTG за 2021-2023гг доля пациентов с СНнФВ, подходящих для назначения квадротерапии, была 82%, однако из них только 15% получали её [18]. В представленном исследовании была выше доля пациентов без противопоказаний (90,2%) и более чем в 2 раза — частота квадротерапии среди них (37,7%).

Несмотря на отсутствие противопоказаний на Визите 1, классы РБМТ не были назначены как минимум 10% пациентов, чаще с более низкими ИМТ и рСКФ, более высокой ФВ, невыраженными симптомами (I ФК NYHA) и отсутствии анамнеза предшествующей госпитализации с СН. Меньший охват РБМТ пациентов ИМТ ≤25 кг/м² требует дополнительного анализа и потенциально может быть связан с наличием саркопении ввиду старческой астении, тяжелых сопутствующих заболеваний, тяжести самой СН или её другой этиологией, например, вследствие тяжелых пороков сердца, которые как правило исключались из РКИ. В представленном исследовании, несмотря на отсутствие в официальных инструкциях рСКФ <30 мл/мин/1,73 м² как противопоказания для терапии иРААС, спиронолактона (при ХБП) и иНГТ2, данная категория рСКФ независимо ассоциировалась с меньшей вероятностью назначения представленных классов. Согласно рекомендациям инициативы по улучшению глобальных исходов лечения пациентов с ХБП (KDIGO), назначение иРААС и иНГТ2 является неотъемлемой частью эффективной нефропротекции и улучшения исходов при ХБП [19], однако в реальной российской практике ведения пациентов с СН более высокая частота назначения наблюдалась только для иНГТ2 при рСКФ в диапазоне 30-60 мл/мин/1,73 м².

Частота назначения классов РБМТ после Визита 3 в зависимости от ФВ в ПРИОРИТЕТ-ХСН отличается от других европейских регистров. При СНнФВ и СНунФВ АМР назначались чаще (87,2% и 76,3%), чем в нидерландском крупном регистре TITRATE-HF (76,9% и 68,8%) [6]. При СНсФВ чаще назначались иРААС и АМР по сравнению с регистром ESC EORP Heart Failure, в котором их получали 77% и 48% пациентов соответственно [20]. Исходно выраженные различия в частоте использования иНГТ2 при СНнФВ по сравнению с СНсФВ и СНунФВ связаны с отсутствием доказательств пользы для последних на момент начала исследования, однако увеличение охвата в динамике отражает быструю имплементацию научных доказательств и актуальных клинических рекомендаций в реальную клиническую практику.

Полученные данные свидетельствуют о низкой доле пациентов, получающих целевые дозы иРААС с трендом увеличения за период наблюдения с 10,3% до 13% для пациентов с СНнФВ. Аналогичные данные крупных регистров варьируют в диапазоне от 17% [4][5] до 44% [21]. В проведённом анализе целевые дозы иРААС чаще назначались пациентам с СНунФВ и СНсФВ, несмотря на более низкий класс их доказанности для данных подгрупп, что может быть связано с различиями в гемодинамике и уровне артериального давления. Выявлена низкая частота назначения целевых доз ББ при СНнФВ (10,4% после Визита 3), что сопоставимо с регистрами TITRATE-HF (13%) [6], Asian-HF (13%) [4] и ниже, чем в CHAMP-HF (27,5%) [5]. Достигнутая доля пациентов на целевой дозе АМР (38,6% за период наблюдения) согласуется с зарубежными данными, варьирующими от 29% [4] до 77% [5]. Как и в исследовании STRONG-HF [3], только в единичных случаях назначали дозу 12,5 мг (<50%), хотя использованный в РКИ алгоритм коррекции дозы АМР у пациентов с СН и гиперкалиемией на фоне терапии 25 мг предполагает снижение дозы в 2 раза, в то время как полная отмена препарата должна рассматриваться только при сохранении гиперкалиемии на фоне текущей дозы 25 мг через день [1][22][23].

Аналогично результатам других крупных исследований [5][8] наличие таких коморбидных состояний, как артериальная гипертензия и СД, повышало вероятность назначения более высоких доз иРААС и ББ. Более низкая частота назначения ББ при ФП и желудочковых аритмиях, вероятно, связана с назначением вместо них антиаритмиков, которые, однако, в противоположность ББ не доказали снижения риска смерти [24]. Нами также установлено, что анамнез госпитализаций по поводу СН увеличивал вероятность титрования АМР и снижал таковую для иРААС и ББ, что согласуется с полученными данными анализа регистра CHAMP-HF [4]. Однако в более позднем анализе была отмечена положительная ассоциация анамнеза госпитализаций с увеличением доз и инициации терапии не только АМР, но и иРААС [7]. Для улучшения прогноза пациентов необходимо преодоление барьера к назначению РБМТ при диагностированной СН в ранние сроки, до манифестации симптомов СН в виде явной декомпенсации, требующей госпитализации пациентов.

В исследовании ПРИОРИТЕТ-ХСН частота назначения иНГТ2 через 12 мес. наблюдения среди пациентов с СНнФВ без исходных противопоказаний составила 60,3%, что значительно превышает данные американского регистра GWTG-HF (20,35%) [25], сопоставимо с результатами шведского регистра СН (59%) [26] и несколько ниже, чем в нидерландском регистре TITRATE-HF (66,5%) [6]. По данным отмеченного регистрового исследования GWTG-HF (n=49399) [25] с большей вероятностью назначения иНГТ2 были независимо связаны следующие факторы: мужской пол, возраст <75 лет, наличие СД, имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора, гиперлипидемия, более низкая ФВ (снижение на 5%) и более высокий ИМТ (увеличение на 5 единиц). Ассоциации данных факторов (за исключением наличия кардиовертера-дефибриллятора) также воспроизведены в представленном анализе. В исследовании GWTG-HF [25] иНГТ2 реже назначались при наличии ХБП, а также при снижении рСКФ на каждые 10 мл/мин/1,73 м², по данным регистра Swedish-HF рСКФ <60 мл/мин/1,73 м² значимо не влияла на применение иНГТ2 [26].

В обследованной подгруппе пациентов с СНнФВ квадротерапию до Визита 1 получали 21,5% пациентов, после Визита 3-47,3%. По данным TITRATE-HF, доля пациентов со стабильной СН, получающих квадротерапию, составила 46,5%, в регистре госпитализированных с СН пациентов GWTG-HF только в 9,4% случаев при выписке назначалась квадротерапия, что подчёркивает актуальность совершенствования оказания помощи как на госпитальном, так и амбулаторном этапах с реализацией принципа преемственности. Осведомлённость врачей имеет ключевое значение для оптимизации назначения квадротерапии, что подтверждается ее более частым назначением в специализированной амбулаторной клинике СН, чем в клинике общей кардиологической практики [6]. Кроме того, в данном субанализе продемонстрированы факторы, связанные с пациентом, влияющие на назначение квадротерапии, такие как возраст, рСКФ, ИМТ и САД.

Серьёзной проблемой остаётся достижение целевых доз всех классов РБМТ. В представленном исследовании только 60 (1,2%) пациентам с СНнФВ была назначена оптимальная квадротерапия с целевыми дозами всех препаратов, при этом в исследовании CHAMP-HF тройную комбинацию иРААС+АМР+ББ с целевыми дозами получали <1% пациентов, в регистре TITRATE-HF в 1% случаев квадротерапия была оптимальной.

Ограничения исследования. Представленное исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, для оценки противопоказаний использованы однократно измеренные значения количественных признаков, в то время как на клиническое решение назначить или отменить РБМТ влияет знание всех особенностей пациента, включая результаты домашнего самоконтроля АД, предшествующего уровня калия и рСКФ и другие факторы. Во-вторых, отрезные значения количественных характеристик определялись в соответствии с клиническими рекомендациями и могут отличаться от таковых в РКИ и инструкции по применению. В частности, для АМР учитывали уровень калия >6 ммоль/л, в то время как в исследования спиронолактона и эплеренона не включались пациенты с уровнем калия >5 ммоль/л, а в официальной инструкции указана "гиперкалиемия" без детализации уровня. В-третьих, полученные результаты основаны на репортируемых данных врачом-исследователем. Наконец, на возможность инициации и титрования во время проспективного наблюдения могло повлиять появление противопоказаний к РБМТ уже после Визита 1.

Заключение

Установлен относительно высокий охват пациентов с СН классами РБМТ, однако целевые дозы применялись у небольшой доли пациентов, особенно с СНнФВ. Факторами, ассоциированными с повышением вероятности назначения всех классов РБМТ, были СД, дислипидемия и ожирение (кроме АМР), иРААС и ББ — артериальная гипертензия; иНГТ2, ББ, АМР — предшествовавшие госпитализации и ХБП. Ожирение и СД были связаны с назначением более высоких доз каждого класса РБМТ. Отмечена положительная динамика по назначению квадротерапии с охватом 47,3% пациентов с СНнФВ после Визита 3, однако из них рекомендованные препараты в целевых дозах получали только 2,5% пациентов. Повышение осведомлённости и преодоление терапевтической инертности являются критически значимыми мероприятиями для назначения и достижения целевых доз РБМТ.

Благодарности. Авторы выражают благодарность всем руководителям медицинских организаций за помощь в организации и проведении исследования, а также пациентам, принявшим участие в исследовании.

Отношения и деятельность. Проведение и анализ результатов исследования выполнены при поддержке компании ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз".

Приложение

Таблица П1

Противопоказания к назначению классов рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии СН

|

Класс |

Противопоказания |

|

иРААС (иАПФ/БРА/АРНИ) |

САД <85 мм рт.ст. Калий >5,5 ммоль/л Стеноз или окклюзия или артериосклероз почечной артерии |

|

Бета-адреноблокаторы |

ЧСС <50 уд./мин САД <85 мм рт.ст. Бронхиальная астма Атриовентрикулярная (или предсердно-желудочковая) блокада полная или II степени или СССУ или синоатриальная блокада (только при отсутствии указания на наличие имплантированного внутрисердечного устройства) Тяжелый атеросклероз артерий нижних конечностей или окклюзионная болезнь или гангрена конечности или феномен/синдром Рейно |

|

АМР |

Калий >6,0 ммоль/л Креатинин >310 мкмоль/л или рСКФ (рассчитанная) <20 мл/мин/1,73 м² |

|

иНГТ2 |

САД <95 мм рт.ст. СД 1 типа СКФ <20 мл/мин/1,73 м² |

Сокращения: АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, АРНИ — ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор, БРА — блокатор рецепторов ангиотензина II, иАПФ — ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, САД — систолическое артериальное давление, СД — сахарный диабет, СКФ — скорость клубочковой фильтрации, СССУ — синдром слабости синусового узла, ЧСС — частота сердечных сокращений.

Таблица П2

Спектр противопоказаний к назначению классов рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии СН

|

Фенотипы СН по ФВ (Визит 1) |

||||

|

СНнФВ |

СНунФН |

СНсФВ |

Всего |

|

|

N |

6969 (34,9%) |

4940 (24,7%) |

8072 (40,4%) |

19981 (100,0%) |

|

иРААС |

||||

|

Двухсторонний стеноз почечных артерий |

3 (1,71%) |

4 (3,64%) |

4 (2,44%) |

11 (2,45%) |

|

Калий >5,5 ммоль/л |

150 (85,71%) |

100 (90,91%) |

156 (95,12%) |

406 (90,42%) |

|

САД <85 мм рт.ст. |

20 (11,43%) |

6 (5,45%) |

4 (2,44%) |

30 (6,68%) |

|

САД <85 мм рт.ст. + Калий >5,5 ммоль/л |

2 (1,14%) |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

2 (0,45%) |

|

ББ |

||||

|

АВ блокада |

18 (8,74%) |

26 (12,50%) |

67 (11,69%) |

111 (11,25%) |

|

АВ блокада + БА |

1 (0,49%) |

3 (1,44%) |

3 (0,52%) |

7 (0,71%) |

|

АВ блокада + СА блокада |

0 (0,00%) |

1 (0,48%) |

4 (0,70%) |

5 (0,51%) |

|

БА |

115 (55,83%) |

118 (56,73%) |

338 (58,99%) |

571 (57,85%) |

|

Брадикардия |

23 (11,17%) |

10 (4,81%) |

29 (5,06%) |

62 (6,28%) |

|

Брадикардия + СА блокада |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

7 (1,22%) |

7 (0,71%) |

|

САД <85 мм рт.ст. |

21 (10,19%) |

6 (2,88%) |

4 (0,70%) |

31 (3,14%) |

|

САД <85 мм рт.ст. + БА |

1 (0,49%) |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

1 (0,10%) |

|

СА блокада |

22 (10,68%) |

39 (18,75%) |

112 (19,55%) |

173 (17,53%) |

|

СА блокада + БА |

0 (0,00%) |

2 (0,96%) |

7 (1,22%) |

9 (0,91%) |

|

Тяжелое ЗПА нижних конечностей |

4 (1,94%) |

3 (1,44%) |

2 (0,35%) |

9 (0,91%) |

|

Тяжелое ЗПА нижних конечностей + БА |

1 (0,49%) |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

1 (0,10%) |

|

АМР |

||||

|

Калий >6 ммоль/л |

25 (43,10%) |

19 (35,85%) |

35 (46,67%) |

79 (42,47%) |

|

Калий >6 ммоль/л + СКр >310 ммоль/л + рСКФ <20 мл/мин/1,73 м² |

1 (1,72%) |

1 (1,89%) |

3 (4,00%) |

5 (2,69%) |

|

Калий >6 ммоль/л + рСКФ <20 мл/мин/1,73 м² |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

3 (4,00%) |

3 (1,61%) |

|

СКр >310 ммоль/л + рСКФ <20 мл/мин/1,73 м² |

23 (39,66%) |

24 (45,28%) |

17 (22,67%) |

64 (34,41%) |

|

рСКФ <20 мл/мин/1,73 м² |

9 (15,52%) |

9 (16,98%) |

17 (22,67%) |

35 (18,82%) |

|

иНГТ2 |

||||

|

САД <95 мм рт.ст. |

321 (87,70%) |

84 (67,74%) |

99 (64,71%) |

504 (78,38%) |

|

САД <95 мм рт.ст., СД 1 типа |

1 (0,27%) |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

1 (0,16%) |

|

СД 1 типа |

11 (3,01%) |

6 (4,84%) |

14 (9,15%) |

31 (4,82%) |

|

рСКФ <20 мл/мин/1,73 м² |

30 (8,20%) |

33 (26,61%) |

40 (26,14%) |

103 (16,02%) |

|

рСКФ <20 мл/мин/1,73 м², САД <95 мм рт.ст. |

1 (0,27%) |

1 (0,81%) |

0 (0,00%) |

2 (0,31%) |

|

рСКФ <20 мл/мин/1,73 м² + СД 1 типа |

2 (0,55%) |

0 (0,00%) |

0 (0,00%) |

2 (0,31%) |

Сокращения: АВ — атриовентрикулярная, АМР — антагонисты минералокортикоидных рецепторов, БА — бронхиальная астма, ББ — бета-адреноблокатор, ЗПА — заболевание периферических артерий, иНГТ2 — ингибитор натрий-глюкозного котранспортёра 2 типа, иРААС — ингибитор ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, рСКФ — расчетная скорость клубочковой фильтрации, СА — синоатриальная, САД — систолическое артериальное давление, СД — сахарный диабет, СКр — сывороточный креатинин, СН — сердечная недостаточность, СНнФВ — сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса, СНсФВ — сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса, СНунФВ — сердечная недостаточность с умеренно сниженной фракцией выброса, ФВ — фракция выброса, ФР — фракция выброса.

Список литературы

1. Галявич А. С., Терещенко С. Н., Ускач Т. М. и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162. doi:10.15829/1560-4071-2024-6162. EDN: WKIDLJ.

2. Vaduganathan M, Claggett BL, Jhund PS, et al. Estimating lifetime benefits of comprehensive disease-modifying pharmacological therapies in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a comparative analysis of three randomised controlled trials. Lancet. 2020;396(10244):121-8. doi:10.1016/S0140-6736(20)30748-0.

3. Mebazaa A, Davison B, Chioncel O, et al. Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guidelinedirected medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. Lancet. 2022;400(10367):1938-52. doi:10.1016/S0140-6736(22)02076-1.

4. Teng TK, Tromp J, Tay WT; ASIAN-HF investigators. Prescribing patterns of evidencebased heart failure pharmacotherapy and outcomes in the ASIAN-HF registry: a cohort study. Lancet Glob Health. 2018;6(9): e1008-e1018. doi:10.1016/S2214-109X(18)30306-1.

5. Greene SJ, Butler J, Albert NM, et al. Medical Therapy for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: The CHAMP-HF Registry. J Am Coll Cardiol. 2018;72(4):351-66. doi:10.1016/j.jacc.2018.04.070.

6. Malgie J, Wilde MI, Clephas PRD, et al. Contemporary guideline-directed medical therapy in de novo, chronic, and worsening heart failure patients: First data from the TITRATE-HF study. Eur J Heart Fail. 2024;26(7):1549-60. doi:10.1002/ejhf.3267.

7. Greene SJ, Fonarow GC, DeVore AD, et al. Titration of Medical Therapy for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2019;73(19):2365-83. doi:10.1016/j.jacc.2019.02.015.

8. Cowie MR, Schöpe J, Wagenpfeil S, et al.; QUALIFY Investigators. Patient factors associated with titration of medical therapy in patients with heart failure with reduced ejection fraction: data from the QUALIFY international registry. ESC Heart Fail. 2021;8(2):86171. doi:10.1002/ehf2.13237.

9. Лопатин Ю. М., Недогода С. В., Архипов М. В. и др. Фармакоэпидемиологический анализ рутинной практики ведения пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации. Часть I. Российский кардиологический журнал. 2021;26(4):4368. doi:10.15829/15604071-2021-4368.

10. Ендубаева Г. В., Соловьева А. Е., Медведев А. Э. и др. Анализ соответствия ведения госпитализированных пациентов с хронической сердечной недостаточностью критериям качества медицинской помощи: данные регистра Санкт-Петербурга. Российский кардиологический журнал. 2023;28(4S):5621. doi:10.15829/1560-40712023-5621. EDN: BBAIJN.

11. Greene SJ, Ezekowitz JA, Anstrom KJ, et al. Medical Therapy During Hospitalization for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: The VICTORIA Registry. J Card Fail. 2022;28(7):1063-77. doi:10.1016/j.cardfail.2022.02.011.

12. Фомин И. В., Беленков Ю. Н., Мареев В. Ю. и др. ЭПОХА-ХСН — зеркало проблем лечения сердечно-сосудистых заболеваний в реальной клинической практике. Кардиология. 2024;64(11):48-61. doi:10.18087/cardio.2024.11.n2808.

13. Агеев Ф. Т., Бланкова З. Н., Свирида О. Н. и др. Первые результаты мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью в различных регионах Российской Федерации. Часть II. Частота применения основных препаратов для лечения хронической сердечной недостаточности и динамика количества госпитализаций. Кардиологический вестник. 2023;18(2):29-34. doi:10.17116/Cardiobulletin20231802129.

14. Терещенко С. Н., Жиров И. В., Петрухина А.А. Клинико-демографические характеристики российской популяции амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью на момент включения в регистр QUALIFY для оценки соблюдения клинических рекомендаций в отношении лекарственной терапии. Кардиология. 2017;57(2S):324-30. doi:10.18087/cardio.2363.

15. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Результаты промежуточного анализа проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования пациентов с хронической сердечной недостаточностью в Российской Федерации "ПРИОРИТЕТ-ХСН": исходные характеристики и лечение первых включенных пациентов. Российский кардиологический журнал. 2023;28(10):5593. doi:10.15829/15604071-2023-5593. EDN: AMDHTV.

16. Шляхто Е. В., Беленков Ю. Н., Бойцов С. А. и др. Характеристика и исходы у амбулаторных пациентов с сердечной недостаточностью в Российской Федерации: результаты крупного проспективного наблюдательного многоцентрового регистрового исследования Приоритет-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6516. doi:10.15829/1560-4071-2025-6516. EDN: DZOXMG.

17. Harrell FE. Regression Modeling Strategies: With Applications to Linear Models, Logistic Regression, and Survival Analysis. New York: Springer, 2015. ISBN: 978-3-319-19424-0. doi:10.1007/978-3-319-19425-7.

18. Greene SJ, Ayodele I, Pierce JB, et al. Eligibility and Projected Benefits of Rapid Initiation of Quadruple Therapy for Newly Diagnosed Heart Failure. JACC Heart Fail. 2024;12(8):136577. doi:10.1016/j.jchf.2024.03.001.

19. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2024;105(4S): S117-S314. doi:10.1016/j.kint.2023.10.018.

20. Lund LH, Crespo-Leiro MG, et al.; ESC EORP HF III National Leaders and Investigators. Heart failure in Europe: Guideline-directed medical therapy use and decision making in chronic and acute, pre-existing and de novo, heart failure with reduced, mildly reduced, and preserved ejection fraction — the ESC EORP Heart Failure III Registry. Eur J Heart Fail. 2024;26(12):2487-501. doi:10.1002/ejhf.3445.

21. Brunner-La Rocca HP, Linssen GC, Smeele FJ, et al.; CHECK-HF Investigators. Contemporary Drug Treatment of Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: The CHECK-HF Registry. JACC Heart Fail. 2019;7(1):13-21. doi:10.1016/j.jchf.2018. 10.010.

22. Pitt B, Zannad F, Remme WJ, et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med. 1999;341(10):709-17. doi:10.1056/NEJM199909023411001.

23. Zannad F, McMurray JJ, Krum H, et al.; EMPHASIS-HF Study Group. Eplerenone in patients with systolic heart failure and mild symptoms. N Engl J Med. 2011;364(1):1121. doi:10.1056/NEJMoa1009492.

24. Könemann H, Güler-Eren S, Ellermann C, et al. Antiarrhythmic Treatment in Heart Failure. Curr Heart Fail Rep. 2024;21(1):22-32. doi:10.1007/s11897-023-00642-w.

25. Pierce JB, Vaduganathan M, Fonarow GC, et al. Contemporary Use of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitor Therapy Among Patients Hospitalized for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction in the US: The Get With The Guidelines-Heart Failure Registry. JAMA Cardiol. 2023;8(7):652-61. doi:10.1001/jamacardio.2023.1266.

26. Stolfo D, Lund LH, Benson L, et al. Real-world use of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in patients with heart failure and reduced ejection fraction: Data from the Swedish Heart Failure Registry. Eur J Heart Fail. 2023;25(9):1648-58. doi:10.1002/ejhf.2971.

Об авторах

Е. В. ШляхтоРоссия

Шляхто Е. В. — д.м.н., профессор, академик РАН, генеральный директор

Санкт-Петербург

Ю. Н. Беленков

Россия

Беленков Ю. Н. — д.м.н., академик РАН, зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного факультета

Москва

С. А. Бойцов

Россия

Бойцов С. А. — д.м.н., академик РАН, генеральный директор

Москва

С. В. Виллевальде

Россия

Виллевальде С. В. — д.м.н., профессор, начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, зав. кафедрой кардиологии факультета послевузовского и дополнительного образования Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А. С. Галявич

Россия

Галявич А. С. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии ФПК и ППС

Казань

М. Г. Глезер

Россия

Глезер М. Г. — д.м.н., профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики

Москва

Н. Э. Звартау

Россия

Звартау Н. Э.* — к.м.н., зам. генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

Ж. Д. Кобалава

Россия

Кобалава Ж. Д. — д.м.н., член-корр. РАН, зав. кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики

Москва;

Ю. М. Лопатин

Россия

Лопатин Ю. М. — д.м.н., профессор, член-корр. РАН, зав. кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО

Волгоград

В. Ю. Мареев

Россия

Мареев В. Ю. — д.м.н., профессор, зам. проректора

Москва

С. Н. Терещенко

Россия

Терещенко С. Н. — д.м.н., профессор, руководитель отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

И. В. Фомин

Россия

Фомин И. В. — д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии и общей врачебной практики

Нижний Новгород

О. Л. Барбараш

Россия

Барбараш О. Л. — д.м.н., академик РАН, директор

Кемерово

Н. Г. Виноградова

Россия

Виноградова Н. Г. — к.м.н., доцент кафедры терапии и кардиологии

Нижний Новгород

Д. В. Дупляков

Россия

Дупляков Д. В. — д.м.н., зав. кафедрой пропедевтической терапии с курсом кардиологии

Самара

И. В. Жиров

Россия

Жиров И. В. — д.м.н., профессор, в.н.с. отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности

Москва

Е. Д. Космачева

Россия

Космачева Е. Д. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней

Краснодар

В. А. Невзорова

Россия

Невзорова В. А. — д.м.н., профессор, директор института терапии и инструментальной диагностики

Владивосток

О. М. Рейтблат

Россия

Рейтблат О. М. — к.м.н., начальник Регионального сосудистого центра

Тюмень

А. Е. Соловьева

Россия

Соловьева А. Е. — к.м.н., зав. отделом научного сопровождения и кадрового обеспечения службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Медведева

Россия

Медведева Е. А. — к.м.н., зав. отделом стратегического развития кардиологической службы в регионах Управления по реализации федеральных проектов

Санкт-Петербург

Е. А. Зорина

Россия

Зорина Е. А. — руководитель терапевтического направления

Москва

Рецензия

Для цитирования:

Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Бойцов С.А., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Глезер М.Г., Звартау Н.Э., Кобалава Ж.Д., Лопатин Ю.М., Мареев В.Ю., Терещенко С.Н., Фомин И.В., Барбараш О.Л., Виноградова Н.Г., Дупляков Д.В., Жиров И.В., Космачева Е.Д., Невзорова В.А., Рейтблат О.М., Соловьева А.Е., Медведева Е.А., Зорина Е.А. Применение рекомендованной болезнь-модифицирующей терапии у амбулаторных пациентов с хронической сердечной недостаточностью в реальной клинической практике: субанализ исследования ПРИОРИТЕТ-ХСН. Российский кардиологический журнал. 2025;30(11S):6517. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6517. EDN: WFHVQR

For citation:

Shlyakhto E.V., Belenkov Yu.N., Boytsov S.A., Villevalde S.V., Galyavich A.S., Glezer M.G., Zvartau N.E., Kobalava Zh.D., Lopatin Yu.M., Mareev V.Yu., Tereshchenko S.N., Fomin L.V., Barbarash O.L., Vinogradova N.G., Duplyakov D.V., Zhirov I.V., Kosmacheva E.D., Nevzorova V.A., Reitblat O.M., Soloveva A.E., Medvedeva E.A., Zorina E.A. Use of guideline-directed medical therapy in outpatients with heart failure in real-world practice: a subanalysis of PRIORITY-HF study. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(11S):6517. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6517. EDN: WFHVQR