Перейти к:

Возможности гиполипидемической терапии у больных с перенесенным острым коронарным синдромом и выраженной дислипидемией: эффективность в условиях липидного центра, влияние на прогноз

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6316

EDN: NVLEGV

Аннотация

Цель. Оценить эффективность гиполипидемической терапии (ГЛТ), проводимой в условиях липидного центра (ЛЦ) больным с перенесенным острым коронарным синдромом (ОКС) и выраженной дислипидемией; исследовать ее влияние на прогноз.

Материал и методы. В течение 18 мес. наблюдался 81 пациент, переживший ОКС и имевший уровень холестерина низкой плотности (ХС ЛНП) >3,9 ммоль/л во время госпитализации. При выписке всем предложили проведение ГЛТ на базе ЛЦ; отказались 53 (группа 1) и согласились 28 (группа 2) человек. На контрольных визитах через 3, 6 и 12 мес. в обеих группах оценили ХС ЛНП и характер ГЛТ. Через 18 мес. оценили неблагоприятные исходы (смерть, повторные госпитализации).

Результаты. ГЛТ в условиях ЛЦ отличалась более ранним и частым использованием комбинированного лечения. Решение о начале PCSK9-таргетной терапии в случае недостижения целей ГЛТ другими средствами в ЛЦ принималось в 3,6 раз чаще (р=0,00001) и в 2,2 раза быстрее (р=0,003), чем в рутинной поликлинической практике. На момент визита "3 месяца после ОКС" целевой уровень ХС ЛНП имели 14,7% больных в 1 и 25% больных во 2 группе (р=0,24), на визите "6 месяцев" — 18,4% и 63% больных (р=0,005), через год — 20% и 85,7% участников, соответственно (р=0,00001). Целесообразность использования ЛЦ в качестве базового учреждения для ГЛТ подтверждалась улучшением прогноза при полуторагодичном наблюдении (особенно в отношении повторных госпитализаций, которые возникали в 5,8 раз реже, чем в поликлинической практике, р=0,00001). Срок до начала приема ингибиторов PCSK9 прямо коррелировал с потребностью в повторных госпитализациях при дальнейшем наблюдении (R=0,46; р=0,007). В первые 12 мес. терапии гиполипидемический эффект инклисирана и моноклональных антител (алирокумаб, эволокумаб) у переживших ОКС больных оказался сопоставимым.

Заключение. Липидный центр относится к подразделениям медицинских организаций, имеющим большой потенциал для квалифицированного сопровождения ГЛТ у лиц с перенесенным ОКС и выраженной дислипидемией, на базе которых можно обеспечить высокую степень соответствия врачебных мероприятий актуальным алгоритмам клинических рекомендаций.

Ключевые слова

Для цитирования:

Некрасов А.А., Тимощенко Е.С., Мурадова Ф.Н., Звартау Н.Э., Алиева А.С., Некрасова Т.А., Моделкина А.А., Щеткина А.С., Кузякина Е.С. Возможности гиполипидемической терапии у больных с перенесенным острым коронарным синдромом и выраженной дислипидемией: эффективность в условиях липидного центра, влияние на прогноз. Российский кардиологический журнал. 2025;30(9):6316. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6316. EDN: NVLEGV

For citation:

Nekrasov A.A., Timoshchenko E.S., Muradova F.N., Zvartau N.E., Aliyeva A.S., Nekrasova T.A., Modelkina A.A., Shchetkina A.S., Kuzyakina E.S. Potential of lipid-lowering therapy in patients with acute coronary syndrome and severe dyslipidemia: effectiveness within lipid center, impact on prognosis. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(9):6316. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6316. EDN: NVLEGV

Острый коронарный синдром (ОКС) имеет долгосрочные негативные последствия, включая риск сердечно-сосудистой смерти, отдаленных кардиоваскулярных осложнений, повторных госпитализаций [1-3]. Коррекция факторов, способствующих неблагоприятным исходам на амбулаторном этапе ведения переживших ОКС больных, является одним из приоритетных направлений в работе кардиолога.

Из метаболических нарушений, которые характерны для ОКС и ассоциированы с негативными отдаленными последствиями, особенно важны дислипидемии, с учетом их распространенности, патогенетического вклада в прогрессирование ишемической болезни сердца (ИБС), возможных затруднений при проведении гиполипидемической терапии (ГЛТ) на стационарном и амбулаторном этапах лечения [2][4-7].

Исключительная важность быстрой и полноценной коррекции нарушений липидного обмена после перенесенного ОКС, особенно в контексте достижения целевых уровней холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП), подчеркивается во всех современных клинических рекомендациях и экспертных консенсусах [1][5][8].

Вместе с тем в реальной клинической практике достижение и поддержание целевых уровней ХС ЛНП у больных ИБС, в т.ч. с недавним анамнезом ОКС, остается сложной задачей [5].

Так, при изучении большой популяции больных с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями (АССЗ) отечественные эксперты отмечали крайне низкую частоту определения концентрации ХС ЛНП на фоне ИБС (53%); при этом половина пациентов с АССЗ не проводила никакой ГЛТ, а комбинированная терапия с приемом статинов и эзетимиба использовалась только в 0,07% случаев [9]. По данным федерального регистра, не >20% больных, госпитализированных с ОКС, получали ранее какую-либо ГЛТ, хотя общая доля лиц с анамнезом инфаркта миокарда (ИМ) среди них достигала 29%, а с предшествующим диагнозом АССЗ — 70% [4].

По результатам недавнего масштабного исследования Усовой Е. И. и др. [2], именно отсутствие эффективной ГЛТ в комбинации с ранее перенесенным вмешательством в бассейне левой коронарной артерии является, наряду с традиционными факторами риска, весомым предиктором повторных сердечно-сосудистых событий у переживших ОКС больных. По данным других авторов [10], даже в условиях льготного лекарственного обеспечения, доля перенесших ОКС больных с "гипоответом" на высокие дозы статинов достигает 26,8%, что требует реакции врача и косвенно указывает на важность ранней комбинированной ГЛТ. Последнее хорошо согласуется с мнением экспертного сообщества [1][8], но, к сожалению, сложно реализуется в условиях клинической практики.

В этой связи актуален поиск возможностей для интенсификации ГЛТ среди переживших ОКС пациентов. В том числе большое внимание уделяется способам повышения их приверженности к терапии [11], организации эффективного лекарственного обеспечения после выписки [12], оптимизации программ ведения больных ОКС в амбулаторном периоде. Так, показана эффективность комбинированного типа оказания медицинской помощи (с интеграцией телемониторинга) после перенесенного ОКС, при котором активная консультативная поддержка на первых этапах реабилитации способствует более жесткому контролю показателей липидного спектра [13].

Представляет интерес многоцентровое исследование SuccESS [14], где изучалось влияние системы поддержки принятия врачебных решений с автоматической обработкой данных электронных медицинских карт на соблюдение клинических рекомендаций. В основную когорту вошли пациенты, госпитализированные по поводу острых сердечно-сосудистых событий; проводился анализ их ведения в условиях реальной клинической практики до и после внедрения системы в работу врачей. В основной когорте внедрение системы обеспечило прирост доли лиц, у которых в электронных картах присутствовали данные о контроле ХС ЛНП (с 12,3 до 18,8%, p<0,001), уменьшение долей пациентов с ИМ и нестабильной стенокардией без диспансерного наблюдения (с 33,1 до 25,5%, p<0,001), снижение частоты применения низкоинтенсивной либо умеренно интенсивной статинотерапии (с 12,5 до 9%, p<0,001), уменьшение числа госпитализаций по поводу ИМ и ишемического инсульта (с 3,6 до 1,7%, p<0,001).

Суммируя приведенные данные, с одной стороны, следует отметить безусловную важность предлагаемых различными исследователями мер по внедрению современных подходов к ГЛТ в амбулаторную практику лечения переживших ОКС пациентов. С другой стороны, очевиден и тот факт, что для должной интенсификации ГЛТ все еще требуются серьезные дополнительные усилия.

Потому привлекают внимание возможности наблюдения переживших ОКС пациентов, особенно имеющих выраженную гиперлипидемию, в условиях организованных в Российской Федерации липидных центров (ЛЦ), ориентированных на достижение целей ГЛТ у наиболее сложных категорий больных с нарушениями липидного обмена [15-17].

Высокий потенциал включения ЛЦ в число структур, обеспечивающих оптимальное ведение больных с перенесенным ОКС в аспекте ГЛТ, был ранее отмечен в резолюции Национального научного совета экспертов [5]. В то же время пока не имеется публикаций, где были бы проанализированы результаты такого подхода к ГЛТ у лиц с перенесенным ОКС и выраженной гиперлипидемией.

Следует подчеркнуть, что кадровые и технологические ресурсы ЛЦ могли бы способствовать лучшей приверженности больных к лечению, обеспечить должную частоту визитов пациента и динамическую оценку ХС ЛНП, своевременную коррекцию ГЛТ, а также раннее начало комбинированной терапии, с применением как эзетимиба, так и таргетных препаратов, влияющих на пропротеинконвертазу субтилизина/кексина типа 9 (PCSK9). Суммарно такой подход позволил бы добиться еще большего соответствия практической работы кардиолога современными рекомендациям экспертов [1][5][8].

С учетом всех перечисленных предпосылок и была определена цель данной работы.

Цель исследования: оценить эффективность ГЛТ, проводимой в условиях ЛЦ больным с перенесенным ОКС и выраженной дислипидемией; исследовать ее влияние на прогноз при 18-мес. наблюдении.

Материал и методы

Исследование носило проспективный сравнительный характер и включало 81 пациента, которые лечились с диагнозом ОКС в ГБУЗНО ГКБ № 5 Нижнего Новгорода, а затем были выписаны в период с 01.11.2022 по 31.05.2023. Критериями включения были диагноз ОКС при поступлении и уровень ХС ЛНП >3,9 ммоль/л во время госпитализации. Критерием исключения был отказ от участия в исследовании. Также в анализ не включались данные пациентов, которые дали формальное согласие на участие, но не пришли ни на один из визитов динамического наблюдения. Набор больных проводился методом сплошной выборки. Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами проведения клинических исследований. Протокол исследования был одобрен на заседании локального этического комитета.

Со всеми пациентами во время выписки из стационара были проведены беседы о необходимости коррекции нарушений липидного обмена; с учетом территориального принципа и желания больного оценивалась возможность продолжить ГЛТ в условиях областного ЛЦ на базе ГБУЗНО ГКБ № 5. В результате 28 человек приняли данное предложение, а 53 продолжили ГЛТ под контролем лечащих врачей территориальных амбулаторно-поликлинических учреждений; свой выбор они объясняли сложностями с регулярным посещением ЛЦ из-за ограниченной мобильности, удаленности места жительства или других личных обстоятельств.

При этом все больные согласились прийти на контрольные визиты через 3, 6 и 12 мес., в ходе которых предполагалось провести динамическое исследование ХС ЛНП и собрать данные о проводимой терапии. Кроме того, отслеживались неблагоприятные исходы в течение полутора лет амбулаторного наблюдения, как на визитах, так и с помощью телефонного собеседования и/или медицинской документации.

Общая характеристика больных, получавших ГЛТ на базе поликлиник (группа 1, n=53) и в ЛЦ (группа 2, n=28), приведена в таблице 1.

Таблица 1

Общая характеристика больных, получавших ГЛТ на базе поликлиник и в ЛЦ

|

Показатель |

Группа 1 (n=53) |

Группа 2 (n=28) |

р |

|

Возраст (лет) |

60,1±12,33 |

58,2±8,34 |

0,53 |

|

ИМТ (кг/м²) |

28,2±3,90 |

29,1±4,23 |

0,31 |

|

Пол мужской, абс. (%) |

32 (60,4%) |

18 (64,3%) |

0,73 |

|

Диагноз при выписке, абс. (%) ИМ НС |

27 (50,9%) 26 (49,1%) |

15 (53,6%) 13 (46,4%) |

0,82 |

|

Госпитальные осложнения ОКС, абс. (%) Отек легких Кардиогенный шок Аритмии Аневризма ЛЖ Ранняя постинфарктная стенокардия |

3 (5,7%) 1 (1,9%) 17 (32,1%) 2 (3,8%) 3 (5,7%) |

1 (3,6%) 1 (3,6%) 12 (42,8%) 1 (3,6%) 3 (10,7%) |

0,57 0,58 0,34 0,73 0,33 |

|

Проведение СКГ, абс. (%) |

50 (94,3%) |

27 (96,4%) |

0,68 |

|

Проведение стентирования, абс. (%) |

42 (79,2%) |

23 (82,1%) |

0,76 |

|

Сопутствующая патология, абс. (%) АГ СД 2 типа АЗПА ПИКС Анамнез ОНМК Болезни органов дыхания Онкологические болезни ХБП |

53 (100,0%) 7 (13,2%) 10 (18,9%) 8 (15,1%) 1 (1,9%) 4 (7,5%) 3 (5,7%) 18 (34,0%) |

28 (100,0%) 3 (10,7%) 2 (7,1%) 2 (7,1%) 1 (3,6%) 4 (14,3%) 2 (7,1%) 6 (21,4%) |

1,0 0,74 0,16 0,30 0,57 0,33 0,79 0,24 |

|

ФВ ЭхоКГ, % |

52,1±9,60 |

49,2±8,14 |

0,19 |

|

Больных с ФВ <40%, абс. (%) |

4 (7,5%) |

3 (10,7%) |

0,46 |

Сокращения: АЗПА — атеросклеротические заболевания периферических артерий, АГ — артериальная гипертензия, ИМ — инфаркт миокарда, ИМТ — индекс массы тела, ЛЖ — левый желудочек, НС — нестабильная стенокардия, ОКС — острый коронарный синдром, СД — сахарный диабет, СКГ — селективная коронарография, ОНМК — острое нарушение мозгового кровообращения, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз, ФВ — фракция выброса, ХБП — хроническая болезнь почек, ЭхоКГ — эхокардиография.

Как видно из таблицы 1, исходно обе группы наблюдения не различались по основным клинико-демографическим характеристикам, особенностям течения ОКС на госпитальном этапе, долям пациентов с ИМ и нестабильной стенокардией, частоте кардиохирургических вмешательств, характеру коморбидной патологии и показателям фракции выброса левого желудочка (р>0,05 по всем показателям).

Сходным оказался также характер липидного спектра на этапе госпитализации. В 1 и 2 группах наблюдения уровень общего холестерина составил, соответственно, 6,8±1,21 и 6,9±1,02 ммоль/л (р=0,68), ХС ЛНП — 4,7±1,12 и 4,8±1,08 ммоль/л (р=0,66), холестерина липопротеидов высокой плотности — 1,05±0,28 и 1,0±0,31 (р=0,46), триглицеридов — 1,8±1,31 и 1,7±1,28 ммоль/л (р=0,72). Помимо отсутствия статистически значимых межгрупповых различий, следует также отметить явно атерогенный характер имевшихся у всех больных нарушений обмена липидов.

Все участники относились к категории очень высокого сердечно-сосудистого риска, что подразумевало достижение уровня ХС ЛНП 1,4 ммоль/л и 50%-е снижение данного показателя в качестве цели ГЛТ.

Данные относительно медикаментозной терапии, рекомендованной больным при выписке, приведены в таблице 2. В целом они также свидетельствуют об отсутствии существенных различий между пациентами обеих групп наблюдения с точки зрения проводимой в амбулаторном периоде медикаментозной терапии.

Таблица 2

Лекарственные средства, рекомендованные пациентам при выписке

|

Группа препаратов |

Группа 1 (n=53) |

Группа 2 (n=28) |

р |

|

АСК |

49 (92,4%) |

27 (96,4%) |

0,43 |

|

Ингибиторы Р2Y12 рецепторов тромбоцитов |

47 (88,6%) |

25 (89,3%) |

0,62 |

|

Пероральные антикоагулянты |

8 (15,1%) |

3 (10,7%) |

0,42 |

|

Ингибиторы РААС |

53 (100,0%) |

28 (100,0%) |

1,0 |

|

β-блокаторы |

52 (98,1%) |

27 (96,4%) |

0,57 |

|

Антагонисты кальция |

11 (20,8%) |

5 (17,9%) |

0,76 |

|

Статины |

53 (100,0%) |

28 (100,0%) |

1,0 |

|

Эзетимиб |

5 (9,4%) |

4 (14,3%) |

0,38 |

|

Блокаторы МКР |

20 (37,7%) |

16 (57,1%) |

0,09 |

|

иНГЛТ-2 |

4 (7,5%) |

1 (3,6%) |

0,43 |

|

Диуретики |

14 (26,4%) |

6 (21,4%) |

0,62 |

|

Сахароснижающие препараты |

7 (13,2%) |

3 (10,7%) |

0,74 |

Сокращения: АСК — ацетилсалициловая кислота, иНГЛТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера второго типа, МКР — минералокортикоидные рецепторы, РААС — ренин-ангиотензин-альдостероновая система.

Терапия статинами, рекомендованная всем больным при выписке, была высокодозовой. В том числе аторвастатин в дозе 80 мг в 1 и 2 группе получали, соответственно, 50 (94,3%) и 27 (96,4%) больных, розувастатин в дозе 40 мг — 3 (5,7%) и 1 (3,6%) участник исследования (р=0,57). Изменения ГЛТ в динамике амбулаторного периода происходили в обеих группах наблюдения; более подробно они рассмотрены ниже.

На визиты "3 месяца", "6 месяцев" и "12 месяцев" наблюдения пришли все пациенты 2 группы, наблюдавшиеся в ЛЦ. В 1 группе данные визиты были проведены соответственно у 34, 38 и 45 пациентов; при этом каждый больной посетил, как минимум, один из них. У всех участников исследования были оценены неблагоприятные исходы за весь период амбулаторного наблюдения, в т.ч. смерть и повторные госпитализации по любым и по сердечно-сосудистым причинам.

При статистическом анализе применяли пакет программ Statistica 8.0. Для сравнения качественных данных в двух и более независимых выборках применялись критерии Фишера и Хи-квадрат. Для сравнения количественных данных в двух независимых выборках был использован критерий Манна-Уитни. Корреляционные взаимосвязи исследовались по методу Спирмена. Для оценки вероятности изучаемых исходов на протяжении определенного времени применяли анализ Каплана-Мейера. Для оценки значимости различий между кривыми Каплана-Мейера в двух группах применяли критерий Гехана. При описании выборок использовали среднее ± стандартное отклонение. Различия при р≤0,05 считали статистически значимыми.

Результаты

Данные относительно характера ГЛТ на момент визитов "3 месяца", "6 месяцев" и "12 месяцев", проводимой в обеих группах наблюдения, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Состояние ГЛТ на момент визитов "3 месяца", "6 месяцев" и "12 месяцев после ОКС" в 1 и 2 группах наблюдения

|

Характер ГЛТ |

Группа 1 (поликлиника) |

Группа 2 (липидный центр) |

Р1-2 |

|

При выписке |

|||

|

Число обследованных (абс.) |

53 |

28 |

– |

|

Высокие дозы статинов (абс./%) |

53 (100,0%) |

28 (100,0%) |

1,0 |

|

Эзетимиб (абс./%) |

5 (9,4%) |

4 (14,3%) |

0,38 |

|

PCSK9-таргетная терапия (абс./%) |

0 (0,0%) |

0 (0,0%) |

1,0 |

|

Другая ГЛТ (абс./%) |

0 (0,0%) |

0 (0,0%) |

1,0 |

|

Визит 3 мес. после ОКС |

|||

|

Число обследованных (абс.) |

34 |

28 |

– |

|

Высокие дозы статинов (абс./%) |

34 (100,0%) |

28 (100,0%) |

1,0 |

|

Эзетимиб (абс./%) |

8 (23,5%) |

15 (53,6%) |

0,016 |

|

PCSK9-таргетная терапия (абс./%) — алирокумаб — эволокумаб — инклисиран |

1 (2,9%) 1 (2,9%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) |

14 (50,0%) 4 (14,3%) 3 (10,7%) 7 (25,0%) |

0,0001 0,12 0,09 0,002 |

|

Другая ГЛТ (абс./%) |

0 (0,0%) |

0 (0,0%) |

1,0 |

|

Визит 6 мес. после ОКС |

|||

|

Число обследованных (абс.) |

38 |

28 |

– |

|

Высокие дозы статинов (абс./%) |

38 (100,0%) |

28 (100,0%) |

1,0 |

|

Эзетимиб (абс./%) |

13 (34,2%) |

18 (64,2%) |

0,003 |

|

PCSK9-таргетная терапия (абс./%) — алирокумаб — эволокумаб — инклисиран |

5 (13,2%) 3 (7,9%) 2 (5,3%) 0 (0,0%) |

23 (82,1%) 5 (17,9%) 6 (21,3%) 12 (42,9%) |

0,00001 0,20 0,06 0,00001 |

|

Другая ГЛТ (абс./%) — фенофибрат |

0 (0,0%) 0 (0,0%) |

1 (3,6%) 1 (3,6%) |

0,42 0,42 |

|

Визит 12 мес. после ОКС |

|||

|

Число обследованных (абс.) |

45 |

28 |

– |

|

Высокие дозы статинов (абс./%) |

43 (95,6%) |

28 (100,0%) |

0,38 |

|

Эзетимиб (абс./%) |

14 (31,1%) |

18 (64,2%) |

0,006 |

|

PCSK9-таргетная терапия (абс./%) — алирокумаб — эволокумаб — инклисиран |

10 (22,2%) 4 (8,9%) 6 (13,3%) 0 (0,0%) |

23 (82,1%) 5 (17,9%) 6 (21,3%) 12 (42,9%) |

0,00001 0,22 0,36 0,00001 |

|

Другая ГЛТ (абс./%) — фенофибрат |

0 (0,0%) 0 (0,0%) |

2 (7,1%) 2 (7,1%) |

0,14 0,14 |

Сокращения: ГЛТ — гиполипидемическая терапия, ОКС — острый коронарный синдром, PCSK9 — пропротеинконвертаза субтилизина/кексина типа 9.

На этапе перехода от стационарного лечения к амбулаторному всем больным была рекомендована высокодозовая терапия статинами, что соответствует общепринятым подходам к ГЛТ у переживших ОКС пациентов [8]. В то же время доли больных, у которых комбинированная терапия с включением ингибитора абсорбции холестерина эзетимиба стартовала бы в период госпитализации, были небольшими и сопоставимыми в обеих группах (несмотря на исходно высокий уровень ХС ЛНП у всех больных). С учетом положительного опыта применения комбинации статинов и эзетимиба для вторичной профилактики АССЗ [18][19], представляется целесообразным шире использовать данный препарат уже на начальных стадиях амбулаторного лечения перенесших ОКС пациентов.

На момент визита "3 месяца после ОКС" комбинированную терапию получало около четверти больных, наблюдавшихся в территориальных поликлинических учреждениях. Главным образом, они принимали статины в сочетании с эзетимибом, хотя имелся и единичный случай назначения PCSK9-таргетной терапии. Из пациентов 2 группы к данному времени находились на комбинированной терапии с включением эзетимиба 53,6%, с добавлением PCSK9-таргетных средств — 50%. Следует отметить, что возможность назначения ингибиторов PCSK9 пациентам после ОКС при недостижении целевых уровней ХС ЛНП через 4-6 нед. на фоне максимально переносимых доз статинов, с и без эзетимиба, предусмотрена действующими клиническими рекомендациями [8]. В них особо подчеркивается, что, если на фоне терапии статинами в максимально переносимых дозах уровень ХС ЛНП остается значительно повышенным (>2,5 ммоль/л), можно рассмотреть ингибиторы PCSK9 без предварительного применения эзетимиба. Проводимая в ЛЦ терапия учитывала данные возможности.

Через 6 и 12 мес. после ОКС в группе больных, наблюдавшихся в ЛЦ, доля лиц на комбинированной терапии с эзетимибом уже превышала 60%, а с ингибиторами PCSK9-80%. В это время среди пациентов, получавших ГЛТ на базе поликлинических учреждений, отмечалось однонаправленное, но значительно меньшее увеличение количества лиц на комбинированной терапии с включением эзетимиба и ингибиторов PCSK9, доля которых к концу года превысила, соответственно, 30 и 20% (табл. 3).

Побочные эффекты при проведении ГЛТ были минимальны и представлены двумя случаями развития миалгии на фоне высокодозовой статинотерапии в 1 группе наблюдения, что отмечалось в конце первого года амбулаторного лечения и потребовало снижения дозы препарата.

Суммарно доли больных, которым в любой период исследования назначалась какая-либо PCSK9-таргетная терапия, в 1 и 2 группах составили соответственно 10 (22,2%) и 23 (81,2%) человека (р=0,00001). При этом в 1 группе наблюдения лечение ингибиторами PCSK9 стартовало в среднем через 5,5±3,03 мес. после ОКС, во 2 группе — через 2,2±1,13 мес. (р=0,003). Таким образом, в условиях ЛЦ решение о начале PCSK9-таргетной терапии в случае недостижения целей ГЛТ другими средствами принималось в среднем в 2,2 раза быстрее, чем в рутинной поликлинической практике.

Данные об эффективности ГЛТ в обеих группах представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели эффективности ГЛТ в 1 и 2 группах наблюдения

|

Визиты |

Группа 1 (поликлиника) |

Группа 2 (липидный центр) |

Р1-2 |

|

ХС ЛНП (ммоль/л) |

|||

|

Визит 3 мес. |

3,1±0,92 |

2,0±0,95 |

0,00001 |

|

Визит 6 мес. |

2,9±1,11 |

1,3±0,49 |

0,00001 |

|

Визит 12 мес. |

3,0±1,34 |

1,1±0,38 |

0,00001 |

|

↓ХС ЛНП относительно исходного уровня (%) |

|||

|

Визит 3 мес. |

31,6±21,15 |

58,2±18,98 |

0,00001 |

|

Визит 6 мес. |

35,3±27,53 |

72,6±10,00 |

0,00001 |

|

Визит 12 мес. |

35,8±29,11 |

77,6±7,97 |

0,00001 |

|

Достижение целевого уровня ХС ЛНП |

|||

|

Визит 3 мес. |

5 (14,7%) |

7 (25,0%) |

0,24 |

|

Визит 6 мес. |

7 (18,4%) |

17 (63,0%) |

0,0005 |

|

Визит 12 мес. |

9 (20,0%) |

24 (85,7%) |

0,00001 |

|

Достижение 50% снижения ХС ЛНП относительно исходного уровня |

|||

|

Визит 3 мес. |

9 (26,5%) |

22 (78,6%) |

0,0001 |

|

Визит 6 мес. |

18 (47,4%) |

27 (96,4%) |

0,0001 |

|

Визит 12 мес. |

22 (48,9%) |

28 (100,0%) |

0,00001 |

Примечание: в группе 1 в процедурах визита "3 месяца" участвовало 34, визита "6 месяцев" — 38 и визита "12 месяцев" — 45 больных; в группе 2 в процедурах всех визитов участвовали все 28 пациентов.

Сокращение: ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности.

Согласно представленным в таблице 4 данным, ГЛТ в условиях ЛЦ показала высокую эффективность. На момент визита "3 месяца после ОКС" снижение данного показателя на 50% отмечалось у 78,6% пациентов 2 группы, при этом его усредненное уменьшение составило 58,2% относительно периода госпитализации, а четверть больных уже достигла рекомендованных целевых значений. В дальнейшем выраженность перечисленных положительных тенденций продолжала увеличиваться: на финальном визите уровень ХС ЛНП в среднем уменьшился на 77,6% относительно исходного, и его усредненное значение было меньше ожидаемого целевого уровня. Все больные достигли снижения ХС ЛНП на 50%; его целевой уровень подтверждался более чем в 85% случаев.

Однонаправленные динамические изменения показателей эффективности ГЛТ в 1 группе наблюдения были менее выраженными и происходили медленнее (табл. 4). В том числе целевые значения ХС ЛНП через 3 мес. после ОКС были зафиксированы в 5 (14,7%), а через год — в 9 (20,0%) случаях.

Далее были прослежены неблагоприятные исходы в группах больных, получавших ГЛТ в поликлинике и в ЛЦ (табл. 5).

Таблица 5

Неблагоприятные исходы при полуторагодичном наблюдении среди пациентов 1 и 2 группы

|

Признак |

Группа 1, n=53 |

Группа 2, n=28 |

Р |

|

Сердечно-сосудистая смерть |

4 (7,5%) |

0 (0,0%) |

0,14 |

|

Повторная госпитализация |

33 (62,3%) |

3 (10,7%) |

0,00001 |

|

Повторная госпитализация с ССЗ |

29 (54,7%) |

3 (10,7%) |

0,0001 |

|

Повторная госпитализация с ОКС |

9 (18,5%) |

1 (3,6%) |

0,076 |

Примечание: госпитализации в режиме дневного стационара не учитывались.

Сокращения: ОКС — острый коронарный синдром, ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания.

За время наблюдения в 1 группе умерло 4 человека; во всех случаях смерть носила сердечно-сосудистый характер. Среди пациентов 2 группы умерших не было (р=0,14). Кроме того, среди лечившихся на базе ЛЦ было значимо меньше лиц, нуждавшихся в повторных госпитализациях по всем (в 5,8 раз, р=0,00001) и по сердечно-сосудистым причинам (в 5,1 раза, р=0,0001).

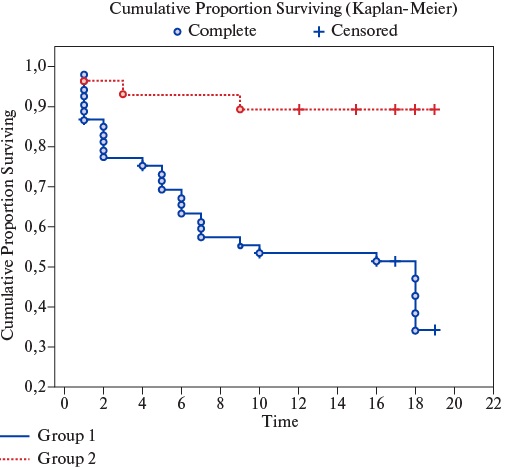

Наглядно данные о наступлении госпитализаций по сердечно-сосудистым причинам на протяжении исследования в 1 и 2 группах представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Повторные госпитализации при проведении ГЛТ в территориальных поликлинических учреждениях (группа 1) и в ЛЦ (группа 2).

Примечание: при сравнении кривых Каплана-Мейера по критерию Гехана р=0,044.

На следующем этапе с помощью корреляционного анализа были оценены факторы, наиболее тесно взаимосвязанные с самым частым неблагоприятным исходом — повторной госпитализацией. В таблице 6 представлены достоверные и близкие к порогу статистической значимости взаимосвязи между наличием повторной госпитализации и другими показателями, которые оценивались в ходе исследования.

Таблица 6

Корреляционные взаимосвязи между наличием повторной госпитализации и другими факторами

|

Показатель |

n |

R |

p |

|

Получение ГЛТ на базе ЛЦ |

81* |

-0,49 |

0,000003 |

|

Получение PCSK9-таргетной терапии |

81* |

-0,19 |

0,097 |

|

Месяцев до назначения PCSK9-таргетной терапии после ОКС |

33** |

0,46 |

0,007 |

|

ХС ЛНП на визите "3 месяца" |

62*** |

0,27 |

0,033 |

|

ХС ЛНП на визите "6 месяцев" |

66*** |

0,39 |

0,001 |

|

ХС ЛНП на визите "12 месяцев" |

73*** |

0,22 |

0,061 |

Примечание: * — общее число участников исследования, ** — общее число получавших PCSK9-таргетную терапию, *** — общее число участников, посетивших визит.

Сокращения: ГЛТ — гиполипидемическая терапия, ЛЦ — липидный центр, ОКС — острый коронарный синдром, ХС ЛНП — холестерин липопротеидов низкой плотности, PCSK9 — пропротеинконвертаза субтилизина/кексина типа 9.

Как видно из таблицы 6, сам факт применения PCSK9-таргетной терапии ассоциировался с близкой к порогу статистической значимости тенденцией к уменьшению частоты повторных госпитализаций. Раннее начало приема ингибиторов PCSK9 было четко взаимосвязано с улучшением исходов: чем быстрее стартовала данная терапия, тем меньше была потребность в повторных госпитализациях. Использование ЛЦ в качестве базовой структуры для проведения ГЛТ также имело значимую, благоприятно направленную корреляционную взаимосвязь с изучаемым негативным исходом.

Кроме того, обращали внимание достоверные прямые корреляционные взаимосвязи между потребностью в повторной госпитализации и уровнями ХС ЛНП на контрольных визитах "3 месяца", "6 месяцев" и "12 месяцев". Судя по их характеру и направленности, успех ГЛТ, подтвержденный динамикой ХС ЛНП, четко ассоциируется со снижением риска повторной госпитализации. Данный механизм, по-видимому, играет основную роль в реализации благоприятного эффекта, получаемого при организации ГЛТ на базе ЛЦ, на дальнейший прогноз пациента.

Следует отметить, что, помимо большего охвата пациентов PCSK9-таргетной терапией и ее раннего начала, организация ГЛТ на базе ЛЦ характеризовалась еще и более широким спектром применяемых PCSK9-таргетных средств. По нашим результатам, при одногодичном наблюдении гиполипидемический эффект инклисирана и моноклональных антител (алирокумаб, эволокумаб) у данной категории больных оказался сопоставимым. Это подтверждается результатами сравнительного анализа показателей ХС ЛНП на визитах "3 месяца", "6 месяцев" и "12 месяцев" у пациентов, которые лечились на базе ЛЦ с применением либо инклисирана (n=12), либо моноклональных антител (n=11). Уровни ХС ЛНП в этих подгруппах, соответственно, составили: 2,0±1,12 и 1,9±0,99 ммоль/л (р=0,83); 1,2±0,34 и 1,3±0,61 ммоль/л (р=0,60); 1,0±0,39 и 1,1±0,26 ммоль/л (р=0,76). Данный аспект PCSK9-таргетной терапии у переживших ОКС пациентов требует уточнения в ходе дальнейших исследований.

Обсуждение

ГЛТ у лиц с недавним анамнезом ОКС и дислипидемией, проводимая в условиях ЛЦ, характеризовалась более ранним и широким использованием комбинированной терапии, с применением большего спектра блокаторов PCSK9.

Кроме того, регулярное общение пациента с врачами ЛЦ могло иметь дополнительное мотивирующее значение не только в аспекте приверженности к терапии, но и в плане активизации нефармакологических путей снижения сердечно-сосудистого риска. Коммуникация врача и пациента на базе ЛЦ поддерживалась в ходе систематических визитов и/или телефонных собеседований, частота которых определялась лечащим врачом; в большинстве случаев такие контакты осуществлялись ежемесячно. У пациентов, получавших ингибиторы PCSK9, число визитов чаще всего зависело от кратности введения генно-инженерных препаратов.

ГЛТ в условиях ЛЦ показала высокую эффективность, обеспечив не только выраженное, но и быстрое снижение уровня ХС ЛНП в динамике. Следует подчеркнуть, что достигнутая высокая степень снижения ХС ЛНП во 2 группе соответствовала ожидаемой ввиду широкого использования комбинированной ГЛТ среди данного контингента пациентов. В актуальных клинических рекомендациях отмечено, что интенсивная терапия статином в сочетании с эзетимибом может снизить ХС ЛНП на 65%, а комбинации "алирокумаб/эволокумаб/инклисиран + высокоинтенсивная терапия статином" и "алирокумаб/эволокумаб/инклисиран + высокоинтенсивная терапия статином + эзетимиб" — на 75% и 85%, соответственно [8].

Однонаправленные динамические изменения показателей эффективности ГЛТ в 1 группе были менее выраженными и происходили медленнее: через 3 мес. после ОКС целевые значения ХС ЛНП имели 14,7%, а через год — 20,0% пациентов. Полученные результаты сопоставимы с данными некоторых российских исследователей, которые отмечали достижение уровня ХС ЛНП <1,8 ммоль/л лишь у 12,5% пациентов с АССЗ [9]. Тем не менее эффективность коррекции дислипидемии у переживших ОКС пациентов в условиях поликлиники была существенно ниже, чем в ЛЦ, что может быть связано с неполным следованием врачей алгоритму ГЛТ, изложенному в национальных клинических рекомендациях [8].

Высокая эффективность использования ЛЦ в качестве базового учреждения для проведения ГЛТ пережившим ОКС больным с явной дислипидемией подтверждается не только яркой позитивной динамикой ХС ЛНП на контрольных визитах, но и последующим закономерным улучшением прогноза при полуторагодичном наблюдении (особенно в отношении повторных госпитализаций).

Применение PCSK9-таргетной терапии ассоциировалось с тенденцией к уменьшению частоты повторных госпитализаций по данным корреляционного анализа. Однако еще большую роль в плане влияния на исходы имел срок (число месяцев) до начала приема ингибиторов PCSK9: чем раньше стартовала данная терапия, тем меньше была потребность в повторных госпитализациях в дальнейшем. Тактика проведения ГЛТ на базе ЛЦ включает и широкое, и раннее назначение PCSK9-таргетной терапии, что подразумевает объединение преимуществ данных подходов. В этой связи представляется закономерным, что именно использование ЛЦ в качестве базовой структуры для проведения ГЛТ имело наиболее сильную и значимую, благоприятно направленную, корреляционную взаимосвязь с изучаемым неблагоприятным исходом. При этом основным фактором, способствующим улучшению прогноза больных в условиях ЛЦ, был больший успех ГЛТ, что подтверждалось динамикой уровней ХС ЛНП в ходе исследования и четкой ассоциацией данных показателей с риском повторных госпитализаций.

Организация ГЛТ на базе ЛЦ характеризовалась не только большим охватом пациентов PCSK9-таргетной терапией и ее ранним началом, но и широким спектром применяемых PCSK9-таргетных средств. Ингибирование PCSK9, которое признано одним из самых перспективных направлений в лечении АССЗ, включает два инструмента — моноклональные антитела (алирокумаб и эволокумаб) и препарат, работающий по технологии малых интерферирующих РНК (инклисиран), которые близки по показателям эффективности [20][21]. В настоящее время проводится ряд исследований по влиянию инклисирана на исходы ССЗ, однако до их завершения вопрос об эффективности его применения в постгоспитальном периоде после ОКС остается открытым. По нашим результатам, при одногодичном наблюдении гиполипидемический эффект инклисирана и моноклональных антител (алирокумаб, эволокумаб) у переживших ОКС пациентов был сопоставимым, однако данный факт требует уточнения в ходе дальнейших исследований.

Заключение

- ЛЦ имеют большой потенциал для квалифицированного сопровождения ГЛТ у лиц с перенесенным ОКС и выраженной дислипидемией, позволяют обеспечить высокую степень соответствия врачебных мероприятий актуальным алгоритмам клинических рекомендаций.

- ГЛТ в условиях ЛЦ отличалась более ранним и частым использованием комбинированного лечения у переживших ОКС пациентов, в т.ч. с приемом ингибиторов PCSK9. При этом решение о начале PCSK9-таргетной терапии в случае недостижения целей ГЛТ другими средствами принималось в среднем в 2,2 раза быстрее, чем в рутинной поликлинической практике.

- ГЛТ в условиях ЛЦ показала высокую эффективность, обеспечив выраженное и быстрое снижение уровня ХС ЛНП в динамике, а также улучшение прогноза при полуторагодичном наблюдении за пережившими ОКС пациентами (особенно в отношении повторных госпитализаций, которые возникали в 5,8 раз реже).

- Применение PCSK9-таргетной терапии после перенесенного ОКС ассоциировалось с тенденцией к уменьшению частоты повторных госпитализаций. При этом чем раньше стартовало лечение ингибиторами PCSK9, тем меньше была потребность в повторных госпитализациях в дальнейшем.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

Список литературы

1. Аверков О.В., Арутюнян Г.К., Дупляков Д.В. и др. Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2025; 30(5):6319. doi:10.15829/1560-4071-2025-6319. EDN: CXJUIB.

2. Усова Е.И., Малишевский Л.М., Алиева А.С. и др. Анализ предикторов риска развития повторных острых сердечно-¬сосудистых событий у пациентов с острым коронарным синдромом. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5881. doi:10.15829/1560-4071-2024-5881. EDN: WVVZKR.

3. Берштейн Л.Л., Лунина М.Д., Евдокимов Д.С. и др. Факторы риска повторных сердечно--сосудистых событий после неосложненного острого коронарного синдрома. Атеросклероз и Дислипидемии. 2024;57(4):47-59. doi:10.34687/2219-8202.JAD.2024.04.0006.

4. Ежов М.В., Лазарева Н.В., Сагайдак О.В. и др. Частота нарушений липидного обмена и применение статинов при остром коронарном синдроме (по данным федерального регистра острого коронарного синдрома). Атеросклероз и Дислипидемии. 2018;30(1):47-57.

5. Резолюция Национального научного совета экспертов. Актуальные вопросы интенсификации гиполипидемической терапии. Атеросклероз и Дислипидемии. 2022;46(1):64-70.

6. Zhang J, He L. Relationship between small dense lowdensity lipoprotein and cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention. BMC Cardiovasc Disord. 2021;21(1):169. doi:10.1186/s12872-021-01979-7.

7. Zhong Z, Hou J, Zhang Q, et al. Assessment of the LDL-C/HDL-C ratio as a predictor of one year clinical outcomes in patients with acute coronary syndromes after percutaneous coronary intervention and drug-eluting stent implantation. Lipids Health Dis. 2019;18(1):40. doi:10.1186/s12944-019-0979-6.

8. Ежов М.В., Кухарчук В.В., Сергиенко И.В. и др. Нарушения липидного обмена. Клинические рекомендации 2023. Российский кардиологический журнал. 2023;28(5):5471. doi:10.15829/1560-4071-2023-5471.

9. Ежов М.В., Чубыкина У.В., Дмитриев В.А. Трудности достижения целевых уровней холестерина липопротеидов низкой плотности у пациентов с атеросклеротическими сердечно--сосудистыми заболеваниями в условиях реальной клинической практики. Атеросклероз и Дислипидемии. 2023;53(4):27-34. doi:10.34687/22198202.JAD.2023.04.0003.

10. Друк И.В., Кореннова О.Ю., Юхина Ю.Е. и др. Гипоответ на терапию статинами среди пациентов, перенесших острый коронарный синдром: распространенность, влияние на развитие сердечной недостаточности в краткосрочном наблюдении. Российский кардиологический журнал. 2022;27(10):5001. doi:10.15829/1560-4071-2022-5001.

11. Щинова А.М., Потехина А.В., Долгушева Ю.A. и др. Приверженность к терапии после перенесенного инфаркта миокарда и методы ее улучшения. Атеросклероз и Дислипидемии. 2022;48(3):5-13. doi:10.34687/2219-8202.JAD.2022.03.0001.

12. Мурадова Ф.Н., Некрасов А.А., Тимощенко Е.С. и др. Оптимизация системы лекарственного обеспечения как способ улучшить прогноз пациента после перенесенного острого коронарного синдрома. Медицинский альманах. 2024;3(80):73-82.

13. Усова Е.И., Ионов М.В., Алиева А.С. и др. Интегрированное решение для пациентов очень высокого сердечно-¬сосудистого риска. Окончательные результаты. Российский кардиологический журнал. 2023;28(2):5358. doi:10.15829/1560-4071-2023-5358.

14. Астракова (Бенимецкая) К.С., Михеенко И.Л., Уранов А.Е. и др. Влияние сервиса поддержки принятия врачебных решений на соблюдение клинических рекомендаций и достижение целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности у пациентов с риском развития сердечно-¬сосудистых осложнений (Исследование SuccESS). Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 2024;20(6):625-36. doi:10.20996/18196446-2024-3138. EDN: BWLQBK.

15. Ежов М.В., Барбараш О.Л., Воевода М.И. и др. Организация работы липидных центров в Российской Федерации — новые возможности. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4489. doi:10.15829/1560-4071-2021-4489.

16. Некрасов А.А., Тимощенко Е.С., Некрасова Т.А. и др. Возможности применения различных режимов введения эволокумаба в реальной клинической практике по опыту областного липидного центра ГКД и РЦ ГКБ № 5 Нижнего Новгорода. Атеросклероз и дислипидемии. 2021;44(3):45-52. doi:10.34687/2219-8202.JAD.2021.03.0005.

17. Алиева А.С., Реутова О.В., Павлюк Е.И. и др. Реализованные модели и перспективы управления нарушениями липидного обмена. Концепция центров по редким заболеваниям в липидологии. Российский кардиологический журнал. 2021;26(6):4538. doi:10.15829/1560-4071-2021-4538.

18. Олейников В.Э., Салямова Л.И., Чернова А.А. и др. Комбинированная гиполипидемическая терапия, включая эзетимиб, у больных в постинфарктном периоде. Российский кардиологический журнал. 2024;29(4):5800. doi:10.15829/1560-40712024-5800. EDN: OXVMLI.

19. Сергиенко И.В., Ежов M.B., Гуревич В.С. и др. Сравнительная эффективность и безопасность монотерапии статинами и их комбинации с эзетимибом (Результаты российского ретроспективного наблюдательного исследования УНИСОН). Атеросклероз и Дислипидемии. 2022;49(4):25-38. doi:10.34687/22198202.JAD.2022.04.0003.

20. Зырянов С.К., Бутранова О.И. Новые возможности снижения уровня холестерина липопротеидов низкой плотности: сравнительные характеристики PCSK9 таргетной терапии. Российский кардиологический журнал. 2022;27(11):5271. doi:10.15829/1560-4071-2022-5271.

21. Сапина А.И., Варламова Ю.Ю., Папырина М.Г. и др. Результаты исследования эффективности гиполипидемической терапии с применением инклисирана у пациентов с атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями в московском здравоохранении. Российский кардиологический журнал. 2024;29(6):5943. doi:10.15829/1560-4071-2024-5943. EDN: SIYQHR.

Об авторах

А А НекрасовРоссия

Д.м.н., доцент, заведующий кафедрой факультетской терапии

Нижний Новгород

Е С Тимощенко

Россия

К.м.н., врач-кардиолог, заведующая областным кардиологическим диспансером

Нижний Новгород

Ф Н Мурадова

Россия

Аспирант кафедры факультетской терапии

Нижний Новгород

Н Э Звартау

Россия

К.м.н., заместитель генерального директора по работе с регионами, доцент кафедры факультетской терапии с клиникой Института медицинского образования

Санкт-Петербург

А С Алиева

Россия

Врач-кардиолог, к.м.н., зав. НИЛ нарушений липидного обмена и атеросклероза НЦМУ "Центр персонализированной медицины", руководитель Центра Атеросклероза и нарушений липидного обмена

Санкт-Петербург

Т А Некрасова

Россия

Д.м.н., доцент, профессор кафедры эндокринологии и внутренних болезней

Нижний Новгород

А А Моделкина

Россия

Студент

Нижний Новгород

А С Щеткина

Россия

Студент

Нижний Новгород

Е С Кузякина

Россия

Ассистент кафедры факультетской терапии

Нижний Новгород

Дополнительные файлы

- Неэффективная гиполипидемическая терапия является значимым предиктором неблагоприятных исходов у больных, переживших острый коронарный синдром (ОКС).

- Липидный центр имеет потенциал базового учреждения для проведения гиполипидемической терапии после ОКС.

- Гиполипидемическая терапия в условиях липидного центра характеризовалась более ранним и частым использованием комбинированного лечения, в т.ч. с ингибиторами PCSK9, высокой степенью соответствия актуальным алгоритмам клинических рекомендаций.

Рецензия

Для цитирования:

Некрасов А.А., Тимощенко Е.С., Мурадова Ф.Н., Звартау Н.Э., Алиева А.С., Некрасова Т.А., Моделкина А.А., Щеткина А.С., Кузякина Е.С. Возможности гиполипидемической терапии у больных с перенесенным острым коронарным синдромом и выраженной дислипидемией: эффективность в условиях липидного центра, влияние на прогноз. Российский кардиологический журнал. 2025;30(9):6316. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6316. EDN: NVLEGV

For citation:

Nekrasov A.A., Timoshchenko E.S., Muradova F.N., Zvartau N.E., Aliyeva A.S., Nekrasova T.A., Modelkina A.A., Shchetkina A.S., Kuzyakina E.S. Potential of lipid-lowering therapy in patients with acute coronary syndrome and severe dyslipidemia: effectiveness within lipid center, impact on prognosis. Russian Journal of Cardiology. 2025;30(9):6316. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2025-6316. EDN: NVLEGV