Перейти к:

Количественная компьютерно-томографическая коронарография у пациентов с острым инфарктом миокарда: ассоциация с кардиоспецифическими биомаркерами

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6101

EDN: DAMFTZ

Аннотация

Цель. Изучить количественные показатели коронарного атеросклероза (КАС), по данным мультиспиральной компьютерно-томографической коронарографии (МСКТ-КГ), и выявить их ассоциацию с уровнем кардиоспецифических биомаркеров (КСБ) у пациентов с острым инфарктом миокарда (ОИМ).

Материал и методы. В исследование были включены пациенты с впервые диагностированным ОИМ. В зависимости от стенозирования коронарных артерий (КА), были сформированы две группы: 1) с обструктивным поражением КА ≥50% (MICAD); 2) с необструктивным поражением КА <50% (MINOCA). Всем пациентам определяли уровни КСБ и провели МСКТ-КГ.

Результаты. В исследование включен 31 пациент: группу MINOCA составили 10 пациентов (5 мужчин, возраст 68 (57; 79) лет), группу MICAD — 21 пациент (13 мужчин, возраст 62 (56; 68) лет). При анализе уровней КСБ отмечалось статистически значимое повышение уровней сердечного тропонина I (сТнI) на 4-е (р=0,04) и на 7-е сутки (р=0,0009) у пациентов MICAD. Выявлено статистически значимое преобладание объема (p=0,01) и бремени (p=0,004) атеросклеротических бляшек (АСБ) низкой плотности в группе MICAD, по сравнению с MINOCA. Кроме того, у пациентов MICAD были статистически значимо повышены значения общей атеросклеротической нагрузки (р=0,01) и общего бремени мягкотканного компонента АСБ (р=0,04). Выявлена статистически значимая корреляция объема АСБ низкой плотности с сТнI на 7-е сутки (ρ=0,52, р<0,05) и бремени АСБ низкой плотности с сТнI на 7-е сутки (ρ=0,43, р<0,05).

Заключение. Мягкотканный компонент АСБ, по данным МСКТ-КГ, ассоциирован с тяжестью КАС и повреждением сердечной мышцы у пациентов с ОИМ. Бремя мягкотканного компонента — предиктор более выраженного повреждения миокарда, по данным КСБ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дашеева А.С., Воробьева Д.А., Суслова Т.Е., Мальцева А.Н., Мочула А.В., Рябов В.В., Мочула О.В., Завадовский К.В. Количественная компьютерно-томографическая коронарография у пациентов с острым инфарктом миокарда: ассоциация с кардиоспецифическими биомаркерами. Российский кардиологический журнал. 2024;29(12):6101. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6101. EDN: DAMFTZ

For citation:

Dasheeva A.S., Vorobyeva D.A., Suslova T.E., Maltseva A.N., Mochula A.V., Ryabov V.V., Mochula O.V., Zavadovsky K.V. Quantitative computed tomography coronary angiography in patients with acute myocardial infarction: association with cardiac biomarkers. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(12):6101. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6101. EDN: DAMFTZ

Лидирующая позиция в глобальной структуре заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний принадлежит ишемической болезни сердца (ИБС) [1]. В Российской Федерации за 2022г общая заболеваемость ИБС среди всех сердечно-сосудистых заболеваний составила 19,8%, а смертность — 54,2% 1. Наиболее тяжелой формой ИБС является острый инфаркт миокарда (ОИМ), который оказывает существенное влияние на здоровье населения, ежегодно унося жизни миллионов человек [2].

Патоморфологическую основу ИБС составляет коронарный атеросклероз (КАС), оценка которого основана на современных методах инвазивной и неинвазивной визуализации [3]. В настоящее время мультиспиральная компьютерно-томографическая коронарография (МСКТ-КГ) остается единственной неинвазивной диагностической технологией, позволяющей оценить распространённость атеросклероза по всему коронарному руслу [4]. Данный метод обладает наибольшей чувствительностью в выявлении анатомически (97%) и функционально (93%) значимых стенозов коронарных артерий (КА) при использовании инвазивной коронароангиографии (иКАГ) и фракционного резерва кровотока в качестве золотых стандартов, соответственно [5].

В исследованиях последнего времени активно обсуждается диагностическая и прогностическая значимость количественного определения объема компонентов атеросклеротической бляшки (АСБ), а также атеросклеротической нагрузки — бремени КАС, по данным МСКТ-КГ. В частности, была показана высокая эффективность количественного анализа КАС в диагностике атеросклеротической нагрузки в сравнении с имеющимися стандартизированными методами (визуальная оценка, индекс коронарного кальциноза (КК), интегральной оценкой стенозированных сегментов (segment involvement score, SIS), CAD-RADS) [6]. Кроме того, количественные показатели КАС, преимущественно объем АСБ, анализируемые с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировали важное значение в прогнозе 10-летнего риска неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (НССС) у пациентов с подозрением на ИБС в сравнении с клиническими факторами риска, визуальной оценкой МСКТ-КГ и индексом КК [7].

Значительную роль в диагностике и прогнозе ИБС отводят кардиоспецифическим биохимическим маркерам (КСБ). При подозрении на острый коронарный синдром (ОКС) пациентам рекомендуется определение уровня сердечных тропонинов I (сТнI) или T в крови [3]. Было установлено, что более чем трёхкратное превышение верхней границы нормы для сердечных тропонинов, а также сердечной фракции креатинфосфокиназы (КФК-МВ) связано с высоким риском НССС и смертностью от всех причин [8].

Фенотипирование пациентов с ИБС по данным МСКТ-КГ, в т. ч. по количественным характеристикам КАС, в ассоциации с тяжестью повреждения миокарда, по данным КСБ, может открывать новые возможности более ранней и точной оценки рисков и прогноза НССС. При этом исследований подобных взаимосвязей в литературе не представлено.

Целью исследования являлось изучение количественных показателей КАС, по данным МСКТ-КГ, и выявление их ассоциаций с уровнем КСБ у пациентов с ОИМ.

Материал и методы

Пациенты и дизайн исследования. В ретроспективное исследование были включены пациенты, госпитализированные в 2018-2020гг с впервые диагностированным ОИМ. Критериями включения являлись: возраст ≥18 лет; подтвержденный ОИМ на основании критериев, приведенных в четвертом универсальном определении ИМ [9]; иКАГ в течение 24 ч от начала симптомов; высокий или средний сердечно-сосудистый риск по шкале GRACE, синусовый ритм на электрокардиограмме (ЭКГ). Критерии исключения: гемодинамическая нестабильность (систолическое артериальное давление пациента на момент поступления <90 мм рт.ст. или >90 мм рт.ст., но требующее болюсной инфузии/трансфузии и/или инотропных препаратов и/или значение дефицита оснований при поступлении >6 ммоль/л и/или шоковый индекс >1 и/или необходимость в трансфузии не менее 4-6 доз эритроцитарной взвеси в первые 24 ч [10]); воспалительные заболевания миокарда, болезни накопления; наличие врожденной или приобретенной клапанной патологии; персистирующая или хроническая формы фибрилляции или трепетания предсердий; реваскуляризация миокарда в анамнезе; выраженная почечная недостаточность (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2); наличие электрокардиостимулятора; клаустрофобия. На основании данных иКАГ были сформированы две группы пациентов: 1) с обструктивным поражением КА (стеноз ≥50% в одной и более КА — MICAD); 2) с необструктивным поражением КА (стеноз КА <50% — MINOCA).

В рамках научного протокола, всем пациентам с ОИМ в течение 1 нед. после иКАГ определяли уровни КСБ и проводили МСКТ-КГ. В дальнейшем оценивали количественные характеристики КАС по данным МСКТ-КГ, а также их ассоциации с уровнем КСБ у пациентов исследуемых групп.

Проведенное исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice), принципами Хельсинкской декларации и одобрено локальным комитетом по биомедицинской этике (протокол № 164 от 23 ноября 2017г — набор пациентов и протокол № 258 от 10 января 2024г — разрешение на ретроспективный анализ пациентов). До включения в исследование у всех участников было получено письменное информированное согласие.

КСБ. В сыворотке крови у всех пациентов определяли уровень КСБ (сТнI, КФК-МВ) на 4-е и 7-е сут. от момента поступления на анализаторе Immunoassay Systems Access (Beckman Coulter, США). За верхнюю границу нормы условно принимали 99-й перцентиль от верхнего референсного уровня.

иКАГ. Всем пациентам была выполнена иКАГ по стандартному протоколу с использованием аппарата Axiom Artis Interventional Lab (Siemens, Германия). Стенозы КА были количественно оценены с помощью специального программного обеспечения двумя опытными специалистами. Стеноз ≥50% в крупных эпикардиальных КА и стволе левой КА считался значимым. Степень перфузии оценивали по шкале TIMI (тромболизис при инфаркте миокарда).

МСКТ-КГ. Перед исследованием всем пациентам измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление. Все исследования выполняли на компьютерном томографе Discovery NM/CT 570с с 64-рядным детектором (GE Healthcare, США).

Для проведения МСКТ-КГ у всех пациентов применяли контрастный препарат Ультравист 370 (Байер, Германия) в объеме 80-90 мл и скоростью введения 5 мл/с. Сканирование включало область от уровня бифуркации трахеи до диафрагмы с задержкой дыхания (6-8 с). При ЧСС ≤60 уд./мин выполняли проспективную ЭКГ-синхронизацию (лучевая нагрузка от 1,5 до 3 мЗв), при ЧСС >60 уд./мин — ретроспективную ЭКГ-синхронизацию (от 15 до 19 мЗв). При ЧСС ≥65 уд./мин проводили внутривенную инъекцию препаратом метопролол в дозах 1-10 мг с целью снижения ЧСС.

Далее все изображения МСКТ-КГ реконструировали в 75% фазе сердечного цикла с толщиной среза 0,625 мм и межсрезовым интервалом 0,625 мм. При наличии артефактов ритма, изображения, полученные с ретроспективной ЭКГ-синхронизацией, дополнительно реконструировали в других фазах сердечного цикла. Готовые реконструированные изображения переносили на станцию постпроцессинговой обработки AdvantageWorkstations VolumeShare 7 (GE Healthcare, США).

Количественный анализ КАС. Для анализа КАС использовали сегменты без значительных артефактов. В каждом сегменте коронарного русла измеряли степень стеноза на аксиальных изображениях, многоплоскостных реконструкциях и оценивали с помощью программного обеспечения CardIQ Xpress 2.0 Reveal (GE Healthcare, США).

Количественные характеристики КАС анализировали в программе PlaqID в CardIQ Xpress 2.0. Для каждой КА с диаметром ≥1,5 мм выполнялось автоматическое разграничение просвета до границ стенки сосуда, а также границы стенки сосуда до границ перикоронарной жировой ткани, с последующей ручной корректировкой при необходимости. За проксимальную границу принимали устье КА, за дистальную — диаметр КА <1,5 мм.

На основании рентгеновской плотности были рассчитаны объемы различных компонентов АСБ (низкоплотностный (от -30 до 30 единиц Хаунсфилда (HU)), фиброзно-жировой (31-350 HU), кальцинированный (>350 HU)): общий объем АСБ (TPV), объем АСБ низкой плотности (TPV-ST), объем фиброзно-жировых АСБ, общий объем мягкотканных АСБ (TPV-NC), объем кальцинированных АСБ [11] и объем просвета артерии. Также были рассчитаны показатели атеросклеротической нагрузки — бремени АСБ, которое определяли как отношение объемов АСБ к объему сосуда × 100%: общее бремя АСБ (TPB), бремя АСБ низкой плотности (TPB-ST), бремя фиброзно-жировых АСБ, общее бремя мягкотканных АСБ (TPB-NC), бремя кальцинированных АСБ [4]. TPV-NC и TPB-NC высчитывали путем суммирования показателей для низкоплотного и фиброзно-жирового компонентов.

Статистический анализ. Статистическую обработку результатов проводили в программе STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc, США). Выборочные значения оценивали на предмет нормальности распределения с помощью теста Шапиро-Уилка. Выборки, описывающие количественные показатели, представляли в виде медианы (Ме) и межквартильного интервала (Q25%; Q75%). Качественные данные представляли абсолютными и относительными частотами. Анализ статистической значимости межгрупповых различий проводили при помощи непараметрических критериев Краскела-Уоллиса и Манна-Уитни. Статистическую значимость различий категориальных признаков оценивали по точному критерию Фишера. Для анализа корреляционных связей категориальных и количественных показателей использовали коэффициент корреляции Спирмена. Статистически значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты

В исследование был включен 31 пациент: MICAD — 21 пациент, MINOCA — 10 пациентов.

Подробная клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1. Среди пациентов MICAD выявлено статистически значимое преобладание мужчин (p=0,03), частоты ОИМ с подъемом сегмента ST (р=0,03), количества тромболизиса (р=0,01), TIMI 2 (p=0,0075) и чрескожного коронарного вмешательства (p=0,0001).

По результатам иКАГ 10 (32%) пациентов с ОИМ имели необструктивное поражение КА и 21 (68%) обструктивное поражение КА. Среди пациентов MICAD было выявлено 14 (45%) пациентов с однососудистым поражением КА, 6 (19%) и 1 (3%) с поражением двух и трех сосудов, соответственно. 14 (45%) пациентов имели стеноз ≥50% в передней нисходящей артерии (ПНА), 4 (13%) — в огибающей артерии (ОА) и 11 (35%) — в правой КА (ПКА). Всего было проанализировано 93 сосуда, среди которых обструктивное поражение было диагностировано в 29 (31%) артериях: ПНА — 14 (15%), ОА — 4 (4%), ПКА — 11 (12%). В стволе левой КА обструктивных поражений не выявлено. ИМ чаще всего был связан с ПНА — 12 (38%) случаев, а также с ПКА и ОА в 8 (25%) и 1 (3%) случаях, соответственно. 16 (52%) пациентам из группы MICAD было выполнено чрескожное коронарное вмешательство с лекарственным стентированием инфарктсвязанных артерий. В 3 (10%) случаях было установлено два стента. В 13 инфарктсвязанных артериях оценка потока TIMI до и после стентирования составила 3; в 5 — 0 и 3; в 1 — 0 и 2, соответственно.

Среди пациентов MINOCA у одного пациента (3%) было выявлено поражение в двух сосудах: в ОА стеноз 45%, в ПКА стеноз 45%. У остальных пациентов (29%) признаков КАС по результатам иКАГ не было выявлено.

При анализе уровней КСБ было установлено, что по сравнению с группой MINOCA, у пациентов MICAD отмечалось статистически значимое повышение уровней сТнI на 4-е (р=0,04) и 7-е сут. (р=0,0009) (табл. 2).

Результаты количественного анализа КАС по данным МСКГ-КГ представлены в таблице 3. У пациентов MICAD, по сравнению с пациентами MINOCA, было выявлено практически двукратное статистически значимое преобладание объема (p=0,01) и бремени (p=0,004) АСБ низкой плотности. При этом у пациентов MICAD были статистически значимо повышены значения общей атеросклеротической нагрузки (р=0,01) и бремени мягкотканного компонента АСБ (р=0,04). Кроме того, было установлено, что объем компонентов АСБ достоверно различался в обеих группах. Однако в группе MICAD в отличие от MINOCA, TPV-ST был статистически значимо выше, чем объем кальцинированных АСБ (табл. 4).

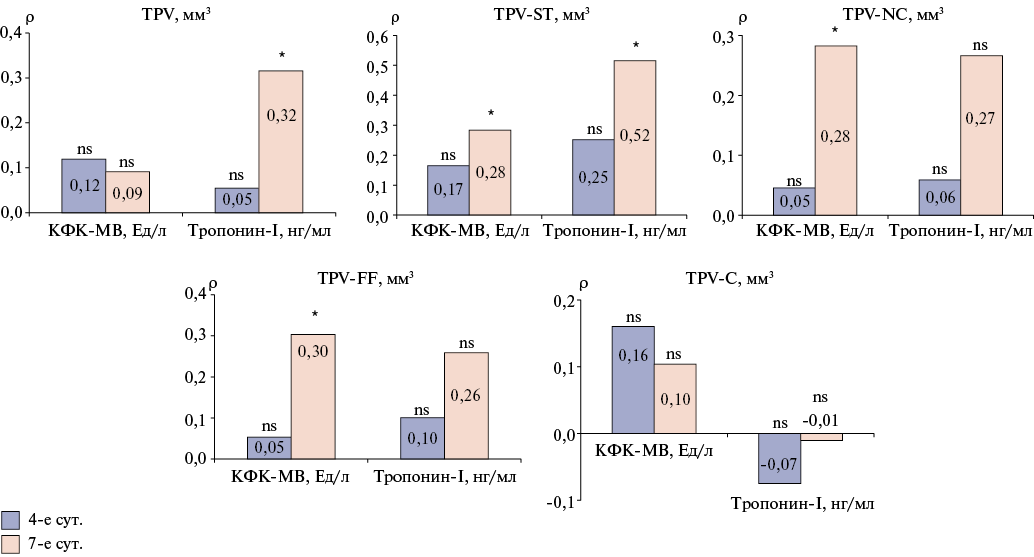

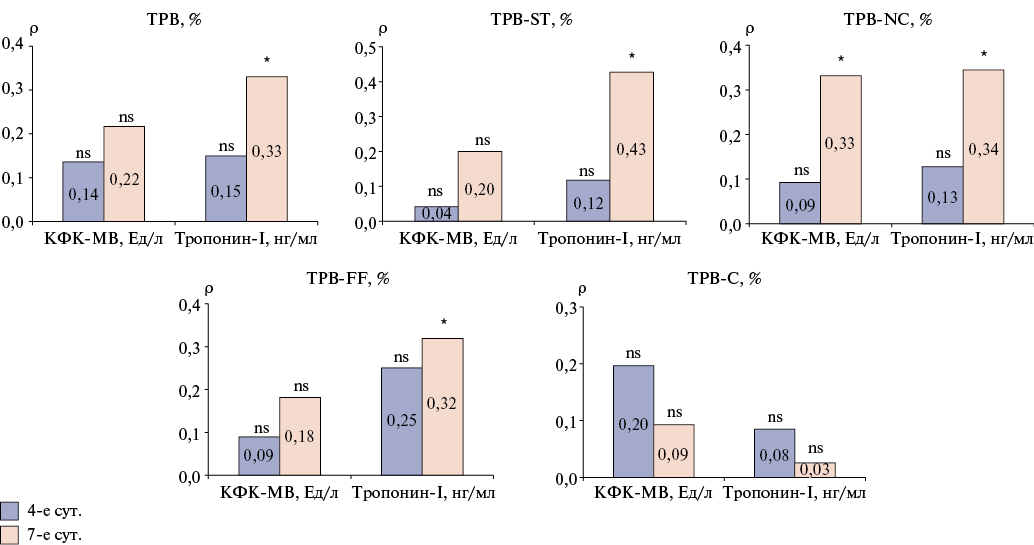

Результаты корреляционного анализа количественных характеристик КАС с уровнями КСБ на 4-е и 7-е сут. представлены на рисунках 1 и 2. Среди выявленных статистически значимых взаимосвязей отмечается единственная корреляция средней силы между TPV-ST с сТнI на 7-е сут. (ρ=0,52, р<0,05). Среди корреляций умеренной силы максимальная взаимосвязь выявлена между TPB-ST и сТнI на 7-е сут. (ρ=0,43, р<0,05).

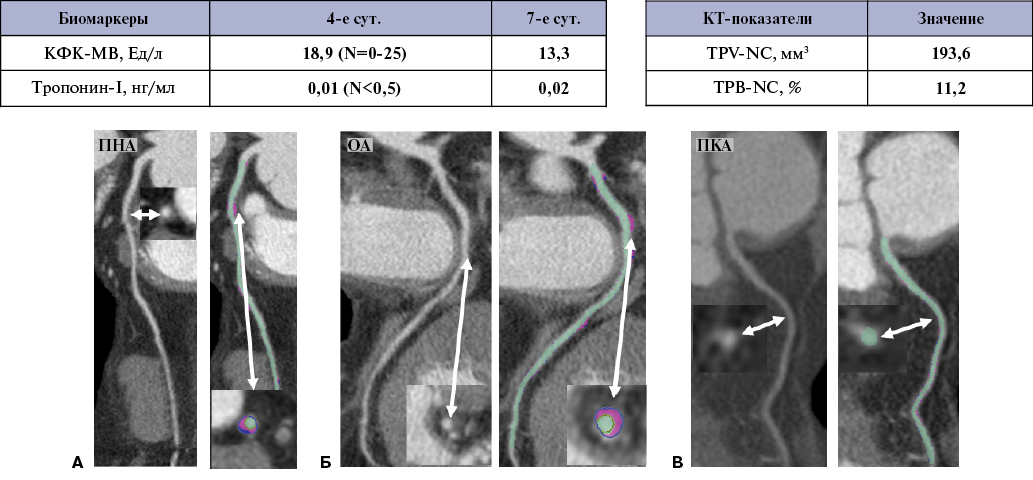

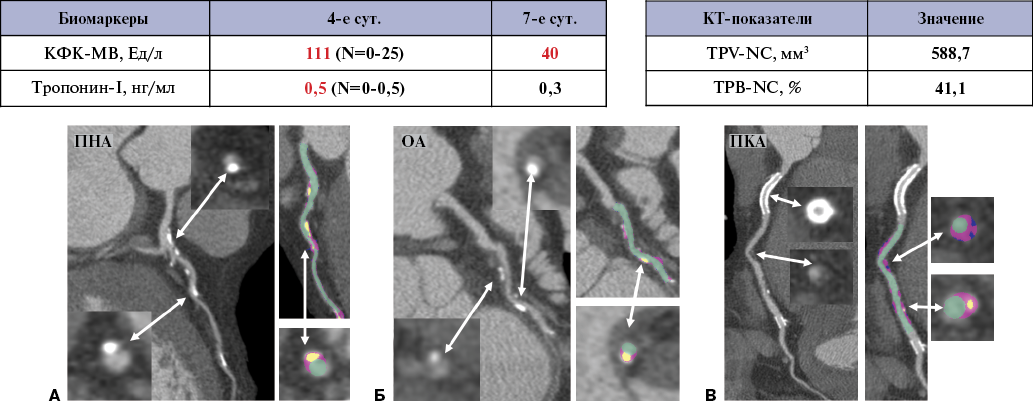

Показательные примеры количественного анализа КАС пациентов из групп MINOCA и MICAD представлены на рисунках 3 и 4.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

| Все пациенты, n=31 | MINOCA, n=10 | MICAD, n=21 | p-value |

Мужской пол, n (%) | 19 (61,3%) | 5 (50,0%) | 14 (66,6%) | 0,03 |

Возраст, Me (Q25;Q75) | 62 (56;70) | 68 (57;79) | 62 (56;68) | 0,35 |

Артериальная гипертензия, n (%) | 24 (77,4%) | 10 (100%) | 14 (66,6%) | 0,61 |

Дислипидемия, n (%) | 25 (80,6%) | 10 (100%) | 15 (71,4%) | 0,08 |

Ожирение, n (%) | 12 (38,7%) | 3 (30,0%) | 9 (42,8%) | 0,13 |

Семейный анамнез ИБС, n (%) | 18 (58,1%) | 6 (60,0%) | 12 (57,1%) | 0,64 |

Курение, n (%) | 13 (41,9%) | 3 (30,0%) | 10 (47,6%) | 0,36 |

Сахарный диабет 2 типа, n (%) | 4 (12,9%) | 0 (0%) | 4 (19,0%) | 0,06 |

Инсульт в анамнезе, n (%) | 2 (6,5) | 0 (0%) | 2 (9,5%) | 0,27 |

ОИМ с подъёмом ST, n (%) | 23 (74,2%) | 6 (60,0%) | 17 (80,9%) | 0,03 |

Риск по GRACE, Me (Q25;Q75) | 2,0 (2,0;5,0) | 2,0 (2,0;4,0) | 2,2 (2,0;5,0) | 0,60 |

Тромболизис, n (%) | 12 (38,7%) | 1 (10,0%) | 11 (52,4%) | 0,01 |

TIMI 2 flow, n (%) | 6 (19,4%) | 5 (50,0%) | 1 (4,8%) | 0,0075 |

ЧКВ, n (%) | 16 (51%) | 0 (0%) | 16 (76%) | 0,0001 |

Длительность госпитализации, дни | 11±2 | 11±2 | 11±2 | 0,9 |

Примечание: p-value — уровень статистической значимости, Q25; Q75 — межквартильный размах.

Сокращения: ИБС — ишемическая болезнь сердца, ОИМ — острый инфаркт миокарда, ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство, GRACE — Глобальный регистр острых коронарных событий, MICAD — пациенты с обструктивным поражением коронарных артерий >50%, MINOCA — пациенты с необструктивным поражением коронарных артерий <50%, TIMI — тромболизис при инфаркте миокарда.

Таблица 2

Уровни КСБ

Все пациенты, n=31 | MINOCA, n=10 | MICAD, n=21 | p-value | |

сТнI на 4 сут., нг/мл | 0,7 (0,3;3,0) | 0,4 (0,04;0,9) | 1,4 (0,5;3,7) | 0,04 |

сТнI на 7 сут., нг/мл | 0,2 (0,1;0,6) | 0,06 (0,01;0,2) | 0,3 (0,2;0,7) | 0,0009 |

КФК-МВ на 4 сут., Ед/л | 22,6 (17,0;44,8) | 19,8 (14,5;28,0) | 94,4 (53,1;213) | 0,15 |

КФК-МВ на 7 сут., Ед/л | 16,8 (13,8;21,1) | 16,9 (15,8;20,5) | 24,2 (18,0;53,0) | 0,69 |

Примечание: все данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q25;Q75), n — количество пациентов, p-value — уровень статистической значимости. Лабораторный референсный уровень: cTnI ≤0,04 нг/мл, КФК-МВ =0-25 Ед/л).

Сокращения: КФК-МВ — сердечная фракция креатинфосфокиназы, сТнI — высокочувствительный сердечный тропонин I, MICAD — пациенты с обструктивным поражением коронарных артерий >50%, MINOCA — пациенты с необструктивным поражением коронарных артерий <50%.

Таблица 3

Количественные характеристики КАС

| Все пациенты, n=31 | MINOCA, n=10 | MICAD, n=21 | p-value |

TPV, мм3 | 198,6 (51,9;361,2) | 240 (198;459) | 336 (211;537) | 0,15 |

TPV-ST, мм3 | 10,3 (0,1;26,3) | 13 (9,6;16,4) | 24,3 (10;54) | 0,01 |

TPV-FF, мм3 | 161,8 (34,3;326,5) | 224 (169;430) | 265 (161;467) | 0,6 |

TPV-NC, мм3 | 171,8 (28,1;357,9) | 236,7 (191;436) | 328 (166;502) | 0,6 |

TPV-C, мм3 | 7,2 (0;25,9) | 7,8 (3,7;25,1) | 17,4 (2,1;45,3) | 0,19 |

TPB, % | 11,0 (3,1;15,9) | 11,9 (11;14) | 18,8 (12;27) | 0,01 |

TPB-ST, % | 0,6 (0,01;1,6) | 0,6 (0,4;1) | 1,6 (0,9;3,8) | 0,004 |

TPB-FF, % | 9,5 (1,9;13,5) | 10,4 (9,4;13,4) | 14,6 (9,4;20,8) | 0,08 |

TPB-NC, % | 11,4 (2,2;21,2) | 12,6 (12;16) | 23 (11;37) | 0,04 |

TPB-C, % | 0,3 (0;1,3) | 0,4 (0,1;0,9) | 0,9 (0;1,5) | 0,29 |

Примечание: все данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q25;Q75).

Сокращения: MICAD — пациенты с обструктивным поражением коронарных артерий >50%, MINOCA — пациенты с необструктивным поражением коронарных артерий <50%, TPB — общее бремя бляшек, TPB-C — бремя кальцинированных бляшек, TPB-FF — бремя фиброзно-жировых бляшек, TPB-NC — общее бремя мягкотканных бляшек, TPB-ST — бремя бляшек низкой плотности, TPV — общий объем бляшек, TPV-C — объем кальцинированных бляшек, TPV-FF — объем фиброзно-жировых бляшек, TPV-NC — общий объем мягкотканных бляшек, TPV-ST — объем бляшек низкой плотности.

Таблица 4

Сравнение компонентов АСБ

Компоненты Группы | TPV-ST, мм3 | TPV-FF, мм3 | TPV-C, мм3 | p-value* | p-value** | p-value** | p-value** |

MINOCA, n=10 | 13 (9,6;16,4) | 224 (169;430) | 7,8 (3,7;25,1) | <0,001 | <0,001 | ns | <0,001 |

MICAD, n=21 | 24,3 (10;54) | 265 (161;467) | 17,4 (2,1;45,3) | <0,001 | <0,001 | 0,03 | <0,001 |

Примечание: все данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q25;Q75), n — количество пациентов, ns — статистически не значимо, p-value* — уровень статистической значимости по критерию Kruskal-Wallis для 3 и более независимых выборок, p-value** — уровень статистической значимости по критерию Mann-Whitney для 2 независимых выборок.

Сокращения: MICAD — пациенты с обструктивным поражением коронарных артерий >50%, MINOCA — пациенты с необструктивным поражением коронарных артерий <50%, TPV-C — объем кальцинированных бляшек, TPV-FF — объем фиброзно-жировых бляшек, TPV-ST — объем бляшек низкой плотности.

Рис. 1. Результаты корреляционного анализа объема АСБ и уровня КСБ.

Примечание: * — статистически значимая корреляция (p<0,05), ρ — коэффициент корреляции Спирмена.

Сокращения: КФК-МВ — сердечная фракция креатинфосфокиназы, ns — not significant (отсутствие статистически значимой корреляции), TPV — общий объем бляшки, TPV-C — объем кальцинированных бляшек, TPV-FF — объем фиброзно-жировых бляшек, TPV-NC — общий объем мягкотканных бляшек, TPV-ST — объем бляшек низкой плотности.

Рис. 2. Результаты корреляционного анализа бремени АСБ и уровня КСБ.

Примечание: * — статистически значимая корреляция (p<0,05), ρ — коэффициент корреляции Спирмена.

Сокращения: КФК-МВ — сердечная фракция креатинфосфокиназы, ns — статистически незначимая корреляция, TPB — общее бремя бляшек, TPB-C — бремя кальцинированных бляшек, TPB-FF — бремя фиброзно-жировых бляшек, TPB-NC — общее бремя мягкотканных бляшек, TPB-ST — бремя бляшек низкой плотности.

Рис. 3. Клинический пример пациента MINOCA.

Примечание: пациент К., 57 лет, мужчина. МСКТ-КГ (А-В): мягкотканный компонент АСБ (низкоплотностный и фиброзно-жировой) в проксимальном сегменте ПНА, стеноз 35%; в проксимальном сегменте ОА, стеноз 30%. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: КФК-МВ — сердечная фракция креатинфосфокиназы, ОА — огибающая артерия, ПКА — правая коронарная артерия, ПНА — передняя нисходящая артерия, TPB-NC — общее бремя мягкотканных бляшек, TPV-NC — общий объем мягкотканных бляшек.

Рис. 4. Клинический пример пациента MICAD.

Примечание: пациент К., 69 лет, мужчина. МСКТ-КГ (А-В): мягкотканный (низкоплотностный) и кальцинированный компоненты АСБ на всем протяжении ПНА с максимальным стенозом 40%; мягкотканный (низкоплотностный) и кальцинированный компоненты АСБ в ОА с максимальным стенозом 45%; мягкотканный (низкоплотностный и фиброзно-жировой) и кальцинированный компоненты АСБ в среднем и дистальном сегментах ПНА с максимальным стенозом 65%. Цветное изображение доступно в электронной версии журнала.

Сокращения: КФК-МВ — сердечная фракция креатинфосфокиназы, ОА — огибающая артерия, ПКА — правая коронарная артерия, ПНА — передняя нисходящая артерия, TPB-NC — общее бремя мягкотканных бляшек, TPV-NC — общий объем мягкотканных бляшек.

Обсуждение

В данной работе было установлено, что количественные характеристики КАС у пациентов с ОИМ на фоне обструктивного поражения КА, по данным МСКТ-КГ, преобладают над таковыми значениями у пациентов с ОИМ без обструктивного КАС. При этом КАС выражен преимущественно за счет мягкотканного компонента, в частности за счет TPV-ST и TPB-ST. Кроме того, выявлена статистически значимая положительная связь количественных характеристик КАС с уровнем cTнI.

Современные исследования количественных характеристик КАС у пациентов с ИБС направлены на изучение их диагностической значимости и прогностической ценности в аспекте развития НССС. В исследовании Meah MN, et al. у пациентов с подозрением на ОКС бремя мягкотканного компонента КАС было основным предиктором смерти или ИМ в течение 1 года [12]. В post hoc анализе исследования SCOT-HEART у пациентов с необструктивным поражением КА бремя мягкотканного компонента АСБ >4% являлось сильным независимым предиктором фатального или нефатального ОИМ [13]. В работе Семеновой А. А. и др. у пациентов с ОИМ было выявлено большое количество мягкотканных и комбинированных АСБ, характеризующихся высокими показателями бремени и протяженности с относительно низкими значениями минимальной и средней рентгеновской плотности АСБ [14]. Наши данные подтверждают концепцию о том, что мягкотканный компонент бляшек в наибольшей степени взаимосвязан с тяжестью КАС, а также впервые демонстрируют взаимосвязь данного показателя с уровнем повреждения сердечной мышцы, по данным КСБ, у пациентов с ОИМ.

Наши результаты согласуются с исследованиями, в которых данные МСКТ-КГ и их ассоциация с уровнем КСБ были проанализированы у пациентов с подозрением и установленным диагнозом стабильной ИБС, а также с ОКС и исключенным ОИМ. В исследовании Ferencik M, et al. концентрация cTn была связана с наличием и тяжестью ИБС (АСБ высокого риска, стеноз, СAD-RADS, SIS), преимущественно в группе со стабильной ИБС на фоне необструктивного КАС [15]. Изучение ассоциации количественных характеристик КАС с уровнем КСБ у пациентов с ОКС и исключенным ОИМ, независимо от клинических факторов риска, выявило сильную связь бремени АСБ высокого риска с уровнем сTнI в пределах нормального референсного значения (≥5 нг/л — 99-й перцентиль) [16]. В нашем исследовании объем и бремя АСБ низкой плотности в наибольшей степени были ассоциированы с концентрацией сTнI >0,04 нг/мл у пациентов с ОИМ, как при обструктивном, так и необструктивном поражении КА. Полученные результаты дополняют клиническое значение бремени мягкотканного компонента КАС в ассоциации с уровнем сердечного тропонина и стратификации риска пациентов с ОКС и исключенным ОИМ.

В литературе представлены работы, изучающие ассоциации КСБ у пациентов после состоявшегося ИМ с другими модальностями. Zavadovsky KV, et al. выявили статистически значимую корреляцию стандартных количественных показателей динамической однофотонной эмиссионной томографии миокарда с уровнем cTnI у пациентов MINOCA: на 4-е сут. с пробой в покое, на 7-е сут. с нагрузочной пробой; у пациентов MICAD значимой корреляции между показателями cTnI и перфузионной сцинтиграфии миокарда не выявлено [17]. В работе Мочула А. В. и др. были установлены значимые взаимосвязи между стресс-индуцированным миокардиальным кровотоком, по данным динамической однофотонной эмиссионной томографии миокарда, и КФК через 24 ч и на 4-е сут., cTnI при поступлении и через 24 ч, а также относительным и абсолютным резервом миокардиального кровотока с cTnI при поступлении [18].

Ограничения исследования. Одним из ограничений данного исследования является небольшой объем выборки пациентов. Кроме того, имеются ограничения количественного анализа КАС. В работе применялось полуавтоматическое программное обеспечение, предполагающее оконтуривание и коррекцию границы просвета и стенки КА с участием врача-рентгенолога. Однако в большинстве последних зарубежных исследований [6, 7] программы являются автоматическими и включают искусственный интеллект. При этом наш подход не менее точный, но более времязатратный. В данной работе мы не анализировали различия по индексу КК в исследуемых группах, т. к. КТ протокол сканирования для индексации коронарного кальция не проводился пациентам с установленными стентами.

Заключение

В нашем исследовании была показана ассоциация мягкотканного компонента АСБ с тяжестью КАС и повреждением сердечной мышцы у пациентов с ОИМ. Уставлено, что бремя мягкотканного компонента является предиктором более выраженного повреждения миокарда, по данным КСБ. Полученные результаты могут быть применимы в клинической практике для более точной стратификации риска пациентов как на этапе первичной диагностики ИБС, так и после перенесенных НССС с интенсификацией медикаментозной терапии и/или применении современных инвазивных методов лечения.

Отношения и деятельность: все авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье.

1. Александрова Г. А., Ахметзянова Р. Р., Голубев Н. А. и др. Здравоохранение в России. М.: Стат.сб./Росстат, 2023. с. 179.

Список литературы

1. Vaduganathan M, Mensah GA, Turco JV, et al. The Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk: A Compass for Future Health. J Am Coll Cardiol. 2022;80(25):2361-71. doi:10.1016/j.jacc.2022.11.005.

2. Бойцов С. А., Проваторов С. И. Возможности диспансерного наблюдения в снижении смертности от ишемической болезни сердца. Терапевтический архив. 2023;95(1): 5-10. doi:10.26442/00403660.2023.01.202038.

3. Российское кардиологическое общество (РКО). Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2020. Российский кардиологический журнал. 2020;25(11):4076. doi:10.15829/1560-4071-2020-4076.

4. Williams M, Earls J, Hecht H. Quantitative assessment of atherosclerotic plaque, recent progress and current limitations. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2022;16(2):124-37. doi:10.1016/j.jcct.2021.07.001.

5. Knuuti J, Ballo H, Juarez-Orozco LE, et al. The performance of non-invasive tests to rule-in and rule-out significant coronary artery stenosis in patients with stable angina: a meta-analysis focused on post-test disease probability. Eur Heart J. 2018;39(35):3322-30. doi:10.1093/eurheartj/ehy267.

6. Khan H, Bansal K, Griffin WF, et al. Assessment of atherosclerotic plaque burden: comparison of AI-QCT versus SIS, CAC, visual and CAD-RADS stenosis categories. Int J Cardiovasc Imaging. 2024;40(6):1201-9. doi:10.1007/s10554-024-03087-x.

7. Nurmohamed NS, Bom MJ, Jukema RA, et al. AI-Guided Quantitative Plaque Staging Predicts Long-Term Cardiovascular Outcomes in Patients at Risk for Atherosclerotic CVD. JACC Cardiovasc Imaging. 2024;17(3):269-80. doi:10.1016/j.jcmg.2023.05.020.

8. Li Y, Pei H, Bulluck H, et al. Periprocedural elevated myocardial biomarkers and clinical outcomes following elective percutaneous coronary intervention: a comprehensive dose-response meta-analysis of 44,972 patients from 24 prospective studies. EuroIntervention. 2020;15(16):1444-50. doi:10.4244/EIJ-D-19-00737.

9. Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда (2018). Российский кардиологический журнал. 2019;(3):107-38. doi:10.15829/1560-4071-2019-3-107-138.

10. Coccolini F, Stahel PF, Montori G, et al. Pelvic trauma: WSES classification and guidelines. World J Emerg Surg. 2017;12(5). doi:10.1186/s13017-017-0117-6.

11. Shaw LJ, Blankstein R, Bax JJ, et al. Society of Cardiovascular Computed Tomography/ North American Society of Cardiovascular Imaging — Expert Consensus Document on Coronary CT Imaging of Atherosclerotic Plaque. J Cardiovasc Comput Tomogr. 2021;15(2):93-109. doi:10.1016/j.jcct.2020.11.002.

12. Meah MN, Tzolos E, Wang KL, et al. Plaque Burden and 1-Year Outcomes in Acute Chest Pain: Results From the Multicenter RAPID-CTCA Trial. JACC Cardiovasc Imaging. 2022;15(11):1916-25. doi:10.1016/j.jcmg.2022.04.024.

13. Williams M, Kwiecinski J, Doris M, et al. Low-Attenuation Noncalcified Plaque on Coronary Computed Tomography Angiography Predicts Myocardial Infarction: Results From the Multicenter SCOT-HEART Trial (Scottish Computed Tomography of the HEART). Circulation. 2020;141(18):1452-62. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044720.

14. Семенова А. А., Меркулова И. Н., Шария М. А. и др. Структурные особенности атеросклеротических бляшек по данным компьютерной томографии коронарных артерий и их динамика у больных с острым коронарным синдромом в ходе проспективного наблюдения. Кардиологический вестник. 2021;16(4):66-75. doi:10.17116/Cardiobulletin20211604166.

15. Ferencik M, Mayrhofer T, Bittner D, et al. Use of High-Risk Coronary Atherosclerotic Plaque Detection for Risk Stratification of Patients With Stable Chest Pain: A Secondary Analysis of the PROMISE Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. 2018;3(2):144-52. doi:10.1001/jamacardio.2017.4973.

16. Meah M, Wereski R, Bularga A, et al. Coronary low-attenuation plaque and high-sensitivity cardiac troponin. Heart. 2023;109(9):702-9. doi:10.1136/heartjnl-2022-321867.

17. Zavadovsky KV, Vorobyeva DA, Mochula OV, et al. Myocardial Blood Flow and Flow Reserve in Patients With Acute Myocardial Infarction and Obstructive and Non-Obstructive Coronary Arteries: CZT SPECT Study. Front. Nucl. Med. 2022;2:935539. doi:10.3389/fnume.2022.935539.

18. Мочула А. В., Мочула О. В., Мальцева А. Н. и др. Количественная оценка миокардиального кровотока методом динамической однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда: взаимосвязь с электрокардиографическими изменениями и биохимическими маркерами повреждения у пациентов с острым инфарктом миокарда. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2023;38(3):66-74. doi:10.29001/2073-8552-2023-39-3-66-74.

Об авторах

А. С. ДашееваРоссия

Аспирант отделения рентгеновских и томографических методов диагностики.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Д. А. Воробьева

Россия

К.м.н., м. н. с. отделения неотложной кардиологии.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Т. Е. Суслова

Россия

К.м.н., в.н.с. отделения функциональной и лабораторной диагностики.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

А. Н. Мальцева

Россия

К.м.н., м.н.с. отделения рентгеновских и томографических методов диагностики.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

А. В. Мочула

Россия

К.м.н., с.н.с. лаборатории радионуклидных методов исследования.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

В. В. Рябов

Россия

Д.м.н., и.о. зав. отделением неотложной кардиологии.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

О. В. Мочула

Россия

К.м.н., н.с. отделения рентгеновских и томографических методов диагностики.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

К. В. Завадовский

Россия

Д.м.н., зав. отделом лучевой диагностики.

Томск

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Количественный анализ коронарного атеросклероза по данным мультиспиральной компьютерно-томографической коронарографии позволяет идентифицировать наличие кальцинированного и мягкотканного компонента коронарного атеросклероза.

- Выявлена ассоциация мягкотканного компонента атеросклеротической бляшки с тяжестью коронарного атеросклероза и повреждением сердечной мышцы у пациентов с острым инфарктом миокарда.

- Бремя мягкотканного компонента является предиктором более выраженного повреждения миокарда, по данным кардиоспецифических биомаркеров.

Рецензия

Для цитирования:

Дашеева А.С., Воробьева Д.А., Суслова Т.Е., Мальцева А.Н., Мочула А.В., Рябов В.В., Мочула О.В., Завадовский К.В. Количественная компьютерно-томографическая коронарография у пациентов с острым инфарктом миокарда: ассоциация с кардиоспецифическими биомаркерами. Российский кардиологический журнал. 2024;29(12):6101. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6101. EDN: DAMFTZ

For citation:

Dasheeva A.S., Vorobyeva D.A., Suslova T.E., Maltseva A.N., Mochula A.V., Ryabov V.V., Mochula O.V., Zavadovsky K.V. Quantitative computed tomography coronary angiography in patients with acute myocardial infarction: association with cardiac biomarkers. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(12):6101. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-6101. EDN: DAMFTZ

JATS XML