Перейти к:

Продольная деформация миокарда левого желудочка у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и аритмией

https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5665

EDN: MGBUSC

Аннотация

Цель. Оценить продольную деформацию миокарда левого желудочка у па- циентов с аритмическим синдромом на фоне недифференцированной дис- плазии соединительной ткани (НДСТ).

Материал и методы. В одномоментное сравнительное исследование вклю- чены пациенты молодого возраста с аритмическим синдромом на фоне НДСТ (43 мужчины и 84 женщины, средний возраст 30,82±8,17 года (группа 1, n=127)). В группу контроля включены добровольцы с единичными фенотипи- ческими признаками НДСТ, сопоставимые по возрасту и полу: 9 мужчин и 21 женщина, средний возраст 34,13±6,87 года (группа 2, n=30). Выполнено стан- дартное клиническое обследование, 72-часовое мониторирование электро- кардиограммы, speckle-tracking эхокардиография.

Результаты. Пациенты 1 группы характеризовались более низкими пока- зателями глобальной продольной систолической деформации миокарда по сравнению с контрольной группой: -22,96% [-24,56%; -21,50%] в группе 1 vs-24,73% [-25,25%; -23,84%] в группе 2 (p=0,016). Локальное снижение про- дольной деформации миокарда (в ³2 сегментах) отмечено у 62,2% пациентов группы 1 и 13,3% пациентов группы 2 (p=0,025). В группе 1 выявлена взаимо- связь между желудочковой экстрасистолией (ЖЭС) I класса и снижением про- дольной деформации в срединном переднем (r1=0,253, p=0,004) и в апикаль- ном переднем (r1=0,253, p=0,004) сегментах; между ЖЭС V класса и ухудше- нием деформационных характеристик в базальном нижнем (r1=0,215, p=0,021) и срединном переднем (r1=0,211, p=0,023) сегментах. Кроме того, отмечена умеренная корреляция между пролапсом митрального клапана (ПМК) и сни- жением продольного систолического стрейна в базальном нижне-боковом (r1=0,405, p=0,041) и базальном переднем (r1=0,519, p=0,003) сегментах.

Заключение. Наличие локального снижения продольной систолической де- формации левого желудочка во взаимосвязи с аритмией и ПМК у пациентов с НДСТ позволяет рекомендовать speckle-tracking эхокардиографию для ранней неинвазивной оценки ремоделирования миокарда в данной когорте больных.

Ключевые слова

Для цитирования:

Логинова Е.Н., Нечаева Г.И., Дакуко А.Н., Богатырев И.В., Потапов В.В., Шарун И.В. Продольная деформация миокарда левого желудочка у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и аритмией. Российский кардиологический журнал. 2023;28(12):5665. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5665. EDN: MGBUSC

For citation:

Loginova E.N., Nechaeva G.I., Dakuko A.N., Bogatyrev I.V., Potapov V.V., Sharun I.V. Left ventricular longitudinal strain in patients with undifferentiated connective tissue disease and arrhythmia. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(12):5665. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5665. EDN: MGBUSC

Патология сердечно-сосудистой системы широко распространена при дисплазиях соединительной ткани [1-3]. Одним из наиболее частых и грозных осложнений наследственных нарушений соединительной ткани, не связанных с патологией аорты, является аритмия, в т. ч. на фоне кардиомиопатии, подтвержденной в ряде исследований результатами магнитно-р езонансной томографии сердца [3-5]. В структуре причин внезапной сердечной смерти (ВСС) у молодых лиц с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ) аритмический синдром также занимает лидирующие позиции [1]. Морфологические изменения миокарда, выявленные при аутопсии жертв ВСС аритмического генеза на фоне НДСТ, представлены периваскулярным разрастанием рыхлой соединительной ткани, что косвенно может свидетельствовать о наличии фиброза миокарда [6]. На сегодняшний день информативным исследованием, позволяющим выявить структурные изменения и фиброз в миокарде на ранней, доклинической стадии и оценить систолическую функцию левого желудочка (ЛЖ), является 2D speckle-tracking эхокардиография (STE) [7]. Немногочисленные отечественные работы свидетельствуют о снижении продольной систолической деформации (стрейна) миокарда у пациентов с НДСТ [8-10]. Зарубежных исследований, посвященных оценке миокардиального стрейна при НДСТ, нет. Таким образом, по-прежнему актуальным является поиск доступных в клинической практике диагностических подходов, позволяющих выявить структурные изменения в миокарде на фоне НДСТ, как основу развития жизнеугрожающих аритмий в этой когорте больных.

Цель исследования — оценить продольную деформацию миокарда ЛЖ у пациентов с аритмическим синдромом на фоне НДСТ.

Материал и методы

Данное исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской Декларации. До включения в исследование всеми участниками подписано Информированное согласие на участие в исследовании, протокол которого одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Протокол № 7 от 06 апреля 2022г).

В одномоментное сравнительное исследование в течение 2022г включены 127 пациентов молодого возраста с аритмическим синдромом на фоне НДСТ, наблюдавшихся амбулаторно в университетской клинике ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (группа 1, средний возраст 30,82±8,17, 84/66% женщин и 43/34% мужчин). Группу контроля составили 30 добровольцев с отдельными проявлениями НДСТ, сопоставимые по возрасту и полу (группа 2, средний возраст 34,13±6,87, 21/70% женщин и 9/30% мужчин). Критерии включения: указание на наличие аритмического синдрома в анамнезе; возраст 18-44 года; наличие признаков НДСТ с показателем прогноза течения НДСТ >17 баллов [11]; добровольное информированное согласие пациента на участие в проведении исследования. Критерии невключения: наличие дифференцированных, наследственных синдромов дисплазии соединительной ткани (синдром Марфана, Элерса-Данло и т. д.); деформации скелета в результате травматических повреждений; наличие острых или обострение хронических соматических заболеваний; наличие заболеваний, способных оказать влияние на результаты исследования (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность (в т. ч. с сохраненной фракцией выброса ЛЖ), пороки сердца, семейные формы нарушений липидного обмена, сахарный диабет, ожирение); алкоголизм, наркомания, использование лекарственных препаратов, которые могут повлиять на результат исследования (кардиотоксические, антиаритмические лекарственные средства); беременность и лактация; невыполнение пациентом протокола исследования.

Клинико-и нструментальное обследование, помимо стандартных методов (сбор жалоб, анамнеза, физикальное обследование с определением индекса массы тела и индекса Варге), включало электрокардиографию (ЭКГ) и 72-часовое мониторирование ЭКГ, трансторакальную эхокардиографию (ЭхоКГ) и диагностического порога НДСТ [11]. Кроме того, всем участникам исследования в условиях нормосистолии проведена STE с определением изменений продольной деформации миокарда ЛЖ на ультразвуковом сканере экспертного класса EPIQ 7 ELITE (Philips, Нидерланды). Во время исследования производилась запись на DVD-R диск с целью последующего просмотра и покадрового анализа параметров миокарда. Учитывалось, что продольная деформация в систолу имеет отрицательное значение и выражается в процентах от исходной длины волокна. Измерение продольной деформации миокарда проводилось в трех апикальных позициях (апикальной четырехкамерной, апикальной двухкамерной позициях и позиции длинной оси ЛЖ) согласно рекомендациям ASE [12]. Показатели глобального продольного 2D Strain были проанализированы по 18-сегментной модели (6 базальных, 6 средних и 6 апикальных сегментов). Глобальную продольную деформацию определяли путем вычисления среднего значения перечисленных параметров по 18 сегментам ЛЖ.

Результаты исследования подвергнуты обработке с использованием статистических пакетов Python: SciPy, Pandas, Pyplot и Seaborn. Данные представлены в виде среднего арифметического (M) значения и стандартного отклонения средней (SD); при отсутствии нормальности распределения указывались значения медианы (Me), нижнего и верхнего квартилей [Q1; Q3]. Статистическую значимость различий определяли с использованием параметрического критерия t Стьюдента в случае нормального распределения признака, при несоблюдении последнего — критерия Манна-Уитни. Различия считались значимыми при p≤0,05. Значимость различий качественных показателей определяли с помощью критерия χ² и точного критерия Фишера. Корреляционный анализ непрерывных признаков производился с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Для корреляционного анализа качественных показателей использовался коэффициент Спирмена.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-25-20100 "Оценка структурно-функциональных изменений миокарда у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, проживающих в Омске и Омской области" https://rscf.ru/project/22-25-20100/.

Результаты

При анализе клинических характеристик в группе 1 выявлены более низкие показатели индекса Варге (1,57±0,15 в группе 1 vs 2,10±0,23 в группе 2 (p=0,001)), индекса массы тела (18,75±1,47 в группе 1 vs 21,42±1,96 в группе 2 (p=0,001)), что соответствовало более высокому значению диагностического порога НДСТ по сравнению с группой контроля (35,01±8,97 в группе 1 vs 15,29±1,45 в группе 2 (p=0,001)).

Показатели 72-ч мониторировании ЭКГ представлены в таблице 1. У пациентов с аритмическим синдромом на фоне НДСТ наблюдалась, преимущественно, наджелудочковая (НЖЭС) и желудочковая экстрасистолия (ЖЭС). По данным ЭхоКГ-исследования пациенты первой группы характеризовались более высокой встречаемостью пролапса митрального клапана (ПМК), митральной регургитации, а также тенденцией к снижению конечного систолического и диастолического объемов (табл. 2).

Таблица 1

Частота встречаемости нарушений ритма и проводимости сердца

по результатам 72-ч мониторировании ЭКГ

|

Параметры, ед. |

Группа 1 (n=127) |

Группа 2 (n=30) |

р |

|

ЖЭС I класса, n (%) |

59 (46,50%) |

7 (23,3%) |

p1-2=0,038 |

|

ЖЭС II класса, n (%) |

36 (28,30%) |

0 (0%) |

p1-2=0,002 |

|

ЖЭС III класса, n (%) |

12 (9,50%) |

0 (0%) |

p1-2=0,171 |

|

ЖЭС IVа класса, n (%) |

19 (14,90%) |

0 (0%) |

p1-2=0,051 |

|

ЖЭС IVb класса, n (%) |

3 (2,40%) |

0 (0%) |

p1-2=0,914 |

|

ЖЭС V класса, n (%) |

2 (1,60%) |

0 (0%) |

p1-2=1,0 |

|

НЖЭС, n (%) |

127 (100%) |

24 (80,00%) |

p1-2=0,0 |

|

Парная НЖЭС, n (%) |

16 (12,60%) |

0 (0%) |

p1-2=1,0 |

|

Паузы >2 мс, n (%) |

7 (5,50%) |

1 (3,30%) |

p1-2=0,979 |

|

QT >450 мс, n (%) |

4 (3,10%) |

1 (3,30%) |

p1-2=1,0 |

|

СА-блокада II ст., n (%) |

1 (0,80%) |

0 (0%) |

p1-2=1,0 |

|

АВ-блокада I ст., n (%) |

5 (3,90%) |

0 (0%) |

p1-2=0,599 |

|

WPW синдром, n (%) |

1 (0,80%) |

0 (0%) |

p1-2=1,0 |

Примечание: данные в таблице указаны как n (%);

p — статистическая значимость межгрупповых различий;

желудочковая экстрасистолия (согласно классификации

(B. Lown и M. Wolf (1971), в модификации Ryan M, et al. (1975)).

Сокращения: АВ — атриовентрикулярная,

ЖЭС — желудочковая экстрасистолия,

НЖЭС — наджелудочковая экстрасистолия,

СА — сино-атриальная,

WPW синдром — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

Таблица 2

ЭхоКГ показатели исследуемых групп

|

Параметры, ед. |

Группа 1 (n=127) |

Группа 2 (n=30) |

р |

|

Аорта, см |

3,254±0,438 |

2,923±0,301 |

p1-2=0,314 |

|

ЛП, см |

2,887±0,371 |

3,01±0,393 |

p1-2=0,446 |

|

Объем ЛП, мл |

23,315±8,212 |

27,1±12,653 |

p1-2=0,448 |

|

Индекс объема ЛП, мл/м² |

13,199±4,289 |

14,367±5,857 |

p1-2=0,685 |

|

КДР, см |

4,512±0,434 |

4,523±0,472 |

p1-2=0,979 |

|

КСР, см |

2,71±0,398 |

2,733±0,429 |

p1-2=0,954 |

|

КСО, мл |

27,254±10,614 |

29,963±10,606 |

p1-2=0,543 |

|

КДО, мл |

93,942±21,55 |

97,01±22,621 |

p1-2=0,609 |

|

СИ, л/мин/м² |

2,537±0,531 |

2,836±0,698 |

p1-2=0,365 |

|

ФВ ЛЖ, % |

70,297±8,079 |

70,27±5,863 |

p1-2=0,986 |

|

Относительная толщина стенок, см |

0,325±0,052 |

0,37±0,042 |

p1-2=0,367 |

|

ПЖ, см |

1,942±0,388 |

2,367±1,97 |

p1-2=0,267 |

|

Объем ПП, мл |

29,254±11,691 |

32,267±15,781 |

p1-2=0,796 |

|

Индекс объема ПП, мл/м² |

16,429±5,403 |

17,01±6,747 |

p1-2=0,914 |

|

ИММЛЖ, гр/м² |

65,2±14,887 |

68,979±11,493 |

p1-2=0,744 |

|

Е/А |

1,514±0,374 |

1,307±0,302 |

p1-2=0,581 |

|

ПМК, n (%) |

55 (43%) |

2 (7%) |

p1-2=0,000 |

|

Митральная регургитация, n (%) |

55 (43%) |

5 (17%) |

p1-2=0,007 |

|

Ложные сухожилия, n (%) |

45 (35%) |

7 (23%) |

p1-2=0,559 |

Примечание: данные в таблице указаны

как среднее значение ± стандартное отклонение;

p — статистическая значимость межгрупповых различий.

Сокращения: ИММЛЖ — индекс массы миокарда левого желудочка,

КДО — конечно-диастолический объем,

КДР — конечно-диастолический размер,

КСО — конечно-систолический объем,

КСР — конечно-систолический размер,

ЛП — левое предсердие,

ПЖ — правый желудочек,

ПМК — пролапс митрального клапана,

ПП — правое предсердие,

СИ — сердечный индекс,

ФВ ЛЖ — фракция выброса левого желудочка.

Более низкие показатели глобальной продольной систолической деформации миокарда выявлены у пациентов с аритмическим синдромом на фоне НДСТ по сравнению с контрольной группой: -22,96% [ -24,56%; -21,50%] в группе 1 vs -24,73% [ -25,25%; -23,84%] в группе 2 (p=0,016). Обращало на себя внимание наличие локального снижения продольной деформации миокарда (в ≥2 сегментах) у 62,2% пациентов группы 1 и 13,3% пациентов группы 2 (p=0,025). При сравнительном анализе систолического продольного стрейна получены статистически значимые отличия по базальному переднему, базальному нижне-боковому, срединному нижне-перегородочному и апикальному передне-перегородочному сегментам (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение продольного систолического стрейна

по ряду сегментов в исследуемых группах.

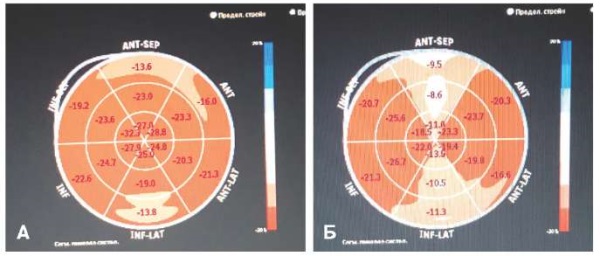

На рисунке 2 представлено локальное снижение продольного систолического укорочения ЛЖ с вовлечением ≥2 сегментов у пациентов с аритмическим синдромом на фоне НДСТ.

Рис. 2. Локальное снижение продольной систолической деформации

на 18-сег ментарной модели ЛЖ ("бычий глаз") пациентов группы 1.

Снижение продольного стрейна в базальных сегментах (А).

Снижение продольного стрейна в базальных, срединных,

апикальных передне-перегородочных и нижне-боковых сегментах (Б).

В ходе исследования у пациентов 1 группы выявлена прямая слабой степени зависимости статистически значимая взаимосвязь между парными НЖЭС и снижением локального продольного стрейна в срединном нижнем сегменте (r1=0,239, p=0,007), в срединном передне-боковом сегменте (r1=0,227, p=0,013), в апикальном передне-боковом сегменте (r1=0,219, p=0,017); между ЖЭС I класса и снижением продольной деформации в срединном переднем (r1=0,253, p=0,004) и в апикальном переднем (r1=0,253, p=0,004) сегментах; между ЖЭС V класса и ухудшением деформационных характеристик в базальном нижнем (r1=0,215, p=0,021) и срединном переднем (r1=0,211, p=0,023) сегментах. Кроме того, отмечена умеренная корреляция между ПМК и снижением продольного систолического стрейна в базальном нижне-боковом (r1=0,405, p=0,041) и базальном переднем (r1=0,519, p=0,003) сегментах.

Обсуждение

В связи с сохраняющейся высокой частотой ВСС среди лиц трудоспособного возраста, выявление ранних предикторов развития жизнеугрожающих аритмий является весьма актуальным [13]. В данном исследовании аритмический синдром на фоне НДСТ был представлен, главным образом, НЖЭС, ЖЭС I-V классов, в то время как фибрилляции предсердий, атриовентрикулярной блокады II-III степени и других жизнеугрожающих нарушений ритма не было выявлено. Полученные данные подтверждают результаты исследований с участием пациентов с НДСТ и наследственных нарушений соединительной ткани [1][3][4], а также обусловлены, во многом, молодым возрастом участников исследования. При проведении ЭхоКГ у пациентов с аритмическим синдромом на фоне НДСТ отмечена более частая встречаемость ПМК и митральной регургитации, что согласуется с данными Essayagh B, et al. (2023) и подтверждает роль пролабирования створок митрального клапана в аритмогенезе [14][15].

При сравнительной оценке результатов STE в группе 1 получены статистически значимо более низкие показатели глобальной продольной систолической деформации миокарда ЛЖ, а также продольного стрейна в базальном переднем, базальном нижне-б оковом, срединном нижне-перегородочном и апикальном передне-перегородочном сегментах, что косвенно подтверждает результаты исследования Сметанина М. Ю. и др. (2022), впервые продемонстрировавших локальное снижение продольной деформации миокарда ЛЖ у пациенток с НДСТ [9][10]. При дисплазии соединительной ткани вовлечение в патологический процесс отдельных сегментов миокарда может отражать ранние стадии формирования фиброза при сохраненной фракции выброса ЛЖ [7][8].

Выявленная у пациентов 1 группы взаимосвязь парных НЖЭС, ЖЭС I и V классов, а также ПМК с наличием ухудшения деформационных характеристик в отдельных сегментах ЛЖ также может свидетельствовать о наличии дефекта волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящего к ремоделированию и электрической гетерогенности миокарда [1][7][11][13].

Таким образом, результаты нашего исследования позволяют предположить, что оценка структуры и функции миокарда с использованием передовых ЭхоКГ методов, таких как STE, является более точной при обследовании пациентов с НДСТ и аритмией, чем традиционная трансторакальная ЭхоКГ.

Ограничения исследования. Одноцентровой характер исследования ограничивает экстраполяцию полученных данных на пациентов с НДСТ в целом. При ЭхоКГ не проводилось исключения дизъюнкции митрального кольца (в перспективе данное исследование запланировано).

Заключение

Наличие локального снижения продольной систолической деформации ЛЖ во взаимосвязи с аритмией и ПМК у пациентов с НДСТ позволяет рекомендовать STE для ранней неинвазивной оценки ремоделирования миокарда в данной когорте больных.

Отношения и деятельность. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-25-20100 "Оценка структурно-функциональных изменений миокарда у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, проживающих в Омске и Омской области" https://rscf.ru/project/22-25-20100/.

Список литературы

1. Нечаева Г.И., Мартынов А. И. Современный подход при дисплазии соединительной ткани в кардиологии: диагностика и лечение: руководство для врачей. Москва: ГЭОТАР-Медиа. 2023. с. 432. ISBN: 978-5-9704-7325-2.

2. Наследственные нарушения соединительной ткани в кардиологии. Диагностика и лечение. Российский кардиологический журнал. 2013;(1s1):5-32. doi:10.15829/1560-4071-2013-1s1-5-32

3. Andersen NH, Groth KA, Berglund A, et al. Non-aortic cardiovascular disease in Marfan syndrome: a nationwide epidemiological study. Clin Res Cardiol. 2021;110(7):1106-15. doi:10.1007/s00392-021-01858-3.

4. Singh J, Wanjari A. Cardiac Complications in Marfan Syndrome: A Review. Cureus. 2022;14(9):e29800. doi:10.7759/cureus.29800.

5. Winther S, Williams LK, Keir M, et al. Cardiovascular Magnetic Resonance Provides Evidence of Abnormal Myocardial Strain and Primary Cardiomyopathy in Marfan syndrome. J Comput Assist Tomogr. 2019;43(3):410-5. doi:10.1097/RCT.0000000000000863.

6. Шилова М.А. Внезапная сердечная смерть лиц молодого возраста: факторы риска, причины, морфологические эквиваленты. Международный журнал сердца и сосудистых заболеваний. 2015;3(6):25-34. doi:10.18565/cardio.2015.7.78-83.

7. Lisi M, Cameli M, Mandoli GE, et al. Detection of myocardial fibrosis by speckle-tracking echocardiography: from prediction to clinical applications. Heart Fail Rev. 2022;27(5):1857-67. doi:10.1007/s10741-022-10214-0.

8. Сметанин М.Ю., Логинова Е. Н. Диспластическое сердце. Деформация миокарда левого желудочка при недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Практическая медицина. 2022;20(5):13-8. doi:10.32000/2072-1757-2022-5-13-18.

9. Сметанин М.Ю. Показатели глобальной продольной деформации миокарда левого желудочка у молодых женщин с дисплазией соединительной ткани. Практическая медицина. 2022;20(5):73-7. doi:10.32000/2072-1757-2022-5-73-77.

10. Сметанин М.Ю., Ополонский Д. В., Мельников А. В. и др. Особенности деформации миокарда левого желудочка у пациенток репродуктивного возраста с дисплазией соединительной ткани. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2022;37(2):92-7. doi:10.29001/2073-8552-2022-37-2-92-97.

11. Клинические рекомендации российского научного медицинского общества терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани (первый пересмотр). Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018;13(1.2):137-209. doi:10.14300/mnnc.2018.13037.

12. Voigt JU, Pedrizzetti G, Lysyansky P, et аl. Definitions for a common standard for 2D speckle-tracking echocardiography: Сonsensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. J.Am. Soc Echocardiogr. 2015;28(2):183-93. doi:10.1016/j.echo.2014.11.003.

13. Национальные рекомендации по определению риска и профилактике внезапной сердечной смерти (2-е издание). Москва: "Медпрактика-М". 2018. p. 247. ISBN: 978-5-98803-397-4.

14. Sabbag A, Essayagh B, Barrera JDR, et al. EHRA expert consensus statement on arrhythmic mitral valve prolapse and mitral annular disjunction complex in collaboration with the ESC Council on valvular heart disease and the European Association of Cardiovascular Imaging endorsed by the Heart Rhythm Society, by the Asia Pacific Heart Rhythm Society, and by the Latin American Heart Rhythm Society. Europace. 2022;24(12):1981-2003. doi:10.1093/europace/euac125.

15. Essayagh B, Sabbag A, El-Am E, et al. Arrhythmic mitral valve prolapse and mitral annular disjunction: pathophysiology, risk stratification, and management. Eur Heart J. 2023;44(33):3121-35. doi:10.1093/eurheartj/ehad491.

Об авторах

Е. Н. ЛогиноваРоссия

Логинова Екатерина Николаевна — к. м. н., доцент, доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО

Омск

Конфликт интересов:

Нет

Г. И. Нечаева

Россия

Нечаева Галина Ивановна — д. м. н., профессор, профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО

Омск

Конфликт интересов:

Нет

А. Н. Дакуко

Россия

Дакуко Анастасия Николаевна — к. м. н., доцент кафедры госпитальной педиатрии с курсом ДПО

Омск

Конфликт интересов:

Нет

И. В. Богатырев

Россия

Богатырев Илья Вячеславович — студент 615 группы лечебного факультета

Омск

Конфликт интересов:

Нет

В. В. Потапов

Россия

Потапов Виктор Владимирович — к. м. н., зав. отделом функциональных методов исследований БУЗОО Клинический диагностический центр; доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России

Омск

Конфликт интересов:

Нет

И. В. Шарун

Россия

Шарун Иван Владимирович — старший преподаватель кафедры "Прикладная математика и фундаментальная информатика" факультета информационных технологий и компьютерных систем

Омск

Конфликт интересов:

Нет

Дополнительные файлы

- Аритмический синдром на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани (НДСТ) характеризуется преобладанием наджелудочковых и желудочковых экстрасистол.

- У молодых пациентов с аритмией на фоне НДСТ при проведении speckle-tracking эхокардиографии выявлено локальное снижение продольной деформации левого желудочка, подтверждающее структурные изменения миокарда при сохраненной фракции выброса левого желудочка.

- Взаимосвязь продольного систолического стрейна с желудочковой экстрасистолией и пролапсом митрального клапана требует дальнейшего углубленного изучения в когорте пациентов с НДСТ для оптимизации лечебно-профилактических мероприятий.

Рецензия

Для цитирования:

Логинова Е.Н., Нечаева Г.И., Дакуко А.Н., Богатырев И.В., Потапов В.В., Шарун И.В. Продольная деформация миокарда левого желудочка у пациентов с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и аритмией. Российский кардиологический журнал. 2023;28(12):5665. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5665. EDN: MGBUSC

For citation:

Loginova E.N., Nechaeva G.I., Dakuko A.N., Bogatyrev I.V., Potapov V.V., Sharun I.V. Left ventricular longitudinal strain in patients with undifferentiated connective tissue disease and arrhythmia. Russian Journal of Cardiology. 2023;28(12):5665. (In Russ.) https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5665. EDN: MGBUSC